![]()

2015年 12月 31日

気が付くとハロプロのことしか書いていない1年だったわけですが

12月30日 「第57回日本レコード大賞」 こぶしファクトリーが最優秀新人賞を受賞

こぶしファクトリー 日本レコード大賞最優秀新人賞 良かったですね!

このグループの特徴は、ハロプロとナイスガールトレイニーという研修生の叩き上げの集団というところです。

デビューまでに3年以上費やしているようなメンバーが多い。

しかもデビュー出来るかどうかが全く保証のない状況下で不安と背中合わせでやってきた子たちです

(アップフロントの研修生って、エリートといえばエリートですが、本当に何も約束されたものはなく、自ら去り際を考えて去っていく子も多いのです)。

自分もたまたまですが、Berryzのツアーに帯同している様子とか見ていたので、最優秀の受賞には感動しました。

パフォーマンスを見た人も受賞文句なし!と感じたと思います。

楽曲『うまれてきてくれてありがとう』(歌唱:クミコ)で作曲賞を受賞したつんく♂の前でパフォーマンス出来たというのもこぶしファクトリーにはひと際のうれしさだったんじゃないでしょうか。

ハロプロ研修生 「1

Let's say “Hello!”」 (2015)

ハロプロ研修生 「1

Let's say “Hello!”」 (2015)

2012年から2014年の研修生の集大成的アルバム。全曲つんく♂作曲の狂った傑作ぞろいという優れものアルバム

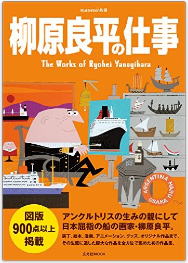

『柳原良平の仕事』 (玄光社MOOK)

『柳原良平の仕事』 (玄光社MOOK)

“図版900点以上掲載”という、柳原良平ファンにはたまらない本が出ていました。

山口 瞳の本の表紙カバーがずらっと載ってますし、筒井康隆の『あるいは酒でいっぱいの海』なども。

中には自身の漫画作品もあります(マンガも描いていたのですね)。

レコード・ジャケットの仕事は少なかったのか、数点(アイ・ジョージ、いずみたくとマリーン・オーケストラなど)しかなかったのは、ちょっと残念でしたが、アイ・ジョージの「トリスでドドンパ」はもし見つけたら購入したいと思いました。

まだ読んでない本

デイヴィッド・グラブス 『レコードは風景をだいなしにする

ジョン・ケージと録音物たち』 (フィルムアート社)

デイヴィッド・グラブス 『レコードは風景をだいなしにする

ジョン・ケージと録音物たち』 (フィルムアート社)

ヘンリー・フリントの名まで登場するとあっては、読まねばなりますまい。デヴィッド・グラブスのCDは最近のは購入していないのですが、本は買いました。

スージー鈴木 『1979年の歌謡曲』 (彩流社)

スージー鈴木 『1979年の歌謡曲』 (彩流社)

私は個人的には1978年の歌謡曲に非常に思い入れがあるのですが、たぶん松田聖子の1980年でいったんリセットが掛かるまでの1977〜1979年は調べるとけっこう現在につながるものが出てくるんじゃないかと思います。楽しみ。

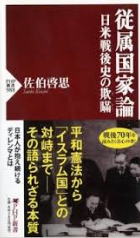

倉田 徹 、張

彧暋(チョウ イクマン) 『香港 中国と向き合う自由都市』 (岩波新書)

倉田 徹 、張

彧暋(チョウ イクマン) 『香港 中国と向き合う自由都市』 (岩波新書)

今の日本はアメリカ、中国、欧州(フランス、ドイツなど)を意識して揺れていますが、例えばカナダのすること(結局はアメリカの傘の下ということで評価に繋がっていないきらいはありますが)、そして香港の“気概”について、日本は参考にするところがあるんじゃないかという気がします。

宇野誠一郎 (著)、濱田高志 (編集) 『宇野誠一郎の世界(月刊てりとりぃ)』

(888ブックス)

宇野誠一郎 (著)、濱田高志 (編集) 『宇野誠一郎の世界(月刊てりとりぃ)』

(888ブックス)

この本はかなり値がはりましたが、宇野誠一郎ならば仕方あるまいと思い切りました。もう少しメジャーなところへ出てきてもおかしくない作曲家だと思いますが。(2011年没)

![]()

2015年 12月 27日

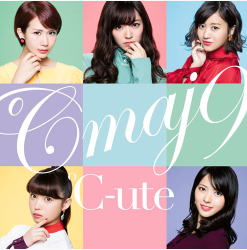

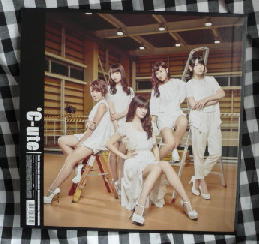

あらためて言うが℃-uteは日本一だ

℃-uteのNew アルバム「℃maj9」は、やっぱり買って良かったです。つんく♂作曲の曲が無くなったことについて、℃-uteにはあまり影響が無いんじゃないかと私は考えていたのですが、それはちょっとハロプロの中でも比較的異色なタイプのグループで、あまりつんくイズムにこだわらないイメージでやっていたからと思ったからだったのですが、私が間違っていました。

確かにアルバムの前半に並ぶ、非つんく曲は、ある意味オーソドックスなJ-POP調(湘南の風節や安室系、邦Rock風など)で、曲だけ取り上げたなら自分にはあまり響かないメロディでも、℃-uteが歌えば伝統のハロプロの粘り声が曲を自分たちの方向へ引き寄せるのを感じ取ることが出来、それもけっこう乙なものという気持ちにはなったのですが、8曲目の「都会の一人り暮らし」からつんく♂作曲シングルの怒涛の連打が始まると、「いやいや、℃-uteってめっちゃつんくやん」と、どれだけ℃-uteがつんく楽曲を体現していたかを思い知って、思わず泣きました。

「心の叫びを歌にしてみた」なんて、絶対℃-uteでなければあの味は出せないと思う。つんくの“粘り”の部分ってモーニング娘。にも少しありますが、Berryzには殆ど無いものだし、一番つんくらしい粘りを表現出来ているのは実は℃-uteなんですよね。そういうのが「心の叫び-」みたいな爽やかな感じの曲の時にむしろ強調されて出てきているように感じます。これはもう℃-uteでなければ聴けないものだから。

あとやはりまとめて聴くとよくわかるのですが、このグループって、変な声の人が多い! なっきぃ(中島早貴)とまいまい(萩原 舞)の存在意義ってすごいなと思う。それに唯一無二の岡井ちゃんの声に、これに部分的には似ている声でもある愛理と舞美が両者補い合いながらある意味ツイン・ヴォーカルのように℃-uteのアイデンティティを形成している、残るべくして残った5人ということなのかもしれないと、つんく♂楽曲を表現するのに最高の個性が集まったんだなと、“℃-uteはつんくでなくともいい”などと言った自分を後悔いたしました。

℃-uteにつんく♂が必要だ、というより、つんく♂には℃-uteが必要なのです。

それにしても、アルバムとして聴くとはっきりとわかる。なっきぃとまいまいが居るから℃-uteは日本一の歌謡曲なんだなと。

℃-ute 「℃maj9」(シーメジャー・ナインス) (2015)

℃-ute 「℃maj9」(シーメジャー・ナインス) (2015)

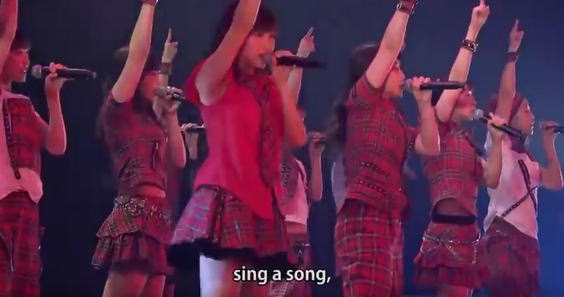

「The Girls Live」でアルバムの新曲「アイアン・ハート」のスタジオ・ライヴがありましたが、今、これだけの突き抜けた歌謡パフォーマンスを出来る歌手が他にいるのか?といいたくなるぐらいに℃-uteはトップ・ギアに入った状態だと思います。

実は2015年のハロプロで一番良かったのは℃-uteだったと私は思うんですよね。

「The Girls Live」より ℃-ute 「アイアンハート」 (YouTubeで探してみてください)

というわけで、今週のワン・ショットは℃-uteから

12月23日 『天皇杯』全日本レスリング選手大会を観戦した℃-uteさん

(隣りはアップフロント会長? という話です) 矢島舞美さんは何故世間に見つからないのか?

矢島さんがまだ世間一般に見つからずにいることを、ハロヲタは内心喜んでいる節が見られます。

![]()

2015年 12月 25日

日本Rockの分岐点について思う 2015年の10枚 その②

カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」 (2015)

12月20日 いつも応援してくれているファンのみなさんへ。田村芽実ですっ。

http://ameblo.jp/angerme-amerika/entry-12108597517.html

めいめい、来春卒業か。 それにしてもハロプロDDやってると気の休まる日が無いんだな。

”もう少し、アンジュルムに居れないのか、、と。” http://ameblo.jp/angerme-ayakawada/ 「あや著」和田彩花オフィシャルブログ

(あやちょって本当に面白いな)

『ミュージックマガジン』誌1月号の「ベスト・アルバム2015」、歌謡曲/Jポップ部門の順位が

1位.水曜日のカンパネラ「ジパング」

2位.negicco「Rice&Snow」

3位.一十三十一「THE MEMORY HOTEL」

4位.清 竜人25「PROPOSE」 と、

何かイヤ〜な並びだなと思いました。

5位にJuice=Juiceの「First Squeez!」が入っていて、どうもすっきり喜べないという..

図らずもこの並びで5位に選ばれてしまったことで、このアルバムの性格がミュージック・マガジン誌に見破られてしまったみたいな、複雑な気分になりました。

8位に入っているTweedees(元シンバルズの沖井礼二が組んでるユニット)も聴いたことがあるのですが、悪くはないとはいうものの、こういうことでいいのか? とは思う。精度的に上がっていくというのはわかるのですけども、この先にある音楽の楽しさって何なのか?という疑問があります。

『ミュージック・マガジン 2016年1月号』 (ミュージック・マガジン社)

『ミュージック・マガジン 2016年1月号』 (ミュージック・マガジン社)

今年はとにかくカントリー・ガールズがすごかった、という印象です。

オールディーズや昭和アイドル・ポップスを基調にしていると、一言で片づけられるような単純な構造ではないと思っています。

「The Girls Live」スタジオ Liveより

カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」(2015) (YouTubeで探してみてください)

例えば、例に出して申し訳ないですが、というかポップス通にはむしろこちらが評価の高い位置にいるのではないかと思われる星野みちると小西康陽や高浪慶太郎のコラボ作品と比べてみたとします。

↑Click 星野みちる 「夏なんだし」(2015) ↑Click 星野みちる「坂道の途中」(2015)

散りばめてあるものがいろいろな符号を持っているのが、こうした過去のPOPSをベースに持っている楽曲の特徴ですが、シンプルなアイデアである程度最小限の要素で仕上げながら、構造が斬新でなおかつ新しい実験が行われているのはカントリー・ガールズの楽曲の方だと思います。

オリジナルをオリジナルなままの符号として提示するのは、オリジナルをリスペクトする姿勢として正統であるし、フェアだし、教養とはその正確さだとも言えると思いますが、その正確さが不満というか、”不確定部分の要素を持ち込む隙間”の無さが息苦しくもあります。

そしてその教養とは何なのか?ということも気になるのです。「坂道の途中」ではフィル・スペクターのサウンドを大滝詠一を介して提示するというディテイルの正確さにはっぴいえんど(細野)の要素を取り込むなどのパズル的な構築アイデアを入れながら、モータウンへとなだれ込むという、ある意味ジャパニーズ・ポップスの流れを意志を持って(つまりこの構造に意味があるという主張を持って)継承していることを明確に打ち出しています。小西康陽がプロデュースした「夏なんだし」も構造の正確さにおいては「坂道の途中」と同じで、こちらはピチカート・サウンドともいうべきオリジナルな部分を自ら正確に継承するというフェアな姿勢を崩さず(例えば若手がピチカートを引用するならば求められるべきフェアなルールを、本人にも自ら課している)、“不正解のない”音楽に仕上がっています。

↑ Click カントリー・ガールズ 「愛おしくってごめんね」 (2015)

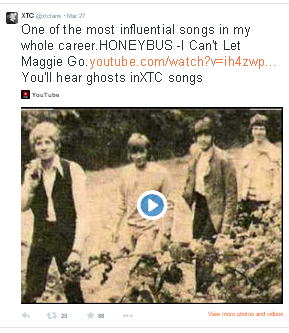

それに対して、カントリー・ガールズの音楽は、同じく“不正解”の少ない、教養というバックボーンもしっかりしているアレンジではありながら、その構築の仕方が野性味があるというぐらい荒々しい。それは露骨な部分や一歩引いて抑えているところなどがごつごつとした肌合いで配列されているからです。制作者がコントロールできない不確定要素を生み出し取り込む実験性がここにあらわれていて、私は、この部分に非常にスラップ・ハッピーやXTCらに通じる暴力的なPOPSの雑食性が、基本的な構築の上に乗っかるところに、曲作りの目的を持っているように感じて、カントリー・ガールズとスラップ・ハッピーには共通項があると思ったのです。

POPSの本質は間違いなく此処にある、と私は考えます。

↑ Click カントリー・ガールズ 「浮気なハニーパイ」

(2006年 カントリー娘。に紺野と藤本 で発表したシングルのカバー)

そもそも原曲が屈指の名曲ですが、アレンジは現在のカントリー・ガールズ用にアップデイトされており、

斬新なアレンジというか、ただのカバーにはもったいないぐらいにカッコイイ。

カントリー・ガールズは思いのほかメンバーの声の個性が有機的に機能しているように感じます。

特に森戸知沙希さんの一聴無臭なモノトーンを感じる声が非常に効いていると思います。

↑ Click カントリー・ガールズ 「わかっているのにごめんね」

2015年幕開けにおいて、カントリー・ガールズはBerryz工房の活動を残す嗣永桃子を除く、残りの5人でスタートし、ハロプロ・ファンの間にセンセーションを巻き起こします。

研修生経験もない新人メンバーの島村嬉唄(うた)の初々しいパフォーマンスに注目が集まったわけですが、その後超ベテランのももちが合流して6人となっても最初の衝撃の感触が失われない(違和感なく溶け込んでしまった)という、けっこう驚きの結果、そのまま勢いがついて期間を置かずにメジャー・デビューを果たし、展開の速さが影響があったかわかりませんが、人気の中心にいた島村嬉唄が半年たたずに脱退してしまいます(家族の意向? このあたりの理由は不明)。

メンバーが5人になりますが、個人活動も多いももち(プレイング・マネージャー)抜きで4人でパフォーマンスする機会も多く、このグループは人数が安定しない状況が偶然にも発生しながら、実際には4人でもその構成なりの面白さが発揮できており、ユニークなユニット構成が出来上がりつつある、と思いましたら、少し前に新たに2人メンバーの追加が発表され、果たして7人の時には、またももち抜きの6人の時にはどうなるのか?という、通常あまりない事態に対する興味が生まれています。

カントリー・ガールズ 「渡良瀬橋」 (YouTubeで探してみてください)

(1993年 事務所の先輩 森高千里が発表したシングルのカバー)

カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」イベントV (2015)

カントリー・ガールズ 「ためらいサマータイム」イベントV (2015)

(ジャケットもいいですね。このイベントVは私は入手していませんが)

![]()

2015年 12月 20日

日本Rockの分岐点について思う 2015年の10枚 その①

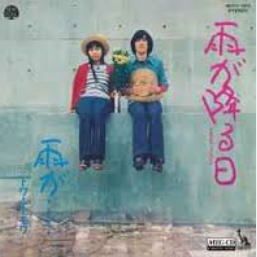

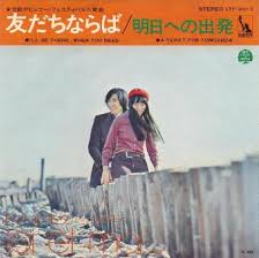

トワ・エ・モワ 「雨が降る日」 (1972)

12月8日のモーニング娘。‘15 武道館の映像(「ハロ!ステ#148」)での新曲「ENDRESS SKY」はヤバ過ぎてボロ泣きしました。

鞘師の歌声が自分は本当に好きだったので、クライマックスの一拍置いたところから鞘師のソロが入るところはたまらない思いで聴きました。

私は少々キツイ声域と思っても声を出していく歌手が好きで、鞘師のちょっと不器用なんだけど、そこだけは曲げない歌い切るのがずっと好きだったんです。

なかなか上手く声が出ない頃が一時期彼女はあって、苦しいことも多かったと思います。

でもとうとう最後まで誤魔化さずに自分を通して押し切った。 良い歌手だった!

まだまだ彼女の成長期は、本当はこれから来るんだと思っています。私は歌手として戻ってきてほしい。

鞘師がこういう形で去る(正式な卒業公演が無い)のって、いろいろな意味でハロプロの歴史(違ったドラマが生まれる)を感じるとともに、鞘師里保への愛おしさが募って止みません。

↑ Click 「ハロ!ステ #148」 (曲は18:10 くらいから)

さて、私は1979年頃から洋楽を聴くようになった(中3)、比較的洋楽に入るのが遅かった人間(勿論、中3になるまで全く聴いたことがなかった、っていうことではないですよ)ですが、それから様々な海外の音楽も聴いて、過去へもさかのぼっていくという音楽鑑賞の遍歴をたどりながらも、思うのは、結局“リアルタイムの感覚”というのは後追いではなかなかつかめない、ということです。

過去へさかのぼるというのも、実際にはその時の現在進行形の時間の上に乗っている。現在を全く無視して過去へさかのぼるのは案外簡単ではないと感じているのです。

トワ・エ・モワ 「雨が降る日」(1972)、トワ・エ・モワ 「友だちならば」(1972)、モコ・ビーバー・オリーブ 「海の底でうたう唄」(1969)

今になって、そうした“さかのぼらなかった”過去の空白を埋めようとするような行為を自分が始めようとしているのを、今年1年を振り返っても感じるのですが、実はこれも現在進行形の流れの中でさかのぼっているのだ....たぶんそうなのではないかと思います。

その例の一つとしてあげたいのが、メリー・ホプキンです。前にも書きましたが、メリー・ホプキンは70年代の前半に活躍した歌手で、日本でも洋楽ファンの間では人気があったことは歴史として認識しているのですが、79年から洋楽を意識して聴くようになった中学生からすると、さかのぼって掘り起こす対象になかなかあがらなかった。30年以上も振り返ることなく過去に葬ってきたままの存在でした。

実は今でも彼女のアルバム1枚すらまともに聴いていません。

ジ・オフ・コース 「夜明けを告げに」1971)、オフ・コース 「おさらば」(1972)

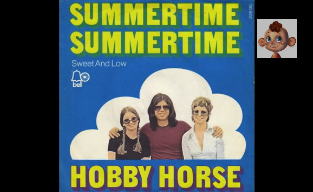

ここからちょっと長くなりそうですが、ここ数年、昔のシングル盤を中古で買うようになったのですが、その中で、トワ・エ・モアのシングル盤「雨が降る日」というのを、ジャケット写真に惹かれて購入したのです。すると、何かロゴが印刷されている。“NEW

FOLK”と書かれたロゴです。70年前後、日本でもアメリカからの影響でフォークが流行り、カレッジ・フォークやニュー・フォークなる動きはあったことは認識していました。当然、トワ・エ・モワがその代表的な存在の一つだったのも知っています。しかし、ジャケットにロゴを付けるほど、ムーブメントとして“何かPOPな展開をしている”という想像はありませんでした。正直このロゴ・デザインは意外だったのです。

調べてみたら、オフ・コースのシングル盤にもありました。赤い鳥にも。

赤い鳥 「赤い屋根の家」(1972)、赤い鳥 「翼を下さい(英語)」(1972)、赤い鳥 「忘れていた朝」(1971)

チューリップ 「魔法の黄色い靴」(1972)、ワカとヒロ(後の芹沢廣明) 「にくい太陽」(1972)、ロック・キャンディーズ(谷村新司在籍)

「春は静かに通りすぎてゆく」(1971)

さらに調べていたら“NEW

FOLK”の他に“COLLEGE POPS”というロゴのあるシングルにも出くわしたのです。「まあ、あるわな」という気もしますが、結局カレッジ・フォークとして有名なフォー・セインツの「小さな日記」やリガニーズのジャケットに当然のようにそのロゴはあったのですが、そこで広川あけみという人に出会い、「悲しき天使」のシングル盤を出していたことを知りました。

モダン・フォーク・フェローズ (景山民夫が一時在籍)「朝焼けの中に」(1968)「さよならは云わないで」(1969)、ノイズ・ハミング 「青い世界」(1968)

キャッスル&ゲイツ(町田義人在籍) 「おはなし」(1969)、広川あけみ 「5×7=35)(1968)、ロック・キャンディーズ 「あなたの世界」(1968)

そこで、“自分だけかもしれない”発見なのですが、「悲しき天使」がメアリー・ホプキンのヒット曲カバーだということに気付くまではまあ当たり前のこととして、実は、私は「悲しき天使」が有名な“あの曲”だったということを知らなかったのです!

広川あけみ 「悲しき天使」(1969)、メリー・ホプキン 「悲しき天使」(1968)、森山良子 「悲しき天使」(1969)

いや、むしろ洋楽聴いてる人はけっこう知ってることだろ!とは思いました。自分だけが無知だったのです。

「悲しき天使」ってあのロシヤ民謡みたいなあの曲です。曲は当然知っています。しかも曲の方はかなり馴染みある。

昔、ウェディング・プレゼント(イギリスのバンド)から派生したウクレイニアンズがこの曲をカバーしていた時も、「ああ。あの曲だ」とか思っていたのです。

Wedding Present 「Ukrainian John Peel Sessions」(1989) ↑ Click Ukrainians 「A History of Rock Music」(2015)

(実はウクレイニアンズは現在も活動中。新作も発表し、モーター・ヘッドやスミスのカバー曲も入っています。決して有名曲を単純にパンキッシュにやるだけ、みたいなものといっしょにするべからず。もっと正統的なRockバンドです)

自分にとってショックだったのは、その時に、ウクレイニアンズがメリー・ホプキンをカバーしていたのだ!ということを認識できていなかった事。今から思えば、これは大きなことだったのです。

広川あけみからウクレイニアンズまで、ポンと飛んでしまいましたが、これがどのように大きな事なのかというと、日本では、ニュー・フォークとかカレッジ・ポップスというのは、まさにメリー・ホプキンが顧みられなくなるのと同じように忘れ去られて来た存在で、トワ・エ・モワとか、オフ・コース、赤い鳥、リガニーズ、ロック・キャンディーズなんてのはRockの文脈で語られることなど一切無かったグループです。日本のRockの歴史には無かったものとして扱われています。

ですが、メリー・ホプキンの「悲しき天使」は当時、世界を席巻し、世界中のポップスの歴史の血肉になっているのは間違いない。それをRockの側から歴史認識としてとらえていた、というのは“イギリスではやっていた”ということがウクレイニアンズのカバーからわかる、ということになるのです。

日本は何かを簡単に切り捨て過ぎている。特に日本のRockは切り捨ててしまったものが今になって深刻な症状をあらわしている。

そんな気がしている中で、トワ・エ・モワのシングル盤のロゴから、「悲しき天使」とウクレイニアンズの関係にたどり着いたのは、自分にとっては発見だったと思っています。

ワン・ショットはこちら。 ひとつ前の「ハロ!ステ #147」の回で、カントリー・ガールズ

PM(プレイング・マネージャー)嗣永桃子さんと、新加入メンバーの梁川(やながわ)奈々美さん、船木 結(むすぶ)さんのMCで、めんどくさい先輩につきあいきれず、笑ってしのいでる新人二人の様子です。困り果ててふなっきさんが謎のふなっきポーズを連発して面白い回になりました。

12月9日 「ハロ!ステ #147」 ふなっきポーズ

![]()

2015年 12月 13日

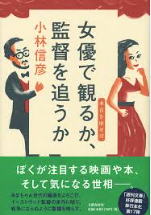

小林信彦氏のいうマニアック

トワ・エ・モワってちょいちょい気になるジャケットのレコードがあります。

70年前後の感覚で、ソフト・ロックやサイケ(最近でいうアシッドな感覚)、カレッジ・フォークが混ざり合ってる状態が割とナチュラルに出ている雰囲気。私の大好きなウィ・ファイヴの「ユー・ワー・オン・マイ・マインド」(1965)に近いものを感じるのです。

トワ・エ・モアには「初恋の人に似ている」(1970)という曲を加藤和彦が書いたりしているのですけど、以前、加藤和彦のことを「フォークの人でしょ」と誰だったかが書いてる記事を読んで、その言い方は馬鹿にしてるのかって腹が立って来たりして、事実そういう意味で書かれていたのだと思いますが、最近ではもう、「フォークの人」で全然かまわないという気になってきました。

それで加藤和彦の価値が下がる、なんてことは全くない、ということがわかってしまいましたので。

『フリースタイル30 小林信彦さんに会いに行く』 (フリースタイル)

『フリースタイル30 小林信彦さんに会いに行く』 (フリースタイル)

雑誌『フリースタイル』では特集が二つ。亀和田武が小林信彦にインタビューした記事と、小西康陽が和田博巳にインタビューした記事。

小林信彦氏は筒井康隆よりも年上の83歳ですけど、記事の写真を拝見したところでは年齢を感じさせない、変わらないなぁという印象でした。野坂昭如氏から小林氏に「先日、本が送られてきた」という話が出てきて、びくっとしましたが、野坂氏は先日亡くなられた(12月9日 85歳)ばかりで、小林氏も驚かれただろうと思いますが、安倍内閣の話をしていたところに野坂昭如の話が出てきてそこから三木鶏郎の話へ繋がっていくというあたりが面白かったです。

その後で女優の話へと移っていき、若尾文子や香川京子の話から吉永小百合への話へと変わってゆく。二人して吉永小百合のどこがいいのかわからないという話になっていきます。

春日太一氏も『市川崑と「犬神家の一族」』で吉永小百合を監督クラッシャーと書いてかなり辛辣な評価でしたが、どうもこういうのが私はよくわからない。単純に良い悪いで判別できるものなのかなと感じています。

むしろ吉永小百合をどう評価するのかというところを書いてくる人の方に期待感があります。

小林信彦の面白いところは、前田敦子を評価する時に「もらとりあむタマ子」で、こたつに入って寝ながら「日本は駄目だな」って言ったところが良かった、というそういうところ。小島瑠璃子はそんなに買ってないとか。やはりマニアック(蓮實重彦氏のことはマニアックと評価している)の度合いがこのレベルぐらいにはいかないと、と思います。こういう人がなかなかいない。

小西×和田の対談では、やはりどうしても「佐々木麻美子ちゃんが抜けることになって・・・・」のあたりが非常に気になりました。その前の「アクション・ペインティング」録音時の話がけっこうスリリングでもあったので、和田氏が「フィル・スペクターがストーンズを予算無限大で作ったらどういうサウンドになるんだろうみたいなイメージ」を志向していたと、自分の見解を示した時に小西氏は「いや、僕の話はいいんですよ」とお茶を濁しましたが、ピチカートが当時、「姿勢はむしろパンク」と自分たちを形容していたのは、こういうことではなかったのか?とも思ったのです。個人的にはピチカート・ファイヴの分岐点となる部分(それが佐々木麻美子の脱退と戸川京子でなく野宮真樹だったという部分なのですが)が、非常に大きな意味があるという風に思っています。

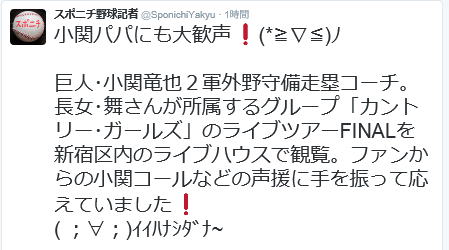

12月9日

https://twitter.com/sponichiyakyu

では、最近のワン・ショットには、これ。 カントリー・ガールズ。

http://ameblo.jp/countrygirls/entry-12104872378.html?frm_src=thumb_module

Liveで披露された未発表曲2発目の「妄想リハーサル」も洋楽ポップスをアレンジしたというより最早、初期のBerryz工房をアップデートした、と形容したくなるような画期的な楽曲で、しかも、ももちパートはももち的に進化して次のステージに進んでいる「妄想だけが膨らむばかりです」の歌唱が超―カッコイイ。

カントリー・ガールズはアルバム出したらたぶん名盤間違いなしだと思う。(「愛おしくってごめんね」を外すといういわくつきになるだろうことも含めて)

12月11日

お姉さんズ

お姉さんズ

http://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12104584326.html?frm_src=thumb_module

ヤーバイね。これ見てニヤニヤしちゃってる自分が。

![]()

2015年 12月 8日

Berryz工房と書いてバカと読む

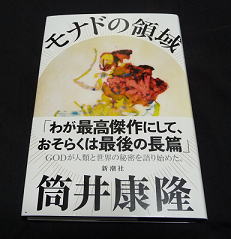

「わが最高傑作にして、おそらくは最後の長編」

筒井康隆 『モナドの領域』 (新潮社)

筒井康隆 『モナドの領域』 (新潮社)

私はやっぱり大作家には、未完長編にて絶筆、をめざしてほしい。

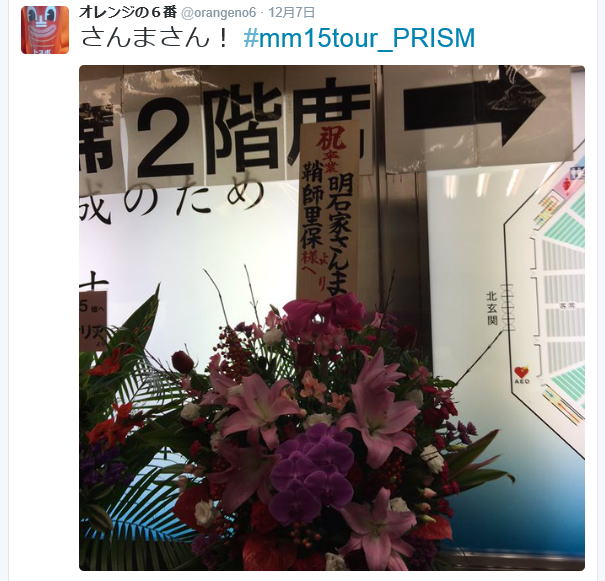

12月7日

モーニング娘。'15 コンサートツアー秋 ~PRISM~ ツアーファイナル 武道館2DAYS 初日

さんま師匠、ほんっとにやさしい。 やっぱり鞘師が心配なんでしょうね。

大阪から戻っての駆けつけで、どれぐらい見ることが出来たかわかりませんが、

でもきっと、娘。のLIVEを見て、安心できたんじゃないでしょうか。

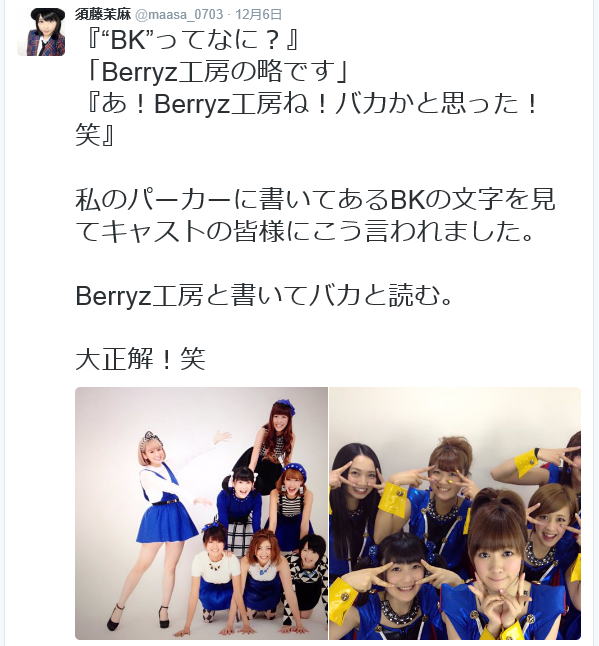

12月6日 さて、こちらはベリヲタ歓喜

https://twitter.com/maasa_0703

スピリット 健在!

あさっては 徳永千奈美さん出演最後となる「GREEN ROOM」配信です。

まさか、あの人がゲストで出演?![]() なんてことがあるのか。

なんてことがあるのか。

まあ、ないでしょうが、ちょっとだけ期待しています。

![]()

![]()

http://ameblo.jp/kobushi-factory/entry-12099192962.html

![]()

2015年 12月 6日

ANGERMEのアルバム ヤバイ サイコー ヴォーカル・アルバム!

12月4日 櫻井孝昌さん死亡、西日暮里駅から転落-京浜東北線の人身事故

http://daily-news.jp/2015/12/04/takamasa-sakurai-death-fell-from-nishinippori-station/

TwitterやNETのコラム記事などは時々読んでいて、名前は知っていたのですが、こんなにもすごい仕事していた人だったのかと驚いています。

ハロプロでも、あのイベント、あの企画に携わっていたのか! と、次々出てきて、どえらい人を失ってしまったんだなと...

ご冥福をお祈りいたします。

S/mileage

/ ANGERME SELECTION ALBUM「大器晩成」 (初回限定A、B。通常盤 2015)

今週はPhewの新譜もビートニクスのBOXも小島麻由美のカバーアルバムもILL BONE「死者」も買って、聴きもの盛りだくさんの筈なのですが、とても聴いてる時間がありません。

アンジュルムの新譜 Best Album「大器晩成」を聴き始めたら完全に止まらなくなりました。

正直ここまでとんでもないヴォーカル・グループになっているとは、相当期待値を上げていた状態で臨んだのですが、それでも想像を越されてしまいました。福田花音も居る9人でのANGERME集大成、このヴォーカルの完成度の高さは驚異です。

アルバムは3タイプありまして、それぞれに2曲づつ新曲がボーナスとして入ってます。悪どい商売と毒づくことも、まま、意見としては真っ当とは思いますが、「もう、しょうがない」。要は、聴かずに済ませられますか? ということです。

聴かないと、確実に損をします。

今まで、ANGERMEの9人になって、声のバランスが非常に良くなったと感じてきていましたが、この1年、シングル曲をその都度聴いてきて、そして今回、アルバムとしてまとめて聴くことによって、あらためて福田花音の技量に他のメンバーが追いついてきてるということを実感しましたし、いや、メンバーが福田花音のレベルに追いつくってすごいことなんですけど、そもそもが一人一人が全く異なるキャラクターを持った声で、そのまとめ方において難しい部分があったのを、克服して制御しながら表現力はぐっと上げてきているクオリティの高さにびっくりしました。そしてやはり、室田瑞希さんのヴォーカルは本当に素晴らしいなと、ソロでも映えるし、あやちょ、タケちゃん、めいめいのような極めて個性的な声とも親和性があり、全部馴染んでる。

無敵な声ではないでしょうか。この声があるのでユニゾンのパワーがとてつもないことになっている。

「友よ」という曲のユニゾンの凄さ! ぶったまげました。

ANGERMEはちょっと化け物的に伸びてきてますね。はぁ〜、むろたんの声をもっと聴きたい!

まろ(福田花音)が居なくなっても、次はさらに楽しみしかないですね。

![]()

2015年 12月 5日

何かが上手くいってない。にも関わらず無類に高揚する

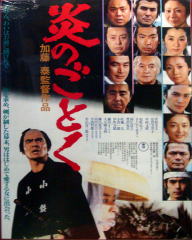

「炎のごとく」(1981年 日)加藤 泰 (録画)

歌舞伎や無残絵の影響が出ているのか、加藤泰といえば、リアリティのない絵の具然とした赤の血糊、溢れ出る血、噴水のごとき血が非常に特徴的で、あれを見ると、芸術映画とは本質的に異なるところに居る映画作家なのだなぁと思ってしまいますが、確かに本作における、出過ぎる血と、口から明らかにずれた位置から噴き出している鉄砲水のどこかに、娯楽のいい加減さ、はったりを肯定する強い思いがあり、芸術志向に対する反骨、反抗があるように思います。

「炎のごとく」はとりわけその執着がすごく、完成度をわざと放棄している気さえするのです。

菅原文太追悼ということで恐らく企画され、今回「炎のごとく」がBSTV放送されました。何しろビデオ化もされず、DVDも出ていない最早幻と化していた本作をついに見ることが出来、感無量です。

まあ、とはいえ、これ以外にも未見の加藤泰作品は、私にはまだまだ幾らでもあるのですが、実際には「ざ・鬼太鼓座」(1981)よりも後にクランク・アップし、映画撮影として最後となったのは「炎のごとく」の方であり、実質遺作と呼べるのはこちらの方かもしれない。

加藤泰が自分を開放したようなやりたい放題ぶりが横溢しているのではないでしょうか?

特に印象に残るシーンが、弟分が殺され、復讐のため命を狙っている男(汐路 章)と仙吉(菅原文太)の対決の場面で、この場面では仙吉が可愛がっていた近所の娘のあぐりちゃん(豊田充里)と恋人の佐々木(国広富之)が新選組の芹沢鴨の懸想から謀略にあい、脱走の罪をかけられ殺されてしまった場所で、怒りに狂った仙吉が、駆け付けた土方歳三に斬りつける非常に緊迫したところで、横から汐路が仙吉を銃で狙っているという構図となり、見せ場ではあるのだけど、正直なところ土方と仙吉の斬り合いの場面だけでシーンとしては成り立っている筈であり、場面をややこしくゴタゴタにしているようにしか思えない。

芸術映画(エンターテイメントをも包括する)ならば、シンプルに整理したいところではないかと思うのだが、たぶん加藤泰はここに汐路章の横槍をいれるところに、自分のやりたい本分があったのではないか?

土方対仙吉、名刀小鉄同士の戦いで二人が相打ちすれすれで斬り合っているところに、汐路の銃声が轟き、仙吉を射止め損ね、焦って刀で襲い掛かると、仙吉の全身の怒りが乗った小鉄が一刀し、汐路が異常過ぎる血を腹からごぼごぼ噴出させて、どっと倒れる、何かわけのわからぬ方向へシーンの重心が飛んで行ってしまったような、「下手くそか?」という混乱した演出、しかし、その仙吉の狂った怒りが沈着冷静な小鉄の一閃とともに土方から男(汐路)に軌道を移す。

“激しい感情”の目に映るかと思うほどの衝動を“移動”として魅せるところに加藤泰の真骨頂はあるのではないか。その男(汐路)の下半身がみるみる赤に染まる様は、当然のごとくのローアングル(加藤印)でとらえられる。

汐路章という邪魔な存在、完成度を崩すことこそ、一番やりたいことなのだと。「炎のごとく」を見て、私が一番感じたのはそこでした。

あぐりちゃん役の豊田充里

この映画には4人の女性が出てきます。仙吉の窮地を救った瞽女のおりん(倍賞美津子)、近所の娘あぐり(豊田充里)、実家から勧められている許嫁のお富(きたむらあきこ)、仙吉を襲い返り討ちにあった浪人和多田の娘なか(桜町弘子)。1981年という時点において、倍賞を除けばあまり知名度のない女優陣(桜町弘子は有名ですが、81年では一歩引いた位置での女優だったと思います。少し変わった闘士という桜町さんとしても異色の配役で、任田順好のような怪演を好んだ加藤泰の意外性ある抜擢でした)でしたが、ある意味、この映画は監督が描きたい女性を総出演させたような絢爛な組み合わせとなったと思います。

ほぼ新人のような状況で重要な役を演じているあぐりちゃん役(菅原文太が「あぐりちゃん」と呼ぶときの愛くるしさにまいっちゃってる感じに「トラック野郎」の文太が出ていて面白い)の豊田充里という子は、その後数本TVの時代劇とかに出たぐらいで消えてしまったような情報しか出てこないのですが、非常に清冽な印象を残して、恋人役の国広富之がその後人気俳優になっていくのと同じぐらいのスター性をこの映画で発揮していたと思いました。

それにしても、俳優がみんな懐かしい。汐路 章、谷村昌彦、川合伸旺...岡八郎が味のある役で出ている(新選組の一人

山崎 烝)のが最高で、「あかん! 余計あかん!」とか、土方・仙吉の斬り合いでは、唾を飲んで「もうちょっとで相討ちや」とつぶやくところなど、涙が出てきそうになるほどいい!

![]()

2015年 11月29日

アンジュルム ファーストコンサートツアー 2015秋 『百花繚乱』 〜福田花音卒業スペシャル〜

ハロプロのLiveをTV生中継で見ることが出来るって、スゴいね。

福田花音さんの卒業コンサートは、花音さん自身のアイデアにより、非常にハロプロの本質的な部分及び歴史を突いて構成されており、画期的なものになっていました。

卒業するメンバーが自らのコンサートを演出するという、ハロプロはパイオニアを続々生んでいて、そのブレずに前に進む姿勢に驚かされます。

メンバー一人一人とデュエット・リレーをしていくアイデアも唸りましたが、その選曲に福田花音のハロプロの歴史に対する造詣の深さが詰め込まれており、ハロプロ史上の名曲を持ってきたわけではなく、あくまでもスマイレージのアルバム曲やシングルB面曲などを交えて構成したのでしたけれども、全ての楽曲がフラットにセットリストに組み込まれるところに福田花音のハロプロ楽曲への思いの深さがにじみ出ているなと思いました。盟友である和田彩花さんとは、久住小春・萩原舞コンビのきら☆ぴかの「ふたりはNS」を持って来たり(和田・福田は過去にもこの曲をLiveで披露したことがあるのですね)、スマイレージがカヴァーしたことのある「カントリー娘。に石川梨華」の「恋人は心の応援団」をチョイスしたりというマニアックぶりは、そのマニアックさが筋金入りであることの証明であるとともに、最小の選択で最大の効果を生み出す職人ワザとして最高にクールにキマッているところがまろ(福田花音)のハロプロ愛の凄みとして伝わってきました。(スマートでコテコテにしないところがまろらしい)

これ、他のアーティストでは出来ない、ハロプロだけに生まれる存在だったと思いますね。福田花音という人は。

ファンクラブ イベントでの映像

ファンクラブ イベントでの映像

和田彩花&福田花音 「ふたりはNS」 (You Tubeで探してください)

時間が短かった。 個人的には最後の「ショート・カット」を見たかった。

![]()

2015年 11月27日

11月25日 徳永千奈美 留学のお知らせ

おぉ!

http://ameblo.jp/tokunaga-chinami-blog/entry-12099383902.html

11月26日 【GREEN ROOM#31】

思いがけないほどの辛さ・寂しさに見舞われた。

今まで毎週「Green Room」で千奈美を見ることが出来たのが幸せ過ぎだったのだ。

留学先で「1分劇場」やってくんないかな。

The Stranglers 「Stranglers In The Night」(1993)

ストラングラーズについては、私はあまり熱心なファンではありませんが、中古で安いアルバムをこつこつ買い集めたりして、なんだかんだでけっこう持っています。初期のパンクの時期はリアルタイムではないので、私が一番最初にストラングラーズの音楽を認知したのは1981年の「メニンブラック」が最初。感覚的には後追いのB級ニューウェイヴの感覚に近かった。勿論英国パンクの雄という知識は当時から持っていましたが、結局過去曲も聴くようになってからも、私が一番好きなのは「メニンブラック」から「オーラル・スカルプチャー」(「スペイン」! 1984)の時期。

多作のイメージがありましたが(Live盤やコンピレーションがやたら多い)、案外アルバムは少なくて、40年近くやってて18枚ぐらいのようですね。

680円で買ったこの中古盤は、ヒュー・コーンウェルが脱退して、Voにポール・ロバーツが加わった最初のアルバム。ストラングラーズって楽曲のピントがどこかずれてる感じで、いわゆるジャンル音楽を下敷きにしながら「こんないじくりかたしたらおかしくなっちゃうでしょ?」と思うようなことを仕出かして、何を好んでこんな風にしちゃってるのか謎、という曲が多い。このアルバムも奇妙なロマンチシズムに憑りつかれて、変てこなことになっているのだけど、こんなに不可解な構築が出来るのはストラングラーズだけだという気がする。イギリス人らしい狂い方をしている。

Starsailor 「Good Souls:The Greatest Hits」 (2015)

スターセイラーが2009年以来、活動を再開したということで、そのタイミングでベスト・アルバムが発表された。レア曲などを盛り込むというような編集盤に近い装いみたいな事はせず、ごく通常のBESTアルバムで(新曲が2曲追加されているが)、ファンがわざわざ買うほどのこともないCDではありますが、スターセイラーについては私は熱心なファンと言ってよく、新曲2曲と、リマスターされているという事実だけで購入する動機としては十分でした。

このバンドの最大の特長ということでは、「曲が良い」。これに尽きる!ということではないかと思います。

それ故にBESTアルバムの存在の意味は、実は大きい。とにかく何の衒いもない“Best AlbumらしいBest Album”という体裁がバンドの自信でもあると思います。

曲が書けている。まざまざとその作曲能力を見せつける堂々の作品です。

↑ Click Starsailor 「Four To The Floor」 (2003)

活動を再開したというからには、オリジナル新作アルバムの制作の準備にも入っているだろうことが予想されますが、待ち遠しいです。新曲2曲の出来も素晴らしいし、期待しています。

The Honeycomes 「All Systems GO!」 (1965)

ザ・ハニーカムズはちゃんと聴いたのは初めてで、そもそもオリジナル・アルバムのCD化自体殆どなく、古(いにしえ)の洋楽ポップスとして認知されていただけだったように記憶するが、ジョー・ミークが関わっていたことで、実は簡単に見過ごすわけにはいかないバンドです。今回「POP ROCK MASTERPIECE Complete Collection」として全オリジナル2枚が発売されたのは嬉しい企画でした。

このバンドの制作陣で注目なのは、プロデュースのジョー・ミークと、作曲チームのケン・ハワード&アラン・ブレイクリー(デイヴ・ディー・グループやザ・ハードなどを手掛ける)。バンドの末期に後のハニーバスのVo、コリン・ヘア(ハニーカムズではコリン・ボイド名義)が参加しているのも興味深い。 ジョー・ミークのフィル・スペクター、ビーチ・ボーイズ趣味はけっこうエクスペリメンタルなタッチでアンダーグラウンド臭いのが特徴。それでも当時は大ヒットしてるんですけど。

モンドな味わいがあるとはいえ、アメリカのラスベガス的トラッシュなイメージではなく、純粋に実験音楽の斬新さを持っているのが、まさかハニーカムズから伺えるとは思っていませんでした。確実にモノクローム・セットに繋がっている。この辺を切り捨ててパンク以降のブリティッシュ・オルタナティヴを解釈しようとするのが大きな間違いだった(まあ、日本ではとにかくメインストリームのRockと、ヒットチャート・ポップスを完全に切り分ける人が、Rockについて語ってきたところに捻じれが発生していたように思う)。

We Banjo 3 「Gather The Good」 (2014)

今年国内盤が出たウィ・バンジョー3の2014年発表のセカンドアルバムを愛聴しています。ライナーノーツの資料によると、このバンドはアイルランドのバンドで、ブリティッシュ・トラッドではバンジョーを中心に据えるのは珍しいとのことです。

ただ近年では、音楽を現代的にアップデイトしていく中にバンジョーは選択肢に入っていると考えてもおかしくない状況にあると思います。アメリカの歴史の延長線上にこの楽器を用いるか、ある意味全く新しい楽器として取り入れるか、30年前ならちょっとした論争になったかもしれませんが、今では軽々しくバンジョーを使うな、という論理はさほど説得力を持たないだろうと思います。

古くは30年以上前に、ペンギン・カフェ・オーケストラが使ったようなやり方が既にあったわけですし、まあでも元はといえば、ザ・バンドがオルタナティヴとして出現した(ヴァン・ダイク・パークスもいましたね)時点で、バンジョーという楽器はテクノ・ミュージック的な歴史から切断された無機質感を纏ってもいます。

ウィ・バンジョー3も、アイルランドの有名なトラッド継承者が歴史上の楽器バンジョーを取り込んでいる(つまり歴史を取り込んでいる)というよりは、アメリカのオルタナティブ・カントリー系のバンドが出現した頃や、イギリスのネオ・フォーク(マムフォード&サンズやローラ・マーリングなど)が立ち上がった頃と同じように、歴史をたどると同時にスチームパンクさながら過去と現代の往復・横断が自由になった感覚を思わせます。 依然として、是非の問題が消えて無くなってはいないのも間違いないとは思いますが。

新しい楽器としてとらえながら、歴史認識を間違えないようにするというのは条件として重要だとは思っています。

3 Mustaphas 3 「Heart Of Uncle」 (1989)

今年に入って3ムスタファズ3の名前を雑誌に見つけて、実に珍しいことだ、と思ったら、メンバーのサバ・ハバス・ムスタファが12年ぶりにソロ・アルバムを発表したという。

まだ活動していた人がいたのかというのが驚きでしたが、記事を読んだら、このサバ・ハバス・ムスタファという人、本名をコリン・バスといい、元々キャメルのメンバー(現在も)だというのを今更に知って、あの謎のグループのメンバーがキャメル!?と、不思議な気分になったわけですけども、3ムスタファズ3が活動していた80年代に、私が無知だっただけで、キャメルのメンバーが居るということは恐らく周知の事実だったのだと思います。

たまたま持ってるCDを引っ張り出して聴き始めたのですけど、当時変態音楽扱いしていたのが、今聴くとかなりしっかりワールド・ミュージックを整理して提示していたのだなということがわかり、感心するやら、ちょっと失望するやら... でも、整理されてはいるけれど、ニュー・ウェイヴの影響が大きいのはやっぱりはっきり出ている。30年たっても古びていない諧謔精神を聴きとることができます。

コリン・バスのソロ新作は未入手ですが、You Tubeにある断片を聴くと、The Lodgeに似た感じがあって、不思議なPOP感覚があるんですよ、ピーター・ブレグヴァッドなんかに近い。 すごく聴きたくなってきました。でも、もう何か紙一重で、あとちょっとでエイジア?みたいな危うさもあります。そういえばキャメルもけっこうそういう危ないギリギリの線をうろついてるプログレ・バンドだよなぁと思ったり。

(私はキャメル、けっこう好きなんですけど)

つばきファクトリーの新曲「気高く咲き誇れ!」、NETでLIVE録音を聴くことが出来ましたが、「青春まんまんなか」と同じテクノ(青春エレポップ)路線で良かったです。この路線で攻めてほしい!

![]()

2015年 11月23日

POPの評価

「女王蜂」(1978年 日)市川 崑 (録画)

今、スカパーなどで市川崑の特集をやっていて、金田一耕助シリーズがほうそうされており、このタイミングで春日太一氏の『市川崑と『犬神家の一族』』という新書本も出ていますが、特集を一気録画して、チャプターで適当に飛ばし見みたいにしていたのですけど(まあ、昔、どれも2,3回は見ているので、内容はけっこう覚えています)、およそ30年ほどを経ているということを考えると、実に感慨深いものがあります。特に小林昭二や辻萬長、冷泉公裕といった当時の非常に顔馴染みだった脇役の人たちとか、とりわけ坂口良子とか見てしまうと、否応なく懐かしさに誘われます。

市川崑監督は、言わずと知れた大監督として評価は定まった人ですが、実は80年代以降、ある種のシネフィル的評論の界隈では著しく評価を低く見積もられた監督で、割と2流扱いすることが映画に詳しい人間の常識とされている風潮があり、映画にうるさい人ほど、市川崑を軽く見るという流れが続いています。

春日太一氏は、門外漢のような立ち位置から、時代劇などに切り込んでいる人で、五社英雄や仲代達矢など、上記のような流れで低評価に陥っていた名前をあえて取り上げたりもしており、挑発的な人物だなと、感じています。新書本の方はまだ読んでいないのですが、市川崑に対してどのような切り込み方をしているのか非常に気になるところです。この本は読んでみようと思います。

春日太一 『市川崑と『犬神家の一族』』 (新潮新書)

金田一シリーズをざっと見直して、私はもともとシリーズの中では「女王蜂」が好きで、これだけはDVDも買って持っているぐらいですが、あまり真剣に、何故これが一番好きなのかについて考えてみたことはなかったのですけど(今でもこの時の中井貴恵が超絶に美しい、とは思いますが)、今回チャプターで飛ばし見していて、何となくわかった気がしました。飛ばして出てくる画面に毛糸編みの画面がたくさん出て来たんですね。その色があからさまにPOP(ポップ)な色をしていた事に気付いたのです。というか、昔見た当時からたぶん気付いていた筈で、そこに本能的に惹かれていたのだと思います。

そういう視点で見ると「女王蜂」というのはPOPで彩られたぐらいに華やかだったのですね。例えば最初の時計台での殺人。歯車がぎりぎり回り、死体を切断していくショッキングなシーンがありますが、その後にも寄木パズル構造の壁で塞がれた密室であるとか、清楚な婦人(岸 恵子。この時の岸 恵子の美しさというのは、トリュフォー「隣の女」のファニー・アルダンに匹敵する)の持つ拳銃から容赦なく撃ち出される2発の銃弾、毛糸編みの記号で書かれた暗号など、まあ、市川崑に否定的な映画通の人などは、あざといとか言い出しそうな仕掛けの応酬ともなっているのです。

事件が連続する間、実は精神的には動揺で揺れていた神尾さん(岸 恵子)は、画面上ではのんびり毛糸の刺繍を編んでいる風でもある。非常に落ち着き払っているようでありながら、最後になって、心の中がどんな状態であったかが知れるのです。しかし、それを映し出す画面には、原色ともちょっと違う、POPな色合いの毛糸がポツンポツンとフレームの中に置かれる。

“POP”というのは、こういう、非常に意味合いのある状況(穏やかならざる心中と毛糸編みののんびりした風景という対比)にあって、全くの無意味に存在するもの(なんでこの色なのか? と不可解に感じざるを得ないことをあえて存在させること)なのだなと、「女王蜂」を見直して、あらためて強く印象付けられました。

市川崑は、でも、どの作品においてもこの一面を持っていたんじゃないかなと思います。

私は、これをあざとさとか媚という言葉で表現してしまうのはおかしいんじゃないかと思っていて、何かそこに、市川崑の低評価につながる争点のようなものがある気がします。

「何ちゅう口の聞きようかっ!! お客がいるのに」 伴淳三郎のこのセリフ。前後との呼吸においてPOPだと思う

リチャード・レスターや大林宜彦などの低い評価(市川崑を低く見る人は、こういう傾向があるのです)に対し、私は一度、では、POPな映画として上位になる作品とは何なのか?を問いただしてみたいと思っているのですが、いわゆる俗にPOPと言われる映画とは到底つながらないジャンル外の映画を挙げてくるか、そもそもPOPな映画自体を全否定してくるか... けっこう興味深い気がします。

市川崑について、語るべき視点はいろいろあると思うんですよね。

なにしろ、市川崑作品のたいていが低評価に陥ってる現状(あくまで一般的には巨匠ですけどね)ですから、個人的には覆す市川崑論が出てくるのが楽しみなんです。

あと、シリーズを見ていて、加藤 武はやっぱり良かったなぁ。岸恵子が自らを撃って倒れた時の加藤武の無念な表情。すっごく良かった。今年亡くなってしまったんですよね。つい最近まで、変わらない感じでやってましたもんね。寂しいな。

11月21日〜11月23日

遊ぶ。暮らす。育てる。SATOYAMA & SATOUMIへ行こう 2015 with 勇気の翼 秋フェス

くまとツーショット!

その1

その2

それにしても Berryz 仲良すぎるよね。

矢口っちとカントリー・ガールズ http://ameblo.jp/mari-yaguchi/entry-12098754499.html

ところで、カントリー・ガールズがLIVEで発表した新曲(シングルではない?)「キスより先にできること」が信じられないくらいの傑作曲だったのですが、カントリー・ガールズ、凄すぎるんですけど。

このクオリティの高さはなんなんでしょうか?

ももちが関係するグループ、良曲100%の確率。(ももちってとんでもないな)

32:07より

https://www.youtube.com/watch?v=x9g1jsajLhY

![]()

2015年 11月20日

ベリメンのセットリスト

サム・プレコップのCDは初めて買いました。私はアーチャー・プレヴィットのファンで、彼のアルバムは欠かさず買って聴いていますが、実はそのアーチャーとサムが参加しているユニット、シー・アンド・ケイクは、最初に1枚聴いただけで、その後は聴いたことがないんです。トータスやトランズ・アムなどを聴いていた頃、シー・アンド・ケイクは一番ソフトでイージー・リスニングを批評的にではなく、むしろ積極的に志向しているようにすら感じる内向性が印象として強くて、あまり積極的に聴く気が起きませんでした。現在のシー・アンド・ケイクがどのように変化しているかもわからないのですが、アーチャー・プレヴィットがソロ制作から遠ざかっていることもあり、渇望感があって気になってはいるのです。ただ、グループの中にいるアーチャー・プレヴィットに触れるのが怖いという感じもあるのですね。シー・アンド・ケイクに対する先入観が非常に悪い印象なので。だから、シー・アンド・ケイクの新作には手が出なかったのです。

そこで、どういうわけか、グループの一人、サム・プレコップの最新作の方を入手して聴いている次第でして。 ちょっと探りを入れる、というところでしょうか。

しかし、これがかなり面白かった。モジュラー・シンセサイザーを使ったインスト・アルバムですけど、表現が細かく、年輪も感じさせるもので、初期のパンソニックにも通ずるような手作り感覚のノイズがけっこう攻撃的に挿入されていて、テクノ・ジャンクぽい粗削りな表情を持っていました。モジュラー・シンセサイザーというのは手を加えて楽器をカスタマイズしていくことで変化を楽しむのがミュージシャンの間で流行っているらしいとのことですが、確かにプレイヤーの個性が非常に細かいニュアンスとして出そうだな、という気がします。サム・プレコップが面白かったので、本当は本命であるシー・アンド・ケイクを試してみようという気持ちが出てきました。これならシー・アンド・ケイクを聴いて、失望することはないだろうと..

まあ、そもそもそこを確かめたくて、サム・プレコップの新作に手を出したのです。

何より、アーチャー・プレヴィットがソロ作を出してくれれば、ここまで回りくどい手順を踏む必要もなかったのですが。

Sam・Prekop 「The・Republic」 (2015)

先日、熊井友理奈さんのカジュアル・ディナー・ショーが行われたとのことですが、そのセット・リストがNetで公開されていて、凄いセット・リストだったので、ここに挙げずにいられなくなりました。

11月15日

1 ハピネス~幸福歓迎!

2 秘密のウ・タ・ヒ・メ

3 君の友達

4 さぼり

5 恋愛模様

6 真っ白いあの雲

7 ROCKエロティック

8 恋の呪縛

9 なんちゅう恋をやってるぅYOU KNOW?

10 ライバル

E1 笑っちゃおうよBOYFRIEND

E2 ガールズタイムス

バンド演奏もついていて。

ベリーズって、鉄板曲が無いんですね、いい意味で。これは外せない、という曲がないわけではないんですけど、メンバー自身がけっこう無頓着だったりする。というか、Berryzの特徴として、いつでも全曲が候補曲になっているというのがなかなか他のグループにない独創的なスタイルで。

「恋愛模様」、「真っ白いあの雲」とか、どこから飛び出してくるかわからない自由な選曲。

逆に熊井ちゃんの鉄板である「安心感」は無かったりするんですけど、すごく自然体に好き勝手なところが、やっぱりBerryz工房のメンバーだなって、思います。

「さぼり」(小学生のたこ焼き屋さんデートの歌!)を今でも歌える無邪気さ。

あと、「笑っちゃおうよBOYFRIEND」は、きっと熊井ちゃん、個人的に好きな曲なんだね。

11月18日 https://twitter.com/maasa_0703

もう駄目だ。 ベリメンの幸せそうな映像見るだけで涙が出てくる。

今週のワン・ショットはこれで。

ついに「GREEN

ROOM」にたぐっち先輩がゲストで登場!

けっこうリラックスして受け答えしてました。 千奈美の方が緊張してたね。

11月19日 【GREEN ROOM#30】

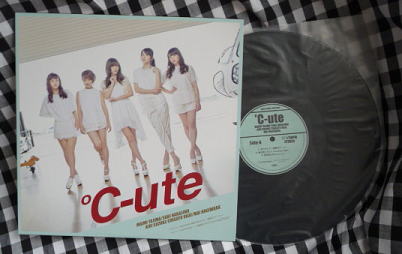

℃-ute Newシングルのアナログ盤(12inch)届きましたー。

(表)

(表)  (裏)

(裏)

℃-ute「ありがとう~無限のエール~/嵐を起こすんだ Exciting Fight!」アナログ盤

7inchがほしいでーす!

まーちゃんしかない

↑ Click モーニング娘。'15 『スカッと My Heart 』『私のなんにもわかっちゃない』 『One And Only 』

それから、モーニング娘。‘15の新曲「One And Only」 (全文英語歌詞)ですが、超――カッコイイです。新種のグラムか!?と思うような、ディスコ・ブギー感が出てます。このつんく♂の神がかったモーニング娘楽曲の連打は何なんでしょうか? 「TIKIBUN」を聴いた時に、もう絶対、一生ついていける、と思いましたが、「スカッとMy

Heart」のようなド傑作の後に、立て続けに「One And Only」て、凄すぎるでしょ。

来月出るNewシングルが怖いです。 またさらに衝撃を受けるよりも、ここは一息入れて、凡曲でホッとしたい、とすら思います。

来年、モーニング娘。は、モーニング娘。‘16となって、鞘師がいない新体制で臨むことになるわけですが、いやもうほんと、会社はどうするんだろうなぁと思いますけども、鞘師が居ないというのはモーニング娘。の根幹を揺るがす大問題ですから、英断を迫られる大きな転換期なのじゃないかと思います。

英断ということで言えば、私個人の思いとしては、完全10期体制に移行するぐらいが必要じゃないかと想像しています。エースに置くのは佐藤まーちゃんです。これを飯窪、石田の二人がバックアップして、天才まーちゃんと世間との距離感をコントロールしていかねばなりません。パフォーマンス面ではくどぅー(工藤)とズッキ(鈴木)が両脇を支え、さくら(小田)がツートップやソロ、多様な曲への対応など、裏で殆どを支えるような存在になると思います。9期は一歩ひく形。あとは牧野、野中を飛び道具的にぶち込む。

勝手な妄想ではありますが、佐藤優樹ぐらいはみ出した才能でないと、モーニング娘。としては物足りない、という気がします。

あと、「私のなんにもわかっちゃない」、大好きです!

これ聴くと、段原さん(研究生)が要るな。と思います。

この際、段原瑠々(14歳)さんと橋本渚(18歳 ダンスで映える)さんをモーニング娘。に入れて、14人になってもいいと思います。

![]()

2015年 11月13日

まろ(福田花音)の「わたし」が、スマイレージ讃歌としてあまりにも偉大な曲だった件

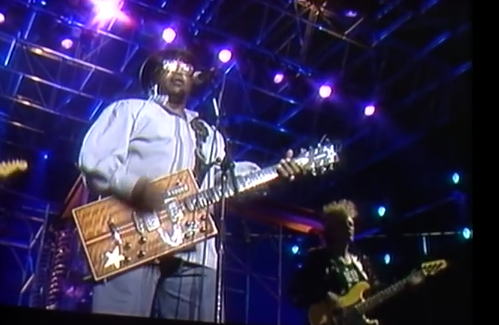

ジョー・ストラマー

with ザ・メスカレロスの3枚目(ラスト・アルバム)は聴いていませんでした。CDショップで、どう聴いてもジョー・ストラマーな声が聴こえてきて、「メッセージ・トゥー・ユー、ルーディー」だったので、調べてみたらラスト・アルバム「ストリート・コア」(2003)のボーナスに入ってました。3枚目にして何故かクラッシュ寄りの内容。ガレージィなRockにレゲエ、ダブが折り重なるように畳みかけてくる。

クラッシュって今や名盤としては必ず挙がってくるぐらい評価は確立されているのですが、正直、今「サンディニスタ」をちゃんと聴き続けている人ってどれだけいるのだろうか?と思う。Rockとダブ、という手法が最早手垢がついた感じで、もう誰も「サンディニスタ」のようにシンプルにやるだけでは面白くならないと考えているのではないかと思いますが、Sleaford・Modsのように必ずしも手法だけではないのですよ、Rockは。メスカレロスはそれを教えてくれたバンドだったわけで、ただ、あれから時代はたいして動いていないように感じる。「サンディニスタ」やメスカレロスを聴き続けるしかないのだろうか?

ライアン・アダムスの新譜。ライアン・アダムスはかなり久し振りに買いました。アメリカでソロで大ブレイクして、その後も多作家で、新作を出すたびに話題にはなっていましたが、日本ではそれほど評価を受けるジャンルではないという印象だと思いますね。Wilcoよりもブルース・スプリングスティーンに近いところで活動しているようにも感じてしまう。どちらのファン層からも距離が出来てしまっている気がします。私にとってもライアン・アダムスはいつまでたっても結局“ウィスキータウン”のライアン・アダムスというイメージが残っていました。しかし、そもそもWilcoとスプリングスティーンを分けて考えること自体、本来ナンセンスな筈。

そして新譜「1989」(2015)は、ライアン・アダムスによるテイラー・スウィフトのアルバム「1989」(2014)の全曲カヴァー・アルバムなわけです。

テイラー・スウィフト 「1989」

テイラー・スウィフト 「1989」

私は別にライアン・アダムスとスプリングスティーンとテイラー・スウィフトを同じエリアに置きたいとか思っているのではありませんが、“それは有りうる”ということです。有りうるということを忘れたくない。

コンチネンタル・ドリフターズは恐らく日本では殆ど無名のバンドです。元dB‘Sのピーター・ホルサップルや元ドリーム・シンジケート、元バングルズ、元カウシルズのメンバーらも参加した、ちょっとしたスーパー・グループではあるのですが。新譜が出れば必ず聴いていました。2003年頃には解散状態にあったようです。今年に入ってお蔵入りになっていた曲やLive音源を集めた2枚組のアルバム「Drifted: In The Beginning & Beyond」(2015)が出まして、コンサートも行っていました。フェアポート・コンベンションのカヴァー・アルバムを出す一方でホリーズのカヴァー・アルバムもあるという。いや。“出す一方で”なんて言い方はおかしいですね。でも、日本において(日本に限らないかもしれません)ホリーズって、ぶっちゃけ“対象外”とされる対象ですよね。コンチネンタル・ドリフターズとはそういう批評性を持ったバンドです。

懐かしいところで、Don・Dixonを最近聴き直したりしています。全くノーマークでしたが、ずっと活動は続けていたようです。アルバムも何枚も出している。今のところの最新作である「High&Filthy&Borderline」(2013)は意外やコンセプト・アルバム的なけっこうノン・コマーシャルな内容でした。1985年に「Girls L.T.D.」というアルバムで一躍人気。REMのプロデューサーとしても有名になりました。あの当時のアメリカのティーンズ・ムーヴィー(ジョン・ヒューズの「すてきな片想い」が1984年)が背景に浮かんでくるような音楽、「かまきり」、「サウスサイド・ガール」とか本当に好きでした。

ドン・ディクソン 「Girls L.T.D.」

ドン・ディクソン 「Girls L.T.D.」

今、「80‘sに夢中 80‘s

BEST COLLECTION 1200」なるCD廉価のフェアが行われていて、定番のカルチャー・クラブやデキシーズ、GO-GO’S、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」サントラなどのCDがTOWERの店頭などに並んでいるのですが、ちょいマイナー(中途半端に売れ線みたいな)なCDも出ていて嬉しいです。既に持ってはいるのですが、元GO-GO‘Sのジェーン・ウィードリン「FUR」(1988)などは長年手に入りにくかったCDなので、今では知らない人が多いと思います。この人は、当時イギリスにおけるトレイシー・ウルマンやカースティ・マッコールのようなオールディーズの古き良きメロディーを当時において“現代風に”提示出来た優れたソング・ライターで、アルバムの内容も非常に良いので、今の人に、新たに発見してもらういい機会だなと思います。音が良くなってるんじゃないかと思って私も買いました。1200円ですし。「Rush

Hour」,最高なんだよな。

ジョー・ジャクソン 「ナイト・アンド・デイ」

ジョー・ジャクソン 「ナイト・アンド・デイ」

他にもジョー・ジャクソンの「ナイト・アンド・デイ」(1982)も買ったのですが、まぁー、「ステッピン・アウト」の懐かしいこと懐かしいこと。感涙に近いくらい感動がありました。思わず「いい時代だったなぁ〜」とか口走りそうになりました。

↑ Click ANGERME 福田花音ソロ「わたし」 (作詞:福田花音 2015)

ANGERMEの最新シングルに入っている福田花音のソロ曲「わたし」が、凄い傑作曲だったので、尚更に花音さんの卒業は残念だなと思いました。ソロでデビューして十分にいける優れた歌手であることを再認識しました。

2004年4月ハロプロエッグの1期生。福田花音、9歳から既に11年。同期に初期スマイレージメンバーや、後のTHE ポッシボー(現チャオベッラチンクェッティ)、アップアップガールズ(仮)がいますが、やはりその中でも逸材だったんだなぁと、むしろここまでずっと、なかばハロプロの集団に埋もれてしまうような形で来てしまったのが、果たして許されることだったのだろうか? これもひとつの巡り合わせというものなのだろうかと、ちょっと溜息が出てしまう感じがありました。

スマイレージって不思議なグループだったんだなと思いました。言わば消費されることを拒んできたグループというか、幾多の障壁、失速が、実は自分たちが選んできた道だったのではないかと、雪崩うつようなグループ危機の連続に、怒りで耐えてきたあやちょ、花音、2期メンバーの振る舞いを思い出す(あ、偉そうなこと言ってますが、リアルタイムでは知りません。後付け理論です)に付け、結局それがこの「わたし」という曲の動機づけになっているのだと、思い至りました。正にスマイレージ(=ANGERME)の歴史を表すような歌詞の内容になっている。聴けば聴くほど、“わたし”が“スマイレージ(=ANGERME)”のことだとわかってくる上に、スマイレージとは、あやちょ、花音、2期のアイデンティティそのもの、彼女たちの人格であるという思いを強く感じました。

スマイレージの本当の凄みってそこにあったのか。まろ(花音)卒業を控えた最後の一手でやっと気づきました。スマイレージが闘ってきたことを、まろがこういう形で歌詞に表現してくるとは...

ますます日本のロックってここだけだな、の意を強くしました。

まさかの「ラララのピピピ」に匹敵するロックの傑作、ANGERME 福田花音ソロ「わたし」。

11月11日 https://twitter.com/motomotohide

こぶし らっこ(和田桜子)とたぐっち(田口夏実)

https://twitter.com/airi_yukachan

たぐっちのブレイクが待ちきれない。

たぐっち「麺が こしこし してる」 れなこ「え? も もちもちでしょ?」

![]()

2015年 11月 6日

ももち復活祭 そして、カントリー・ガールズに新メンバー加入

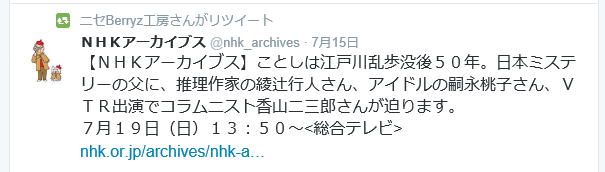

11月6日 https://twitter.com/kayamayama

香山氏 さすが。 あぁ、どうせなら、このぐらい書ける、(君のような)根性がほしいよぉー!

そして、ハロプロ・アドヴァイザーの徳永千奈美さんからもブログにコメントが..

11月6日 http://ameblo.jp/tokunaga-chinami-blog/entry-12092564038.html?frm_src=thumb_module

これ読んで、けっこうマジ泣きした。

ちーちゃん、ほんとに可愛い過ぎる!!

さらにさらに、おぱよキャプテンからも

11月5日 http://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12092195951.html?frm_src=thumb_module

「見守る」って言葉があるけど、やっぱり佐紀ちゃんからすると、ももちは妹みたいな感じがあるよね。

今週のワン・ショットは、清水佐紀さんとみつばちまき先生

11月 5日 【GREEN ROOM#28】

なにか、蜜月になりそうで、難しそうな二人というか。 ベリメンの自由人気質を実は色濃くメンタルに秘めているのが清水キャプテンなわけで。 この距離感の壁が溶ける時がくるのかな〜と思いながら見ています。 “そこまでいかない”のがベリ、というのがあるとも思うんですよね。 キャプテンが本気を出すのを心の底では勿論願っているのですけども。

![]()

2015年 11月 1日

竹内・田村 × 室田 体制の序章

↑ Click ANGERME 「ドンデンガエシ」 (11月11日 発売)

ハロプロCDラッシュの時期で、次はANGERMEのシングルが出ます。「出すぎた杭は打たれない/ドンデンガエシ/わたし」のトリプルA面。ANGERMEも、現在では原則つんく♂曲は無し。今回は卒業する福田花音の作詞曲「わたし」が入っています。

他の2曲はどちらもハードなロック調の曲で、「ドンデンガエシ」はアニソンぽいとか言われ、「出すぎた杭〜」は所謂邦ロック(昨今流行りのフェス映えするパターン化したノリのロック)寄りとされ、どちらもまあ褒め言葉ではないわけですが、ファンの間では、上記のように例えながら、感想的には好意的に受け止めるというような反応が多いようです。

私も実は同じような反応なのですが、曲として必ずしも支持とはいかないタイプの曲なのですが、もはやANGERMEの持つ潜在的破壊力に応え得るには、真っ向勝負の単純な速さと激しさが必要なんだろうなとも思うのです。

なにしろANGERMEの持つ最大の武器が、竹内朱莉と田村芽実という二人の大砲のごとき声です。実際この二人をどのように生かすかがANGERMEの生命線になると思います。この二人を前面に出すようになるには、どうしても二人に拮抗しうる正攻法のヴォーカリストが必要だったわけですが、室田瑞希という理想的なヴォーカリストを得ることによって、可能になりました。それまで、個性的ながらバラバラな声を、まろ(福田花音)が一人で支えてきたところに若干苦しさがあった(福田さん自体、本来下支えするようなベーシックな声の資質の人ではないのですが、実際のところ福田さんの技量がズバ抜けていたために彼女に頼り切ることになっていたのが6人時代だったのではないかと思います)。

今回のシングルで福田さんが去るとなると、いよいよ竹内・田村×室田の壮絶なバトルが始まるという期待感があります。

私の感想としては、今回の曲は次の本格的バトルをひかえての序章のようなものととらえています。

というか、竹内・田村体制をとらないとしたら、ハロプロ・スタッフのセンスを疑います。二人の破壊力に対する認識が無さすぎるということになります。 ま、そもそもスマイレージ4人時代からこのグループは能力を全く生かし切れずに不遇をかこってきたのですが...

私も注目しているLoVendoЯの魚住有希さん作曲の「出すぎた杭は打たれない」も良いのですが、「ドンデンガエシ」が意外にいいです(アニソンみたいなのに 笑 っていう言い回し)。 竹内、田村の歌割りでスタートし、福田、室田で迎え撃つスタイルが打ち出されていて、ANGERMEの一つの到達点を示すものだと思います。で、私の予想では、恐らく室田さんなら、まろが居なくなっても一人で竹内・田村に渡り合えると思う。正にANGERMEのヴォーカル・バトル時代の幕開けを予感させるのが「ドンデンガエシ」なのだと。

一方で可愛い曲なんかでは佐々木莉佳子さんを思い切りフィーチャーすればドンピシャだと思う。

ANGERMEが9人になってバランスが良くなったと思うのは、こうして必要な声が出揃った感があるからなんですよね。オーデションのメンバーを加える必要はないんじゃないでしょうか。竹内・田村・室田でガーン!と行けば。

今度こそ、放っておいても死ぬほど売れちゃうんじゃないかなという気がするんですが..

![]()

2015年 10月 31日

Muse

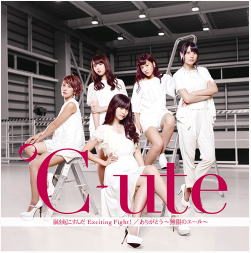

↑ Click ℃-ute 「嵐を起こすんだ Exciting Fight!」 (2015年10月28日 発売)

書くのが遅くなってしまいましたが、℃-uteの新曲「ありがとう 〜無限のエール〜/嵐を起こすんだ Exciting Fight!」が10月28日より既に発売中です。

安定の℃-uteで(安定の℃-uteとは、安定の高難度という意味です)、間違い無しにエキサイト出来る楽曲です。

配信で曲のプロモーション・ビデオを見ることが出来ますが、そちらは日本レスリング協会の映像(オリンピック強化選手の練習風景など)が曲中に入っており、ままま、それはそれで全然良いのですが、やはりDVD付きのCDを買って、Dance Shot Versionを見ていただくと、そちらのミュージック・ビデオは、がっつり℃-uteだけの映像が見られるので、ここは、お金払ってでも、CD買う価値があり過ぎるほどにある、と宣言しておきます。

いやもう何たって℃-uteはかっちょ良いの一言。

気付いている人は気づいていますけれども、矢島舞美さんという、この人をどう言葉に表せば、表現しえたことになるのか.. こんな人、この世に存在するんだな、と思うぐらい、Muse(ミューズ)って言ってしまうと、昨今ではありふれた安っぽい表現になってしまうかもしれませんが、本来の幻想的な神の領域としての.... いやもう書けば書くだけ恥ずかしい文章になるだけのような気がしますが、とにかくもうその領域に近い方ですよほんとに。特に「嵐を起こすんだ Exciting Fight!」のDance Shot Verは、永遠に見続けられるほど美しい。そして彼女のシャウトは全て衝撃的にエモーショナルなのです。

今回2曲とも撮影のロケ場所が良く、「嵐を〜」の飛行場の倉庫でヘリをバックに置いたのって、曲のアレンジでプロペラの重低音的な音がするのとシンクロしてたりするんですけど、何かあのコロンボのテーマみたいな、やけに70年代アメリカ映画音楽のテイストが下に流れている感じがムチャクチャ面白いです。

偶然だとは思いますけど。

(℃-uteに馴染みのない方、矢島さんは右端の人です)

(℃-uteに馴染みのない方、矢島さんは右端の人です)

あとですね。最近のワン・ショットはこれ。

「GREEN ROOM」がどんどん楽しくなってきているので、千奈美さんには是非長寿番組をめざしてもらいたい。この空気感が楽しみで仕方がないです。

10月29日 【GREEN ROOM#27】(カントリー・ガールズ 小関 舞さんゲスト)

![]()

2015年 10月 30日

鞘師

鞘師里保&小田さくら 「大好きだから絶対に許さない」2014 小田さくらバースデイ・イヴェント

今年、いろいろけっこうあったから

ファンとして、口から出かかりそうになる言葉は幾つかあるのだけど、

結局、何も言うことは無い。

あれだけモーニング娘。が好きな鞘師が悩みぬいた末に出した結論だから

支持するのみ。

(31日、「ヤンタン土曜日」聞きました。 さんまさんの鞘師の送り出し方は本当に優しくて温かい。ハロメンにはありがたいなと思いました)

![]()

2015年 10月 29日

ご報告 鞘師里保

http://ameblo.jp/morningmusume-9ki/entry-12089659596.html

う〜ん。

がっくり肩が落ちるぐらい悲しい。

鞘師の居ないモーニング娘。って、あり得ない。

はぁ___________

鞘師がいないというのを想像できない。 全く浮かばない。

http://ameblo.jp/c-ute-official/entry-12089611470.html

![]()

2015年 10月 24日

日本人が知らない?

ミーコンズ、すごっ! 今年に入っても「Memphis、Egypt」やってる。

↑ Click The Mekons - Memphis Egypt LIVE @ Square Roots Fest Chicago

2015

日本人が知らないRock名盤

日本人が知らないRock名盤

Mekons 「The Mekons Rock'n Roll」 (1989)

クリス・ステイミーも今年の映像がありました。

↑ Click Chris Stamey - "Universe-sized Arms"

この顔を見た瞬間に、もう好きっ。

今年出た新作アルバムは今まで以上に恐るべきレイドバックぶりで、完全にビートルズやキンクスを始めからやり直しているぐらいの勢いでしたが、それが何故か最新型に聴こえる、というか、最新型とはこれなのだ!ということをクリス・ステイミーが宣言し、定義している。

それがこの映像見てもよくわかる。つまりはクリス・ステイミーだけがずっと前を進んできたのだということを、この易しさも難解さも全く同じレベルで1曲の中に表現しきることによって、証明している。

アメリカで最も正確に正しい方向を向いているアーティストだと思う。

そして、2015年に演奏する「It‘s

All Too Much」 。この境地。ある部分の歌い方においてはあるまじきほどに忠実なところに震える。

↑ Click Chris Stamey - "It's All Too Much" (Cover)

本家の曲はこちら。ビートルズ最重要曲のひとつ。

https://www.youtube.com/watch?v=uq_WwAHRwoc

日本人が知らないRock名盤

日本人が知らないRock名盤

Chris Stamey 「Euphoria」 (2015)

さらには、イレヴンス・ドリーム・デイの今年のLive映像も見つけました。

↑ Click "Orange Moon," Eleventh Dream Day Mercury Lounge, NYC. Aug. 21, 2015

イレヴンス・ドリーム・デイは割とコンスタントにアルバムを出しているのですが、殆ど話題になることもなく、たぶんひっそりと国内盤CDも出されているんでは?と思いますが、イレヴンス・ドリーム・デイのCDを国内盤で買っている人ってどれだけいるんだ?って話ですよ。

今年も新作アルバム出ましたが、何と、国内盤出てるんです。知ってましたか? いや、驚いた。

ここはメンバーのジャネット・ビーンがFreakwaterというバンドもやっていて、こちらのバンドもかなりアメリカのオルタナ・シーンでは重要なバンドで、Califoneとも繋がり、さらにそれがRed Red Meatへという感じで厚いコネクションを持っているのにろくに日本で紹介されてこなかった、日本では極めて不遇だった存在です。(日本ではヨ・ラ・テンゴで全て事足りるみたいになってる)

音を聴けば、ジャンクやグランジの強靭なノイズを今に再現できる(実際、今のシーンには本物のグランジ?音を出せるバンドなど殆どいない)数少ないバンドであるのがわかる。(当時のグランジ・シーンにあって、なかなか突き抜けないもどかしさを内包していたバンドであったのも確かですが。それ故にスリル・ジョーキーの面々やジョーン・オブ・アークのような奇天烈なバンドとの交流も可能で、芯を残しながら現在までの変化を恐れない20年以上のキャリアをかけての進化が出来たのだと思う)

TOPではなく3番手あたりを走り続けて来たからこその、ぶれない眼差しには、もっと注目すべき。目先ばかり追って、アメリカのかなりの部分を日本の音楽シーンは取りこぼしてるように思う。

日本人が知らない国内発売盤

日本人が知らない国内発売盤

Eleventh Dream Day 「works for tomorrow」 (2015)

あとは、毎度のハロプロStory。

10月22日 【GREEN ROOM#26】「大好きだから絶対に許さない」ハロプロ研修生オーディション編

合格したふなっき(船木 結)といっちゃん(一岡怜奈)

「大好きだから絶対に許さない」(モーニング娘。 鞘師里保・小田さくらのデュエット曲)をカヴァー。

Live披露3回のうち2回を一岡怜奈さんが歌うチャンスGET! ハラハラする。

https://www.youtube.com/watch?v=OktM7wLShOQ

10月24日 大阪医科大学大学祭 嗣永桃子(カントリー・ガールズ)トークショー

ももち まずはトーク・ショーで復帰

![]()

2015年 10月 18日

千秋楽 見たかったなぁ

オレもうほんと、見に行きたいと思ったぐらいつばきが好きだわ

↑ Click 絶対欲しい! このサントラ

演出 茉麻 18公演お疲れさまでした

![]()

2015年 10月 18日

日本は忘れるのが早い!

佐々木敦氏と川崎大助氏の対談の映像を見ました。川崎氏は先だって新書で『日本のロック名盤BEST100』というのを出した人で、私は書店でパラパラとめくりましたが読んでいません。「ロッキング・オン」に書いていた人ということで、川崎という名のライターが居たのは覚えているのですが、ちょっと下の名前までは記憶がありませんでした。

↑Click 佐々木敦×川﨑大助「日本のロックを語り尽くそうぜ!」スペシャル対談

本を買わなかったのは、正直、ハイ・スタンダードとかが入っていたのと、はっぴいえんどが1位だったこと、それから佐々木氏が指摘していましたが、ムーン・ライダーズの順位が異常に低かったことには私も気づいていて、評価基準が、取っ掛かりが無いと思うほどにつかめなかったこと等の理由によります。

川崎大助 『日本のロック名盤ベスト100』(講談社新書)

川崎大助 『日本のロック名盤ベスト100』(講談社新書)

およそ2時間にも及ぶ対談(映像を流していた時間をカットした上で約2時間ありました)は、しかし非常に面白かったし、興味深いものでした。何しろ、二人とも1964、1965年初めの生まれで、学年で言えば私と同学年であり、聴いてきた音楽もほぼ同じような経歴をたどっていて、言ってる内容がもう完全にわかる。同世代の音楽好きが持ってる視点ということで共感する部分が多々ありました。

それにしても、初めて聞いた佐々木敦氏の音楽好き遍歴が、さだまさしとオフ・コースから、しかも当時けっこうどっぷりだった(その後、いきなりビーフハートへ飛ぶとのことですが)というのが意外でしたが、自分の中で妙に納得している部分もあります。川崎氏はクラッシュだそうですが。

いろいろ語ったうちで、やはりこの書物を出すきっかけ(佐々木氏は『ニッポンの音楽』を今年出しています)に、今の若者が洋楽を聴かないことへの危惧があるように感じました。これは非常にいいにくいこと(洋楽原理主義者のように思われる)ではあるのですが、結局本音はここなのだと思います。

伊藤銀次氏が川崎氏に「日本は開国と鎖国を繰り返す」というような言葉で日本の音楽を表現したのが印象に残っていると言っていましたが、洋楽を取り込んだらもう自分のものにしたと思い込んで、忘れるという批判をしているわけです。

忘れるのが早いだろ! この批判が動機になっているのではないかと思いました。

本音として、はっぴいえんどを1位や最重要としているが、客観的に考えるとそうなるのだけれども、個人的にはそうではない、と二人とも言っており、こうして公(おおやけ)の前で言いたくなってしまうというところに、二人にとって“日本のロック史”の公式的なものが、実は“面白くはない”ものなのではないかと勘ぐってしまいました。こういう風潮が90年代から始まると佐々木氏がはっきり言っていたのも興味深かったです。

“日本人が洋楽を聴かない”と暗に示した批判は、世界がストリーミングの時代にとっくに入って、若者が聴き放題で過去のアーカイブを享受しまくっているのに対し、日本の、自分の国の音楽しか聴かず、決定的にストリーミングの波に乗り遅れたことにより、音楽の教養において、相当差がつくという予言めいた発言まで出ました。

以前書いた。山下達郎を神とあがめるNEWシティ・ポップス・ムーブメントの旗手に「アイズレー・ブラザーズが」と言ったら、「何ですか。それ?」と帰ってきたというエピソード。

それじゃ、いかんのか? と言われれば、別に駄目じゃないよ駄目じゃ...と、はっきり反論しにくいところはあるのですが、何だかなぁ、という。

川崎氏の意見は非常に面白かったです。イギリスのロックは不良のロックだが、アメリカはそうじゃない、という意見も面白かった。佐々木氏もそれに乗って、アメリカは意外に学究の徒が多いと言っていました。

これって、一般的にはどういう認識なんでしょうか?

私も、これはけっこう重要なキーだと思っているのですが...

![]()

2015年 10月 17日

Souvenir

Dean

Wareham & Britta Phillipsが担当した映画音楽のサントラが発売されているのですが、この映画は日本で公開されるのでしょうか?

「Mistress America」というタイトルで今年の作品です。監督は「イカとクジラ」(2005)、「マーゴット・ウェディング」(2007)でけっこう有名なノア・バームバックで、この人はウェス・アンダーソン作品の脚本もやってる、というところで、ちょっとアート系のようなので、ベン・スティラーが主演しているのに日本未公開なんていう映画(「ベン・スティラー 人生は最悪だ!」(2010))もあり、公開されるかDVDスルーになるか微妙な位置にいるようです。

Dean Eareham & Britta Phillips 「Mistress America OST」 (2015)

ま、そういう人だからディーン・ウェアハム&ブリッタ・フィリップスに音楽を依頼するレア・ケースも出てくるのでしょうが。

こういうアメリカ映画の面白いところ - 挿入曲にオーケストラル・マヌヴァーズ・イン・ザ・ダークの「スーヴェニール」とポール・マッカートニーの「ノーモア・ロンリーナイツ」、スーサイドの「ドリーム・ベイビー・ドリーム」、Hot Chocolateの「You Could‘ve Been a Lady」が入っているところ。

こういうバランスの選曲が出てくるところがアメリカやイギリスの凄いところで、日本だとどうしてもこのバランスが出ない。どれかになる。結局どれだけ音楽と一緒に生きてきたか、ということなんでしょうね。

←Click 「Souvenir」

←Click 「Souvenir」

Orchestral Manoeuvres in the Dark 「Architecture & Morality」 (1981)

主にBrittaが作曲している映画のインスト曲は、どこかOMD(オーケストラル・・・)にひきづられている雰囲気があり、オマージュを捧げているかのようです。これは映画制作側と話し合った結果からかもしれませんが、確かにサントラを聴いていて、「スーヴェニール」が出てきた時の何ともいえぬ高揚は不思議な感じで、Brittaの音楽が前後にあるから“ああ「スーヴェニール」なんだという、この曲を主役に押し出している感じが出ているようです。5曲目の「Mom‘s」という曲はOMDの「Of All the Things We've Made」のカヴァーか?と思うほど(因みにこの曲は石井聰互が「逆噴射家族」のエンディングに、同じくカヴァーか?と思うほどそっくりな曲を使っています)です。他にもNew

Order意識したのではないかと思うアレンジの曲があったり、スーサイドの曲が入っていたりで(しかもこの曲はブルース・スプリングスティーンがカヴァーしたことのある曲でもあるという実にアメリカ的に入り組んだ構造が出来上がっているところが、やはりノア・バームバックらしい仕掛けっぷり)70年代末から80年代前半の空気感をまとっているように思います。

アメリカってやっぱりすごい考えている人がいるんだな、と安心するところがありますよね。

それがOMDだというのが、何かもう、これだからアメリカはやめられん! という気になるのですが。

![]()

2015年 10月 16日

ハロー!

10月13日 http://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12083494720.html

ハロプロ研修生とハロプロ・アドヴァイザーと、みつばち先生?

(駄目だなオレもう。 これ見ただけで幸せを感じる。)

「ビジュルム」

アンジュルム和田彩花さんが美術について語るラジオ番組「アンジュルム和田彩花のビジュルム」が、10月3日より、東海ラジオ土曜夕方6時から6時30分の放送で始まっています。

https://twitter.com/bijurum1332

1回目はマネの「死せる闘牛士」と広隆寺 弥勒菩薩半跏像の話。

2回目はマグリットとマネ「オランピア」の話でした。

あやちょの話は本当に好きだという気持ちがあふれていて、ほとばしるように言葉が出てくるのですが、非常にわかりやすい! 描写が上手い。 声質が軽くてはねるようなリズムが心地よく、すんなり頭に入ってきます。めっちゃ面白いです。

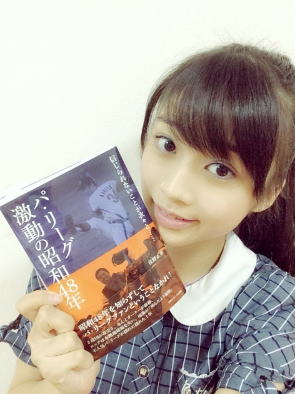

牧野真莉愛、「パ・リーグ激動の昭和48年」を読みびっくりマリア

モーニング娘。‘15の牧野真莉愛さんは相当ガチなプロ野球好き(日ハムファン)で知られていますが、この本を読むって、かなり、ですよ。

昭和48年(1973年)て、巨人V9の年。私でもこの頃のプロ野球はまだ見ていませんでした(私が意識的に見た初めてのTV中継は昭和49年 長嶋引退試合。)

私も書店でこの本は見かけて、面白そうだなと思って一度手に取りましたが(買いませんでした)、なかなか年季の入った野球ファンでもハードルの高い書物ですよ(40年以上前の話を書いている本なわけで)。

この子は、時間の都合がつけば7回からでも試合を見に行くらしい(年間のパスを持っているのかな?)と、何かで読みましたが、筋金入りだなと恐れ入りました。

しかし、確かにこの本は面白そうだ。

佐野正幸 『パ・リーグ 激動の昭和48年』 (日刊スポーツ出版社)

佐野正幸 『パ・リーグ 激動の昭和48年』 (日刊スポーツ出版社)

牧野真莉愛さんは2001年生まれの中学3年生

10月8日 http://ameblo.jp/mm-12ki/entry-12082079287.html

「J-MELO」のMOOK本に小室哲哉とつんく♂の対談が載っていて、けっこうな分量 があったので資料(?)として購入しました。

『J-MELO』が教えてくれた世界でウケる「日本音楽」 (ぴあMOOK)

『J-MELO』が教えてくれた世界でウケる「日本音楽」 (ぴあMOOK)

最近はもうハロプロについて調べるのが、フィル・スペクターや大滝詠一のスタジオ仕事について調べたりするのと同じなぐらい趣味になってきまして、実際ハロプロ自体が数年前から、スタジオ・ワークや研修生システムなど内部を一般に情報公開するようになってきていることもあり、けっこう面白いんですよね。

しかも考えてみればUP FRONTの中でハロプロだけでも18年ぐらいの歴史が既にあるわけで、フィレスや福生、モータウンやマッスルショールズなんかに比べてもそれなりにけっこうな年月です。何でも手掛ける大手のレコーディングスタジオやレーベルとは違い、明らかにハロプロはある種の特徴的な音楽を量産してきているので、内部を知ることで、興味のわくポイントが次々引っ掛かってきます。

まだメディア関係で、ハロプロを深く取材している人はいないみたいですが、本気でやってみたら面白いんじゃないかと思います。

対談で興味深かったのは、小室氏が自分や秋元康氏をプロデューサーの第1世代と考えていたことで、村井邦彦とか、それまでの人たちのことはどうなるんだ?と思ったのですが、たぶん秋元氏の名前は出してるものの、本当はそれほどでもなくて、小室→つんく♂→中田ヤスタカのラインのことを考えていたんじゃないかと思います。

作詞・作曲から録音までやってしまう全面プロデュースとしては自分が第1世代だと考えたのですね。

その流れの中で小室氏からトッド・ラングレンの名前が出てきて、ちょっとプロデューサーの規模としては箱庭的な解釈でいるんだなと思ったりしたのですが、小室氏の音楽作りというのは本人の中では案外そういうスケール感でいるのかもしれないなと思いました。

つんくが著作(『だから、生きる』)で全て自分が把握しないと気が済まないぐらいの勢いで語っていたのと共通するし、中田ヤスタカ氏もそういう傾向がある気がします。これって確実にフィル・スペクターの流れの上にあるし、ミュージシャンの立場でこじんまりとやっていた大滝詠一とも通じていると思います。

つんく♂をこの流れの中でとらえるという考え方は今まであまりなかったのではないでしょうか? 私は小室氏がトッド・ラングレンの名前を出すというのは、けっこう重要なキーワードだったんじゃないかという気がしています。

トッド・ラングレン 「ハロー・イッツ・ミー」 (1974)

トッド・ラングレン 「ハロー・イッツ・ミー」 (1974)

1972年発表の名盤「Something/Anything?」(25曲入り)の日本独自編集盤(10曲入り)がCD復刻された。1300円

トッドは「Something/Anything?」まで日本盤は発売されていなかったそうです。

安かったので買ってしまいました。トッドは以前に一通り聴いていますが、今、手元にはオリジナル・アルバムがありません。でも何だかんだでずっと聴き続けています。聴かずにいるのは無理、ってなぐらいの存在です。

![]()

2015年 10月 11日

J-Rock好き

プププランド、Keytalk、androp、UNION

SQUARE GARDEN、Mrs.Green Apple、ONIGAWARA、Shiggy Jr.、Czecho no Republic、夜の本気ダンス、東京カランコロン、SAKANAMON、アルカラ、死んだ僕の彼女、Homecomings..etc どいだけあるんだよっていうぐらい沢山のバンドがいて、人気もあったりするんでしょうが、さすがに全体を見渡すなんて面倒くさいことしている好事家(Japanese

Rock好き)なんてのもいないでしょうね。いるのかな?

割と好きなバンドとかもいたりします。ONIGAWARAとかプププランドとか八十八ケ所巡礼、Saloversとか嫌いじゃない。たまーに流れてれば「おっ」とか思うかも。

↑Click go!go!vanillas - カウンターアクション

go!go!vanillasは新曲が出ましたね。「カウンターアクション」。やっぱり良いなとか思いながら聴いています。次のアルバムが出たらまた買おうと思います。このバンドも今のモードからするとちょっと外れた位置にいるのかもしれませんが、意外とアメリカンな感じ(dB‘sやGame

Theory、plimsoulsみたいなギターの音色)も出せるんだなと感じました。Kinksがアメリカへ出てった時の感触? ちょいルーズなところが。

ブリティッシュ・ビートのパキパキのところにちょっと緩みが加わった感じがすごく面白い。

[Alexandros] - ワタリドリ ttps://www.youtube.com/watch?v=O_DLtVuiqhI

世間的には、というか、ジャパンというか、「J-MERO」などでフィーチャーされるアレキサンドロス(Alexsandros)なんて、むちゃくちゃ売れているんでしょうが、この“流れ”が主流を成したとしてどこへ日本の音楽を運んでいくんだろうな?と、まあ自分は遠くから眺めるばかりで、本当に何と言っていいかわかりませんが、認める?認めない?認めたらお終い? でも私はやっぱり長い時間で見ていきたいと思っています。プレスリーからだって60年やって来てるわけじゃないですか。全ては、無駄ということはないんだろう、とか考えながら、何かに“抵抗”はしていきたい。 だから私は“認めたらお終い”と思ってる。

でもね、Alexsandrosは実はそんなに嫌いじゃない。

Silent Siren 「女子校戦争」 ttps://www.youtube.com/watch?v=QvpEQ2jrUP0

無条件に好きになれるってのは、Silent Sirenだなあ。今、日本で一番好きなギター・POPバンドです。

清々しい。正々堂々としている。潔い。ものすごく簡単に難しいことをやってる。

「女子校戦争」なんて、キーボード聴いてるだけでも惚れ惚れする。

何なんだろうね。これをカッコいい!と思わない人が、音楽雑誌とかで書いてるんだよね。そういう人がスリーター・キニーの復活とかタルーラ・ゴッシュがどうだったとか、少年ナイフがどうだったとか書いて、チャット・モンチーやミドリを絶賛してきたんじゃないかと、私は勝手に思い込んだりしているわけですが。

今週のOne Shotは嗣永桃子さんで。研修生のいっちゃん(一岡怜奈さん)と出演の「UP-FRONT

CHANNEL Recommend #22」の一場面。

「UP-FRONT CHANNEL Recommend 」 10月9日配信 MC:嗣永桃子、一岡怜奈

ももち、10日に「声帯ポリープ」診断により、しばらく治療に専念の発表ありましたが、本人も会社も治療は慎重に対処するよう気を付けてほしいなと、私が心配したところでどうなるものでもないのですが、とにかく出来る限りのことはしてあげてほしいと思います。今年の初めにも高熱出した事があり、正直12年ろくに休み無しみたいな人なので、いろいろ蓄積している部分あるんじゃないかと気にかかります。

清水CAPがBlogでコメントしています。Berryzのお姉さん二人の関係は、この距離感が良いんですよね。

キャプテンの心遣いがうれしい。お互いがわかってるというのが伝わってきます。

![]()

2015年 10月 9日

赤裸赤裸赤裸的 KISS

何しろ今、ハロプロはめまぐるしく「物語」が動いていますので、ファンをやっていると、とにかく忙しいのですが、まずは一番の直近のNEWSとして、Juice=JuiceのTVドラマ「武道館」主演!は取り上げねばなりますまい。どれぐらいのスケールになるのか不明なので、まあ「ラーメン大好き小泉さん」規模(同じ時間枠?)になるというラインも範疇内に考えておかねばならないでしょうが、つんく♂が楽曲及びプロデュース担当をすることも決まり、話題性としてはけっこう期待できます。ヴォーカル・グループとしてのJuice=Juiceは最早申し分のない実力を備えており、本人たちも、広く一般に披露してあっと言わせて見せるぐらいの自信は既に持っていると思います。

フジテレビ系 2016年「土ドラ」枠にて放送予定

http://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_2015/i/151008-i183.html

クライマックス、武道館LIVEでフィクションと現実が重なる瞬間が訪れるのか..今からゾクゾクします。

楽しみです。

朝井リョウ 『武道館』 (文藝春秋)

朝井リョウ 『武道館』 (文藝春秋)

突然Big Newsが入ってきて、早くも過去へ記憶は霞んでいってしまいそうですが、Juice=Juiceは先日、台湾・香港の初海外公演を敢行してきたばかりです。

当地で熱狂的ファンを迎え、香港では「暴君」団扇を振る(「暴君」とはメンバーの金澤朋子さんの“愛称(?)”の一つです。他にkntm、ローズクォーツなどの愛称があります。あくまでも2チャン界隈での話ですが)女子ヲタもいたりして、笑いに貪欲で、実にハロプロの現場らしいなぁという空気感が伝わってきて良かったです。

↑ Click Juice=Juice 香港公演の模様

Juice=Juiceのパフォーマンスの実力の高さに関してはこちらを見るだけでも容易にうかがい知れます。

↑Click Juice=Juice 「生まれたてのBabyLove」

このグループ自身、様々な物語を経てきており、(長い挫折期間を乗り越えてきた一人の少女、研修生たちの未来を背負わされてきた責任の重圧、メジャー・デビュー直前のメンバーの脱退など) 小説「武道館」のドラマ化に抜擢されるにこれほどふさわしいグループも無いと思います。

かつて「革命を起こさなければならない(自分たちが成功しないと後輩の研修生たちが続けてデビューできない)」という言葉を発して、悲愴感すら感じさせる空気感の中で泣いていた宮本佳林ちゃんにとっても、これは飛躍となる大きなチャンスなんじゃないかと思います。

↑ Click ハロプロ研修生内新ユニット、メンバーへ発表の瞬間。(2013年)

〈重苦しい空気の中での新ユニット発表。「革命」という言葉を放った

(時々ドキっとする言葉を使う佳林ちゃんさんです。カクメンとか、

言えてなかったりしてるし)宮本佳林さんは、14歳ながらハロプロの

オーディションに幾つも落選した経験を持ち、研修生の中では先輩的存在)

Juice=Juice 「First Squeeze!」 (2015)

Juice=Juice 「First Squeeze!」 (2015)

アルバム新曲は、つんく♂作曲が無く、外部依頼作で構成されています。聴いた当初はハロプロらしさは薄めでJ-POPに寄せた?と個人的には思ったりもしましたが、Liveでこなしているうちに自分たちでハロプロらしい楽曲に引き寄せてしまっている感が出てきています。

リーダーの宮崎由加さんが、久し振りにつんくさんプロデユースで活動が出来ると知り、メンバーみんなで大喜びしたと語っていますが、ハロプロの子ってみんな、心底つんく♂が好きだなと、本気で思う。

![]()

2015年 10月 3日

さらに つばき!

ttps://www.youtube.com/watch?v=LZNsW4ffB5c

いやもう なにしろ とにかく、名曲! 名盤過ぎる! この仕上がり 信じられない!

ニュー・オーダーの心髄(抒情性、本当は違うのだが、むしろあえてベタにメランコリーと呼びたい。メランコリーではないのだがメランコリーと呼びたい)が完全に乗り移った楽曲。

「Blue Monday」に震えたあの衝撃を思い出しました。(ちなみに私、80年代の1曲を選べと言われたら、答えるのは「Blue Monday」です)

↑Click New Order 「Blue Monday」 (1983)

1点の曇りもない丁寧な作り。しかも歌謡曲としても完璧。

最後に「まんまんなかー」のリフレインが入るのですが、これを考案したのが誰なのかが気になります。

これ、ハロプロ的な決め手になっているので、私の想像では2015年の今にこのワザを繰り出せるのはハロプロしかいないと思う。一方、これが最初のアレンジの段階で出来ていたのだとすれば、恐らくハロプロとニュー・オーダー、ソフト・セルの根元(ロックンロールからブリティッシュ・ポップスの流れと日本歌謡曲の同時性)は同じだということなのだと思います。

↑ Click Kraftwerk 「Trans-Europe Express] (1977)

あとは、さらに個人的な感想ですが、

このデビュー曲を聴いて、つばきファクトリーの特色というのは、浅倉樹々さんを中心に据えることで明確に出ると確信しました。6人が全く異なる役割を担っているという点で、つばきはBerryzに強烈に似ていますが、ベリの中心的存在である夏焼 雅さんに対し、浅倉さんが性格的には全然似ていなさそうなところが楽しみです。たぶん浅倉さんはどちらかといえば℃-ute的存在(矢島舞美的)なのではないかと思いますが、℃-uteが矢島さんに寄り添っていく方向で固まったのだとすれば、つばきは浅倉さんに無い部分を他のメンバーが埋めるというBerryz形式になると思います。

(ニコ動のつぶやきでヨーロッパ特急の名があがっていたこと以上に立花理佐の名があがっていたことに興奮しました。立花理佐はニュー・オーダー歌ってますからね。)

←Click 立花理佐 「リサの妖精伝説」 (1988)

←Click 立花理佐 「リサの妖精伝説」 (1988)

今週のワン・ショットはこちら。カントリー・ガールズの山木梨沙さんと「Green Room」 MCの徳永千奈美さん、夏焼 雅さんです。

いつか、嗣永桃子さんがゲストに来る日もやってくるのでしょうか?

10月1日 【GREEN ROOM#23】

![]()

2015年 9月 25日

研ぎ澄ます

Flying

Saucer Attackの新譜(「instrumentals 2015」)が出る!というので驚きましたが、多少今風に打ち込みががんがん入ってくるのかなと思ったら、変わっていないどころかむしろ中期ぐらいの厳格な音響勝負に徹してきていて、さすがだと思いました。自分の中では95年の「Chorus」から97年の「New Lands」の頃が一番聴いた時期で、2000年に「Mirror」が出た時はちょっとリズムの方に興味が移り、ネオ?サイケデリア的な方向へ向かってしまうのかな?と、若干不満もあったのですが、アメリカのネオ・アシッド・フォークやネオ・ヒッピー的なシーンが収束するに従い、やっぱりあの流れはあまり実りがなかったんじゃないかなと思いましたし、帰ってきたなという感じで、私にとってはこの新譜はFlying Saucer Attackの前進だという判断です。余計な色付けが無くなり、理論とか考えずに、研ぎ澄ますことに集中していることが一番だなと思います。ジム・オルークやローレン・マザケイン・コナーズらがネオ・ヒッピー的なものとの間に1線を引いていたのも、研ぎ澄ます感覚の方が重要であり困難であると考えたからだと思うので。

結局、LOW(「One And Sixes」(2015))もそこに音楽の目的があったので、ある意味、理論の方向へ走る変化を拒み、自分たちの領域にとどまることを選んだバンドですが、それで現在まで継続しているというのは、メジャーなレコード会社(Sub Popをメジャーと言ってしまってはいけないかもしれませんが、世界レベルで展開出来ているレーベルとしてそれなりにセールスのプレッシャーは大きいと思います)に所属することを選択し、かつ生き残るという極めて困難な道のり(本人たちが折れてしまう可能性も含めて)をしのいできた音楽に対する思いの強さあればこそで、ファンとして敬服します。私はLunaが折れて失速していった現実を見たのが、こういうちょこちょこ書きたい事を書いているきっかけにもなっているので、本当に折れずにサバイバルするのってスゴイことだと思います。(実際、「Drums & Guns」(2007)の時にけっこう精神的な危機はあったし)

LOWも一貫して日本では大して評価されず、“良質なオルタナティヴ・バンドで平均以上”程度にしか扱われてきていないバンドだが、結局そういうのが今の日本の音楽シーンの在り方を形づくっている。

何しろバンドメンバーが5世代(年齢が、20代、30代、40代、50代、60代に分かれている)にまたがっているというControversial Spark(「Angels of a Feather」(2015)は、研ぎ澄ますというよりむしろ混沌をめざしているようなバンドかもしれない。今度出た新作のミニ・アルバムも5曲を5人のメンバー夫々が1曲づつ作曲しており、振り幅の大きさを意図的に望んで音楽づくりをしているのだけど、結果としては鈴木慶一本人の許容幅が大き過ぎるせいで、年齢ギャップを乗り越えて、研ぎ澄まされてしまっている。20代の女性が作った曲に対して、他のメンバーは容易に同じ地点まで降りていける。全然面白がっていっしょにやれるというのがあるので、アイデアが鈴木慶一本人にとっても自分から出てくるのが不思議だと思えるようなものが飛び出しているのではないかと想像される。例えば4曲目のKonoreさんが作曲した曲「キャスケット」など、konoreの世代で思いつかないリズムで出来上がったんじゃないかと思うし、鈴木慶一ら年上組もこのギターフレーズやコーラスをこのリズムに乗せようというアイデアは、自分たちだけでやっていたら出なかったのではないかと、聴いていて勝手に思ったりしました。世代間で研ぎ澄ました結果生まれた感覚で作り出されていると思います。

映画「ピース・オブ・ケイク」のサウンドトラック盤。音楽担当は大友良英で、高田 漣、近藤達郎、芳垣安洋、峯田和伸らが録音に参加しています。田口トモロヲ作品の音楽は大友良英がずっと担当しているようで、これで3作目らしいですが、私は田口作品のサントラを買ったのは初めてです。「あまちゃん」をやってからの大友良英は以前とは少し変わったというか、それまでは山下毅雄や伊福部昭、中村八大など、日本の音楽のジャイアント達を追いかける作業をしていたのが、いよいよ後を引き継ぐ段階に入ったという感じで、音楽的な幅が今まで以上に大きくなってきているのに注目していて、商業音楽にも余裕を持って関わってきているところが、俄然面白くなってきたと思っています。このサントラもアコースティック・ギターなどの少ない音数のシンプルな構成に、大胆にノイズすれすれ(というより、ノイズ!)のシンセ音を、曲構成としては異常な比重で組み込んでいて、それでいて雑食的な大衆音楽を匂わせるという、まさに「あまちゃん」以降のビッグ・バンド・サウンド(内容はシンプルなのに、何故かコンボ感が出る)が出現していて、大友良英自身の歴史を感じさせる長いスパンで構築されたアルバムになっていました。しかし、近藤達郎、芳垣安洋がいれば、何でも可能。不可能なことがないってくらい最強ですね。

あと、多部ちゃんが1曲、鼻歌を歌っています。

Trick Mammmothのアルバム「FLORISTRY」(2013)で驚くのは、どう聴いても出身が直ぐニュージーランドだとわかるくらい、どうしようもなくニュージーランドのサウンドであることです。

キウィーポップと称されるだんご化したジャングリーなビートと、自然に備わるとしか思えないアノラック的なアマチュアリズム。伝統としか考えようがない。普通ここまで徹底してニュージーランドからしか出てこないなんて有り得ないんですけど、他の国がやりたいと思わないからか? これってニュージーランドしかやっていない。その意味においてTrick Mammothは全く濁りがなく、研ぎ澄まされている。

良いのは、これが単にBatsやVerlaines、Chills、Cleanらのエピゴーネンにはなっていないこと。

このままで十分The

Batsの後継者として推せます。

←Click Trick Mammoth - "Baltimore" (Live in Dunedin)

←Click Trick Mammoth - "Baltimore" (Live in Dunedin)

最近の One

Shotはこちらです。

つばきファクトリーの新沼希空さん、撮影は須藤茉麻さんです。

さけるチーズを食べながら、ただ茉麻さんをガン見していたらしいのですが。

本当にもう、今、つばきがツボ。

9月20日 ttp://ameblo.jp/sudou-maasa-blog/entry-12075334108.html?frm_src=thumb_module

![]()

2015年 9月 20日

映画を探せ

少し前の記事ですが。『映画論叢 38号』に西村 潔監督のお蔵入りした映画、「夕映えに明日は消えた」(1973年制作)のことが載っていました。(許されざる者 「夕映えに明日は消えた」覚書 /小関太一)

『映画論叢 38号』 (国書刊行会)

『映画論叢 38号』 (国書刊行会)

なぜお蔵入りになったのか? 放送コードに引っ掛かるような部分があったからというわけではないようなので、可能性としては今後、陽の目を見るチャンスも有りうるみたいですが、このお蔵入りがきっかけで西村監督が映画界から距離を置くようになったのかもしれないと考えると残念です。

1973年からTV版「日本沈没」の演出をし、TVの方が仕事の中心になっていきます。

1977年に「青年の樹」という三浦友和主演の作品で映画復帰していますが、実際のところ、西村監督はあまりちゃんとした評価を受けたことが無いように見受けられ、そのあたりが「夕映えは明日に消えた」がわけのわからない映画とプロデューサーに一刀両断されたという噂もあり、評価の無さから軽んじられたんじゃないかと疑いたくもなってくるのです。

西村監督の評価の分水嶺として決定的な役割を持つ作品だったのではないか?

そんな気もしてくるのですが...

ただ、「ヘアピン・サーカス」も「薔薇の標的」もそれなりにしか話題とならなかったことを考えれば、あの時代ではそもそも理解のしようがなかったということなのかもしれません。

ただ、今ならばむしろ、西村作品の特異さは明らかに際立っていることに気付いた人が出てきている状況にあると思われるため、発掘上映する価値は大いにあるのではないか?

映画界に新しい波が起こるのを私は期待しています!

![]()

2015年 9月 19日

英国音楽の王道 歩いてる?

ちょっと新人のCDを買ってみたりもしたのですが、わざと外れになりそうなところを狙う癖(へき)が災いしてか、まあ、悪くはないんですけども、“これは拾い物”というところまではいかない、自分が悪いんですが、他に聴くものあっただろう? と、反省もしつつ、しかしまあ、昔からこういうことはやってるんで。

いいんですよ。 たまには聴くこともあるかもしれませんよ。決して駄目じゃないんですから。

いや、けっこう気に入ってます。

Hooten Tennis Club 「Highest Point In Cliff Town」 (2015)

Hooten Tennis Club 「Highest Point In Cliff Town」 (2015)

↑ Click

Borde Auxxx 「Only Fiction」 (2015)

↑ Click

新しいものも聴きながら、それでふと思い出したように、というか、昔聴いてたものをYou Tubeで探したりして、聴いたりもします。

Brighter 「Laurel」 (1991) Brighter - "Summer Becomes Winter"

昔、私はSarah Recordsとかクリエイション・レーベルとかが嫌いで、殆どスルーしていましたが、Sarahの中では唯一、Brighterというバンドは好きで、CDも買いました。今聴くとSt. ChristopherやThe Field Mice、The Orchids、The Sea Urchins、The Wake、etc...それらに比べてBrighterだけが特別だったかというと、どれもそれなりに、だったかという気もしますが、当時はBrighterだけは違う!とか思って聴いていました。

Sarahの良さって、7inchのシングルを買い集める楽しさだったのかな?と、今頃しみじみ考えてみたりしますが、当時は自分の場合、7inchに特別思い入れをもなかったので、あまり楽しみ方がピンと来ていなかったのですね。 ただ、Brighterは、今聴いてもやっぱり良い。

Care 「Diamonds& Emeralds」 (コンピ 1997) Care - Whatever Possessed You (1984)

Ian

Broudieは好きなんですよ。Lightning Seedsでアルバム出した時も本当に良い曲ばかりだと思いました。作曲家としても好きだし、アレンジャーとしても打ち込みが中心だということが自分にはマイナスでも何でもなくて、天才だと思ってました。感覚としては紛れもなくネオ・アコだと認識していました。今聴いても私は古いとは思わないですね。今の若い人が聴いてどう思うかわかりませんが。

アコースティックという感覚が伝わるかなぁ?という気が... 生楽器をゴージャスに使う。ヴィンテージぽく芳醇な香りを放つ、良い音で鳴る...そういうのがアコースティック、というわけではないというのがポスト・パンクから発生するネオ・アコの定義なんです。

Max Eider 「The Best Kisser In The World」 (1987) Max Eider 'My Other Life'

マッカーシーとかジャズ・ブッチャーとかは今ひとつのめり込めませんでした。私からすればジャズ・ブッチャーは物足りなかった。何か、匂いがしない、という感じがありました。ジャズ・ブッチャーとかTV・パーソナリティーズなんかはかなり曲者のイメージでとらえられていましたが、私はそれほどのものかなぁ?と思っていました。ジャズ・ブッチャーのギタリストだったマックス・エイダーがソロ・アルバムを出して、評判になった時も、褒めすぎだろ?なんて気持ちでいて。モノクローム・セットの足元にも及ばぬ...なんて心情だったのかもしれません。

その後、カクテルズとかそれからアーチャー・プレヴィット、シー・アンド・ケイクなどアメリカ勢の“上手さが加わるアコースティック”(そう。意外とアメリカの方がアカデミックになるんですよね)に出会って、その頃にマックス・エイダーの感覚(ガボール・ザボを知ったのも大きかったかも)がやっと理解できるようになりました。

Blue Aeroplanes 「Swagger」 (1990) The Blue Aeroplanes - ... And Stones

また、ちょっと天邪鬼なんですが、私はジェイムスって苦手で、ブルー・エアロプレインズを聴いてました。「その違いは、何なんだ?」と聴かれると返事に窮するところもありますが、その後のイギリスのロック、ポップスの流れを考えると、ジェイムスが人気を博していったことは、やっぱり自分のイギリス離れにつながっています。これはやはり、“やってはいけないことをやる”の感覚の違いだと思う。ブルー・エアロプレインズやロドニー・アレンがもっと売れていれば....とは考えることがあります。

ただ、ビリー・ブラッグが居続けてくれたこともあって、ローラ・マーリングなんかが出てくる。ブルー・エアロプレインズの流れも生き続けているのは感じています。

何の事言ってるのかわからないかな? 全然説明にも何もなっていないかもしれませんが..

EAT 「Sell Me A God」 (1989) Eat-Tombstone

マンチェ・ブームの頃。これも私はマンチェ勢が好きではなくて。ストーン・ローゼスだけ聴いてました。ハッピー・マンデーズとか、インスパイラル・カーペッツとか嫌で嫌で。ハウス・オブ・ラヴとかもどこがいいのかわからなかった。私が注目していたのはEATでした。デヴューはけっこう華々しくて、大物の予感があった。アメリカのジャンクやグランジに拮抗する価値を持ったバンドはウェディング・プレゼントやスナップ・ドラゴンズやこのEATのようなバンドだと思っていました。当時はマイ・ブラッディ・バレンタインもかなり批判的にとらえていました。イギリスのインディーとしてとらえられるバンドよりも、むしろメジャー側から現れたみたいなとらえらえ方をしたジーザス・ジョーンズの方が何倍もマシぐらいに思っていました。

ところがEATはあっという間にしぼんでいく。結局イギリスの嫌な流れに飲み込まれてしまった。

そんな気もしています。

個人的には、EATは再発見する価値があるバンドなんじゃないかなと思っています。

![]()

2015年 9月 18日

ちゃま!

やたーっ やっと抹茶―ずのCDが買える。

http://www.ujimiyage.com/products/detail.php?product_id=1032

![]()

2015年 9月 18日

「迷ったら”ドスコイ!”に戻ればいいっていう」発想で作られたハロプロ楽曲

↑ Click Bo Diddley - 「Bo Diddley 」 どすさまじい格好よさ!

先週のハロー!プロジェクトの配信番組「MUSIC+」で、ディレクターの橋本 慎氏が編曲の菊谷知樹氏と、こぶしファクトリーの曲「ドスコイ! ケンキョにダイタン」について語っており、曲の取っ掛かりが“ドスコイ!”と“ボ・ディドリー”だったことが判明したわけですが、曲を作るときに「“ドスコイ!”と“ボ・ディドリー”で何が作れる?」というところから始まるという、相変わらずのハロプロの狂った発想で、最高だなっ!と思ったものの、「ドスコイ! ケンキョにダイタン」は実はそれほどボ・ディドリーを直接に引用したサウンドというわけではない。制作する側が、ボ・ディドリーから何を汲み取り、自分たちにどう取り込むのか。結局それはボ・ディドリーをどこまで理解しているかという教養が試されることにもなります。

それを考えながら、この曲をあらためて聴いてみると、“いや、まさに、本質的な部分のボ・ディドリーがちゃんと生きている”ということがわかります。

↑ Click こぶしファクトリー 「ドスコイ! ケンキョにダイタン」

(このグループにおけるノムさんのポジションが なにか絶妙な感じで好きです)

それでいて思い切り異化している部分もあるのです。オリジナルへの理解と、一気に飛躍する異化の狂気。

これも必ずしもボ・ディドリーのサウンドに極似してもおらず、むしろぱっと聴いたところでは気づかなかったりもしますが、紛れもなくボ・ディドリーでもあるというニック・ロウの「I Love The Sound Of Breaking Glass」をふと思い出したりしました。POPへと異化する、これがニック・ロウの最も異常な才能なのであって、元からかけ離れているとともに本質はがっちりつかんでいるところに感動します。

「ドスコイ! ケンキョにダイタン」は考え方としてはニック・ロウと同じだと思うのです。

↑ Click Nick Lowe 「Breaking Glass」 (1978)

![]()

2015年 9月 14日

「僕のロック哲学から外れた音楽的な妥協は許さない」の発想で作られてきたハロプロ楽曲

つんくの「ロックやで」のこだわりの部分においては、さておき、として。

105ページからある、ハロプロで作る音楽に対して、

「しかし、どんな状態になってもサウンド面に関しては、一切妥協をしなかった。詞、曲、アレンジ、レコーディングにオーバーダビング、トラックダウン、マスタリングなど全てに、こだわり続けてきた。

それはロックの基本である。

コードがぶつかっても、かっこよければOKするが、僕のロック哲学から外れた音楽的な妥協は許さない。

だかtら、僕はアイドルは作らない(結果、それを世間で言うアイドルが歌うんだとしても)。

それだけは徹底してやってきた。

(中略)

そして、このこだわりを邪魔することは誰であっても許さない。

そういう気持ちで音楽と向き合っている」

と、語っている語気の荒さは注目だと思いました。

つんくにとってのロックの定義とは何なのか? というのはありますが、音楽を作るうえで自分がおかしいと思った部分を徹底して排除する決意というのは、実際ハロプロの楽曲に通底しているものです。

つんくがそこに一番こだわっている(いろいろ足していく発想以上に、やってはいけないことに対して厳しいということ)のが、今回の手記で、はっきりと明記されているのを見ることが出来たのは、ハロプロを聴いている人間にとっては、大きい収穫でした。

NHKの番組(「NEXT 未来のために “一回生”つんく♂ 絶望からの再出発」)も見ましたが、今年に入っての仕事で、湯川れい子さんからの希望で、子守歌を作曲することになり、事務所で湯川さん(作詞)と、歌うクミコさん、つんく♂の3人が一同に会して、打ち合わせを行っているシーンを興味深く見ました。

作曲作業がシステマティックになっている歌謡曲の産業界隈では、案外作詞家と作曲家が顔を合わせることもなく作業が進んでいくみたいな想像をしていたので、一瞬、珍しい光景だな、なんて勝手に思ってしまいましたが、湯川さん(最近何かとメッセージ的な発言があって、ロックしてんなぁという感じの湯川さんです)とつんく♂が曲の打ち合わせをしている場の空気感が、「いいな」と思いました。

つんく♂ 『だから、生きる』 (新潮社)

![]()

2015年 9月 11日

ベリメン 近況

「GREEN ROOM #19」 9月3日配信 MC:徳永千奈美、夏焼 雅

ついにハロプロ・アドヴァイザー 清水佐紀さんがハロプロ研修生の楽曲を振付け&指導か。 (前田こころさんを指導するCAP)

ダンスの実力はハロプロ歴代でトップと言われる清水CAPの直接指導なんて、研修生は嬉しいだろうなぁ。

(それにしてもCAPは可愛い過ぎる)

「GREEN ROOM #16」 8月13日配信 MC:徳永千奈美、夏焼 雅

ちょっと前になりますが、

研修生が可愛い過ぎて、大ウケしている、千奈美とみやびん。

そして,須藤茉麻さんは、

つばきファクトリーの面々が可愛いくてしかたないらしい。

「UP-FRONT CHANNEL Recommend 」 9月11日配信 MC:嗣永桃子、加賀 楓

一方、嗣永桃子さんは、研修生のかえでぃを相手に、得意の微妙な空気をかまして威嚇。

しかし後輩はベスト・リアクションでももち先輩をいなした。

ももち先輩は微妙な空気の中にいるのが実に居心地良さそう。

「The Girls Live」 8月24日放送(東海地方)

夏焼先輩はこぶしファクトリーのステージ衣装をコーディネイト。

気配りの出来る優しい先輩。 ただ、とにかく自由。

では、熊井ちゃんはといえば、

熊井ちゃんなのでした。

![]()

2015年 9月 5日

ポリフォニー

またけっこういろいろなタイプの音楽を聴きたいなと思うような時期が自分の中でやってきまして、やっぱり、音楽っていいなぁと思います。

前にも書いたことがあるんですけど、継続って、重要だなと思う。私は音楽を点(その時その時の最新)よりも線(歴史のつながり)で感じて聴いているのですが、それを続けてきて考えたことが随分あります。聴いてるだけの人間でもそれは決して楽なばかりではなくて、飽きることだってあるんです。それを無理して聴き続けることもある。だけどそれは後で案外無駄ではなかったことがわかるんです。

OUTFITの新譜「SLOWNESS」(2015)は楽しみにしていたアルバムでした。このリヴァプール出身の5人組。日本では殆ど話題になっていませんが、確かに人気沸騰するようなタイプの音楽ではありませんけども、このグループに気付いている筈のタイプの音楽好きの人達の耳にも届いていないという印象を受けます。不幸にして売れない実力あるミュージシャンは勿論過去にも幾らでもいましたが、こと洋楽に関して言うと、現在の日本の音楽ジャーナリズムは取りこぼしが多過ぎます!

厳しい言い方をさせてもらえば、今の音楽ジャーナリズムでは例えば過去にジャーナリズムや少数のリスナーによって成しえた“プリファヴ・スプラウトを救いきるような役割”を果たすことは出来ないと思う。

残念ながらしつこくOUTFITの新譜が良い!と、少数派が何しろ頑張って粘るしかない。

そういうことをしっかりやっているライターの方が少ない。「30年たったけど、まだ聴いているよ」という音楽について、もっと考えてもらいたい。

↑ Click Outfit "New Air"(2015)

KRAJA(クラヤ)はスウェーデン出身、4人組のアカペラ・コーラス・グループ。新譜の「離れていても(HUR LANGT SOM HELST)」(2015)は4枚目のアルバムだそうです。二十歳前の頃からもう10年に渡って活動しているそうですが初めて聴きました。ポリフォニー形式という多声音楽で、さらに不協和音やズレも音楽として有効にしていく。私たちの世代だとブルガリアン・ヴォイスを4ADのレーベルから出ていたのに誘われて、聴いてこの形式にはまった人がけっこういたと思います。新しいスタイルというわけではなくて、私なんかにはフリー・デザインを聴いた時の衝撃(知ったのはブルガリアン・ヴォイスよりも後でしたが)も同様な、多層的ではみ出した部分すら包括する刺激的な音楽でした。

Tennis Coatsも新譜です。「Music Exists (disc1)」(2015)は久し振りに二人だけで録音したアルバム。残響音に対して意識的なバンドなので、案外、音は厚いです。どんどんシンプルな方向へ枯れていく(?)のかと思いきや、そのへんは裏切ってきてくれます。ある意味、ビーチ・ボーイズ的。日本にいてくれて本当に有り難いバンド(二人だけど)。ビーチ・ボーイズって本当はこういうことだよ、と言いたくなりますが、“モンド”の感覚を掴めないと、この理屈はちょっとわからないかもしれない。

「海のトリトン オリジナル・サウンドトラック」(2015)は、何と1979年にLPで発表(録音は1972年!)されてから未CD化だったという36年ぶりにしての初CDである。というより、自分には「トリトン」が1972年の放送だったことが驚きだった。勿論リアルタイムで見ているが(その後も夏休みなどにそれこそ飽きるほど再放送にもつきあった)、小学校2年生で見ていたのか。音楽は鈴木宏昌が担当。演奏していたのは、鈴木宏昌、江藤 勲、杉本喜代志、日野元彦、石川 昌などJAZZ界の錚々たる面々だが、音楽的にはJAZZにとどまらない幅広さで、時にはフランク・ザッパみたいな、突き抜けたJAZZロックみたいな曲もある。めちゃくちゃ面白い。挿入曲にはかぐや姫(須藤リカ、南こうせつとかぐや姫)の曲もある。「神田川」(1973)の前でした。

You TubeのFull Albumシリーズでは、これは有名なバンドですが、とトッド・ラングレンの在籍したNAZZのアルバム「NAZZ NAZZ」(1969)を久し振りに聴いてます。昔ひととおりLP買って聴きましたが、今は手元にありません(そういえばトッド・ラングレンも殆ど手離し、今はBESTとユートピアの「Oblivion」しか持ってません。またいずれ買い直したりすることにはなるでしょうが...)。

NAZZみたいなPOPロックの形態は、時代時代に存在して、今もそれこそたくさんいるし、それぞれ時代のビートやリフやメロディがあって、今の人からすればNAZZは割と比較しやすくて、なおかつ容易に古臭いで片づけてしまえる音楽かもしれませんが、もう自分の場合、そういう時代のモードみたいなものは評価基準からは消えてしまいまして、むしろNAZZみたいな音は、“今出せるバンドがいないんだから、今も有効”という考え方をするようになりました。で、当時聴いても最高だったろうし、今聴いても最高!

「NAZZ FROM PHILADELPHIA 」

「NAZZ FROM PHILADELPHIA 」

このジャケット・デザイン好き NAZZのOut Take集2枚組

![]()

2015年 8月 29日

つばき

あやちょがあやちょすぎる件 8月25日

って、おかしいだろ! 8月20日

やっぱソフト・セル良いな、ていうか、当時聴いてたより今聴いた方がより深みが増しているように感じる。

つばきファクトリーはこの路線進めてほしいなぁ。歌謡曲で絶対やれると思うし、今、ここを攻めるのって意味があることのような気がする。つばきがやったら恰好いいだろうな。

この反復の感覚。 ハロプロは得意の筈。

↑Click Soft Cell - Soul Inside (1983)

つばきファクトリー

つばきファクトリー 「青春まんまんなか!」9月6日 生タマゴShow!にて会場限定販売

つばきファクトリー 「青春まんまんなか!」9月6日 生タマゴShow!にて会場限定販売

(当分は会場限定でしか購入できませんが、インディー・デビュー・シングル出ます)

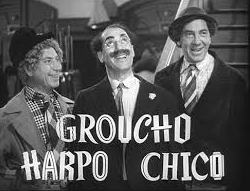

おっとその前に、水曜日にこぶしのメジャー・デビュー・シングルが出ます。ただ、こちらは曲も期待ながら、とにかく早いとこコントとかクイズ、ゲームをやる番組作ってほしい。(俺の心の中の)ハーポ・チコのマルクス兄弟(たぐれなコンビ)の開花が見たい。

こぶしファクトリー 「ドスコイ! ケンキョにダイタン/ラーメン大好き小泉さんの唄/念には念(念入りVer.)」 9月2日発売

(そうそう、「ドスコイ!・・・」の録音にはたいせいさんに加えて、Berryz工房を担当していた山尾正人さんも参加してましたね!)

![]()

2015年 8月 28日

はぁ〜 HAPPINESS 幸福歓迎!

2015-08-22 あなたに出会えた♡ 茉麻

ttp://ameblo.jp/sudou-maasa-blog/entry-12064669862.html?frm_src=thumb_module

2015-08-27 hello! 佐紀

ttp://ameblo.jp/shimizu--saki/entry-12064965721.html

![]()

2015年 8月 23日

つばき

今週は One Shot のみ とりあえず

ハロプロ・アドヴァイザー 清水佐紀さんと、つばきファクトリーの面々。

もう今や、つばきに完全にはまってます。

パフォーマンスはdailymotionさんに動画がUPされてますので、ぜひ一見を。「青春まんまんなか」の衝撃に打たれていただきたい。「17才」、「ジリリキテル」のカヴァーも素晴らしい。

とにかく「青春まんまんなか」のアレンジは今年最高の完成度だと思う。ア・サーティン・レイシオや808 stateeを聴いた時の感動に近いものがありました。さらにはソフト・セルのデカダンと打ち込みの狂気が加わって振り切れているところに女性Voが乗ってアコースティック感が出るという最高の仕上がり。

![]()

2015年 8月 22日

ガレージィ〜

The

Fallの新譜「SUB-LINGUAL TABLET」(2015)は国内盤も出たのですが、輸入盤に帯が付いただけで歌詞カードもライナーも無しという、何の意味があると思ってこういうことをしているのか(ろくに商売になると思えないし、思い入れも無いって事ですよね)、謎です。 ただ実際店頭では輸入盤が並ばなくなっており、国内盤にしないと流通しなくなっているのか? まあ、CD自体、買ってる時代じゃないと言われればそうなんでしょうが... アメリカのAmazonなんかもうCDよりMP3の方が上位で表示されてくるし。

The Groovers 「Groovism」 (2015) ちょっと期待してた音と違ってた

The Groovers 「Groovism」 (2015) ちょっと期待してた音と違ってた

今のスタジオ録音技術ではツルツルキラキラでラウド感も十分なRockサウンドを作るのは比較的簡単なのではないか?と、この前買ったGROOVERSの新作アルバム「Groovism」(2015)(Groovers初めて買いました)を聴いて、けっこう違和感を感じましたが(あ、Grooversって意外と2000年代のRockバンド然とした音出せるのねとか思いました)、逆にFallは先端の機材の音(打ち込みなども)を使用しているのに、この“ささくれだった、落ち着きとまとまりのなさ”は何なのかと、どうやったらこういう音で録音が出来るのかと不思議になります。ツルツルという表現を一切受け付けないサウンド。 Fallを聴けば原点に戻れます。マーク・E・スミスのVoもコンディションが上がっている気がする。

ZAPPは変な新作(「EVOLUTION」(2015))が出たんですよ。イントロで日本語のアナウンスが流れるという。このアルバムを作るのに50年近くの歳月が掛かっている(50年前の録音が使用されている?)と言ってるのですが、どうやらロジャー・トラウトマン(1951-1999)15歳の時の録音曲がボーナスで付いているということで、ZAPP自体13年ぶりの新作で、まだ止めてなかったんだぐらいの感覚ですが、聴けばやっぱり、トーキングBOX健在で、唯一無二なんだなと感慨深く思いました。しかもそのトーキングBOXの声が、ちょっと、やっぱり、イカレ具合がとび抜けてる。ブーツィ・コリンズも1曲参加。

「ハーレム・ノクターン」というと、私は初めて演奏者を意識して聴いたのはラウンジ・リザーズが最初なのですが、けっこう好きで、この曲が入っているアルバムを見つけると、つい買ってしまったりすることがあります。このヴィスカウンツ「ハーレム・ノクターン」(1965)も最近見つけて、買ってみたら当たりでした。

あとはYou TubeでFull Albumで音源がUPされているのをちょこちょこと聴いています。Ruby Jonesというバンドも全く知らないバンドで、1971年に唯一のアルバム「Ruby Jones」を発表しています。アメリカのバンド。女性Vo:Ruby Starrをフューチャーしていて、この人はジャニス・ジョプリンばりのシャウト系の歌手で、その後ソロや他のバンドで活躍したようです。Ruby Jonesはかなりブラス演奏を多用していて、ブラッド・スウェット&ティアーズやシカゴが流行った頃の影響で出てきたバンドだったのかもしれません。アメリカの泡沫バンドの一つということになってしまうのかもしれませんが、クォリティーはめっちゃ高いっス。類型的ってこともなく、ちゃんと個性もあって、面白い。 例えば日本では名盤発掘隊企画なんかでコールド・ブラッドみたいなジャニス系歌手を擁したバンドで、復刻されて知名度あげたケースなどありましたが、コールド・ブラッド同様にRuby Jonesを発掘紹介したとしても、十分話題性のあるバンドだと思います。フルートも効果的に鳴ってて、この組み合わせにはちょっと時代も感じるけど、私は好きです。

Ruby Jones 「Ruby Jones」 (1971)

Ruby Jones 「Ruby Jones」 (1971)

(かなりブラス隊が強力です)

![]()

2015年 8月 15日

うん、やっぱりソフト・セルでアコースティック感 出せると思う。 つばきに合う

棚からソフト・セル引っ張り出してきて聴いてます。「Non-Stop Erotic Cabaret」(81)だけ何故か持ってました。たぶん「Chips on My Shoulder」が気紛れに聴きたくなったからじゃないかと思うのですが。やっぱり良いですね。「Memorabilia」みたいな曲を聴くと全然古びていないというか、ソウルを感じるという点で本物をつかんでいる音楽は違う、いつまでも本物のままだというのを感じました。流行り廃(すた)りとかにソフト・セルは関係ないんだなということがわかりました。

学生の頃、こんな曲を聴いて喜んでいたんだから、ハロプロをすんなり受け入れてしまった現在の状態もむべなるかな。

Drop’s Vo、Gの中野ミホさん

Drop’s Vo、Gの中野ミホさん

日本のではDROP’Sの新譜「WINDOW」(2015)をよく聴いています。他にもいろいろ聴いていますが、また機会があれば書いていきたいと思います。DROP’Sは少し生真面目な感じがきのこ帝国と通じるものを感じますね。結局その生真面目さが自分は好きなんじゃないかと思いますが..

で、どういうわけかまたふらっとデイヴ・エドモンズが聴きたくなり、「Rockpile」(72)を。デイヴ・エドモンズは10年に1回ぐらい、妙に聴きたくなる時期が来るんですよね。この「Rockpile」はエドモンズのファースト・ソロアルバムで、ボブ・ディランの曲をカヴァーしたり、スライド・ギターをフューチャー(B.J.コール)したりとややザ・バンドあたりのサウンドも意識していた時期なのかな?と思う、この人の作品の中では異色な方なのですが、やっぱり「The Promised Land」なんかが聴こえてくると気分があがります。ギターで元エーメン・コーナーのアンディ・フェアウェザーロウが参加。

あと、これはCDは持っていないのですが、偶然目にしてYou Tubeで聴いてます。 Crabby Appleton。

元ミレニアムのMichael Fennellyが在籍していたバンドということで気になってしまいました。全く知らなかったバンドですが、70、71年に2枚のアルバムを発表しています。ひょっとしてBig Starみたいな音楽をじゃないかと期待したりもしました。ま、実際にはキーボードをけっこう多様したグルーヴィーなサイケ・ロックといった風でしたが、嫌いじゃないです。60年代後半から70年頃にかけて、アメリカにはこういう無名なサイケ・ロック・バンドがわんさかいるんだろうなと思うし、事実You Tubeには関連で同傾向の知らないバンドが次々出てきましたが、ちょろちょろ聴いてみたら、どれも悪くなかったです。アルバム1枚分まるごとUPされてたりするんで、その気になれば聴き邦題。レコードがうん万円するなんてバンドも音だけならば簡単に見つかるかもしれません。

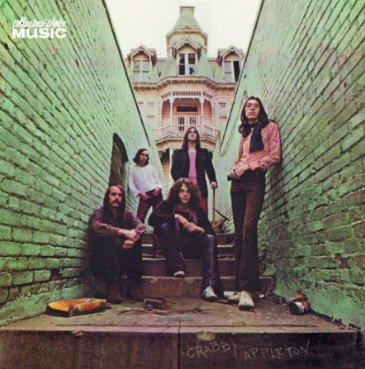

Crabby Appleton「Crabby Appleton」(1970)

Crabby Appleton「Crabby Appleton」(1970)

(ジャケットがけっこうそそる)

![]()

2015年 8月 14日

つばきファクトリー スゴイ!ヤバイ

ハロ☆トラ店長 『道重さゆみという生き方 モーニング娘。史上最強のリーダーと呼ばれるまで』(メトロポリタン新書)

名著。

新書というスケールにここまで余すところなく道重モーニング娘。の必要な部分すべてを盛り込む技術、上手さに唸りました。自分でもそれなりに“道重伝説”について語りたい言葉はたくさん持っていたのですが、ここまで読み物として完成度の高いものとして形に出来るかと考えると到底不可能です。

筆者の方は年齢も自分とほぼ同じだし、ファンとしての関わり具合(プラチナ期でのブランクがあった後の、9期デビュー直前での再会)も近く(しかも、お顔もマツコの番組で確認済み)、必ずしもモーニング娘。の何もかもを知るという古参者でもなくて、執筆するにはハンデがなかったわけではないと思うのですが、結果として、道重さゆみを語るのに最適な接し方を出来たんじゃないかなという気もします。道重の12年間を全てリアルタイムで知っているとかえって整理しにくくなる部分もあったのではないかという気がするのです。例えば、道重にとって方向を決めるのに決定的な影響を及ぼした高橋 愛については、もっとヴォリュームのある単行本のレベルで突き詰めていくということでもいいのではないか? この新書では適度に割愛するという選択も絶妙に行われていたと思いました。それもやはり、ハロプロへの愛の深さ故の的確な読解・判断力が成せる業だったのかもしれません。

道重さゆみが、自分の内面を存分にさらけ出してきた人だったという指摘は読むまで考えたことのないフレーズだったのでハッとしました。言われてみれば確かに。それがファンへの“絶対的な信頼感”から来ているという言葉には大納得ですし、あらためて感動しました。道重さゆみほどファンを無条件に愛したアイドルは稀れだと思います。

道重さゆみの卒業LIVEについては、残念ながら記録として残ったDVD作品には十分ドクメンタリーな部分が活写されているとは言いがたい。作品としてはそれで正しいとは思うのですが、恐らく映像作品としてならば、有料放送で生中継された番組映像の方が優れたものになっているでしょう。現場にいた人でないとなかなかわかりづらい道重の足の故障と後輩たちの対応部分について、他の章よりも長めで詳細に書いてくれているところも、かなり重要な部分なのでありがたいと思いました。譜久村 聖が高橋 愛の時代にあった似たような経験を思い出したという後の発表は私も読みましたが、あらためて需要なポイントである高橋 愛からのバトンという“物語の肝”となる部分を最上の形で表現されているのに共感いたします。

(そうやって考えると、ミキティーの離脱(笑)って、モーニング娘。の最大の幸運を呼び込んだミラクルだったのかもしれない)

高橋 愛からのバトンという大きな軸とともに忘れてはならないのは、道重さゆみの決意の部分だと思います。バラエティー番組に出演して、モーニング娘。が想像以上に世間から忘れ去られている事実に直面して愕然とし、それ以後、「全てをモーニング娘。にささげる」と決意するに至るこの過程の部分。この本に書かれていない部分で、唯一付け足しておいて欲しいと思うのが、新垣里沙の卒業が決まり、次期リーダーが誰になるかが話題となる中で、「自分をリーダーにしてくれるのなら、できるだけ早い段階で言って欲しい。いろいろ準備しなければならないので」と語っていたことです(ラジオで言っていたと思う)。私はそれがもう道重のラストスパートが始まる決意だったというような気がして仕方がありません。幾らなんでも“全てを捧げる”のをいつまでも続けられるものではない。彼女はもうこの時点でスパートを掛けていたんじゃないかなという気がします。

私も当時見て、一番衝撃を受けた番組「黄金伝説」での道重さゆみの一万円生活は、その境地に至る、彼女にとっても重要なやり遂げた仕事で、この番組について見出しを上げて書いているのにも深く共感いたします。あのプログラムは道重さゆみの魅力が全て出ていて圧巻でした。私もあの番組を見て、道重さゆみってこんな人だったのかと驚き、しかもその時点のモーニング娘。を初めて見て、知らん子ばっかりになっとるやん!?と気づいた一人です。

8月14日 Juice=Juice 高木紗友希

アイドルがダニー・ハサウェイまで行っちゃうのはどうなのか?とか思ったりもしつつ、紗友希ちゃんは楽しみだなと思う。

Juice=Juiceは今までのハロプロに無いグループになれそう。スタッフとしてもここは伸ばすべきでしょう。

ベリメン 清水佐紀さんの近況。研修生のダンス・レッスン見たり、イベントの選抜選考に加わったりと若手育成に頑張ってます。

左は吉澤ひとみさんのblogで報告されてましたし、右は「Green Room」の映像。ハロプロって繋がっていくんだよねぇ。

つばきファクトリーの「青春まんまんなか!」が完全にツボに入ってしまい、もうこればっかり!見てます。

どこがいいのか?といったら、とにかくヤバイ匂いがぷんぷんする。いろんな意味で、これはたいへんそうだぞと思いました。(80年代B級アイドル・グループの霊が憑りついている感もあり)

正直ここまで一人一人のカラーが立って出てくるとは思いませんでした。ハロプロの中でもおとなしめの子が集まったと思われていたし、本人たちも自覚していたぐらいだったのですが、おとなしいにはおとなしいなりの個性がある。浅倉さんのきっとした表情を見た時に打たれました。谷本さんはそこに立っていることの違和感とともにそこに立つ決意を感じましたし、山岸さんと希空は既に何かをしょって立っている。まばたき一つしないんじゃないかという秘めているものの怖さを感じました。(ビジュアル的にこの二人は対照的な面があるのですが、出てくる雰囲気は非常に似ている) 次にきしもん(ゆめの)と小片さんが並んで立った時、いや、なんかこれ、すごいメンツになってるじゃん!と思いました。ずっと笑っていても許されるであろうきしもんと、対極的に表情の硬さから美しさが出る小片さんが並んだのを見た時に、つばきファクトリーが本気で好きになりました。

このグループはテクノばっきばきで通して欲しいです。おそらくテクノを突き詰めるほどにアコースティック感が出てくるグループだと思います。ソフト・セルやアソシエイツの名前を出したくなったのはそういう印象から。さわやかな柔らかいテクノを作ってもチャイナ・クライシスやイレイジャーになるような感覚。

小片さんがこれほど必要不可欠的に生きてくるグループが出来たというのが嬉しかったですし、とにかくパフォーマンスする時の浅倉さんは要注目。きしもんのハロプロらしい笑顔ににんまりしますし、谷本さんをできるだけ自由にしてあげたい。これをきっと山岸・新沼二人でコントロールしながら支えてくれるのではないかなという気がします。

今週のSHOTは、これかな 真野恵里菜さんと嗣永桃子さん (真野ちゃんはタイでLIVEするそうです!)

8月15日、タイで放送される情報番組「Japan in Motion」(TBS新広島制作)に出演する二人

(仲良しの真野ちゃんと一緒にいるときのももちは表情もちょっと違うよね。 小指は安定の小指)

![]()

2015年 8月 13日

近江八幡 水郷めぐり

「十兵衛暗殺剣」(1964年 日)倉田 準二 (録画)

先日、会社の仲間とちょっと日帰り旅行に行きまして、滋賀県近江の方に行ったのですが、琵琶湖の水郷巡りをするというので、ふと、少し前に見た時代劇の「十兵衛暗殺剣」を思い出したのですが、本当に偶然で、少し前に見たばかりだなぁと思ったわけですが、あの映画に出てきた葦のしげった沼地のような風景を見ることがもしかしたらできるかもしれないと思ったのが、がっつりと葦で挟まれた水路を縫っていくような水郷めぐりで、間近にあの映画のロケ地を見たような気分になって、けっこう気分があがりました。

その後、サイトで時代劇についていろいろ著作も出している春日太一氏(ベリヲタです)が「十兵衛暗殺剣」の解説をしている動画を発見して見ていたら、この人も実際にロケ地が見たくて水郷巡りしたことがあるそうで(春日氏は偶然ではなく意志をもって行かれてるわけですが)、で、近江八幡と言っているので、えっ、まさに自分の行ったところじゃんと思い、そういえば映画で「近江八幡」と言っていた気もするなぁと今更に思い出し、ぼんやり見てんなあ自分、とか反省したりも致しました。

しかし、「十兵衛暗殺剣」に魅せられた人ならば、本当に実際に見たくなる風景だと思います。この映画はロケ地を存分に生かして、ここでしか作ることが出来ないと思うほどロケーションがまず圧倒的なんですね。

この「十兵衛暗殺剣」は集団抗争時代劇(「十一人の侍」、「十三人の刺客」など)の傑作の1本とされ、時代劇ファンの間では有名な作品なのですが、監督がいわゆる映画批評などで語られる巨匠(たとえば工藤栄一や三隅研次、森 一生、池広一夫など)ではなく、主演も近衛十四郎ですから、知識から過去の作品を辿って行こうとすると見落としてしまいがちな面があると思います。倉田準二は時代劇監督としては一定の評価を持っている監督ですし、近衛十四郎は十分大スターなんですけど、今の若い人ではなかなかここに行き着くのは簡単ではないという気がします。 ただ、一方で、今むしろ、30年前よりも出会い易いのではとも思うのです。時代劇に対する評価自体が以前とは変わってきているという気がしていて、案外、監督にこだわるという考え方がやや無効化してきているのではないかと思っているのです。たとえば春日太一氏が五社英雄を取り上げるような作業が現在行われているのは、30年前、人気の五社英雄をこき下ろす空気が映画批評のある部分でけっこう大きな影響力を持っていた時代なんかと比べ、明らかに見方が変わってきていると思うのです。

まず、近衛十四郎について。実はこの俳優については、今まであまり語られてこなかったと私は思います。ただ非常に独特なポジション(何となくですが、西部劇におけるランドルフ・スコット、オーディ・マーフィのような有名は有名なんですが、いわゆる名画にあまり出演していないスター)で、印象の強いキャラクターを演じており、本来ならばもっと注目をあびていてしかるべき存在なんじゃないかと思います。その意味で、柳生十兵衛だというのに、剣も折られ、武器を失い、素手でかまえて情けない形相で悲鳴まであげてしまう、そんな十兵衛ありえないというような役柄もこなしながら、画的にはやはりびしっと時代劇役者の魅せる姿勢と型、色気を出して見せてくれるところが、さすがです。

相手は大友柳太朗で、この映画では普通の定寸刀より短い「小太刀」を操り、柳生の門下を次々と斬り倒します。この刀の短さを強調するため、両腕を広げて構える姿勢が幕屋大休(大友)のスタイルです。刀が長いと様にならないポーズですが、通常の刀で対峙する相手に対し、短い剣で向かう幕屋大休が両腕を広げると、刀の短さがハンデキャップ感を与えながらも大友柳太朗だからこその姿勢の美しさで、むしろ剣の達人らしさが立ち上がってくるのです。こういう時代劇ならではの魅力を役者の動きから引き出す演出が見事です。たとえば相手を斬った時に大量の血が大休の足に掛かり、血のぬめりで滑るのを避けるために下駄を脱ぐシーンなども全く理由説明的なカットをはさまず、状況として当然の所作として動作をおさめるだけという編集の仕方などもかっこいい。

予算はそれほど掛かっていないと思われますが、幕屋大休の本拠である近江の屋敷を、琵琶湖の湖賊(湖における海賊、山賊)の女首領(なぜか女で若い)が訪れるシーンなど、廊下を歩いてくるシーンだけでけっこうスケール感を出しており、美術も素晴らしい。この湖賊という設定(実在したらしい)を存分に生かしていて、集団で柳生十兵衛以下、柳生一門の先鋭部隊に水面下から一気に襲い掛かるシーンはまさに名場面で、絶望的におぞましい(ジョン・フォードの「アパッチ砦」でヘンリー・フォンダが襲撃されるシーンのような)。

見どころ満載です。

シリアスなシーンばかりかというと、意外にちょっとユーモラスな場面もあって、河原崎長一郎が柳生門下の出来の悪い坊ちゃんあがりみたいな若造として出ていて、何の役にも立たない存在のようでいて、残念な結果ばかりを残しながら、最後にそれなりに貢献するんですけど、すごく河原崎長一郎らしく(ちょっと鈴木慶一に似ている)役割をふられているのも、良い演出だなと、ここだけは少しなごみました。

←Click

←Click

ttp://st.wowow.co.jp/detail/6072

![]()

2015年 8月 12日

つばきファクトリーのデビュー曲がとてつもなく恐ろしい曲だった! 怖い!

ヤバイ。 ハロステでつばきファクトリーのデビュー曲「青春まんまんなか!」を見たんですけど、完全に自分のツボ、というか、これ、あぶないヤツです。 いろいろな意味で、軽く感想を書くわけにもいかない、ちょっと全貌が見えてくるまで黙ってようかな、とか思います。

←Click 「ハロステ #130」

←Click 「ハロステ #130」

つばきファクトリー 「青春まんまんなか」は9:50くらいから

70年代というよりは80年代のテイストだと思うのですが、確かにメロディーには70年代的なメランコリーも入っているかもしれませんが、CMJKさんのアレンジが極めて危険なやつじゃないですか! この曲にこのアレンジ持ってくるか?という。 アップフロントの会社側がこの組み合わせを目論んでいたのだとしたら、またまた久し振りにハロプロに舞い降りた“狂ってる”パターンの楽曲です。

本当にこれでいいのかなぁ。マイナー突き抜けてB級の一番怖いところへ行ってしまってる気がします(わぁ、結局感想書いちゃってる)。メンバーも、こぶしファクトリーはかなり一体感(バランスが良い)のあるグループとなったのですが、こちらのつばきはバラバラ感が半端ない。一人一人の持っているテイストが全く融合しないタイプ。これをグループとしてまとめるのは無理があるのでは...いや、そこが面白過ぎて興奮しました。

浅倉樹々さんのアイドルに徹したきりっと締まった佇まいと谷本安美さんの初々しさとのギャップが大き過ぎる。きしもんと小片さんはBerryzのメンバーと将棋番組のアシスタントさんが並んでいるかのような交わりようのない違和感があり、山岸さんと希空は最早普通過ぎてこんなテクノの渦の中に放り込まれていることの場違いさがくっきりと浮き出ている感があります。真剣に歌ったら、ここのメンバー、こんなに変わってる(意外と強烈にキャラ立ちしてる)人たちばかりだったんだと気付きました。 これ、ついてこれるファンいるんだろうか? と非常に心配になってきました。

面白過ぎです。 でも、デビュー曲らしい、メンバーがこの1曲に全てを賭けた、捨身な勢いも突き刺さりました。

で、この曲、アレンジを割とありがちなテクノと思う人いるかもしれませんけども、相当ヤバイです。CMJKさんが本気で作ったんじゃないかと思うほど怖い。一番イギリスの深い“気の狂ったテクノ”の寒々しさとロマンチシズムが入り込んでいます。ソフト・セルやアソシエイツなんかのレベルです。それをあくまでもニュー・オーダー的に展開させようという強引ワザ。

これら全部合わせて、崩れたバランス。 久々に凄いもの見た。

つばきはKOUGAとCMJKのコンビ専属でお願いします。 電気グルーヴと共演してほしい。

最高でした。

今度、「サンク・ユー・ベリー・ベリー」を再演する茉麻とつばきファクトリー。茉麻は演出もする(!)

ttps://twitter.com/principalcmjk

![]()

2015年 8月 11日

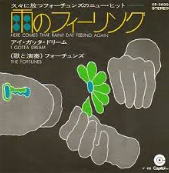

British Popsの系譜 「Seasons in the Sun」 The Fortunes

中古盤屋で1971年の「雨のフィーリング」というシングル盤をよく見かけるフォーチュンズはイギリスで60年代後半に出てきたスウィンギング・ロンドン以降のPOP系のロック・バンド(エジソン・ライトハウスやフライング・マシーン、ラヴ・アフェアーなどの)だと思っていたのですが、調べてみると1965年にはヒット曲を出しているいわゆるブリティッシュ・インヴェイジョン時期のバンドだったようです。

私はまだまだこの辺りまでは掘り下げていないのですが。

フォーチュンズ 「雨のフィーリング」(1971)

フォーチュンズ 「雨のフィーリング」(1971)

このバンドに「Seasons in the Sun」という曲があり、これは1969年にリリースされています。

↑ Click The Fortunes 「Seasons in the Sun」 (1969)

実はこの曲は1974年にカナダ出身のシンガ・ソング・ライターであるテリー・ジャックスという人が全米および世界で大ヒットを飛ばしており、こちらが有名なのです。日本でも邦題「そよ風のバラード」で発表されるもそれほどのヒットにはならなかったらしいですが、元々はフランスのジャック・ブレルの1961年の曲で、これをアメリカでキングストン・トリオの人などが取り上げた流れからフォーチュンズやテリー・ジャックスのカヴァーに至っているとのことで、1974年のビルボード年間2位になったというほど有名(らしい。いやもうこういう昔の事はわかんないですよねぇ)なため、その後もこの曲を取り上げる人は多く、実はニルヴァーナもカヴァーしているのです。

← Click

← Click

テリー・ジャックス 「そよ風のバラード」 (1974)

ただ、面白いのは、このテリー・ジャックスのヒットの前に、1970年、ビーチ・ボーイズがテリー・ジャックスのプロデュースで録音を行っており、結局ボツになったのですが、これがまた素晴らしいバージョンなんですね。当時ビーチ・ボーイズの人気はどん底(まさに「Sun

Flower」 ビルボード最高151位!の頃)なのですが、完全に音楽の評価軸がとち狂ってる時で、ビーチ・ボーイズが最高に良い(ブライアンは苦しんでましたけど)状態の作品が全く無視された時代。まあ、Rock多様化の進化を迎える時代で、取り残されてしまったのはあるかもしれませんが、PopsとRockの関係性、分離というか、差別意識というか、少し誤ってしまった部分があったんじゃないかなぁという気がします。

↑ Beach Boys (1970) ↑ Nirvana (1993)

ニルヴァーナが、1993年にこの曲をカヴァーした記録があります。子供の頃のヒット曲をカヴァーしたつもりだったのか、彼らの事ですからビーチ・ボーイズの暗黒史に興味を持っていた可能性もあると思うので、ブートなどで流布していたビーチ・ボーイズVersionを知っていたかもしれないという仮定もあり得る気がします。個人的にこういうPopsとRockの価値観がひっくり返った時期(私はパンク/New WaveはPopsへの回帰という側面も重要と考えているので)に興味があります。(ニルヴァーナがヴァセリンズを評価した、という評価軸です)

一方で、イギリスではBlack Box Recorderがこの「Seasons in the Sun」をカヴァーしています。(1998年)

←Click

←Click

Black Box Recorder 「England Made Me」 (1998)

Black Box

Recorderは、ジーザス&メリーチェインのドラマーだったジョン・ムーアが在籍したバンドで、あまり成功には至りませんでしたが、こちらは果たしてテリー・ジャックスの大ヒット曲として意識していたのか、それともやはりビーチ・ボーイズのアン・オフィシャルな記録を知っていたのか(何たって、ジーザスはビーチ・ボーイズのフリークなのは間違いない)、又はニルヴァーナを経由してこの曲を知るに至ったのか。そして、もう一つ、このバンドならばあり得るというのが、フォーチュンズの曲をカヴァーしたという可能性です。

イギリスの人だからこそ、子供時代に聴いた自国のPopsが否応なく自分の中に取り込まれてしまっている(ジョン・ムーアは1969年では5歳であり、リアルタイムで聴いていたとは思えませんが..)、そういう感性があるということが、最近、非常に気になるのです。(アンディ・パートリッジがフライング・マシーンやハニー・バスについて語るというのが、自分としてはけっこう衝撃があったし、そこで合点のいったところが多かったので)

ニルヴァーナはビーチ・ボーイズ版を知っていたのか、はたまたテリー・ジャックス版を子供時代から好んでいたのか、Black

Box Recorderはフォーチュンズ版を知っていたのか、それともやはりテリー。ジャックスのを聴いていたのか? 気になります。

(ニルヴァーナのはテリー・ジャックスを下敷きにしているように聴こえる気がしますが)

↑ Click The Fortunes-Here Comes That Rainy Day Feeling Again(雨のフィーリング)

![]()

2015年 8月 8日

新曲「今すぐ飛び込む勇気」を見ると、モーニング娘。’15の潜在能力のとんでもなさがわかる

Queen of Girls POP BERRYZ 工房

↑Click Berryz工房 「すっちゃかめっちゃか〜」

今後、このグループを超えるGIRLS POPに出会うことは無かろうと思うので、残された映像を見続けるしかありません。

(ももちって、ZYX、Berryz工房、Buono!、カントリー・ガールズと、10年余りで200曲を超える楽曲に関わってきていると思うのですが、曲の多さもさることながら、その楽曲の良曲の確率は異常といえる高さに達しているのではないでしょうか? 実際のところほぼ全曲、名曲・良曲だし。個人としては案外“記録”の領域に達している気がする)

8月8日 つばきファクトリー デビュー曲決定

(写真は結成発表時)

(写真は結成発表時)

つばきファクトリーのデビュー曲が決まりました。「青春まんまんなか!」。作詞は「海岸清掃男子」のもりちよこさん。作曲は「我武者LIFE」のKOUGAさん,編曲はアンジュルム、Juice=Juiceやチームしゃちほこを手掛けたりしてるCMJKさんとのこと。カントリー、こぶし、つばきにつんく♂曲が無いのはちょっとさみしいですが、ハロプロらしさの継承は期待できそうです。曲調はちょっとレトロっぽい70年代の感じという噂で、まあ流行りには乗っかりにくいかもしれませんが、上手く折り合いをつけながら頑張っていってほしいなと思います。 私は、小片リサさん推しでいきまーす。 このグループはけっこう気掛かりで放っておけないグループです。

8月6日 「GREEN ROOM ♯15」

申し訳ありませんが、毎週、雅ちゃんと千奈美を「GREEN ROOM」で見ることが出来て、幸せです。

そして、今週のショットはこれ、ですね。

8月4日 NHK「いのちのうた」 モーニング娘。’15 「雨の降らない星では愛せないだろう?」

モーニング娘。‘15 8月19日発売の新曲「oh

my wish!/スカッとMy Heart/今すぐ飛び込む勇気」は、3曲とも気に入っています。中でも特に「スカッとMy

Heart」は、まあ安定のディスコファンク楽曲で、割と地味に正攻法なのですが、ほんとーに、しみじみと良い曲です。

実際のところ、このジャンルって、もうモーニング娘。は伝統的に血肉化しちゃってて、メンバー入れ替わってても最早自然体で歌えてしまうというのが、この曲でわかりますよね。

あと「今すぐ飛び込む勇気」のMV見てもらいたいのですが、野中チェルさんのポテンシャルの高さがじわじわ露出し始めてまして、この子すごいゾの気配が来てます。 このグループのとんでもないところは、今もっておそらく潜在能力の半分ぐらいしか出ていないだろうと思えるところで、最近になってようやく佐藤まーちゃんやズッキが片鱗をお披露目し始めましたが(能力の高さは既に知ってるのですが、ここはシングルでなかなか見せずに出し惜しみしてるんですよね)、ふくちゃんと飯窪さんの声の良さはまだまだ隠してる状態ですし、12期、実はみんなまだ全然持ってるもの出してないですからね。 真莉愛と朱音ちんのパフォーマンス力の高さはひなフェスで確認済みですし、はーちんのひょっとして道重の後継か?と思えるほどのぞくぞくしてくる妖しさも、まだ今出し切るのはもったいないという感じでわざと小出しにしていますよね。

ただ何しろ野中さんにはちょっと驚いてます。

いやぁー、野中さんを見つけることが出来るハロプロのスタッフ凄ぇ〜。

モーニング娘。’15 「Oh

my wish!/スカッと My Heart/今すぐ飛び込む勇気」 8月19日発売

モーニング娘。’15 「Oh

my wish!/スカッと My Heart/今すぐ飛び込む勇気」 8月19日発売

まーちゃんの天才が楽しみで仕方がない!

![]()

2015年 8月 4日

ジミー・ペイジ

7月30日 ジミー・ペイジ、1971年以来、44年ぶりに広島を再び訪ねる。

![]()

2015年 7月 30日

最近はこんなんばっかり! 見てます

みて!みて!みーて! 見つけた瞬間、きゃー!でした笑❤

ttps://twitter.com/ma72ma

ハートマークはマネージャーさんの細かい目配りでしょうが、見る人が見ればしっかりわかるようにしてるあたりにハロプロの「ロジャー・ラビット」的笑いの性(笑いのためなら敵の銃の前にも飛び出すバックス・バニーの業)を見る。

ttps://twitter.com/hama_okamoto

ハマ・オカモトは1991年3月の生まれ。つまりベリキューのキャプ、舞美、桃より学年は1つ上でした。

Juice=Juiceのアルバム。私は通常盤しか買ってませんが、限定盤B買おうか迷ってる。

佳林ちゃん、紗友希の素晴らしさが勿論前提にあってのことですが、私は結局かなとも(金澤さん)に持ってかれた。まさかかなともさんがハロー!のハロー!たる所以を担っていたのだとは、気付いていませんでした。(あと、「天まで登れ!」は恐らくオリジナルVer.のままだと思う。つまり6人バージョンが1曲だけですが、アルバムに収録されたことになるのでは...)

7月29日

Juice=Juice 高木紗友希さん、『医師により「右声帯出血および両側声帯炎」と診断されました。

それに伴い、本日の「Juice=Juke BOX」は欠席とさせていただきます。大変、申し訳ございません。』

もう、ほんとうに鞘師も小関も紗友希も、本気で心配になってしまったりします。

7月29日 「ナカイの窓」

ttps://twitter.com/sasakiatsushi

あれっ、なにげに佐々木 敦氏も熊井ちゃんのことつぶやいてた。

あと最近のONE SHOTではやっぱりあやちょのこれ

7月22日 アンジュルム 和田彩花 ホール・ツアー決定報告で涙

「なんか、今、みんな(お客さん)が知ってる?とか聞いたら、みんな知っててうれしそうだなって思って。やっとできたね。よかったね。」(あやちょ)

みんな、あやちょが嬉しそうだからなんだけどね。

竹内「これで冷たいお弁当ともおさらばですよ。これからはもう温ったかいケータリングですから」

![]()

2015年 7月 25日

The Lodge と COUNTRY GIRLS

この1週間は毎日欠かさずカントリー・ガールズの「ためらいサマータイム」を聴いております(見ております)。この曲を聴いてXTCやSlapp Happyを想起する人がどれぐらいいるだろうか?と考えたりして、そもそもSlapp Happyとカントリー・ガールズ両方聴く人間がどれだけいるっちゅうねん!?という話ですが、「ためらいサマータイム」の、メロディをひとつひとつ丁寧に置きにいってる感じが、いわゆる商業音楽としては不自然でしかも妙に機械的に捻りを加えており、単なる親しみ易さを避けているようにも聴こえます(私には)。

でありながら、音楽的には紛れもなくPOPなところが、どうもXTCやピーター・ブレグヴァッドの作り出す音楽(時には箱庭的と、その内向性と実験的要素ゆえに決して褒め言葉とは言えないような表現をされてしまうこともある)に通じている気がしています。

←Click The Lodge 「Solitary」

←Click The Lodge 「Solitary」

ジョン・グリーブズ、ピーター・ブレグヴァッド、ジャッコ・ジャクジグ、アントン・フィア、リサ・ハーマン、クリストファー・ブレグヴァッドらからなるユニット

このレベルのポップスに捻りを入れることが必要なのか? それはむしろ曲を殺す選択となってしまうんじゃないかと思うような念の入れ方で、楽(でしかも自然)な方向を避けることによって、別種のポップ・ミュージックが出来てしまう。私が昔からつくづく“このアルバムはおかしい”と思っているThe Lodgeの「Smell of a Friend」というアルバムはまさにそれで、装い自体はAORやPOPに舵をきったASIAやジェネシスのように人当たりのいいメロディなのに、何とも言えない居心地の悪さがまとわりついていて、どこかで遺伝子組替のような決定的な転換が行われているとしか思えなくなってきて、その異形のいわば紛い物的な要素に惹かれていくようになる。

とか。 (自分、大丈夫かな...)

↑ Click Slapp Happy 「Charlie 'n Charlie」(1973)

Slapp

Happyは、最近になって「Acnalbasac Noom」が紙ジャケで再発され、正規?のジャケット・デザイン、S-HMCDでしたので、かつてレコメンデッドから出ていたジャケット・デザインの盤(私が最初に買ったSlapp Happy)を持ってはいるのですが、また買ってしまいました。

このSlapp Happyの「Charlie’n Charlie」など、聴きようによってはこれも「Baby It‘s You」の変奏に聴こえなくもない(?)

↑ Click 「Special Delivery Live - Peter Blegvad and Golden Palominos」

↑ Click 「LA LUNE BLANCHE - JOHN GREAVES, JEANNE ADDED & MARCEL BALLOT」

ピーター・ブレグヴァッド(Slapp Happy)、元Henry CowのJohn Greaves、Chris Cuttlerなどは、少々小難しい音楽をやるような印象を持たれていますが、実際にはブレグヴァッドの曲などは非常にPOPで親しみやすいものですし、ジョン・グリーヴスも「Fry

Me to The Moon」などのスタンダードをカヴァーしたアルバムを出すなど、ポピュラー・ミュージックとの接点を大切にしているアーティストです。決して彼らとカントリー・ガールズが距離を隔てた存在だとは思わないんですがね。

↑ Click 「Andy Partridge and Peter Blegvad Beetle」

![]()

2015年 7月 20日

COUNTRY GIRLS 「ためらいサマータイム」 衝撃的な楽曲美!

←Click

←Click

ヤバイ。 前にエディット・バージョンで聴いて割と平凡だなと思った(Baby It’s You)「ためらいサマータイム」が、Fullで聴いたらとてつもない名曲だった!

なぜか自分の中ではXTCの「Glass」がフラッシュ・バックしつつ、これ確信犯的「恋するフォーチュン・クッキー」に対するブリティッシュ・ポップスからの回答?

”「恋チュン」の二番煎じ”的な阿保なコメント出現が予想されるのがちょっと不安ですが、曲の前衛性(スラップ・ハッピー、The Lodgeの前衛POP性)も含めて、こちらの方がはるかに上。(あまりこういう比較の仕方で言いたくないけど、容易に感想として大したことないというような意見が出てくるのが予想されるため、あえて言っておきたい)