![]()

![]()

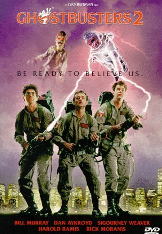

2014年 9月 15日

女性アイドル・ソング ベスト100

レコード・コレクターズ 9月号」で「日本の女性アイドル・ソング・ベスト100 1970-1979」という特集が載っていて、自分もやってみようかと選んでみたのですが、出来るだけ選ぶのは一人1曲にしようという縛りでかんがえてみたんですけど、この企画、なにしろアンケート回答者が一人30曲選んでいて、さすがに70年代だけで30人(orグループ)選ぶのは自分にもきつかった(80年代なら逆に30では足りなくなるでしょうが)ので、一部は複数曲選びました。 実際、この雑誌の企画でも回答で一人1曲を選びきった人いなかったし。

で、結果は以下のようになりました。私の選んだベスト30。「レコード・コレクターズ」誌の結果は実際雑誌を見るか、NETで探すかしてみてください。ちなみに1位は太田裕美の「木綿のハンカチーフ」、2位が南沙織「17歳」、3位が麻丘めぐみ「私の彼は左きき」でした。雑誌での選者が大体私より数年年上の人が多かったからだと思いますが、若干アイドルという認識にズレがあったように思います。

「私の選んだ 女性アイドル・ソング ベスト30 1970-1979」

私は70年で6歳でしたから、70年代の歌手はたいてい知っていますが、この年齢だと、天地真理はアイドルだと思っても太田裕美はアイドルという印象は受けなかったんじゃないかな?と思います。私は太田裕美をアイドルと感じたことはありませんでした。「木綿のハンカチーフ」が1位というのはちょっと違和感があります。歌謡曲(フォークやニューミュージックも含め)という括りであれば上位も納得ですし、自分も選ぶでしょうが。

そういう年齢によってのズレは生じるでしょうねぇ。アイドルという括りだと。麻丘めぐみとか、小林麻美とか南 沙織も子供よりはもう少し年齢が上の人にとってアイドルど真ん中だったんじゃないかという気がします。当然人によっていろいろだし、麻丘めぐみがアイドルという認識は全然おかしくないのですが。

逆に私の場合も、牧 美智子さんとか入れてて、とうてい認識云々と言える立場にないわけですが、ま、結局個人の自由ということです。むしろ、70年代を知る人間としての認識がアイドル1位「木綿のハンカチーフ」というのは、自分にとっては新鮮な驚きで面白いと思いました。

自分の選んだ曲については書き始めたらとりとめもなく長文になりそうですからやめておきます。頑張って一人1曲をめざしましたが、そうもいかなくなったので榊原郁恵さん、キャンディーズ、山口百恵さんは複数曲選びました。それから正直に言えば、手塚さとみは自分にとってアイドルでしたが、歌はそんなに聴いてたわけじゃありません。アイドルとして入れたかったので強引にねじ込みました。ピンポンパンのお姉さんが入っているのは最後の最後に誰を入れようか迷った末の結果でしたが、酒井ゆきえさんもちょっと込みで選んでます。年齢的には、熱心に見ていたのは石毛さんの頃だと思う。

![]()

2014年 9月 14日

ハピネス

このところ聴いているのは、10cc「都市探検(Windows in the Jungle)」(1983)、レスリー・ゴアのファースト・アルバム初CD化「アイル・クライ・イフ・アイ・ウォント・トゥ」(1963)、キャバレー・ヴォルテール「The

Voice of America」(1980)、ジェニー・ルイス「Voyager」(2014)。

ジェニー・ルイス、ちょっと歌い方がクリッシ-・ハインドに似てきたような気がします。アメリカン・ポップスの良質な俗っぽい部分(歌謡曲的な部分。アメリカで歌謡曲的な部分というのはありそうで案外珍しいタイプで、本来アメリカ人であるクリッシ-・ハインドは実はその非常に珍しいタイプの才人)を今に引き継いでいるという意味では希少な人。そういうところで私はジェニー・ルイスを信頼しています。10ccはずっとこのCDを買おうと思っていたのです。ようやく希望をかなえたというところで。「アイム・ノット・イン・ラブ」はもう知っていましたが、リアル・タイムでちゃんと聴いた初めてのアルバムはこの「都市探検」でしたし、これは良いアルバムだと思ってました。久々に聴いたけど、やっぱり良いな。ちょっと大袈裟なアレンジが大味なだけに映るか、クスクスっと笑えるようなポップさに繋がっているか、10ccにはそういうところにちょっとしたクレイジーさが潜んでる。10ccは笑えるよね。

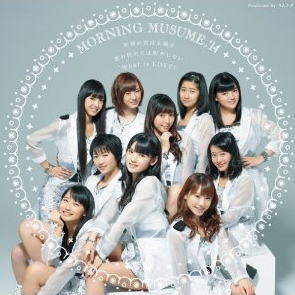

Berryz工房デビュー10周年記念

スッペシャルコンサート2014 Thank you ベリキュー!in 日本武道館

9月11日の武道館公演では、鉄板な曲は押さえながらも、相変わらず何をやるかわからないというぐらい選曲の範囲が幅広くて、このグループは本当に1週間ぐらいは毎日曲を入れ替えて全部違うプログラムで演れますね。これはけっこう凄いことだと思う。

実際、2日後には直ぐ神奈川で野外でミニコンサートをやり、まるで違うプログラムで歌ってました。

武道館での「ハレーション・サマー」はサプライズだったでしょうし、「付き合ってるのに片思い」も最近では定番曲ではないでしょう。「すっちゃかめっちゃか~」と「世の中薔薇色」は日替わりで入れ替えできるタイプのナンバーで、武道館と神奈川で片方ずつを歌っています。武道館での「ああ、夜が明ける」、「ジンギスカン」、「ライバル」なども演る日、演らない日が読めないナンバーですよね。ゲストのモーニング娘。‘14がカバーした「MADAYADE」というのもBerryzのLIVEならではの意表を突く選曲で、BerryzのLIVEだから、モーニング娘。’14にもある意味ちょっと破目をはずした演出が可能になっている気がします。やっぱり鞘師里保ちゃんが梨沙子のように逆さコマネチをバシッと決めたんではないでしょうか?

↑ Click 「恋の呪縛」(2004年 5thシングル)

ヲタ芸とともに完成したBerryzの最重要曲のひとつ。

厚木ではミニ・ライブながら、武道館では歌わなかった「シャイニング・パワー」、「恋の呪縛」、「ハピネス~幸福歓迎!~」と、ファンからすればかなり贅沢感のある曲に入れ替えて、さらに武道館でも歌った「付き合ってるのに片思い」、そして「すっちゃかめっちゃか~」。このグループのLIVEは、たぶん何度通っても絶対飽きることなど無いと思います。

まあ、一度も生で見たことない自分が、ひたすら想像をたくましくしてるだけ、ではありますが。

「恋の呪縛」を武道館で演らずに、厚木の青年団祭りで演るっていう発想が野性味あふれてるな!と。小粋な人たちですね。関東人って感じがします。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(83) 「ああ、夜が明ける」(2011年 27thシングル)

Berryzの中でもかなり昭和歌謡色の濃い曲で、若いリスナーには古臭く聴こえたかも。アレンジはそうでもないんですが、メロディがどうも。モーニング娘。のプラチナ期にあった幾つかの曲よりさらに昭和に潜った感じが、逆に今となってはバリエーションとして新鮮で面白い。大人っぽい曲調とはいっても見事にJ-POPは避け、THE歌謡曲に仕上がってるところにハロプロの矜持がある。

← Click

← Click

(84) 「本気 ボンバー」(2010年 23thシングル)

まだ夏の曲がありました。安定人気の鉄板曲「本気ボンバー!!」。Berryz工房は変格よりもストレートな曲の方が圧倒的に強い。ストレートな曲はたいてい誰でも良い線まで持っていける安定感がありますが、それをさらに1段階上に上げるのは難しいと思います。Berryzはその1段階上げる技術を持ったグループ。

← Click

← Click

(85) 「付き合ってるのに片思い」(2007年 15thシングル)

名曲なのですが、あまりに綺麗に完璧な完成度で出来上がっているので、するすると滑らかに耳をすり抜けてしまう感じもあり、繰り返し聴いているうちに印象がかえって薄くなる気もしていたのですが、ちゃんと聴けば、これはやっぱり満点の楽曲、というかTHEベリーズ工房な、まさに代表曲ですね。

不満を挙げるとすれば、これはさすがにうま過ぎる。もはや天上の音楽に近い。

← Click

← Click

(86) 「ハピネス ~幸福歓迎!~」(2004年 410thシングル)

傑作! 掛け値なしのこれは凄い曲だと思ってます。この初期の傑作をつい昨日もLIVEでやったというのが信じられない。楽曲的にハネまくっていて、当時の年齢だからこそのハジケた状態で歌えた特殊な曲なので、これを全員二十歳(はたち)を超えたメンバーで歌うのは難しいと思うのですが、Berryz工房ならやれる、という気もします。 個人的にはBerryzのラスト・コンサート、最後の最後の曲は「Bye

Bye またね」ではなく、この「ハピネス ~幸福歓迎!~」でフィナーレを迎えて欲しいとか想像したりしてます。

![]()

2014年 9月 6日

ベリキュー

私は本当にBerryz工房の「Because Happiness」という曲が大好きなのですが、この曲にさらに℃-uteの「幸せの途中」が合体して「超HAPPY

SONG」になる瞬間というのは格別のものがあります。

7月にフランスで行われた「JAPAN

EXPO」にBerryzと℃-uteが揃って招待され、パリのステージでまさにこの合体の過程が実現されている映像を見つけ、感動しました。FULLではなく途中切れだったのは残念でしたが、Berryz工房が「Because

Happiness」を歌い、舞台を捌けると同時に℃-uteが現れて「幸せの途中」を歌い終わると、その直後再び「Becausee Happiness」のイントロが流れBerryzが合流し、つまりはそれが「超HAPPY

SONG」へとなだれ込む瞬間で、観客のボルテージの上がり具合とともに私も鳥肌が立ちそうなぐらいでした。

↑ Click 2014年7月 JAPAN EXPO in Paris

Berryz工房 「Because Happiness」→℃-ute 「幸せの途中」→ベリキュー合体曲「超HAPPY SONG」の流れ

勿論、Berryz工房と℃-uteは夫々音楽的ま特徴も異なる(両者ともつんく♂が作曲しているわけではありますが)別々のグループですが、元がハロプロキッズでひとつのユニットだった出自もあり、この二つのグループはやはり特別の絆で結ばれているのを強く感じます。それこそ両者は相手の楽曲のことも好きで良く知ってますし、相手のグループの特質というのも十分に理解している上で、今までも何度も合同LIVEやコラボを行っており、時には本当に三つ目のグループ「ベリキュー」として、完璧にひとつとなることが出来るのです。

← Click

← Click

Berryz工房×℃-ute 「超HAPPY SONG」 (2012年 シングル)

それにしても夫々が相手の曲を歌う時の理解力の深さは異常。相手の曲に自分たちを合わせるというレベルじゃないんですよね。知り尽くしている感があります。それでいて、各自の特色を明確に盛り込んできます。この二つのグループならば突然の我儘もすぐさまカバーしてサポートしてしまう。℃-uteのソリッドさ、しなる様なバネ性と鋭利さが同居している特色に対し、Berryz工房はふところの深さと包容力のある優しさで、夫々の特色を消さないように「いい按配」を見つけます。曲の旨味が明らかに増すのを感じます。

← Click

← Click

ベリキュー (℃-uteナンバー「いざ進め!Steady go!」2011年アルバム曲)

ちょっとベリキューのアッパー・ナンバーを3連打で。℃-uteの持ち歌である「いざ進め! Steady go」は、非常にブリティッシュっぽい、バズコックスのようなメロディがどこかですこんと抜け落ちるような縦ノリなパンキッシュナンバーを彷彿させるナンバーであり、ヘタなロックバンドよりはるかにパンク・メロな曲(そう、℃-uteってけっこうパンク・メロディの骨格を持ったグループだと思います)なのですが、これにBerryzが加わると丸みがついて極上のブリティッシュ・POPに変わってしまうという。

← Click

← Click

ベリキュー (℃-uteナンバー「青春ソング」2009年アルバム曲)

「青春ソング」も℃-uteの曲で、こちらはアメリカのメロコアと日本のフォークとパンクの合体みたいなスタイルが混ぜ合わさった、90年代以降の日本のバンドサウンドによくあるタイプの曲かもしれませんが、実は℃-uteはそれをかなりオルタナティヴな断絶感を出してパンキッシュに歌えるグループで、これに関しては圧倒的に℃-ute単独で歌った場合の方が鋭利さが違うのですが、例えば熊井ちゃんが歌うと雰囲気が一変するようなところが愛嬌があって良いのですが、このナンバーは℃-uteの圧勝。

← Click

← Click

ベリキュー (Berryz工房ナンバー (81) 「一丁目ロック!」 2011年 7thアルバム収録曲)

続いて今度はBerryzの持ち歌である「一丁目ロック」。こちらはパンク的な色合いは少なく、王道的ブリティッシュ・POPロック調なのですが、これも℃-uteが入ることによって鋭さが増しています。

前半のBerryz版から後半の℃-ute版に移ったときの曲の変わりようが凄いことになってます。

しかし、どちらも「一丁目ロック」の解釈としては正しい!としか言いようがない。

ベリキューの「一丁目ロック」は最強の組み合わせだと思いますね。

← Click

← Click

ベリキュー (Berryz工房バージョン (82) 「青春劇場」 2012年 8thアルバム収録曲)

最後は、Berryz、℃-uteが各々のアルバムで歌っているスロー・ナンバー「青春劇場」を。

ベリキューの一体感が結実しているナンバーでもあります。12人でこのバランスは素晴らしいと思う。

![]()

2014年 8月 30日

私はSFマガジンのこういう感覚 支持します

デザインはちょっと「ダ・ヴィンチ」風かもしれませんが。ディックで攻めるという姿勢に賛同したい。

![]()

2014年 8月 29日

自衛戦争という詭弁に騙されたなどと、国民はもはやしらばっくれることなど出来ない

笠井 潔、白井 聡 対談による『日本劣化論』を読んだのですが、読めば読むほど冷戦状態が激化していく世界の情勢がいかに下らない仕組みで出来上がっているかとの思いに暗澹たる気分になってくるのですが、この本の趣旨ではおそらくドイツは一度完全に反省したことによって世界大戦までの総括が、どの程度かははっきり説明できないまでも、少なくとも幾らか出来ているが、日本は出来ていないのが大きな問題だと言っているように思います。何となく「ドイツは大人だが、日本は幼児」と言いたがっているように見受けられ、それによって見本がアメリカや中国などに対し、間違った選択を繰り返していると考えているのがこの本の根底にあると思いました。

「戦争に勝った国=正しかった国。戦争に負けた国=間違っていた国=犯罪者」というのが、世界大戦時の世界の認識であり、「日本は間違っていなかった」と言いたがっている現在の日本は世界の認識から大きく乖離していると。

日本の劣化ぶりを現在の安部政権の行動や態度からあげつらうのは、まあそれでもいいのですが、確かに日本の劣化論というのであれば、安部政権の幼児的ふるまいが、政治が勝手にやっていることではなく、日本全体の総意であると、もっと強調すべきではないでしょうか?

日本人全体がこのように考えているのであると。

実際、二人もそう言いたいと思って書いているのでしょうが、結局安部政権の批判とかネット右翼だの左翼など名指しで書くことで批判の対象が国民全員ではなく、一部に向けてのものであるかのように、対象がぼんやりとしてしまっています。しかも、本来の対象である国民全員に対し、「反知性主義」なる尤もらしいネーミングをしてしまうことで、それなりの思想として立派に立ち上がっているみたいな体(てい)で、“愚かしさ”に格好がついちゃってる。

淡々とやるべきことを各々がするしかないとは思いますが、私は二人が話している中で、下のようなところは、強調しておいていいんじゃないかなと思います

「戦後民主主義の権威ある守り手は、天皇とアメリカン・リベラリズムしかないという何とも厳しい現状です。」(白井)

「右翼イデオロギーは、「お前は国を愛してないのか!」とか言えばOKなんだから簡単です。その簡単化が極限まで進んでしまったのが、今のネトウヨでしょう。ここまでくると、もうこれと一緒にされちゃたまらないということで、最近では桜井よしこまでもがネトウヨを批判しているのですが、何をいまさらという感じは否めません。」(白井)

「終戦直後に伊丹万作さんが、非常に鋭いことを言っていますよね。「さて、多くの人が、今度の戦争でだまされたという。みながみな口を揃えてだまされていたという。私の知っている範囲ではおれがだましたのだといった人間はまだ一人もいない。ここらあたりから、もうぼつぼつわからなくなってくる。多くの人はだましたものとだまされたものとの区別は、はっきりしていると思っているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。たとえば、民間のものは軍や官にだまされたと思っているが、軍や官の中へはいればみな上のほうをさして、上からだまされたというだろう。上のほうへ行けば、さらにもっと上のほうからだまされたというにきまっている。すると、最後にはたった一人か二人の人間が残る勘定になるが、いくら何でも、わずか一人や二人の智慧で一億の人間がだませるわけのものではない」(白井)

「『堕落論』の坂口安吾も、それと同じような批判をしています。」(笠井)

「最近の動きでいえば、反レイシズム運動のリーダーの野間易通さんの言動は、こうした左翼の限界を突き破りました。彼は自分たちの行動は自分たちのためにやっているのであって、マイノリティ集団のためではないとはっきり言いました。わたしはこれに強く共感します。」(白井)

(野間易通氏が音楽ライター以外にこういう活動も行っているのだとは知りませんでした)

それにしても、日本が劣化したその理由となる現象として、例によって80年代批判が出てきたことに関しては「またかよ」の思いもあり、両者に失望しました。全く納得できません。

「さきほども少し触れましたが、日本型教養主義に止めを刺した80年代の輸入ポストモダニズムですが、これも奇妙なものでした。 ~

体系的な知の構築物の重圧で背骨をへし折られかけた人間の悲鳴が、喩えていえばポストモダニズムです。そんなものがそもそも存在しない日本に言葉面だけポストモダニズムを輸入すれば、西洋的なゴシック建築とは違う迷路みたいな旅館建築こそリゾームだ、ヨーロッパ近代を超えるポストモダンの尖端だといった、下らない自画自賛にしかなりません。

こうした幼児的な自己肯定は、日本経済の成功による自賛気分とも絶妙にフィットして、80年代に大流行しました。いまから思えば、愚者の楽園としかいえませんが。」(笠井)

ここでは微妙にポストモダン自体が問題なのではなく、日本がポストモダンを理解せぬまま輸入してでたらめな解釈をした、という風にやんわりと日本だけを責める方向へ話をずらしていますが、しかし、あれが日本だけが抱えた特有の現象だとは思えません。世界中にひとつの動きがあったと思いますし、日本だけ解釈を間違ったとは思えない。

「愚者の楽園」と笠井氏は書きましたが、実際それを「楽園」とは解釈したわけです。私はその「愚かな楽園」というところにもう少しこだわってみたいと思います。その楽園はどこが間違っているのか?どこが愚かだったのか?本当に間違っていたのか?本当に愚かだったのか。

因みに笠井潔氏は1980年に32歳。白井聡氏は3歳でした。

笠井 潔、白井 聡 『日本劣化論』 (ちくま新書)

笠井 潔、白井 聡 『日本劣化論』 (ちくま新書)

![]()

2014年 8月 24日

どうしても繰り返しになってしまうのだがBerryz工房の曲は全部名曲

今週聴いていたのは、高橋幸宏&METAFIVE 「TECHNO RECITAL」(2014)、Buono! 「SHERBET」 (2012)、Constantin Veis

(ex Fantastic Something) 「presents The Glamorous Life Savers "Resurrected

Elsewhere"」(2014)、BLAKE BABIES 「INNOCENCE AND EXPERIENCE」(1993)。

ブレイク・ベイビーズはかなり久々に聴きましたが、当時はもう一つだなと思っていたのに、これはけっこう良かった。というか最近アメリカから出ていないこの音を期待して聴いてみたら思ったとおりの音が出てきたという感じ。ハードさは強めではないですが、エッジがささくれだった音はがんがん出ていた。アメリカならばこういう音を出すバンドが聴きたいと思う。

↑ Click (76) 「愛のスキスキ指数 上昇中」(2007年 4thアルバム収録曲)

Berryz工房

「愛のスキスキ指数 上昇中」

このテンポでこれだけ聴かせられるグループいないですよ。日本のグループには今までにも居なかったと思います。この曲も超絶に名曲なのですが、コンパクトにまとまりながらもメロディがどんどん展開的思わぬ方向煮に飛んでいき、着地点は最初の地点から大きく外れるという、筒美京平ばりの飛躍をしながら完成度を保つ離れ業が出来ている楽曲です。途中で清水佐紀ちゃんの「脳に 脳に ひびく」とアクセント的に入る声がBerryz工房ならではの「武器」であり、歌詞が「音」として音楽的に効いているのはつんく♂の天才的なところではないでしょうか。

普通、「脳に」という言葉を歌詞として印象的な部分に置くということはしないですから。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(77) 「ジリリ キテル」(2006年 10thシングル)

夏の歌がまだありますので今のうちに出しておきましょう。

昭和歌謡の“粋”が集結したようなナンバーです。こういう曲は日本が何十年もかけて作り上げてきたようなもので、他国の追従を許さぬ、という気がします。これが日本のオリジナル。

← Click

← Click

(78) 「Shy boy」(2012年 8thアルバム収録曲)

今日ちょっとNETで調べたら、キャンディーズもメンバーが23-22歳で解散していたのを知りました。

活動期間はおよそ6年ほど。キャンディーズは後半怒涛のように駆け抜けることになりましたが、Berryz工房はもっと緩やかにいけるという感触は十分にあるとは思います。

← Click

← Click

(79) 「単純すぎなの私・・・」(2011年 Berryz工房×℃-uteシングル「甘酸っぱい春にサクラサク」収録曲)

ネオアコの傑作。(あ、ネオアコって全部エレポップや打ち込みでもネオアコであることがあります。)

生であるかどうかではなくて、キーボードがネオアコって場合もありますから。

スタイル・カウンシルを馬鹿にする人がいますが、この曲の成立を導いたのはスタイル・カウンシルです。それ以前にこの感じを作っていた音楽はありませんでした。だってモッズとパンクとスウィングとヨーロッパ映画音楽を完全に結合してしまった最初のバンドはスタイル・カウンシルしかあり得ない。で、そのラジカルさこそがネオアコの精神だったんですから。

しかし、企画ものシングルのオマケ曲でこのクオリティってどういうこと?

← Click

← Click

(80) 「BE」(2008年 5thアルバム収録曲)

よく偶然集まったな?と思わずにいられない7人の声の奇跡。ハロプロの最高傑作というしかないグループ。「蝉」の頃からも全く変わらないイノセンスを感じます。円熟していきながらもこのイノセンスが減じることなく存在するってこの実験的グループにしか出来なかったことかもしれません。

![]()

2014年 8月 23日

UNIT

↑ Click モベキマス 「ブスにならない哲学」(2011年) 作詞・作曲:つんく

(モベキマスは、モーニング娘。、Berryz工房、℃-ute、真野恵里菜、スマイレージの合体ユニット)

モーニング娘。

10期がまだPV参加していない時期の作品。単なる企画ものだと思っているとハロプロはそういうところでやりたい放題のことをしている場合があるので要注意であるのがよくわかりました。

良曲がゴロゴロゴロゴロこれでもかと出てくるので、これが全部埋もれたのか!と思うと絶句です。

この「ブスにならない哲学」も今年になるまで存在を全く知りませんでした。

この曲で新垣里沙と並んで歌ってる凄い声の持ち主の子がいて、びっくりしたのですが(今更ですが)それがうわさのゆうかりん(前田憂佳)だとわかったものの、もはや居ない(このPV後2、3ケ月ほどでスマイレージを卒業・引退)という。

↑ Click ZYX 「白いTOKYO」(2003年)

(ZYXは矢口真里とBerryz工房結成前の清水佐紀、嗣永桃子、のち℃-uteの矢島舞美、梅田えりか、村上 愛、6人のユニット)

そしてZYX。モベキマスとの間に8年の隔たりが...。矢口以外は小学生という。

ZYXはシングルが2枚ありますが、この「白いTOKYO」の名曲レベルも驚愕ながら、もう1枚の「行くZYX! FRY HIGH」というデビュー曲も全く異なるタイプで名曲。

(LIVEでの矢口の煽りのすごさがハロプロを牽引した部分てでかいネ。)

↑ Click あぁ! 「FIRST KISS 」(2003年)

(あぁ!は田中れいなとBerryz工房結成前の夏焼 雅、のち℃-uteの鈴木愛理、3人のユニット)

さらにあぁ!。こちらは当時13歳、11歳、9歳。シングル1枚出しただけのユニットですが、このまま本格的にデビューしてしまった方が良かったんじゃないかと思うほどのインパクトです。鈴木愛理の衝撃も℃-ute、Buonoまで待たなければならなかったというのはいかにも惜しいですし、何より田中れいなは本当にもったいない! ハロプロの看板としてモーニング娘。を最優先した事務所の考え方はわかりますが、高橋 愛と田中れいなをひとつのグループに抱え込む必要はなかった(しかも藤本美貴まで入れて結局3人を使いこなせなかったという)と思いますね。まあ、常に正しい判断をしろと言われても難しいでしょうが。

あぁ!はもう正解を出していたと思います。この3人でBEST布陣だったんじゃないでしょうか?

Berryz工房のメンバーが関連したユニットでは他にもHIGH-KING(高橋 愛、田中れいな、清水佐紀、矢島舞美、前田憂佳)、ガーディアンズ4(光井愛佳、熊井友理奈、菅谷梨沙子、中島早貴)、GREEN

FIELDS(光井愛佳、清水佐紀、宮崎由加)などいろいろありますが、中ではガーディアンズ4があまりハロプロらしくないカラーの曲をやっていて、4枚シングルを出しており、どれもハロプロを意識するからか妙に新鮮なんですけど、私は特に「School Days」が好きです。

← Click

← Click

ガーディアンズ4 「School Days」 (2009)

あとBuono!は自分が初めて聴いたのは「Take It Easy!」、2009年 8枚目のシングルで、デビューから既に2年たっていました。当時はほぼメロン記念日しか聴いてませんでしたのでそんな程度でしたね。

← Click

← Click

Buono! 「Take It Easy!」 (2009) 作詞:三浦徳子 作曲:つんく

ネオアコのアレンジに音響派ギターが入っていて「おぉっ」と思い、当時よく聴きました。ただ作り込みがきっちりしていて生っぽさに欠けるというのは仕方ないかというのはありましたが、最近はLIVEでカラオケをバックにしていても生々しさが出せる時代に来てたりするんで、Buono!もその流れを生かしてずっと活動を続けていれば、今頃はもうRockフェスの常連になっていたかもしれませんね。

https://www.youtube.com/watch?v=AFkc3WeL6kU

![]()

2014年 8月 23日

想い出づくり

22日、ラジオ番組「ヒャダインの“ガルポプ!”」枠拡大1時間50分、聴きました。

コメンタリー・ゲストにBase Ball Bearの小出“小出スロー”祐介、「アイドル三十六房」の音楽ライター 南波一海、両氏を迎えて、2014年上半期のアイドル楽曲を振り返るというプログラム。

目玉は当然、8月2日に来春以降の活動無期限停止を発表したBerryz工房の夏焼 雅、菅谷梨沙子の二人のゲスト出演コーナーです。

先日、ダイノジの「School Nine」でベリヲタの春日太一、嶺脇育夫氏らがオロオロ、倒れそうなめげっぷりで情けないかぎりだったのに対し、当人であるBerryzのお二人は実にさばさばしたもので、ヒャダインが「二人がワクワクしている」様子すらうかがわせている気配を掴み取ったのを放送してくれ、まずは安心させてくれました。ももちをいじる話を聞いただけで、いやあさすがだなと。最近地味に想い出づくりをメンバーでしてる(花火するとか)という話が「Berryz工房すぎて」もう、最高でした。

今年の初めだったか、2013年を振り返るという形で同じ3人でいろんなアイドルを紹介していたのも聞いてましたが、今回も地下アイドルやご当地アイドル、人気TOPアイドルまでたくさんの曲を聴くことができました。

Especia(エスペシア)の曲を聴いたときはその溢れかえるような80年代的オケのほとばしりに息をのんだりもしましたが、私はやっぱり乃木坂46が一番大切なグループだというふうに感じました。

楽曲的には7枚目の「バレッタ」から、やや難しいところへ来ていると感じますし、新曲の「夏のFree&Easy」なんかも、曲としてはどうか?と感じる部分もあるのですが、やはりこのグループは声が違う!

ヒャダインも憂いのある声という表現をしていて、やっぱり乃木坂においては、声について言いたくなるよね、と思いました。あれは誰の声が核になってるんでしょうねぇ?

南波氏の紹介するアイドルはどれもいろいろな特色を持っているのですが、前回のベルリン少女ハートの時にも感じましたけど、本当の意味でのオリジナリティとはちょっと違う気がします。まあ面白いのですが、そういうのはどのJポップやJ-Rockも特色出して頑張っているようなことで、ただちょっとかけがえのないものとは違うんですよね。

アイドルネッサンスの「17才」とチームしゃちほこはいいなと思いました。それと私はやっぱりNegiccoってもうひとつピンと来ないなと感じました(近作ではオリジナル・ラヴの田島貴男が作曲)。なんとなくニューミュージックっぽい匂いがする。

今日の番組では全く名前があがってきませんでしたが、私がちょっと気に入っているのは、Rev. from DVLです。元々は福岡で長くやってるグループらしいですけど、全国区デビューとなった「LOVE -arigatou-」とか「Do

my best!!」とか悪くないと思います。非常にちゃんとしている(押さえるところが押さえられている)し、意外と無用に手堅くもない。ちょっとしたメロ間のブレイクが入ってますし。「ちょっと狂ってる」というのはこういうのの方だと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=J8D2PoHCT9k

![]()

2014年 8月 20日

School nine

19日、ラジオ番組「ダイノジのスクール・ナイン」ではパーソナリティ:ダイノジが、『Berryz工房活動停止で改めて考えるアイドルの引退・解散』と題し、ゲストに時代劇研究家:春日太一、タワーレコード社長:嶺脇育夫の二人のベリヲタと、メロン記念日ヲタの構成作家:相沢直、3氏を招いて話を聞き、今回のBerryz工房の活動停止発表について、予想通りの熱く、泣ける語らいとなりました。

出演者の誰もが予想もしなかった活動停止発表だったようですが、特にここに集まったメンバーはBerryz工房を高く評価している面々だけに、Berryzがアイドルの活動期間の壁を打ち破る存在として期待とともに既に信頼を寄せていた10周年のさなかの驚天動地の事態となったようです。

内部事情を知る者がいないので、全ては憶測に過ぎないわけですが、やはりいろいろな事情が重なっていると考えられます。アップフロントの内部事情(研修生がデビューできない頭打ちの状態で多数くすぶっている現状)も先輩であるBerryzには考えなければならない部分もあるでしょうし、本人たちが年齢的に判断を迫られる時期に来ていたこともあるでしょうし、10周年での達成感とともに次の展望への期待感が本人たちの中にあまり見えてこなかったかもしれない可能性もありそうです。また正直10年(キッズ入りから12年)がそれなりに辛かった部分もあったのではないかという気もします。まあいつまで考えてもそれらは単なる想像に留まるわけですが。

出演者の面々が、Berryzなら松田聖子のように「50歳になってもアイドルでいられる存在」となることが可能だったんではないか?と考えていたことが打ち明けられ、自分もそれが可能だと考えていたことに、このラジオを聴いていて気づきました。

しかし、それにはやっぱり「人気」という後ろ盾が、本人たちにとって「必要」だったんではないかという気がします。

今年に入って、メンバーでカラオケに珍しく行って、「Berryz工房のヒット・メドレー」というタイトルが選曲できるようになっているのを見つけて、「うちらにヒットなんてあったっけ?」と言って笑ったというエピソードをメンバーの誰かがラジオで話していたのを思い出しました。

残念ながら、メンバーには自分たちがやってきたことに対して自信というものを持つだけの「周囲の評価」が与えられていなかった、または届いていなかったのではないかと思います。

メロン記念日とBerryz工房。この二つのグループには幾つか共通する部分もあり、相沢直氏がメロンの解散を受け入れた経緯と、番組の最後になって「メロン記念日が解散した時に悲しいし悔しかったけど、それ以上のものをメロンからもらっている。BerryzファンもBerryz工房から10年間でもらっているんだと。だから解散することに耐えられるだけのうれしさとか喜びをメロン記念日やBerryzからもらってるから、ベリヲタもガンバレって感じですよ」と語ったのが沁みました。

https://www.youtube.com/watch?v=26A6mp6cfaI

番組で流した曲は

「ありがとう!おともだち。」

「図書室待機」

「Loving you Too Much」

という見事な選曲。

![]()

2014年 8月 16日

Seven の法則

![]()

2014年 8月 15日

自分の中で急浮上 「青春バスガイド」 マイクに生まれ変わりたい

℃-uteの「KISS ME 愛してる」を歌うBerryz。勿論これは℃-uteの代表曲のひとつで、本家の歌唱も圧倒的ですが、Berryz工房が歌うと、またちょっと、というかだいぶ違う。

℃-uteの良さを十分知っていると自分は言えないので、比較するような真似は絶対出来ませんが、そして自分がBerryzを最早冷静に判断することが出来なくなっていると指摘されれば反論するのが難しくなってきているのも自覚しつつありながら、それでもBerryzのこの本格的な歌謡曲感は一種、鬼気迫るものがあるとすら表現せずにはいられません。これは本物であると。

↑ Click ℃-uteの 「KISS ME 愛してる」をBerryzがカヴァー。

なお、℃-uteのバージョンも素晴らしいので、興味のある方はこちらも..

http://www.youtube.com/watch?v=jKKYnFyODwI

Berryzがカヴァーした曲では、他にモーニング娘。の「シャボン玉」もハロコンのコンサートでやっているらしい(音源はYouTubeにUPされています)ですが、DVDにはおさめられておらず、UPされている音源のソースはもとがわからず、録音状態ももうひとつですので、いつか何かのボーナス・トラックでも何でもいいので、正式に発表して欲しいなと思います。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

今回はBerryzの曲の中で、個人的にダンスの振り付けが好きなナンバーを幾つか。

振り付けで一番好きなのは「抱きしめて抱きしめて」ですが、これは既に最高の映像をUPしてありますのでそれ以外から。

← Click

← Click

(73) 「MADAYADE」(2008年 18thシングル)

まずは振り付けの中に「コマネチ」が入るこの曲を。Berryzのメンバーは、ハロプロ・キッズが小学校に通いながら活動できるようにという条件から全員関東圏内出身なのですが、つんく♂が関西人なので、関西弁の歌なども回ってくるものの、さすがに歌う本人たちは関西人のノリはあまり出せてないですね。

この曲の振り付けのハイライトはやはり「びよ~ん」でしょうが、私は菅谷梨沙子嬢の頭の上でやる「逆さコマネチ」が好きです。モーニング娘。の曲で鞘師里保ちゃんもやってましたね。

← Click

← Click

(74) 「胸騒ぎスカーレット」(2006年 12thシングル)

続いてはBerryz工房の根強い人気曲のひとつ。この曲はやはりこの衣装で見たい!というのがあります。

間奏部分でコザック風に足を上げるダンスがあるのが見所。MVではももちが雅ちゃんの頭をつかんで強引に顔を仰がせようとするなんて仕草も入り込みます。ちょっとしたユーモアを忘れないベリーズ・スピリッツ。

この曲なんかも本来ならばそれ相応に大ヒットしていなければおかしい楽曲ですが、残念ながらBerryzの多くの曲が埋もれたままとなってしまいました。まあ時代の要求みたいなものがありますので、そういう意味では時代に即してはいなかったといわれれば、そうなのかもしれません。

ラストの「そっと近づきたい」で雅ちゃんが声を裏返させるところは、是非その透明感を味わっていただきたい。絶品!

← Click

← Click

(75) 「青春バスガイド」(2009年 20thシングル)

この曲は通常のMVバージョンもBerryzらしいノリで楽しいのですが、Dance Shotバージョンのコスチュームも最高なので両方見て欲しいですね。片や男子生徒側で詰襟学生服コスチューム、片やバスガイド側コスチュームという、確実にやってくれますよねアップフロント。

途中に入るギターソロのビートルズ感の凄まじさといったらないですね。もうムチャクチャ格好イイ! こんなにイギリスくっさいギターを聴けて幸せ。日本のRockでここまでビートルズなギターは聴いたことがないです。初期から「レヴォリューション」「イッツ・オール・トゥー・マッチ」まで内包していくギターとコーラスワークの絡みです。

この曲、なにげに驚きのサウンド。ファンの間で妙に人気があるのはバスガイド・ネタだからなのか、このサウンドがあるからなのか...。最近自分の中で急浮上の曲です。

あ、ダンスのことに触れてないな。 いやもうこのDance

Shotバージョンの全体の完成度が好き過ぎて..

![]()

2014年 8月 14日

夏の夜は

このところはBerryz工房とバッファロー・ドーターの新譜とブラディ・バンチとワイヤーを並行して聴くような日々です。とっちらかってますが、まあ今までもたいていそんな聴き方をしてきてます。

バッファロー・ドーター 「Kon-jak tion (コニャクション)」 (2014)

バッファロー・ドーターは、坂本慎太郎やカヒミ・カリィが参加していて、クラウト・ロック風やフレンチ・ポップ風な空気もまとわせつつ、全体としては強く感じるサイケ感覚が、ステレオ・ラブを経由して遡り、初期ピンク・フロイドのオモチャ箱にPOPが詰まっているような賑やかさが自分には感じられて面白いと思いました。これをレイド・バックと言ってしまっていいのかどうかわかりませんが..

相変わらずハロプロ関係にはまり込んでいて、はまるとついつい掘り下げてしまう癖があるので、いろいろ調べて、余計なことが頭に入り過ぎちゃってマズイなぁとか思いつつ、南波一海、嶺脇育夫の「アイドル三十六房」なんて、5時間もハロプロについて語ってる番組を、しかも2回もやってるのを両方見ちゃいましたし(小出スローなんてものに出会ってしまったりする)、そのまま勢いで買ってしまいました『ハロー!プロジェクトの全シングルを集めちゃいました!』(CDジャーナルムック)。℃-ute「ダンスでバコーン」のジャッジャッジャが「スモーク・オン・ザ・ウォーター」とか、ベタなんですが、そのアレンジの仕方が笑えるというのがやっぱりハロプロの最強の部分だと思います。

『ハロー!プロジェクトの全シングルを集めちゃいました!』(CDジャーナルムック)

『ハロー!プロジェクトの全シングルを集めちゃいました!』(CDジャーナルムック)

「三十六房」の中で、アップ・フロントの関係者(音楽プロデユーサーまで登場してました)が、初期のメロン記念日は歌唱力もリズムもひどい有様で頭を抱えたみたいなことを言ってましたが、まあ、音楽はそれだけでは決まらない!というのはわかってるんですよ。「THIS

IS 運命」で一気にグループの個性がはじけましたけど、メロン記念日がそれだけじゃなかったというのは、それ以降に作られたスローテンポのしっとりした曲などでも特徴が出ていることでわかります。このグループはリスナーと非常に近いところ(リスナーの気持ちに非常に近いところ)で歌っていたグループだったと思うのです。ちょっとだらしない感じとか、説教できる立場じゃないという身近さ。最後までリスナーや観客の側に近い存在だったなと思います。

↑ Click メロン記念日 「夏の夜はデインジャー」(2002年 6thシングル) 作詞・作曲:つんく

もう盆に近くなりまして、夏―って時期は少し過ぎたところですが、案外メロン記念日の傑作な割りに名前があまり挙がってこない曲で、「夏の夜はデインジャー」というのがありまして、私はメロン記念日のMVではこれが一番好きで、この曲は案外ちょうど今ぐらいからの夏の雰囲気かもしれないなと勝手に想像したりもします。ひと夏終えた頃に、少し懐かしさを感じる、みたいな。

↑ Click メロン記念日 「夏」(2003年 9thシングル「チャンス of LOVE」B面)

作詞・作曲:つんく

他にもメロン記念日の“夏の曲”があって、タイトルもズバリ「夏」というのですが、つんく♂作曲で(メロンはつんく作曲作品はそれほど多くない)いかにもなメロディなんですけど、たぶん今のBerryz工房に非常に合う楽曲なんじゃないかという気がします。苦もなく歌いきってユーモアはじき飛ばすでしょうね。この時のメロン記念日が今のBerryz工房のメンバーと同じ歳くらいです。

↑ Click メロン記念日 「Give Me Up」(2009年 BaBeのカヴァー) 元曲はマイケル・フォーチュナティ

ついででBaBeのカヴァーをした「Give

Me Up」を。最近80年代アイドル歌謡とかのくくりが雑誌などでよく取り上げられますが、メディアの仕掛けというのは、表面的な最大公約数なものにとどまったり、いろいろ営利的な仕掛けで煽りがあったりするので、個人的には納得できない面もあります。私なら「おニャン子より、セイント・フォーより少女隊。WinkよりもBaBe」を記事にしたいところです。売れ行きは保証できませんが。

http://www.youtube.com/watch?v=0A2Ffi7O0FU

http://www.youtube.com/watch?v=BI94oJ377BE

http://www.youtube.com/watch?v=LdAUcSTMzc8

![]()

2014年 8月 10日

もっとずっと一緒に居たかった

↑ Click Buono! 「消失点 Vanishing Point」(2009年 2ndアルバム収録曲 作曲:崎谷健次郎) 夏焼 雅ソロバージョン

この人は子供の頃から完成した歌手だったわけですけど、夏焼 雅さん。日本には影響を受け易い特徴のある女性Voの人がたくさんいて、特に90年代以降、2000年代にいたるや、そうした特長を出すことが歌手のアイデンティティー、存在感とすら言えるものになっている気がします。

それに対してこの夏焼さんという人は、それらを全て跳ね除けて、純粋に歌手であり続けた人。聴く人によってはあまり特徴がないととらえてしまうかもしれません。

Berryz工房の声の全ての源は夏焼 雅の声である、別の言い方で言えば夏焼 雅の声は夏焼 雅という存在を消してまでBerryz工房の声となる。他の6人がかなり癖のある声を持っているのにBerryz工房がひとつの声にまとまるのは、全ての声に雅さんの声が溶け込んでいるからではないかと思います。実はそこが℃-uteとは少し違うところで、℃-uteの場合は鈴木愛理の声が圧倒的なだけに、合唱部分では他のメンバーの声が愛理の影で厚み、深みを演出するように作用しているのではないかと思います。Berryz工房の場合は6人の声を雅の声がバックで支える形となる。

6人もの声を支え得る声を子供の頃からずっと守り続けている。Berryz工房の奇跡の混声はそれで成り立っている。

↑ Click 「もっとずっと一緒に居たかった」(2013年 33rdシングル)

最近「もっとずっと一緒に居たかった」がBerryz工房の中で一番好きだというくらいに好きになってきまして、前にも書いたようにこの曲、満足度としては曲が短か過ぎるんですけど、これ、昔ならばLong

Versionで7分半くらいの曲にして欲しかったと思うようなタイプの曲。つんく♂のプロダクションからならば、12inchシングルでアナログ・レコードをプレスしてもいいんじゃないかという気がするんですがね。

Berryz工房はそれをやっても良いのではないか? ちょっとBerryz工房にはそういう遊びを混じえた試みを今までも強いてきた気の毒な一面もありますが、考えてみればこんな数々の奇妙な試みを可能に出来たのは、Berryzと℃-uteが現にやりこなしてしまったからには違いない。こんなことは今までの歌謡曲グループには出来なかったと思います。

この「もっとずっと一緒に居たかった」も「コイセヨ!」と同じように、個々の声質のかけ離れたバラバラ感と、メンバーの声の安定度ならぬ不安程度のバラツキが、解放された状態にありながら、崩れていかない、曲として十分な完成度にまで持っていくことが出来ているという、本当に成熟の領域にきています。これだけの隙間、自由度を持ちながら完成しているって凄いグループだなぁと、個人的には最も理想的な音楽だなと思う。この開放感に達したら10分、20分やり続けても聴いていられるんですよ。「もっとずっと一緒に居たかった」はそれを獲得している曲なんじゃないかと思い始めています。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(69) 「パッション E-CHA E-CHA」(2004年 5thシングル「恋の呪縛」B面曲)

初期のBerryzにはつんく♂の音楽の嗜好性がはっきりと炸裂していて、このメロディは一体どこから影響を受けて出てきたんだろう?と気になります。TVのキッズ・プログラムとかなのかもしれませんが、その良質性というか、楽天性にアメリカのパートリッジ・ファミリーやブラディ・バンチを連想させる部分もあると思うのです。

いい曲ですよねぇ、これも。

← Click

← Click

(70) 「MOON POWER」(2010年 23rdシングル「本気ボンバー!!」B面曲)

これはBerryzらしい曲ですよね。℃-uteだともっとパキパキした感じでかっこよくなるんでしょうが、Berryzの場合はちょっと泥臭くなるというか、辛い刹那な感じが出るような気がします。少し哀切が出ていいんですよね。

← Click

← Click

(71) 「Be 元気 <成せば成るっ!>」(2012年 28thシングル)

ファンの間ではBest10に入るほど人気のある曲です。元気になる応援歌の系統ですかね。私はそれほどでもないかなぁ。

← Click

← Click

(72) 「恋愛模様」(2012年 8thアルバム収録曲)

つんく♂は、あまり転調のめまぐるしい曲や、Aメロ、Bメロと来て後半に新しいメロディが出てくるというような展開の多い曲はあまり作らないのですが、この曲は珍しく最後に新しいメロディが出てきます。

![]()

2014年 8月 3日

宇宙のどこかに居るような気分

裏声は、佐紀ちゃん、ももちと千奈美、茉麻が得意です。

「秘密のウ・タ・ヒ・メ」もBerryzの超名曲のひとつですね。メンバーがそれぞれ一人で裏声で歌うパートがあります。Berryzの裏声は学校授業の合唱でやる裏声とはまるで違って、単に地声の延長でしかないんです。でも、それこそが“聴きたい裏声”であり、Berryzの自由さを象徴するようなちょっぴり甘酸っぱいような感じで、実を言うとこんな(グループの)裏声は今まで聴いたことがない初めての声なんです。この裏声を聴くために「秘密のウ・タ・ヒ・メ」は何度も何度も聴くこととなるでしょう。

↑ Click (63) 「秘密のウ・タ・ヒ・メ」(2005年 8thシングル「21時までのシンデレラ」B面) 清水CAPの裏声は宝石。

Berryz工房は自分たちの持ち曲だけでも130曲以上あるし、関連曲も含めれば140曲ほどもあるわけじゃないですか。普通、長年やっていけば、ある程度淘汰されるというか、だんだんやらなくなる曲というのがあって、絞られてくるものです。似たタイプの曲が出来て以前の曲が演奏されなくなる場合もあるし、年齢的に歌詞の内容が合わなくなってきて歌いづらくなるとか。

ただ、彼女たちは本当に全曲が常にストックに入っているような状態で、どの曲がいつ掛かるかわからないし、ある意味定番曲が多すぎて、定番曲が定番化しないという悩みを抱えるとすら言えるぐらい、LIVEごとにとっかえひっ替えで、30曲やっても、客としては曲数が足りないんですよ。

最後のコンサートになったら5時間かけて60曲ぐらいやってもらわないと、ほんと、満足できないでしょうね。

それにしても、つんく♂はどうして「秘密のウ・タ・ヒ・メ」のような全員に順に裏声で歌わせる曲なんてアイデアが思いつくんでしょうか? キメが細かいというか、Berryz工房ならではの特質を見抜いている点が凄いですよね。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(64) 「TODAY IS MY BIRTHDAY」(2004年 1stアルバム収録曲)

だってねぇ、ファンカラティーナを歌謡曲に取り入れるというのはこういうことですよ。中南米的ラテン・パ-カッションとギター・カッティングみたいな刻み(本当にギターなのか打ち込みかわかりませんが)が歌詞の感情の強さに絡み付くようになだれ込んでくるあたりがメッチャ歌謡曲くさくて最高です。

どのアルバムも妥協無し、捨て曲無し。

← Click

← Click

(65) 「私がすることない程 全部してくれる彼」(2007年 4thアルバム収録曲)

ナチュラル・ヴィブラート担当の菅谷・嗣永のコンビでしっとりと歌ったナンバー。

4枚目のアルバムはたぶんコアなファンほど好きなんじゃないかと思うのですが、実際Berryz工房のファンの間では1番人気だったりするみたいで、まあ、つまりberryzファンは基本としてコアなファンなんじゃないかという気がします。

人気の高い4枚目 「愛のなんちゃら指数」

人気の高い4枚目 「愛のなんちゃら指数」

← Click

← Click

(66) 「Ah Merry-go-round 」(2008年 5thアルバム収録曲)

今度は清水・嗣永のお姉さんズ・コンビの曲で。例えばBerryz工房ならば、25歳を過ぎてからでもこういう曲をもっと歌えるようになっていくだろうと想像することが出来るだけに、本当ならば5年後のグループも見てみたいという欲求を打ち消すことは出来ないのですが、その夢はかなわないだろうということなのですね。

← Click

← Click

(67) 「男前 」(2013年 9thアルバム収録曲)

さらに今度は熊井・嗣永の凸凹コンビです。次々とコンビを変えることで嗣永プロの職人ぶりを堪能しようという趣向。

残念です。完全にあと3年後ぐらいまでの布石は曲のほうでは万端うってある。状況さえ許されるならば、Berryz工房は3年後も全く問題ないと思います。

← Click

← Click

(68) 「愛には 愛でしょ 」(2010年 6thアルバム収録曲)

最後は夏焼・嗣永のBuono!コンビで。さすがにメチャクチャ安定してる。全く問題なくユニットでデビューできるクオリティー。レベル高い!

あまり好き勝手にああだこうだと推測を弄ぶようなことはすべきでないと思いますが、雅さんが望めば、このコンビは別のレーベルで立ち上げることも可能なんじゃないでしょうか?私は正直、ソロ・デビューより、デュオか3人の方が成功する確率は高いと思う。雅ちゃんは3人ぐらいの時が一番本領発揮が出来る歌手だと思うのです。

![]()

2014年 8月 3日

Kids 2002年

私はアイドルをおっかけるということはしていないので、ハロプロも音楽のプロダクションとしてずっと好きではありますが、それほど熱心に活動を見てきたわけでもなく、Berryz工房も新曲が出るたびに追うなどということもなかったのですが、歌謡曲としては一番注目しているグループとして、ちょっと離れた感じですが見てきました。

ただ、最初の出会いは早く、これは音楽とは関係ないのですが、映画「仔犬ダンの物語」が私の大好きな澤井信一郎監督作品であったために、DVDが出るや否や、さっそく買ってみており、その時に大挙出演しているハロプロキッズの子供たちを見ているのです。DVD発売ですから2003年のことですね。

歌手としてデビューする以前のことになります。(キッズが歌の活動を始めるのは2003年の夏頃よりとWikipediaにはありますね。Berryz工房デビューは2004年)

その時に名前を覚えたのは嗣永桃子(真生 役)(つぐながももこと読んでいましたが、本当にこの読み方でいいのかな?と、わからないままでした。珍しい苗字なので)だけでした。きりっとした芯の強そうな子のイメージで、それは今でも変わらないのですが、後に現在の「ももち」というキャラクターになってしまうとは想像もしませんでした。

当時、名前は覚えずじまいでしたが、他に印象に残ったのが真生の友達になる役(千香)を演じる清水佐紀で、失礼ですがファニーフェイスですごく可愛いと思い、キッズの中ではいつも一番気になる存在でしたね。(一番目立たない感じの子だったりもするんですけど) あと顔で覚えていたのは梅田えりかという子と矢島舞美、それから本当に幼児のように小さかった岡井千聖の3人かな。

映画は、ストーリー的には捨て犬を救うお涙頂戴のよくある話という程度の評価になっているかもしれませんが、澤井信一郎ならではのアクション(活動)映画になっていて傑作!です。特に紺野あさ美の自転車のシーンが素晴らしい。

澤井信一郎監督のファンなので、特典のメイキングもきっちり見ました。キッズの子たちとよく話していました。ベリキューのメンバーは澤井信一郎監督のことは憶えているでしょうか?

ほんの少し前のような気もしますが、澤井監督も2006年から映画をもう撮っていないわけで、随分時が過ぎたとも感じます。

「仔犬ダンの物語」 (2002)

「仔犬ダンの物語」 (2002)

![]()

2014年 8月 3日

活動無期限停止

8月2日、衝撃のNEWSが入り、永遠なものは何もないという現実に、残酷な印象さえ受けてしまいましたが、実際これはメンバーにとっても残酷な現実なのでしょう。

事実上の解散であることは本人たちの言葉から出ており、既に何か支えていたものがポキリと折れてしまったのだということを感じさせます。

このグループほど、続けさせてあげたいと思うようなグループはいないのですが...

これまで62曲ほど、ここにウPしてしまいましたが(これはマズイぞ、適当なところで切り上げておかないと、とわかっていながら止(と)められず)、まだBerryz工房の全体の曲140曲ほどからすれば半分に満たない数ではあります。まだまだ幾らでも名曲、良曲があり、そもそも本当にほぼ全ての曲が名曲レベルという稀有なグループなのですが、いろいろな宿命がやはり彼女らに永遠を許さなかった、というか現実というものは常に厳しいものなのだなと、受け入れるしかないわけですが、たくさんの消えていった音楽グループが存在しますけども、ちょっとこのグループは宿命の悲しさを一際感じさせる気がします。

いや、勿論、これも人生の中の一区切りのひとつに過ぎないものではあります。何といっても彼女たちはまだ社会人1年、2年目といったような全然若い人たちで、これから始まることだって山ほどあるのですから。

![]()

2014年 7月 27日

イッツ バラエティ ショー

今回は、Berryzのバラエティ・ショー的なラインナップで。コミカルな演出も得意とするBerryz工房って言っちゃってもいいんですけど、まあ私もそこまでショーとして高く買ってるわけじゃないですが、面白いです。本人たちが演出を意識している部分に加え、相当、自然体にユーモラスな空気が立ち上がってきているのが、彼女らの持ち味で。このライン・ナップの絶妙さが全てだという気もしてきますが...

この子たちを見ていると、つい思い出してしまうのが大昔にあったTVドラマで、加山雄三が主演をつとめていた「高校教師」という学園ものがありまして、74年というからはるか大昔になりますが、このドラマでいつもつるんでる5人の女子グループがいて、あり得ないようなキャラクターの並びで、こいつらが友達になれるわけがない!とか思うんですけど、その異様なばらけ具合の並びが強烈に印象的でした。あれをつい思い出してしまう。

高校生に見えないモデル系美人と男にしか見えない女とポッチャリと素朴に可愛い子とやたらうるさい小娘の5人組

↑ Click (58) 「にぎやかな冬」(2005年 9thシングル「ギャグ100回分愛してください」B面)(1曲目「スッペシャル・ジェネレ~ション」とメドレー)

鯛のコスプレ?で、キャバレー・ミュージック風の曲を歌い踊るBerryz工房。全然動けてません。

「にぎやかな冬」はB面曲らしいB面曲ではありますが、手を抜いてない。例えて言うならXTCのシングル「Great

Fire」を買ったらB面曲の「Gold」も作りこんでてお得感があったみたいな...

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(59) 「思い立ったら 吉でっせ!」(2007年 4thアルバム収録曲)

昭和30年台前半ぐらいの日本歌謡曲の雰囲気まで内包しつつ、関西弁フレーズと80年代歌謡をねじ込んでくる上にカウボーイ・ソングのアレンジまで乗っけてくるけっこう複雑な構造で出来ていて、作った神経が計り知れない唖然とする曲。単に面白音楽を重ねるだけなら他にもあるかもしれませんが、熊井ちゃんが歌うパートはアイドル歌謡感が半端なく、これらの同居は異常。

← Click

← Click

(60) 「我ら! Berryz仮面」(2007年 15thシングル「付き合ってるのに片思い」B面曲)

℃-ute(キューティ)レンジャーとコラボLIVE

正直、戦隊ものとして℃-uteの方がキレもあって様になっているように見え、ベリメンを見ているとゴレンジャーに対するゴレンジャーごっこのような脱力感が若干出てるような気がするんですけど(また例えが古くて申し訳ありませんが)、私はゴレンジャーごっこ(昔、石ノ森章太郎が『ゴレンジャーごっこ』という漫画を本当に描いたのです)が好きだったので、これはこれで一向にかまわないのです。

それにしても、この人たち、戦隊ものまで歌ってるって、「何でも歌ってるグループ」の看板にウソ偽り無し。

← Click

← Click

(61) 「もう、子供じゃない私なのに・・・」(2012年 28thシングル「Be 元気<成せば成る!>」B面曲)

徳永千奈美が堂々のセンターで歌うというだけで、バラエティ・ショー色をおびる。

これがまた良いメロディーで、70年代の石立鉄男ドラマの主題歌に持って来れそうな(今日はとことん古い例えで通そう)懐かしい感じ。

← Click

← Click

(62) 「行け行け モンキーダンス」(2008年 17thシングル)

最後にバラエティものの代表曲で。和風でサイケという、奇天烈な上に最早気品さえただよう着ぐるみソング。ドリフさながら、というかバラエティ・ソングを歌うヴォーカルグループとしてのクオリティが歴代のジャパニーズ歌謡の中でもトップクラスという気がするんだが...

![]()

2014年 7月 26日

しつこく 未DVD化作品について

森田芳光監督の「家族ゲーム」(83年)がHDニューマスター、Blu-ray版で出るようで(10月)、まあそれはそれで需要もあって、いいことなんでしょうけれども、実際森田監督はそろそろ振り返る時期が来てるんじゃないか?とは思うのであって、フィルモグラフィーにおいて、DVD化が歯抜け状態になっているのが気になります。

まずは「シブがき隊 ボーイズ&ガールズ」は何とかしていただきたいですが、これは無理にしても、「愛と平成の色男」(89年)、「おいしい結婚」(91年)の二本がいまだDVD無しの状態が続いているのはいかがなものでしょうか。個人的には森田作品の中でも「おいしい結婚」はとりわけ好きな映画なので、現在に至るまでVIDEOを探すしかない状況になっているのは淋しい気がします。

意外にも近年「ときめきに死す」(84年)が入手しやすくなっており、Blu-rayまであるのは驚きですが、そこまで来ているのだから、森田芳光作品のDVD化はまず進めてもらいたい。

その上で、大森一樹監督ですよ。80年代に活躍した映画監督の中で、重要な部分がいまだ欠け落ちているこの不遇感はどうにかして解消できないものか。

吉川晃司がデビュー30周年とのことでメモリアルを迎えている今年、実は大森作品の吉川3部作をDVD化するのはこのタイミングしかないと考えていたのですが、気配がまるでありません。

どうなっているのか!

大森一樹監督も歯抜け状態がひどい。大体、最近作ですら出ていないものがある(「世界のどこにでもある、場所」(2010年)、「博多ムービー ちんちろまい」(2000年)ぐらいですが、それよりも外してはならない作品が「花の降る午後」(89年)と「満月 Mr.MOONLIGHT」(91年)の2本です。大森監督は基本フィリップ・ド・ブロカやテレンス・ヤングを愛するような活動屋さんの作るプログラム・ピクチャー的なざっくばらん調がにじみ出てしまうタイプの人でもあるので、評価されない事もちょくちょくある(SMAP主演の「シュート!」が傑作であるにも拘らず無視されるみたいな)のですが、「花降る午後」や「満月」も今ひとつ焦点の定まらないぼんやりとした映画と解釈されている誤解があり、再評価というより、発掘が待たれている映画なのです。私は若い世代には「ヒポクラテスたち」(80年)や「風の歌を聴け」(81年)よりも清水由貴の3本や吉川3部作、「花降る午後」や「シュート!」といったあたりを真剣に見てもらいたい。「花降る午後」の中に「リオの男」や「カトマンズの男」に匹敵するアクションを見る。そんな映画ファンが生まれてくれることを期待したいです!

ついでに80年代の監督といえば、大林宣彦監督にも未DVD化の作品があることを指摘しておきたいです。「姉妹坂」(85年)などは本当に見逃されがちでまさにそいう状態に陥ってますが、他にも、たぶんDVD化に値しないぐらいに見下されている作品があります。

「四月の魚」(86年)と「漂流教室」(87年)です。高橋幸宏主演の「四月の魚」は趣味の映画程度にしか思われていない節があり、「漂流教室」にいたっては恐らく抹消したいほどの失敗作という世評になっているんじゃないかと予想されますが。

少なくとも「四月の魚」は傑作です! この空気感は他では味わえないこの映画だけが持っているもの。大林作品ぐらいはとりあえず全作品(せめて封切り映画は)をDVDにしていただきたい。「漂流教室」もある意味、試しに見てみたいという好奇心をそそる部分はあると思います。

相米慎二監督にすら未DVDのものがあります。

「雪の断章 情熱」(85年)と「夏の庭」(94年)です。おかしいでしょ。世界に対して恥ずかしいという気持ちを持って欲しいと言いたくなるぐらい、検討に値する項目です。

![]()

2014年 7月 21日

夏SONG

学校も夏休みに入り、世間もすっかり夏モードになってきたところで、Berryzも夏SONG特集にいきたいと思います。全部初期の曲で、中期以降、夏歌が無い?みたいなのですが、20歳過ぎての夏SONGというのも聴いてみたいものです。

↑ Click 「蝉」(2004年 1stアルバム収録曲)

まずはBerryz工房屈指の名曲「蝉」を再び、Anotherバージョンで。バックの演奏も素晴らしいのですが、このオケ作るだけでも相当才能使ってますよね。Key(エレピ)の間奏部分はどこかで聴いたメロディなのですが、出掛かってるんですけど、パクリだとか言いたいのではなくて、二度生(せい)を受けたと感じるくらい、良い使い方なんじゃないかと思います。その間奏のあと、あの「トゥモロウ・ネバー・ノウズ」式の逆回転入れてるじゃないですか。なにげに凄い。Rockという解釈で全く問題ないと思うのですが..

これつまりサイケデリック(もしくは60年代ヨーロッパ映画音楽)のエレピと叩きつけるアコーステッィック・ギターの刻みに逆回転を絡める、という要素で出来ている。「蝉」のひと夏の思い出の儚(はかな)さがサイケのアトモスフィアな感覚と合致している。意味があるアレンジになってるわけです。 本当に名曲。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(54) 「マジ グッドチャンス サマー」(2008年 17thシングル「行け 行け モンキーダンス」B面曲)

アンディ・パートリッジがデモ録音に使うようなドシャメシャしたドンカマが盛大に鳴り響く感じのオケがカッチョイイ面白いナンバーです。サウンドは常にけっこうチャレンジしています。よくぞこれで行こうと考えますね

途中、ももちと熊井ちゃんが上段に上がって並ぶのですが、その身長差の圧巻ぶりを眺めてぼーっとし、梨沙子氏の迫力Voiceではっと目が覚める、なんて事態に。

← Click

← Click

(55) 「夏 Remember you」(2006年 3rdアルバム収録曲)

でもなんかよく聴くとやっぱりところどころビートルズの影がちらちらしてますね(この曲だと「ストロベリー・フィールズ・フォーエヴァー」のエッセンスが)。Berryz工房は非常に正攻法のグループですからビートルズのサウンドを反映させやすいし、それは正しい継承の流れのような気がします。つんく♂の音楽性が最も素直に色濃く現れているのがBerryz工房だといえるかもしれません。

← Click

← Click

(56) 「マジ夏すぎる」(2006年 3rdアルバム収録曲)

かなり直截にスペクター“ビー・マイ・ベイビー”になってる、山下達郎なら自ら戒めて避けるアレンジだと思います。でも私は以前から思うのですが、斜に構えて遠巻きに援用して変格を気取るよりは、素直に横溢させてしまう(勿論丸々マネられても困るのですが)方が、音楽的には正しい(正しいって言い方はちょっと変かもしれませんが)、そのアレンジの本質がそこに再生するというのが、いいのじゃないかと思っています(と、暗に山下達郎を批判したりする)。

← Click

← Click

(57) 「夏わかめ」(2004年 2ndシングル「ファイティングポーズはダテじゃない」B面曲)

B面曲なんですけどLIVEの定番曲になってる場合がBerryz工房にはけっこうあって、まあハロプロ全体そういう傾向はあるかもしれませんが、B面の楽しみ方が徹底してる気がします。「夏わかめ」自体Berryzの全レパートリーの中で独自のポジションを持ってますもんね。

![]()

2014年 7月 19日

何とか時間軸が保たれてるうちに

年始めに中野翠の連載コラム(「サンデー毎日」)を本にしたものを読み、半年過ぎの今の時期ぐらいに小林信彦の「週刊文春」のコラムを集めた『本音を申せば~』シリーズを読む。どちらももう10数年を超え、毎年続ける行事になっています。読む時点で前の1年を振り返ることになり、1年前の状況が、今ではこうなっているという、たった1年でも状況が大きく変わってしまっていることもありますし、記憶がズレてしまっていて、今年のことだと思っていたのが去年だったと知って驚いたりします。

新刊で出た小林信彦の『本音を申せば』(『人生は五十一から』というのから始まったのですが)第16作目の『「あまちゃん」はなぜ面白かったか?』では大島渚監督が亡くなったことが書かれていて、どういうわけか、自分は今年の初めに亡くなったと思い込んでいて、あれっ、もう1年前のことだったか?と驚きました。逆に東京オリンピックの開催が決定したのは、まだ去年の話だったか?と、納得はするものの感覚的にはもっと時間がたっているような気がしていたり。

小林信彦氏は御歳、82歳になられる筒井康隆よりも歳が上(つい、筒井康隆を中心に年齢を考える癖があります)で、筒井氏の活動の旺盛さ(いまだにTVにレギュラー出演し、CMに出たりもしている)も頭が下がりますが、小林氏も去年は大竹まことのラジオに出演するなど、活動は衰えてないなぁと、いわゆるTVのSTARTの時代を現場で立ち会った人たちが現役でいることで、何とかサブカルチャーの批評軸がまだ何とか途切れずにいる状態が保たれているのは、最近の時代の変化(TV、ラジオが衰退し、ゲームやネットへカルチャーの主軸が移る)と文化の水準(すみません、あえてもう文化の水準といってしまいましたが)について、計る基準がまだ存在しているという意味で、ありがたいことだと思います。

私は小林信彦氏を「笑い」の「程度」を計る基準としては、実は信頼はしていませんが、時間軸としてひとつの判断基準になっているのは確かで、本当はボブ・ホープ、ビング・クロスビーが<格別な存在>であることや、ローレル&ハーディが恐らくコンビものとして上位であるということなどについて、もう少し踏み込んで分析して欲しいという気もしているのですが、たぶん小林氏の性格として分析は好まないのだろうとは思うので、ここは別のものが小林氏の文章から読み取るしかないのだろうという気もします。

ただ、常々「大阪人」というひとくくりで大阪の笑いをばっさり切ってしまう氏なので、笑いの感覚にどうしてもソフィティスケイトされた(狂気もある意味ソフィティスケイトの感覚で)ものを好む部分があり、それを東京人の資質という、のかもしれませんが、まぁ、そこに上下の序列をあてはめるところに自分は躊躇があります。

ジェリー・ルイスにおいても、執念のように小林氏はこき下ろしますが、フランク・タシュリンが何作か関わっていることについて、「ばっさり」でいいのか?と疑問はありますし、「底抜け大学教授」(62年)で見るのを止めたという記述があり、あれっ、「00(ゼロゼロ)の男」(64年)、「男性No.1」(65年)、「One More Time」(70年)も見てないの?と、やっぱり疑問が起きますね。

スティーヴ・マーティンについて、私も大好きな俳優なので見てますが、このあたりをローレル&ハーディなどの時間軸と絡めて語ってもらえるところが嬉しいです。「あまちゃん」もフランク・タシュリンの「女はそれを我慢できない」(56年)や、<珍道中>映画と同軸で書くというのが、下の世代にとっては新鮮です。(私は「あまちゃん」を見ていないので、どれほど面白かったのか想像がつかない状態ではありますが)

この時間軸が貴重だなと思いますね。例えば映画の「ガンガ・ディン」(39年)について語ってもらえるなんて、他では味わえない新鮮さだし、こういう驚きを作り出せるということが非常に大事だと思っています。

(「ガンガ・ディン」のDVD発売はかなり古いようです)

(「ガンガ・ディン」のDVD発売はかなり古いようです)

小林信彦 『「あまちゃん」はなぜ面白かったか?』 (文藝春秋)

2013年 一夜限りの再結成、メロン記念日の映像見ました。やはり別格!だな。この4人、並びを見ただけでちょっと鳥肌たちます。 まぁー(その衝撃度に見合ったようには)売れませんでしたが、実はこの位置が一番理想的だったりもします。一番自由にやれるポジションに居られたのは幸運だったともいえ、だから意外に長く続いた(1999年―2010年。だからメロン記念日もアイドル10年やってた)のかもしれません。

↑ Click メロン記念日「This is 運命」(2001年 4枚目シングル)

会場1色メロン色 (ひぇ~、もう13年も前の曲になるのか)

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(50) 「愛する人の名前を日記に」(2005年 2ndアルバム収録曲)

日本風メロディですが、カントリーもやってます。何ともいえない不思議な感覚というか...こういう音楽・映像もあり得るんですね。(子を持つ)親御さんは、こんな感じに覚えがあるのかもしれませんが。

http://www.youtube.com/watch?v=XNtgTP7L2v8

← Click

← Click

(51) 「もっとずっと一緒に居たかった」(2013年 33rdシングル)

35枚(A面42曲)あるシングルの中で一番人気がない、というぐらいに人気のない曲がこれなんですけど、理由が全くわからない、信じられないという良曲で。どういうことなんでしょうか? ただじっくり聴くと、この曲、細かいところでバランスがちょっとづつずれてる。本当はとんでもない名曲になったような気がします。もう少しバックを落ち着いた音にして、曲がこれでも短いというか、それこそ7分超ぐらい欲しい曲、思い切って大作にすべきじゃなかったかなぁと思いました。まあカップリングの「ROCKエロティック」が人気曲なのであおりを食ったのでしょうが。勿論私は大好きです。

← Click

← Click

(52) 「マジカル・フューチャー!」(2011年 7thアルバム収録曲)

またBerryz得意の小品で妙に好きなナンバーを。テクノが少し入った、ま、いかにもイナズマ・イレヴン調ですが。

← Click

← Click

(53) 「勇気をください!」(2012年 30thシングル「WANT!」B面曲)

この曲はまさにB面曲にふさわしいって感じじゃないでしょうか? それがまた良しって(もうどうでも言えるって状態になってますが)。またついCAPを探してしまう。

![]()

2014年 7月 12日

読んでないのに 村上訳について言っちゃいな

若くして亡くなった(1985年 51歳)ので、ずっと若い作家だった、というイメージしかなかったのですが、小泉喜美子さんは昭和9年の生まれ。筒井康隆と同年なんですね。P・D・ジェイムズやアーウィン・ショーとかを翻訳していたので80年前後の活動時期が目立つんですね。ミステリーが後追いになる年代の人だと思っていた(読み始めた時には既に出揃っている世代)のですが、日本にミステリーが全然根付いていない時代から推理小説についてリアルタイムで知っているので、ジャンル理論について変遷にも生々しい記憶があり、その経験に基づいてミステリーについての考え方を持っているというのがわかりました。

特に女性にしては珍しいのかもしれませんが、ハードボイルドというジャンルに関してこだわりがあるのも(例えばジェイムズ・M・ケインをハードボイルドの文脈に絶対的に置き、クライム・ノヴェルをその後のジャンルと位置づけるところなど)、日本でハードボイルドが認知されるリアルタイムに対して記憶があるからなんですね。そういう点でレイモンド・チャンドラーに対する信頼度が、その後の世代のチャンドラーへの評価とは違って、やはり初期のチャンドラーの評価のままになっているのですが、むしろ小泉氏の言うようにチャンドラーの小粋な会話などを新しいエンターテイメントとして評価を定めていたならば、私はハードボイルドというジャンルは以降も面白くなっていった可能性があるなと思いました。推理小説の評論の分野はジャンルを厳格に規定し過ぎる部分もあり、ヘミングウェイ、ハメットのスタイルでハードボイルドを縛った評論が後々体勢を制するようになったことで、批評が刷新されたというより、古代化してしまったような気もします。やたら「これはハードボイルドじゃない」という論調になりましたし。

今、チャンドラーを訳している村上春樹は小泉喜美子より15歳年下です。この年代になるとハードボイルドは終わってるぐらいの時代ですよね。私は村上春樹訳では読んだことがないのですが、小泉氏が村上訳のチャンドラーを読んだらどんな感想を持ったでしょうか? 少なくとも小泉氏はハメットとは違う形で出てきたチャンドラーを歓迎したわけですから、恐らくハメットと断絶しているわけではないところ(チャンドラーの中にあるハメットの要素)を配慮して訳しているであろう村上訳(と、勝手に想像しましたが)にはちょっと違和感を持たれるのではないでしょうか?

クレイグ・ライスが好きだっていうところとチャンドラーがつながってますからね、小泉氏の場合は。

小泉喜美子 『メインディッシュはミステリー』 (新潮文庫)

小泉喜美子 『メインディッシュはミステリー』 (新潮文庫)

↑ Click 「かもめのBaby」(2014年 2ndアルバム収録)

Drop’sというちょっといいバンドを見つけました。セカンド・アルバムが出たばかりで、ちょっと曲調がPOPになったと書かれた記事なんかも読みましたけど、たぶんこのPOPへの展開はOKなんじゃないかと思います。あまりPOPの定型に頼り過ぎるようになると良くないですが、ロックンロールからはぶれたくないと言ってるので、そこが難しいんでしょうね。出来れば今の日本のRockと呼ばれるバンドは可能な限り参考にして欲しくない、「Laughing HyenasをPOPにやる」ぐらいのズレたやさぐれ感をめざしてほしいです。今、ちょうどそんな感じになってきてる気がします。

Drop’s 「HELLO」 (2014)

LoVendoЯの「むせび泣く」もけっこう気に入ってます。「不器用」よりこっち推した方が良かったんじゃないかなぁ。絶対こっちのが良いよね。

http://www.youtube.com/watch?v=ThmN41XqsIA

![]()

2014年 7月 11日

ジャンル網羅 日本最大級Girls POP

ワールド・カップ・サッカー2014 ブラジル大会準決勝 「オランダvsアルゼンチン」は延長まで0対0の末、PK合戦でアルゼンチンが勝利。決勝vsドイツへ駒を進めました。

オシム氏のコメントのように「つまらない試合」と感じた人もいたでしょう。山本昌邦氏のように「サッカーの奥深さが見えた素晴らしい試合」と考えた人もいたのではないかと思います。ひいきチームであったかどうかも気持ちを大きく左右しますしね。

私は山本氏がコメントした「W杯で勝ち上がることは、良いサッカーをすることとイコールではない」という意見に同意です。面白いサッカー=良いサッカーを希望するのは確かに自然でしょうが、やはりちょっと待てよ、「面白い」の中には実は「退屈」も「耐えること」も含まれるんだよと、言いたい。「辛い」すら含まれることがあります。我慢してエンターテイメントを見つめることが必要な時もあるのです。

山本氏が「奥深さが見えた素晴らしい試合」とはそういう我慢の先に見えてくるものでもあります。

前日のブラジルvsドイツが1対7というブラジルの歴史的大敗に終わったのがオランダvsアルゼンチンの試合運びに影響を与えたのは間違いありません。それはアルゼンチンだけが仕掛けたのではなく、オランダにも慎重に試合に入ろうという意図はあった。両者が選んだ展開です。だからといって「なあなあ」で時間を浪費したわけではない。一触即発の駆け引きの中での激しい中盤戦となったのです。観るほうも苦しい、そういう状態もあります。その苦しみも楽しむ。

山本昌邦氏のサッカーを心から楽しむコメントに、読んでいて嬉しくなりました。一方、サッカーに理論を持っているオシム氏が内容にこだわるのも立場としてはわかります。しかし、戦っている選手のことを思えば、私は山本氏のようなサッカーの見方をしたい。ワールド・カップ・サッカーはやっぱり面白い。

決勝はどうなるか。ブラジルのように五分のつもりで仕掛けたらドイツが強過ぎてドイツ自身が「あれ?」と思うような展開になってしまったなんてことになる可能性もあります。いや、意外にアルゼンチンは本当に強いかもしれない。序盤から堂々仕掛けるか? ドイツが一気にSTARTダッシュを掛けてくる可能性もあります。勿論、個人的にはアルゼンチンがポゼッションでドイツを圧倒してみせる姿を見てみたい。しかしどうなるか、全くわかりません。にらみ合いのような静かな試合になったとしても、それもサッカーです。楽しみで仕方ありません。

↑ Click (45) 「なんだかんだで良い感じ!」(2013年 9thアルバム収録曲)

このクリップを平然と見るようになってしまったらもう立派にベリヲタの領域なんでしょうね。

さて、やばいやばいと思いながらここまで来てしまっているBerryz工房セレクション。最早どれを聴いても本気で名曲にしか聴こえない病いの状態に入っております。

モータウン‘s・バリエーションを結成10年にもなろうかというグループがまともにぶつけてくる感じも素晴らしい「なんだかんだで良い感じ!」も本当にBerryz工房って王道のグループだよなとつくづく思います。ちょっと色物っぽい印象を持たれているかもしれませんが、音楽に対してがっつりと正攻法で、王道の音楽をきっちりとやれるのがこのグループの「他の追随を許さぬ強み」です。

真っ当すぎるぐらいのロッキンPOPなモータウン調で、全てが正しいというしかないアレンジ。厳しい人だと真っ当なところが「つまらない」とか言いそうですが、ここまで純粋な曲を今、どれだけの人が演れるというのか?

この曲を聴くと須藤茉麻の声がいかに貴重な声かがよくわかる。素晴らしくスタンダードなナンバーなので、千奈美・茉麻のツー・トップのままでいいから、是非全員でLIVEで歌って欲しい。

Supremes 「Meet The Supremes」 (1962)

Supremes 「Meet The Supremes」 (1962)

シュープリームスのデビュー・アルバム。(ジャケットはオリジナルとは異なるリイシュー盤)アメリカでは売れず、イギリスでチャート8位のヒットをしたとあります。シュープリームスも最初はイギリスだったのでしょうか?

勿論比べるわけにもいかないのはわかってますが、私はシュープリームスとBerryz工房を並列で聴きます。(シュープリームスも、かつては黒人音楽ファンの中ではPOPS扱いで低く見られたりすることがあった存在。今でも拭いきれず存在するんじゃないかな、そういう考え方は)

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(46) 「ありがとう!おともだち。」(2005年 2.5thミニ・ベストアルバム収録曲)

必ず一度やりたくなる、ボブ・ディラン‘s・バリエーションをスペクター・サウンドで。Berryz工房はやるべき音楽、全てやり尽くし演りこなしてる感ありますね。全ジャンルが揃ってる。

← Click

← Click

(47) 「Because Happiness」(2012年 8thアルバム収録曲)

これ、何で?って自分でも思うんですが、異常なぐらい好きで、意外にありそうで無いコンパクト・テクノの簡素な感じが可愛い。これも小品の名品だと思います。最後の「Ah~Ah」を入れるセンスがまたたまりません。

← Click

← Click

(48) 「小遣いUP大作戦」(2004年 1stアルバム収録曲)

ちゃんとレゲエもやってます(ダブも入ってますし)。初期の曲なのでもうLIVEではやってないかもしれません。歌詞が子供の歌詞なので歌いにくい(まあBerryzは歌えると思いますが)ところはあるので、詞を変えてリメイクしてはどうでしょうか? 現在のBerryzでも聴いてみたいですね。その時はがっつりと70‘sのレゲエにこだわって欲しいです。

← Click

← Click

(49) 「サクラハラクサ」(2007年 4thアルバム収録曲)

私の偏愛ナンバーをもう1曲。これも異常なまでに好きで。たぶんメロディの骨格は70年代のものだと思うんです、この曲は。だけどパッと聴き、70年代には聴こえない。レパートリーの中では変てこなナンバーの筆頭かもしれません。デペッシュ・モード風に始まるところから可笑しくてツボなんですけど。バランスが非常に綱渡り的というか、けっこうあり得ないアレンジを組み合わせている気がします。それが絶妙に効いてる。

![]()

2014年 7月 6日

Visual Selection

Blue Rondo A La Turk 「Chewing The Fat」 (1982)

(オリジナル・デビュー・アルバム9曲にシングル、リミックス等20曲を加えた2枚組。Deluxe Edition)

つ、つ、ついに出ましたよ。 ブルー・ロンド・ア・ラ・タークのCDが! 30年もの年月を経てやっとです。

待てば出るもんなんですねぇと思ったら、出したのはチェリーレッドからでした。

結局出してくれるのは此処しかなかったんかいっ。

本当に限られた人間しか動いてくれないんですね。

誰かがやってくれるだろう?と思ったら、やっぱりやってくれる人は同じ人。

そうはいっても、そういう個人で、世界は動いていくんだなぁ。

これをたまたま聴く今の人が居たら、その中からこれはもう確実に後世に引き継ぐ“限られた人たち”が新たに出てきますから。間違いなくそれだけの力のある音楽ですから、チェリー・レッドの偉業は今後に爪あとを残すでしょう。

これを聴いて驚く人は絶対出てくると思います。単にラテン・ミュージックをパーティー・ミュージックとしてアレンジして、ちょっとパンキッシュにして80年代風(当時の今風)にした、なんてレベルではないですから。

様々な音楽の本質を確実にとらえているブルー・ロンド・アラ・タークの音楽的教養(なのに若い!というのがさらに重要)が半端ではない。本質をとらえているというのはラテン・ミュージックの重要な部分、パンクの重要な部分、レゲエ・ダブの重要な部分、黒人音楽の重要な部分が独りよがりな解釈ではないので、間違った組み合わせ方、間違った順序、間違った変格、間違ったジョークになっていないということです。ところが斬新に弄繰り回している。18、9歳ぐらいのメンバーまで抱えた若いバンドで、これぐらいの教養で遊べるミュージシャンが出てくる。当時のイギリスの音楽の凄みをまざまざと見せ付けるバンドです。

(Blue Rondo と改名しての2枚目のアルバムも良いので、何とかCD化お願いします。これとヘアカット100、ニック・ヘイワードが抜けての2枚目のCD化。長年の悲願です)

Cherry

Redのアナウンスによれば、82年当時、シングルの「Me and Mr. Sanchez」がブラジルでNo.1ヒット。サッカー、ワールド・カップのテーマソングになったとか。

知りませんでしたが、1982年といえばスペイン大会。私が初めてワールドカップを見て西ドイツ対フランスのルンメニゲに感動。はまるきっかけとなった年でした。あれからもう9回目の大会は、今、いよいよ大詰めに入っております。ポルトガル、チリは残念な結果となりましたが、ポルトガルについては私は納得しております。まさかウーゴ・アウメイダとポスティガが序盤であえなく故障(コエントランまで)とは、唖然としましたが、現状の戦力としてある程度出しきれていたのではないかと思います。あとはアルゼンチンが残っています。今回もチームとしてファンタスティックではないかもしれませんが、メッシにフィットするチームに何とか仕上げたという点でまとまりが良いのかなという気がします。守りが堅いので、ひょっとすると勝てるかもしれないという期待を抱かせます。

現時点でBEST4、ブラジル、ドイツ、オランダ、アルゼンチンが残りました!

どのチームも長い歴史の中においてはセンセーショナルとはほど遠い刺激に乏しいチームかもしれません。それでも楽しみです。アルゼンチンが勝つといいな。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

さて、Berryz工房ですが、終わろう終わろうと思いながら、終わりません。とっくにやり過ぎなのはわかっているのですが、何しろ良い曲、良いパフォーマンスが多過ぎて。

今回ちょっとヴィジュアルの面で気に入ったものを集めてみましたが、個性的という意味がここまで画面にくっきり出ると本当にとんでもないものを見ているなという気分になります。ヴィジュアル面でもいろいろ突っ込みどころのあるグループですが、センスが良いとかダサいとかのギャップを超えたところでメンバーのガタガタなファッション、ヴィジュアルが奇妙に調和してしまっているのがまさにファンタスティックです。

← Click

← Click

(41) 「WANT!」(2012年 30thシングル)

この普通あり得ないファッションの取り合わせがBerryz工房の場合、逆に一番しっくりくるという不思議。つまりこの並びが一番バランスが良い。衣装としてこれがBESTと本気で思える。

異様にGirlsポップ色が濃いからか、こんな曲調の割りにはけっこう人気があるようです。

茉麻と千奈美とももちがこれで、Berryz色が全開という感じ。笑っちゃうんだけど、惚れ惚れします。

← Click

← Click

(42) 「愛の弾丸」(2011年 26thシングル)

本当に色々な意味で突っ込みどころ満載な映像。こんな格好をしてるんですけど、見た感想として出てくる言葉はひと言、「か、かっこいい!」。このグループにはいろんな場面で「ピストル」という歌詞を織り込んでほしい。ギャグでもサスペンスでもファム・ファタルでも全部似合う!(CAP、ももちのファルセットは最早贅沢嗜好品。ほんの一瞬を噛み締めるようにして聴いてしまいます)

← Click

← Click

(43) 「抱きしめて抱きしめて」(2009年 19thシングル)

バラバラな衣装でバランスが取れるBerryzながら、合わせた衣装も逆にギャップ萌えみたいなおかしな事態に。これを見たら、まあKnock Outくらうでしょう、まちがいなく。曲ももう世界中で通じるレベルの日本歌謡曲(なんかおかしなこと言い出してる気もしますが)で、こんな曲がレパートリーの中にごろごろ転がってるBerryz工房恐るべし。

← Click

← Click

(44) 「ROCKエロティック」(2013年 33rdシングル「もっとずっと一緒に居たかった」カップリングA面)

ヴィジュアルの際立つ曲といえばこれ。こんなことやれるグループBerryz工房しかないし。

圧巻なまでにとことん歌謡曲なのも素晴らしい。Buono!で必死に練習したというももちのシャウトの圧力は、元々ある独特のヴィブラートは残して魅力的である上に雅ちゃんの澄んだノン・ヴィブラートとの対比が絶妙のコンビネーションになってます。(それこそBuono!の魅力のひとつだし、Berryzは、梨沙子・雅のヴィブラート、ノン・ヴィブラートのコンビネーションをそもそも持っているわけですから、バリエーションとして選択肢があるってすごいことだと思います)

![]()

2014年 6月 29日

純情クライマクス

まだまだ良い曲は今まで挙げてきた曲の数と同数くらいは余裕であるのですが、ここらで残っている曲の中から、極めつけのナンバーをひとつ。あえて「cha

cha SING」と「Loving you To much」を除きまして、その中からBESTを。Berryz工房屈指の名曲「VERY BEAUTY」。

↑ Click (36) 「VERY BEAUTY」(2007年 13thシングル)

高音の集結といったような美しい合唱です。次から次へとメンバーが高音を繰り出す大胆なヴォーカル・アレンジも素晴らしく(徳永千奈美さんの素晴らしい高音も聴ける)、かなり難易度が高い。Liveでなかなかの映像もある(菅谷梨沙子、鈴木愛理(℃-ute)の二人で歌うバージョンなどもありますが、この曲はやはり多人数が高音を繰り出すところに意味があるので、Berryzの熱唱で見たい)のですが、やはりここはスタジオ録音のBESTテイクを推奨します。

私、小川美潮さんが大好きってのも地声で高音というのが魅力で(時にはキンキンするくらい)、テクニックではないありのままの高音が何よりも素晴らしい歌唱だと思っているので、これがBESTです。高音で歌うとはこれのこと。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(37) 「恋してる時はいつも・・・」(2005年 6thシングル「スッペシャル・ジェネレ~ション」のB面)

これも清水CAPとももち二人の高音熱唱を聴くことが出来る名演。

← Click

← Click

(38) 「流星ボーイ」(2009年 21stシングル「私の未来のだんな様」とカップリングA面)

私ね、この曲本当に好きなんですよ。ディスコ・ソウルなのに日本人にしか絶対作ることが出来ないようなメロディになっていて、興奮するぐらいジャパニーズ70‘sの匂いがします。

後半に入る時に半音ちょっと上がったような感じになって夏焼

雅さんが透明感極まれりというレベルの澄んだ声で歌うところはひときわテンションが上がります。

← Click

← Click

(39) 「ジンギスカン」(2008年 16thシングル)

かつてのBerryzの広告塔的だった役目も終え、今やすっかり忘れ去られた感がある「ジンギスカン」ですが、この曲を初めて聴いた時の衝撃はやはり今でも有効だと思います。「ヘイ ライダー ホー ライダー ナイス ライダー ゴー ライダー」と歌うところの高音は嗣永桃子さんだと思うのですが、驚異的に高い。当時そこが聴きたいがためにリピートしました。LIVEではさすがに実現は難しそうではあるものの、かなり近い感じで出ている映像がありましたので是非。後半にはアカペラで「ジンギスカン」を歌うというBerryzらしい(?)意表を突いた演出も素晴らしい。

← Click

← Click

(40) 「君の友達」(2010年 6thアルバム収録曲)

これもBerryz工房名曲中の名曲。「ああ こんな人生を謳歌したい。純情な夢かなえたい」すごい詞を書くなぁと思って。時々、物語をどきどきするような切り取り方しますね。

![]()

2014年 6月 28日

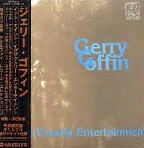

Gerry Goffin

ゴフィン&キング(私はゴーフィンと書いてしまうこともあります)のジェリー・ゴフィンが6月19日に亡くなった(75歳)と数日前にNEWSが流れました。

ブリル・ビルディングのソング・ライター・チームでは私はジェフ・バリー&エリ-・グリニッチのコンビが一番好きなのですが、当然、ゴフィン&キングも自分にとってレジェンドな存在です。

間違いなく「ロコモーション」は今後もいつまでも何度でも聴き続けるだろうし、それでも絶対に飽きないと自信を持って言えます。

ただ、

ゴフィン&キングの二人はソング・ライター・コンビを解消後、どちらもPOPSからフォーク、ロックの方へシフトしていき、ある意味それは時代を読むというか、音楽に真剣に関わっていたが故の当然の帰結ではあったのだろうとは思いますが、私はやっぱりちょっとそこが気にはなっているのです。真剣であるが故に時代に乗るというのがね。ちょっと言い方が悪いかもしれませんが。

ローラ・ニーロが逆のようなアプローチをしたでしょう? 70年代に真剣にPOPSに向き合ったんですよね、ローラ・ニーロは。

そこがどうも引っ掛かってですね。ジェリー・ゴフィンももう10年以上も前になりますか、70年代に作ったアルバムが再発されまして、無骨で硬派なシンガ・ソング・ライターの音楽だと紹介されていて迷ったのですが、結局買って聴いてみました。けっこう気に入ったんですけど、ずっと聴いてなくて、訃報を知ってから久しぶりに聴きなおしてみようと思い、棚を探したら見つからないんですね。売った記憶は無かったのですが、いつの間にか処分してしまってたんでしょうか。

←Click 「The Last Cha Cha On Jackson Highway 」

←Click 「The Last Cha Cha On Jackson Highway 」

Gerry Goffin 「it ain exactly entertainment」 (1973)

そこでYou

TubeにUPされているのを聴いたら、思いのほかボブ・ディランに影響を受けたような歌い方をしていて、あれっ、こんなんだったっけ?と思いながら、どうなんでしょうねぇ、若干やっぱり喉につっかえるようなものがあります。

何故だろうか? ジェリー・ゴフィン、キャロル・キングの選んだ道が、私にはまだ十分納得できないというか、わからないんでしょうね。まだまだこれからゴフィン、キングのことを知りたくなる。私にはゴフィンはまだこれからの存在なんです。

ですから、ご冥福をお祈りいたします。とともに、これからもよろしくお願いいたします。そういう気持ちです。

←Click Laura Nyro 「Up on The Roof」(Goffin/King)

←Click Laura Nyro 「Up on The Roof」(Goffin/King)

追悼の1曲はGoffin&Kingがドリフターズに作った曲のローラ・ニーロによるカヴァーを

![]()

2014年 6月 27日

Thank You Very Berry

↑ Click 「The ☆ Peace」

(モーニング娘。2001年12枚目のシングルをBerryz工房がカヴァー)

勿論、モーニング娘。の「The

☆ Peace!」は好きですが、というより、モーニング娘。で一番好きな曲ですが、Berryz工房のカヴァーも全く違う味わいで素晴らしい。自分たちのレパートリーとして持っていてもらいたいと思うぐらいです。

“迫力がある”と言われることもあるBerryz工房ですが、実はそうではなく、軽さ(軽やかさ)が持ち味です。迫力(圧力)としてならモーニング娘。の方が上だと思う。「The

☆ Peace」のベースには本来チャールストン的な、又はデキシーランド、ニューオリンズ的な音があって、それに思い切り圧力のある音と声を掛け合わせてきたところがモーニング娘。のバージョンの画期的なところですが(つくづく本当に良い曲だなぁと思います)、Berryz工房は「正攻法」が持ち味なので、完全にビートに乗るという気持ちよさとまろやかさが際立ちます。この柔らかさと「The

☆ Peace」の相性は元々良いのです。声としては各々個性的なのですが、何故か統一感があって、合わせるとバラツキが無い。完全に補完しあってるんじゃないかと思います。8人の時からそうで、よくこの組み合わせが出来たなと。初期にしてこの完成度はすごいなと感動します。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(32) 「桜→入学式」(2007年 4thアルバム収録曲)

小品の中でもより小粒な印象の曲を並べてみました。吉田拓郎っぽいメロディのフレーズがワンポイント入っているフォーク調の曲なのでもっとアレンジはシンプルでもいいと思うのですが、ロック風に厚みを付けると加藤和彦が手掛けたみたいなニュー・ウェイヴ・ブギー(?)調を帯びるという。「ランランランラン」コーラスを絡めるあたりが含蓄を感じる。さりげなく仕掛けが深い。うん、加藤和彦的アンビヴァレンツの匂いただよう佳曲じゃないでしょうか。

← Click

← Click

(33) 「恋はひっぱりだこ」(2004年 1stアルバム収録曲)

こちらはシュガーベイブの「ダウンタウン」のフレーズを挟み込んだ感じでしょうか。でもやっぱりアレンジがブリティッシュの感覚だと思います。ここがハロプロ特有かなとは思いますね。élレーベルのギターサウンドの匂いがしてくるってのは他のプロダクションではあり得ないことで..

殆どこじつけみたいなものかもしれませんが、Berryz工房は、レスポンドやコンパクト・オーガニゼーション、チェリー・レッド、élの流れを汲んでいる。この曲を聴くとそんなことを言いたくなってきてしまいます。小粒ながら曲のクオリティはすこぶる高い。

← Click

← Click

(34) 「ガキ大将」(2007年 13thシングル「VERY BEAUTY」のB面)

デキシーランド・ジャズとしてベースとなる演奏はしっかりしているのですが懐メロ風にはなってない。つまり全く昭和歌謡風を狙っていない。音楽的には小島麻由美の音楽に近いと思います。Brave

ComboやBeirut とかの感覚ですよね。音楽的に世界を向いていると真剣に思う。このクオリティがシングルのB面とはいやはや。Voも言うまでもなく絶品。

(35) 「女の子にしかわかんない丁度があるの」(2014年 BESTアルバムVol2 収録曲)

変な曲ですがじわじわきます。とりあえず曲はわかんなくても美しい清水CAPに釘付けではいられる。

![]()

2014年 6月 22日

Berryzの系譜

もう何と!30年ほども前になってしまうのですが、赤痢という女の子バンドがいて、フィンガー5の「恋のダイヤル6700」をカヴァーして(曲名は「リンリン」)、その全くやる気のないような気だるさに愕然とし、そこに何故か自由というものを感じてしまったのですが、Berryz工房が参加した神奈川県座間市のご当地イメージソング「ざまりんりん」にも、決してやる気無さげに歌ってるわけではないのですが、同じ匂いがすると思いました。

ところでって、多少悪意のある感じで話を飛ばしますが、椎名林檎の「NIPPON」。すごいやってはいけないことばかりやっていると思いました。どちらかというと、昔、しょうもない歌謡曲がやってたようなことをRockの側がやり、歌謡曲(アイドル)のほうがむしろかつてのRock(私のいうRockはnot70‘s)に向かっている。こんな音楽が日本に蔓延したら地獄だな、と思いました。

↑ Click 「ざまりんりん」ざまーず with 小田さくら(モーニング娘。’14)

(2014年 神奈川県座間市ご当地イメージソングDVD 収録)

ざまーず:Berryz工房(清水佐紀、徳永千奈美、熊井友理奈、菅谷梨沙子)、真野恵里菜、小田さくら

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

今、ちょうどNETや携帯サイトにて「Berryz工房10周年記念スッペシャルサイトBEST

SONG投票企画」というのが行われていて、ノミネートされている曲はカバー曲などが外されて133曲あがってましたが、自分のページでもう25曲ぐらい紹介しましたけど、その中で投票中間発表のBEST10に入っている曲は4曲だけでした。BEST30の中でも12曲。これだけ書いても人気投票BEST30の18曲についてはまだ触れていないというわけで、人気曲の層の厚さを思い知らされます。

http://r.helloproject.com/berryzkobo/10thsp/best/middle.html

← Click

← Click

(28) 「まっすぐな私」(2013年 9thアルバム収録曲)

「わたし、不器用だな」と歌うバラード。「今、必死なの」と、恋の歌とはいえ、こういうアイドルの歌詞。良いなぁと思います。一人づつ全員が順にリレーして歌うのも意外に珍しいし、Berryzの飛び道具である千奈美がトップをきるという意表を突いた歌いだしがマニアにはたまらなかったりします。この子の歌を聴いてもヘタとかいう思いは一切発生せず、「やったぁ」という思いしか出てこない。彼女が歌手であるということが喜ばしいとしか言いようがない稀有な存在。これまたBerryzになくてはならない声。

← Click

← Click

(29) 「この指とまれ!」(2008年 5thアルバム収録曲)

これまたまさかの千奈美と茉麻のファルセットが聴ける貴重なナンバー。やっぱりマニア向けかな?しかし、このファルセットが良い。私は大好きです。このソウル・マナーで「この指とまれ、ベイベー、YEAH」の絶品さ!このレベルの曲がアルバム中に無造作に転がっている幸福。

← Click

← Click

(30) 「ゴールデン・チャイナタウン」(2013年 32ndシングル)

この曲、不思議なぐらい人気ないんですよ。「アジアン・セレブレイション」や「cha

cha SING」とアジア系のナンバーということで被っているからか、そっちに人気を吸い取られている気がするんですけど、全然ひけを取らないぐらい良い曲です。

この辺の曲は昔ならば少女隊を思い出す感じですね。そもそもBerryz工房って、似てるグループをあえてあげるならば、その自由加減といい、身長のでこぼこ感といい、メンバーのバラバラ感、音楽ジャンルのバリエーション(チャールストンやブギーやソウルディスコやアジアン系や)といい、少女隊は近いと思うんですよね。あのグループはものすんごい良いグループでした! Berryz工房はちょっと少女隊の再来、という感じありますよね?

← Click

← Click

(31) 「私の未来のだんな様」(2009年 21stシングル)

私が偏愛する曲をもう1曲。Berryz工房のシングルではこの「私の未来のだんな様/流星ボーイ」のカップリングが一番好きかも。これを華麗でカッチョエエと思うのは私だけでしょうか?この曲も信じられないくらい人気ないんですよねぇ。このタイム感とBerryzメンの軽さがたまらないんですけど。

超がつく名盤「6th 雄叫びアルバム」(2010)

超がつく名盤「6th 雄叫びアルバム」(2010)

「私の未来のだんな様」は、このアルバムのラスト・ナンバーとしても収録されている。「雄叫びボーイWAO!」から始まり「ライバル」と来て3曲目に「流星ボーイ」のイントロが流れる時点でもう泣けてくる。しかもこのアルバムには「君の友達」、「グランドでも廊下でも目立つ君」という超ド級の名曲がアルバム曲として入っていて、「希望の夜」がまた素晴らしい上に、次に「抱きしめて抱きしめて」という並びに震えが来、最後の最後にこの「私の未来のだんな様」がひかえるという贅沢さ。

![]()

2014年 6月 21日

『真夜中の相棒』の原題が『Triangle』であることの野心

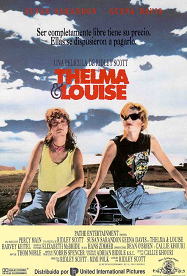

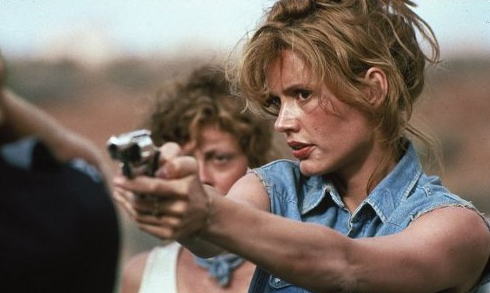

「俺たちに明日はない」は一般的には名画の一つとされていますが、映画評論の界隈では時には嘲笑され、時には性的な面が指摘される(クライドが不能?とか)、非常にメジャーでハリウッド映画の“扱われ方”を典型的に強いられた1本です。例えばアメリカ映画ならば、その下に何百もの似たような話、もしくは「俺たちには明日はない」のもとネタになるような作品、出来としては上じゃないかと思うようなクォリティを持つマイナー映画または小説などがあり、この映画はそれらを代表する、というよりは、それらの中の一つと単純にとらえて、なんら問題は無いとも言えると思います。それぐらいアメリカはこの手のストーリーをそれこそさんざん作っています。

しかし、「俺たちに明日はない」が重要な映画であることは間違いない。アメリカのとことん独り(異端者)になれる孤独の、放り出される広大さと締め付け(アメリカの異端者は強いが、排除しようとする勢力も半端ではない)はそれこそ果てしがないほど圧倒的に寂しく、厳しい。そんな砂漠に一人生きるような中でパートナーに出会うということは、本当にかけがえのない出会いだといえる。ボニーとクライドはそうして出会った。あの映画において最も敏感であるべきはそこであり、「俺たちに明日はない」はそれゆえにあれほどの銃弾を浴びて二人は孤独に抹消されなければならなかった。孤独であることをあざとい演出でドラマチックに訴えようとしたのではなく、さんざんと繰り返されていることがむしろ等身大のように描写されたに過ぎない。

『真夜中の相棒』もそうした繰り返された孤独の物語のひとつに過ぎないと思います。

ただこの物語で少し変わっているのは、パートナーがチェンジするということなのです。「俺たちに明日はない」では抹殺されねばならなかった異端者が、ここではパートナーをチェンジするという離れ業で持続を試みる(勿論その前途は多難、というかたちまちにして破綻に至るだろうと予測はされるのですが)。その説得力または説得することの異様さが、物語の二部構成によって緻密なまでに描かれています。

マックとジョニーに向けての緻密さは、ありきたりのような毎日(殺し屋稼業なのに)を繰り返し繰り返して、アメリカ中を転々とする生活の退屈さにあらわれている。一方、刑事のサイモンはコンビを組んでいた同僚が死んでしまったことで突然に孤独な境遇へと転がり落ちる。自分がたった独りになってしまうまではあっという間。そこまで大きな問題ではない筈なのに、周囲はあり得ないぐらい自分を全く理解しない。テリー・ホワイトはその状況を緻密に描写するのみであり、サイモンと周囲の間にどのような問題があるのか、恐らく考察すべきだという論理では書いていない。突如現れ、急激に両者は決定的に離れる。

孤独な異端者とパートナーの物語は、アメリカでさんざんに作られている中で、彼らがこうした異端者の末路の運命に逆らうことは難しい。しかし、ここで、パートナーのチェンジという一つの新たな物語が提示されたことは、言ってみれば「俺たちに明日はない」のような“あるべき末路”(これはリドリー・スコットの「テルマ&ルイーズ」によって、ひょっとしたら生き延びる?可能性という幻影というかすかな突破口が示されたこともあるのだが、原則的には滅ぼされる)に対して一石投じるようなことにもなっている。テリー・ホワイトの一見目立たないが、その実かなり野心があり、反逆的な気骨がこの小説には潜んでいると思うのです。

テリー・ホワイト 『真夜中の相棒』 (文春文庫)

ちょっと話は変わってしまいますが、

ところで私はリドリー・スコットのことを悪し様に語る人のことをまるで信用していませんが、全くどういうことなんだろう?と思います。少なくとも「テルマ&ルイーズ」が公開されていた頃(91年)には、リドリー・スコットを無能呼ばわりするようなライターはめったに見受けられませんでした。今や手のひらを返したように、下手だの2流だのと誰かがいった言葉を鸚鵡返しのように引用しているライターがそこらじゅうにいますが、だったら、この頃からちゃんと言っとけよ! と思います。

私は、そのうち、「テルマ&ルイーズ」については、リドリー・スコットに対する擁護をしたいと考えています。

![]()

2014年 6月 14日

人気曲と個人的偏愛ナンバー

ワールド・カップ ブラジル大会が始まりましたね!

年齢的体力を考え、もういい加減控えめに付き合っていこうと思っていたのですが、いざ、始まってしまったら、やっぱりつい顔がニヤけて楽しくなってきてしまいました。

今回もやっぱり、応援するのは、ポルトガル! アルゼンチン! そしてビエルサ・イズムが生き残っているというチリ! です。ポルトガルは、ひょっとしたらちょっと苦しいかもしれませんが、ポスティガ、ウーゴ・アウメイダの古参をよくぞ残した!パウロ・ベント。 死水は取る!

で、その間もBerryz工房の特集は続く。Berryz工房の曲はベリキュー曲やカバー曲を除いたとしても140曲ほどが既にあるのですが、捨て曲無し。絞ってBEST盤作ろうと考えても優に3枚組はいくでしょうなぁ。

↑ Click (24) 「ハレーション・サマー」(2006年 3rdアルバム収録曲)

まだまだ秘密兵器的な声の魅力を持つ、清水佐紀FANにはたまらんナンバー

個人的に偏愛してるのが、「ハレーション・サマー」という曲で、元はココナッツ娘のデビュー・シングルだったみたいですが、聴いてみたらそちらも良くて、元曲の方がトロピカルでソフティな、ハワイでまどろむみたいな雰囲気が出ていて緩いテンポが素晴らしく、Berryz工房のバージョンはテンポを上げて普通にレヴュー風歌謡曲で、芸としては元曲のが優れているとは思いますが、私の偏愛はこのBerryzバージョン、清水CAPの「どうしよっかなぁ」の方に傾く。それにしてもよくもまあ、こういう発想の引き出しが出てくるもんですよね。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(25) 「友達は友達なんだ!」(2010年 22ndシングル「雄叫びボーイWAO!」両A面カップリング)

Berryz得意のコンパクト・チューン。完成度高い。

← Click

← Click

(26) 「ライバル」(2009年 20thシングル「青春バスガイド」両A面カップリング)

これもコンパクト・チューンで、案外FANの間ではこういう曲が一番人気が高い。AKBにもありそうな感じの、あまりハロプロ特有のアクや押し付けの強さが希薄なナンバー。私としてはちょっと物足りないって不満が無くもないのですが、Berryzはとにかくこういうのがウマ過ぎるから。

← Click

← Click

(27) 「グランドでも廊下でも目立つ君」(2010年 6thアルバム収録曲)

この曲は凄い!

たぶんアイドルとして80年代的な強力な磁場を持ってる歌手は熊井ちゃんで、次に茉麻なんですよ。超マニアックな「ザ・80’s歌謡曲」。幸宏が作曲したような曲調なのもエグい。

しかし、あらためて感じますが、熊井ちゃんの声ってすごい。衝撃的な声だと思います。

![]()

2014年 6月 8日

ローティーンブルース

↑ Click (19) 「蝉」(2004年 1stアルバム収録曲)

ファンに絶大な人気を誇る、初期名曲。このテイクが一番素晴らしいと思うのですが、Ver.はこのMiyabi Natsuyaki Ver.で。 全員の映像では、こちらを。

http://www.youtube.com/watch?v=jh19Ux-4zH0

Berryz工房には、歌詞の良い名曲も沢山あるのですが、とりわけ素晴らしいのが初期の傑作「蝉」です。

夏にちょっと里帰りした少女の心情を歌った曲ですが、つんく♂の歌詞というのはちょっと脈絡の無いというか意味不明になる部分もあるのが特徴で、ポンと飛んだりもするのですけど、非常に散文的で、私はこれで全く問題ないと思っていて、「蝉」で「お夜食はラーメン バター入れて 私がお野菜を たっぷり作ったのよ」と歌うところは詩としてはどうなのかわかりませんが、歌詞としては散文的に見事に繋がっていて(少女の心が飛ぶ感じが)、儚い、切ない、夏を切り取った瞬間なんですよ。だからタイトルが「蝉」っていうのも、これしかない!という気持ちになります。

考えてみれば、ローティーンの子を歌うという曲は、これまでこんなにも歌い手と密接する形で存在したことはかつて無かったんじゃないかという気がします。Berryz工房は最初の成り立ち(全員小学生)からして例外的でしたが、このローティーンの歌をリアルに歌えたのは、思えば画期的なことだったという気がするし、彼女らが10年活動してきたといっても、やはり、最も根となる部分にはローティーンの歌を青春として歌えたところに彼女らを支えているアイデンティティがあり、これがあるからこそBerryz工房は今も「揺るぎない」存在としてある、最も大切な時代なのだと思います。

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

デビュー曲がちょっと大人びた歌詞の「あなたなしでは生きてゆけない」で、話題となったのでしたが、その後に実はBerryz工房の最も得意とするコンパクト・チューンを絶妙に歌う「ファイティング・ポーズはダテじゃない!」が来て、それからタイプの違うナンバーを次々発表していくことになるのですが、やっぱりBerryzを決定的にしているのは6枚目、7枚目を中心に前後を入れた5~8枚目のローティーン4部作(?)だと思います。

6枚目の「スッペシャル ジェネレ~ション」はいまだにBerryzの代名詞ともなっている重要曲で、つんく♂の歌詞の才能が炸裂してる大傑作です。ただひたすら全歌詞を並べたいというぐらい素晴らしい。

出だしからして「どうたら こうたら 言い訳してる イラ・イラ くるなぁ。 あの子がいいなら そっち 行(ゆ)けばいいじゃん!」といったサイコーの歌詞とメロディへの乗っかり。「よそ見なんて 許さないわよ。 好きと 好きと 好きと 好きと 言いなさい そう! こ・の・場・で!」って、かつて本田美奈子が歌った「好きと言いなさい」も吹っ飛ぶ勢いで投げつけたあと、「地下鉄の中だって 過去よりも愛して」と若干飛んだ(つんく♂特有)感じですが、「わかる」という心情で女の子の弱気が出てきて、「池袋 過ぎたって この愛は え・い・え・ん」と、電車の中の姿が見えてくるほどの心情が溶け込んだ風景と歌詞。歌謡曲のエポックとなるほどの名作だと思います。

さらに続けて7枚目が「なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?」。「やってるっちゅうの」になるわけですけども。バスケット部の憧れの男子への心情を歌った曲で、意外と最近ファンの間で人気に翳りがあるみたいですが、間違いなくBerryz工房の代表曲のひとつです。「バスケット あなたはフリー(Free Throw) みんなが注目している 大声で叫びます フルネーム」ってめちゃ切ない歌詞で、「あこがれの 彼方」がシャウトになる、どストレートなひびき。後半になって「春夏過ぎて 山燃ゆる秋 凍てつく冬も 愛おしい人」と表現が一変する(おかしくなってきちゃうぐらいの感じ)のが可笑しくも泣けてくる。

この2曲はとにかく凄い。本当に歌詞とメロディのノリ具合をかみしめて欲しい絶品中の絶品!

Berryz工房 「第②成長記」 (2005) 名盤!

Berryz工房 「第②成長記」 (2005) 名盤!

この前後に「恋の呪縛」と「21時までのシンデレラ」があり、この4曲はセカンド・アルバムの「第②成長記」に全部入っています。セカンド・アルバムはとりわけコンセプトとしてもこの時期の等身大な姿が結晶化した完璧なアルバムですが、2曲目、3曲目で「スペジェネ」と「なん恋」を畳み掛けてきて、4曲目に「恋の呪縛」がくる順序がBEST。

← Click

← Click

(20) 「スッペシャル ジェネレ~ション」(2005年 6thシングル)

スッペシャルとスペシウム光線を掛けた?

← Click

← Click

(21) 「なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW?」(2005年 7thシングル)

佐紀ちゃんのダンスが目を奪う。Berryzはみんななにかしら得意技持ってるんで

← Click

← Click

(22) 「恋の呪縛」(2004年 5thシングル)

山寺宏一の「イェーイ 揺れてるー」がいいスね

← Click

← Click

(23) 「21時までのシンデレラ」(2005年 8thシングル)

これなんかスクイーズが演れそうなぐらいの曲ですよね。「ヨロシク」の低音はクリス・ディフォードが歌ったりして..

![]()

2014年 6月 7日

Don’t Stand Me Down

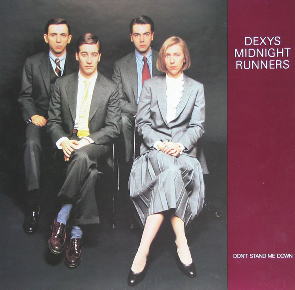

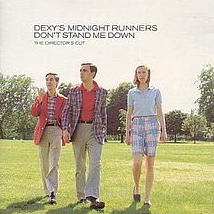

中村とうよう氏がミュージック・マガジン誌のクロス・レビューで0点をつけたアルバムにデキシーズ・ミッドナイト・ランナーズの85年作サード・アルバムの「Don't Stand Me Down」もあったようですね。NETで見つけましたが、どうでしたっけ? 当時、当然読んでいた筈ですが覚えてません。

Dexy's Midnight Runners 「Don’t Stand Me Down」 (1985)

(現在は、ケヴィン・ローランド編集版で右のジャケットのアルバムが出ています)

「Don't Stand Me Dpwn」については、個人的には傑作だ!と考えており、全般的には雑誌等でのライターのコメントは概ね好評だったとは受け止めているのですけど、トーンは低め、控えめであり、どちらかというとスルーに近い状態だったと記憶しています。セカンド・アルバムがアメリカでもヒットして、「ヒットすると退いていく」マイナー音楽好きのライターが急速にデキシーズへの興味を失っていったあと、3年もたってから出た古色蒼然としたたたずまいのジャケットのアルバムには誰も見向きもしなかった...という気配でした。

参考として1985年の私のBest アルバムを挙げておきますと(80年から毎年メモしたのが残ってるのですが)こんな並びでした。(言っておきますが、これ、日本の音楽も含めての選択です。あの頃、日本のといったら、私はルースターズぐらいしか聴いていないというぐらいの状況でした)

1位 ペイル・ファウンテンズ 「.....フロム・アクロス・ザ・キッチン・テーブル」

2位 デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ 「ドント・スタンド・ミー・ダウン」

3位 スクリッティ・ポリッティ 「キューピッド&サイケ’85」

4位 仲井戸麗市 「THE仲井戸麗市BOOK」

5位 REM 「玉手箱」

6位 チャイナ・クライシス 「未完成」

7位 デュークス・オブ・ストラトスフィア 「25オクロック」

8位 スタイル・カウンシル 「アワ・フェイヴァリット・ショップ」

9位 トーキング・ヘッズ 「リトル・クリーチャーズ」

10位 ロイド・コール&コモーションズ 「ラトル・スネーク」

11位 プリンス 「アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ」

12位 リントン・クゥエシ・ジョンソン 「LKJ・イン・コンサート」

13位 ニュー・オーダー 「ロウ・ライフ」

14位 フランク・ザッパ 「奴らか俺達か?」

15位 モノクローム・セット 「ロスト・ウィークエンド」

16位 スティング 「ブルー・タートルの夢」

17位 ティアーズ・フォー・フィアーズ 「シャウト」

18位 スミス 「ミート・イズ・マーダー」

19位 ジュリアン・コープ 「フライド」

20位 プリファヴ・スプラウト 「スティーブ・マックイーン」

時点 ジーザス&メリー・チェイン 「サイコ・キャンディ」

う~ん、今なら10位と20位は完全に逆ですが、当時はこう思ってたんですね。(86年の5位に「スゥーン」を入れてますけどね。プリファヴは、けっこうそういう入り方になったんですよね、あの時)

ちなみに、デキシーズのセカンド「女の泪はワザモンだ(カモン・アイリーン)」は82年20位に私は入れてました。

恐らく、当時のイギリスの音楽の幾つかに対し、ベテラン音楽ライターの何人かが“偽物”という印象を持った――――

そんな時期があったと思います。

昔の音楽や、黒人音楽の模倣、間違った解釈だとして、見下された代表ってことでは、スタイル・カウンシルなんてよくそういう扱いを受けましたし、REMやスミスも昔のRockの焼き直しのように言う人もいたし、また、「ヘタウマ」とかも歳が上の人は「ただ下手なだけ」とか、ニュー・オーダーなんてそう思われていたバンドの筆頭でした。デキシーズも黒人音楽を都合のいいように解釈して出鱈目に曲を書いているぐらいに思われていた節があったことは間違いないと思います。

勿論、スタイル・カウンシルやデキシーズが好きだという、当時イギリスの音楽を歓迎していたリスナーの多くは、黒人音楽と比較して堂々と渡り合っているなんて考え方で彼らの音楽を聴いている人は居なかっただろうし、そもそも黒人音楽に造詣の深い(ポール・ウェラーに負けないほど黒人音楽を聴いていた)なんてこともなく、“偽物”だみたいに言われてもピンと来ない状態だったかもしれません。

しかし、思うのですが、音楽ライターがスタイル・カウンシルやデキシーズを黒人音楽の“偽物”だと言ったとして、それって音楽にとってどのような意味があるのでしょうか?

第一にいえば、ポール・ウェラーやケヴィン・ローランドが黒人音楽を大好きであったことは疑いがなく、理解が間違っていたとしても、少なくとも尊敬は忘れていないし、搾取もしていない。むしろ、彼らは搾取を避けるべく、一生懸命独自のものを出そうと苦労した挙句の“変てこな黒人音楽”というある意味奇形となったのです。私はそれが彼らの「礼節」だったと思う。「黒人音楽に砂糖菓子をまぶして商品として売れ易いようにした」なんて考えは全く無かったはずで、「自分が黒人音楽から受けた影響を自分らしさとして、黒人音楽を貶めるようなことだけは避けて何とか表現するにはどうしたらいいのか」と彼らは必死に考えたのではなかったでしょうか? そもそも音楽やる人って、みんなそうやって過去の音楽の遺産とは対峙しているものだと思うんですけど。

音楽ライターは「搾取」には敏感である必要があると思いますが、過去の音楽を権威化して棚の上に揚げる行為は戒めなければならない。私はそう思います。(いろいろ、程度問題はありますが)

中村とうよう氏がデキシーズらを逆に解釈したと私が思うのはこういうところです。

↑ Click

デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズの「ドント・スタンド・ミー・ダウン」は、黒人ソウル等をあまりに強引に自分の側に引き寄せ、極めて気持ち悪い音楽にした.....それはそうかもしれません。

だからこそ、「ドント・スタンド・ミー・ダウン」は傑作となった。「黒人音楽を曲解している」部分はあるかもしれません。でも「搾取」はしていない。黒人音楽への愛情はあふれかえってるじゃないですか、と、私は黒人音楽をある程度聴いているぐらいですが、そう思います。「デキシーズがやると、こうなっちゃうんだ」凄く変だけど、その変なところがいい。

この、変だけれども愛情あふれる音楽。ここで強引に持っていきますが、ハロプロの音楽もこれがあるんです。それが17年間、続いているんですね。

![]()

2014年 6月 6日

BerryzはまさにPOPの王道

ハロプロのグループは「ナルチカ」といって、なるだけ近くでLIVEを体験してもらうためにライヴハウスクラスの会場でもコンサートを行っているのですが、スマイレージやJuice=Juiceは、名古屋ではE.L.L.(エレクトリック・レディ・ランド)でLIVEを行うようですね。他のアイドルもやっていることですが、何か変だなと思いつつ、いや、逆にしごく真っ当な正統なことのようにも思えます。

↑ Click (18) 「かっちょ良い歌」Berryz工房&Juice=JuiceのVer.で

(2011年 モベキマスのシングル「ブスにならない哲学」収録曲)

Juice=Juiceの金澤朋子ちゃん(写真右)がめっちゃはじけてる

「かっちょ良い歌」は、それこそシンプルでよくあるタイプのアップテンポ・ナンバー。以上。 で、説明が終わる感じの言っては悪いですが、平凡な曲なんですけど、勿論、それで一向にかまわないですし、繰り返しながら強調すべきは、こういう何でもない曲を歌わせたらBerryzは絶品!です。

例えば、Berryzの自由度ってどれぐらい?って考えると、こんな感じ..というわけで、アメリカの60‘sのガール・グループを挙げたくなるのですが、「POP」と感じた時に、ユーモアも付いてくる。ただそれは笑いを取ろうとしたコミック・ソングのことではなくて、音楽的な遊び心の部分ですね。こういうのは感覚的なものでもあって、「かっちょ良い歌」ならば歌詞の「かっちょうイ―だろう!」で「うィーだろう!」が自然なタイミングと速度で出るBerryz特有のしなやかさこそが音楽のユーモアと自由度だと思います。

The Sherrys

↑ Click The Sherrys 「This Little Boy of Mine」

The Sherrysの曲としては、「POP

POP POP-PIE」という曲が楽しいのですが、これも上手に歌おうとしているのではなく、ユーモアと自由度こそが歌を歌うモチベーションになっているのだと思います。「ヘーイ」と声をあげるタイミングと速度ですよね。ちょっと投げやりな感じもあったりして、絶妙に力抜けてるなぁと感じます。

(余談になりますが、Sherrysには一時期、あのタミー・テレルが在籍していたこともあったようです)

「POP POP POP-PIE」はこちら

「POP POP POP-PIE」はこちら

http://www.youtube.com/watch?v=TsEs-eNYNJQ

ちなみに日本では木の実ナナが「ポッポ・ポパイ」(蓮 健児)という邦題でカヴァーしてます。

![]()

2014年 6月 1日

崩す 面白がる 失わない礼節

軽い! シンプル! 小品! なのに凄い。これがBerryz工房の特徴です。

「すっちゃかめっちゃか~」は割りと最近の曲ですが、10年たってもこれもんの曲をやってるってなかなかのことで、導入から「雨 風も天の思し召し」(雅)「心をずいぶん鍛えてもらったわ」(梨沙子)と正統派の歌声から、全員の高速早口で「どうにかこうにか I Can Do」と落とすという、当たり前のようにやってますけど、ムチャクチャうまい。で、派手じゃないんですけど、ベースとなるリズムは実はものすごくめまぐるしく変化して、打ち込みですけどドラムの音をちゃんと意識してそのへんは手堅く基本をおさえながら、歌詞の方は「 と 宣(のたま)ひける。ける。ける。ける。」でブレイク。そのあとゆったりして綺麗なバック・コーラスを入れるとともにドラムン・ベース的な音が走り出す。まじでこのコーラスの部分で泣きそうになるんですけど、ほんとに「この組立が、よくぞ出来るな」という驚き。

ついつい軽々しく言わせてもらうならば、この楽曲のクォリティ、時代異なれど、クレイジー・キャッツに匹敵するうまさ、面白さ!って思う。

↑ Click (13) 「すっちゃかめっちゃか~」(2013年 9thアルバム収録曲)

キャプの「左アッパー」と茉麻、ももちの底抜け回転笑顔に癒される

クレイジー・キャッツのヴォーカリスト植木 等が日本の歌謡史上においても卓越した歌手だったのに対し、このグループには圧倒的な存在はいませんが、植木 等が歌手として基礎としても優れていたからこそ、曲を思い切り崩すことが出来たように、Berryzにもここは崩さない、という基盤を担う声があって、それが夏焼 雅ちゃんであり、実はこのグループの生命線はこの子です。ある意味それによってコンパクトにおさまっているとも言え、野放しにしたらこのグループはどうなってしまうのかというのも興味深くはありますが、Berryz工房の格好良さは、やはりこのコンパクトさにこそあるのです。

← Click

← Click

「すっちゃかめっちゃか~」(Close Up Ver. 夏焼 雅 )

コンパクト(=小粒?)なのに格好いい。Berryz工房を聴くと私が思い出すのはスクイーズ(SQUEEZE)です。パンクやパワーポップのムーブメントにも微妙ながら括られることのあるバンドですが、パブ・ロックやアメリカのソウルなど黒人音楽も吸収した雑多な音楽性を持った、いい意味でカテゴライズしにくいところがあります。XTCのように捩れた癖のあるメロディ-を作ったりもするし、パンクのように早急なビートを走らせることもあるのですが、在るレベルを踏み越えないというか、ジャンルを包括し、コンパクトに仕上げるのが得意だと思います。イギリスにはそういうPOP職人的な人がよくいるんですよね。たぶんユーモアの延長なんだと思うのですが、ジャンル・ミックスもある種の礼節が働いて、好きなものを丁寧に扱うところがあります。

「とりあえず混ぜちゃえ」みたいなことはしない。破目はずしてるくせにどこか礼節にもとらわれているところがあって可笑しい。スクイーズは典型のようなバンドですよね。

← Click

← Click

Squeeze 「Is That Love?」

イギリスにはパブ・ロックと呼ばれるジャンルがありますが、ロックパイルが「ロンドンの街角」というアルバムを発表したときに、ミュージック・マガジン誌の当時編集長だった中村とうよう氏がこのアルバムに「0点」の点数をつけたエピソードは、日本でもロックパイルのファンはかなり多いですし、絶賛する声が大半でしたので、意外だったとともに憤慨した人もいたんじゃないかと思います。

ちょうど80年前後にもオールディーズの音楽が流行った時期があって、硬派と目されるパブ・ロックの音楽まで懐メロ路線に走ったか?と疑われた傾向があったかもしれません。

しかし、そこがどうも違うと思うのです。むしろ新しかったと思うんですよね。あの頃イギリスで起こったことは、単なる懐メロ嗜好でもなく、世界の音楽を安易に取り込んだのでもなく、音楽を民衆のもとに取り戻す行為だったはずです。崩し、面白がりながらも失わない礼節(過去の音楽への敬意)、あの頃、若いバンドが一生懸命取り組んでいたのはそういう音楽だったと思います。

Berryz工房って、発想がこの頃のPOPなパブ・ロック(STIFFレーベルなんて特に象徴的だと思いますが)に非常に近いと思います。崩し、面白がりながらも失わない礼節。

← Click

← Click

Dave Edmunds 「Girls Talk」 (まあ、Rockpile ですわ)

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(14) 「そのすべての愛に」(2009年 19thシングル「抱きしめて抱きしめて」のB面)

Berryzの曲って、こういうところ、節度って大事だなと感心するんです。

混ぜたらアカン!というのはこの部分なんですよ。名曲だなぁ。

← Click

← Click

Tracey Ullman 「Breakaway」 Irma Thomasのカヴァー曲

トレイシー・ウルマンはまさに60‘sのリバイバルという感じでイギリスで大ヒットした歌手ですけど、やっぱりそうじゃないんですよ。もっと新しかったのです。黒人音楽を取り入れるというところも音楽に対する敬意というものが違ったんです。(中村とうよう氏はむしろ逆に解釈してしまったんですよ。)

← Click

← Click

(15) 「青春大通り」(2007年 14thシングル「告白の噴水広場」のB面)

ハロプロはけっこう訓練を課すみたいに日本のフォーク・ソングのカヴァーを何曲も唄わせたり(?)してきたのですが、それも無駄じゃないっていう。フォーク・ソング調ながら、どこかつんく♂っぽいメロディ。私、好きなのはハロプロがフォーク・ソングを考える時に、カレッジ・フォークの時代から踏まえるという正統を忘れていないところですね。で、何故かソルティ・シュガーや山本コータローとウィークエンドを思い出すんですけど。

← Click

← Click

The Inmates 「The Walk」

インメイツもどちらかというとPOな方向へ転向していったパブ・ロック・バンドと思われているかもしれません。本当はそのまさにPOPチューンである「Why、When

The Love Has Gone?」(元はアイズレー・ブラザーズの曲なんですが)を紹介したかったのですが、UPされてなかったので、逆にパブ・ロック然としたナンバーを挟んでみました。Berryz工房とパブ・ロックは非常に相性が良い気がします。

← Click

← Click

(16) 「あいたいけど・・・」(2006年 12thシングル「胸さわぎスカーレット」のB面)

この曲も良いですね。ちょっとB面にひっそりと入ってる小品な曲。なんでもないようなこういう曲がBerryzはやたらうまい。

← Click

← Click

Captain Sensible 「Glad It’s All Over」

そしてBerryzを聴いているとキャプテンを紹介したくなるんですよ。ユーモアと節度かなぁ。

← Click

← Click

(17) 「かっちょええ!」(2004年 3thシングル「ピリリと行こう」のB面)

A面の「ピリリと行こう」の延長で沖縄の音楽を意識しながらお祭りソングでカッティング・ギターを入れるまるでじゃがたらかソウル・フラワー・ユニオンな発想? 「平和がかっちょええじゃん!」て、今年のLIVEとかでも歌ってほしいわ。アレンジもこのままでかっちょええよね。

![]()

2014年 5月 25日

何でも出来る

もう自分の中で開放してしまったので、とめどなく書きたいことが出てきてしまうのですが、結局Berryzならば、全曲並べても全てが名曲(恐らく)。一年中、曲紹介していられそうです。

Berryz工房のシングル曲の中でも屈指の奇妙に心揺さぶられる意外な傑作が2010年24thシングル「シャイニング・パワー」。

↑ Click (9) 「シャイニング・パワー」(2010年 24thシングル)

何で「二段重ねお弁当」でこんなにも感動するのか、不思議極まりない「想定外」の名曲です。

すべてが間違っているようにしか聴こえないブラス・アンサンブル、ディスコティック・ソウル。不良の歌ではないのだけど匂うヤンキー・ソウル。「ほんの少しだけ、ご飯が片寄ってるけれどぉおお」に一瞬狂いそうなほどに心が震える。嗚呼、70年代ソウル。

こんな歌Berryz工房にしか絶対歌えない。バカすぎるが気品あふるる。濁りが無いから美しくてしょうがないんですよね。どれだけ好きなんだって思うぐらい洋楽に惚れ込んでいて、やってはいけない、混ぜてはいけないものって頑として受け付けず、つまりは駄目なものは何かってことがわかってる(好きなればこそ)ので、絶対使わないんですよ。

にもかかわらず、実際にはこんなにも崩れちゃってる、良い意味で。これがBerryz工房の破壊力。(特に熊井ちゃんがフューチャーされた曲は予測不能な破壊力に圧倒されるナンバーが多いです)

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(10) 「HAPPY! Stand Up」(2008年 5thアルバム収録曲)

わけのわからん奇妙な名曲群から1曲。このノリのKeepがたまらんのですが、歌謡曲のノリじゃないよね、ここまで行っちゃうと。

← Click

← Click

(11) 「友情 純情 oh 青春」(2004年 4thシングル「ハピネス~幸福歓迎!~」のB面)

ややパブ・ロックの入ったブリティッシュ・パワー・POP系の曲だと思います。別にパブ・ロックだ!と言いたいわけではないですが、すごく良く出来てる。「駄目なところが一切無い!」と言いたくなるわけです。消極的な意味ではなくてBerryz工房は本当に良質な曲が多い。ズバ抜けた曲は案外少ない方かもしれませんが、どの曲も一様にクォリティはすこぶる高い。メンバーの力の入り過ぎない感じがこのグループの才能であると断じるしかありません。

← Click

← Click

(12) 「Mythology ~愛のアルバム~」(2012年 8thアルバム収録曲)

で、こういう曲も意外とユニゾンで歌えちゃうんですよね。何でもやるっていうのはこういうところで、ハロプロは基本的につんく♂が細かい人なので綿密に作られているんですけど、4人で歌うところ、3人で歌うところ、2人で歌うところ、全員のところと非常に音楽的には繊細に構成されています。最悪、少々被せが入ってくる場合もありますが、常に音楽的な部分が念頭にあるが故のこのバリエーションですね。細部に渡ってBest Choiceが成されるというのは、メンバーが個性的で一人一人が全く違うというところにスタッフが面白みを感じてノリまくって曲を作っているからではないかと思います。Berryz工房の特異なところですね。

![]()

2014年 5月 24日

国内盤は出たが、最早雑誌にレヴューも載らぬ、エコ・バニの新作

エコー&ザ・バニーメンはかなり頑張っているので、本当はもっと話題になって欲しいバンドです。

新作の「メテオライツ」も、しっかりと前を向いた新しい試みを行っている意欲作ですし、それは成功している。

全曲がミディアムからスロー・テンポの楽曲で固められており、重厚で深いエコーのかかったバック・サウンドが続く。メロディは割合親しみやすい感じだが、同じテンポの曲で繋がっていくのでメリハリに乏しいという印象を持つかもしれない。

しかし、そんなことは関係ないのだ。真っすぐ曲と向き合って、決して心地よいばかりではなく、時に平板さに疲れを覚えながらも、聴きこんで苦闘する価値のあるアルバムだと思います。

音楽を辛いとか疲れるとか思いながらも対峙する気持ちを忘れたくない。

← Click

← Click

まあ言うほどとっつきにくいわけじゃない。むしろミディアム・テンポでバラード調のポップス・ナンバーが並ぶPOPアルバムであるのが基本。難解なエクスペリメンタル音楽とは全く異なる。

ただ、ポップな楽曲とはいえ、容赦なくアレンジは深いエコーとアイデアのつまった反復を繰り出し、聴く側をその音の厚みの奥へと引き摺り込んで行く。単純に解釈することなど許さぬ不安を煽るサウンド、イアン・マッカロクのVoも多重と反響を駆使しながら張詰めた精神で余計な抑揚を削ぎ落とし、曲を一定のトーンで律して不安な空間を、キャンバスに色を塗り込むように強固に定着させている。

もともと表現力豊かなヴォーカリストだが、それでいてハードボイルドな意思と無機質さをも内包するポスト・ニューウェイヴ以降に特有の捩れを持っている。(例えばジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスのような奇妙なヴォーカリストの系譜に属する)

そのヴォーカルが冴えに冴えている。イアン・マッカロクのボーカルは、今も本気で聴き込むに値する。

Ian McCulloch 「Holy Ghosts」(2013)

(「Orchestral Reworks from The Union Chapel」(2012)、「Pro Patria Mori」 (2013)のカップリングCD)

重厚なサウンドながら、無駄になりそうな抑揚がびしっと削ぎ落とされているのは、プロデューサーを務めた元キリング・ジョークのYouthの厳しい鑑識眼もあってのことだろう。Youthとは2012年にマッカロクがチャペルでの室内楽ソロLiveのオーケストラ・アレンジ、プロデュースを依頼しており、今回のサウンドについては、この頃よりアイデアがあったんじゃないかと思う。続けて製作したソロ・アルバム「Pro

Patria Mori」ではプロデュースをルパート・クリスティ、アンドレア・ライトという人物が担当しており、音楽的には今度のバニーメンのアルバムへと繋がる音楽性を持っていて、「メテオライツ」では、Youthと、いっしょにチャペルLiveのミキシングを行ったマイケル・レンデル、ソロ・アルバムのプロデューサーであるアンドレア・ライトがYouthとともに集結しており、コンセプトにおよそ2年、3作分を費やした成果が十二分に出ていると思いました。

Echo & The Bunnymen 「METEORITES」 (2014)

![]()

2014年 5月 16日

このグループだけは推しとかねばならぬ 奇跡のグループ Berryz工房

↑ Click 聴く度に泣きそうになる(既にして)稀代の名曲

Berryz工房 (6) 「普通、アイドル10年やってらんないでしょ!?」(2014)

特殊なグループ。別格なグループだと思います。その立ち居地が美しい。

奇跡のように軽やかなグループで、ハロプロの良質な部分を最も具現化しながら10年間、その質の高さが全く落ちない、変わらない。おまけに爆発的に売れることもなく、おかげで(?)自由なスタンスを理想的な形で保ってきた。

よくここまで来ましたね、っていうか、ある意味デビューから全く変わっていないことの凄さ。信じられません。一人一人並べて見ていても不思議でしょうがない。何でこんなにバラバラな子たちがずっといっしょにやってられるのか。子供の頃からいっしょだからといっても、逆にいえば子供の頃からいっしょでなんでこんなにバラバラな個性に見事なまでに綺麗に分かれることが出来たのか?

ヴォーカル・スタイルもまるで違う7人ですからね。考えて出来るヴォーカル構成じゃない。有り得ない構成なんですけど、いっしょにしたら凄いことになっていた。

メロン記念日が解散した時に、こんなグループは二度と現れないだろうと思いましたが、実はその横に既にBerryz工房が居たわけです。

70年代末から80年代にかけて「ヘタウマ」というのがあったんです。ポスト・モダンとも関係があるのですが、これは場合によっては「駄目なものを容認すること」に繋がります。以前の感覚からすれば、駄目なものは駄目だったんです。優秀なものと駄目なものを同列に語ることはあり得なかった。

70年代末から「駄目なところが良い」という考えすら現れ、それはやっぱり非難されたり、嘲笑されたりもしたのですが、正直なところ80年代において、それはある程度共通意識として共有されてしまった。

ただ、「ヘタ」なのに「ウマイ」とはどういうことか、について、当時はかなり皮膚感覚的に沁みた部分があるのです。パンク・ロックの衝撃がカウンター・カルチャーとなったのには、一方で超絶的な演奏技能と卓越したスタジオ技術の操作で音楽の「優秀さ」が「優秀さを問う」という、音楽の本質に対していかがなものかと疑問を感じる方向に向かっているさなかだったことで、あまりにその落差が大きいものとなりました。

その時に、「ヘタウマ」を容認した、というか、「ヘタウマに邁進」したのは、音楽において忘れられがちとなったものを取り戻す行為だったと私は思っています。

言葉を変えれば、「ヘタウマ」とは「ヘタだけど本質からは逸れてないこと」であり、勿論、ではその「本質」とは何か?ということが一番問われることだと思いますが、それは「音楽にとっての自由とは何なのか」ということだと私は考えます。この時、クラシック音楽はかなり技能も統制も問われる厳しい音楽で、それがクラシックなのだから、音楽とはそもそも技能と統制が問われるもの、それが起源ではないかといわれるかもしれませんが、私はクラシック音楽も年月の中でモダンへの変化を経ていると考えているので、いわゆるクラシック音楽というジャンルに音楽の起源があるとは思いません。

しかし、もうひとつ80年代にはあるのです。残念ながら80年代の「ヘタウマ」音楽は「本質からは逸れてない」と言いながらも、実は捩じれているのです。この捩じれてしまったところがポスト・モダン以降の特殊なところかもしれませんし、それが今や、早くも忘れ去られている、置き去りにされている部分だと思うのですが、現在は正直言って「捩れている」ということが評価されることは無くなりました。いや、そんなことはないだろう。「神聖かまってちゃん」や「相対性理論」や「BELLRING少女ハート」に至るまで、捩れた音楽は今もいっぱいあるやん、との反論もあるかもしれない。否定はしませんが、ちょっと違う気もしています。

それは、「本質からは逸れていない」のに「捩れてしまっている」部分と、現在は少し事情が異なっていると思うからです。

80年代80年代と、うるせえよと。80年代を特別視したくて御託を並べてるだけって、鼻で笑われそうですが、私はそれでもここをもっと考えていきたい。

さて、話はまるで関係ない方向へ行ってしまったみたいですが、この「本質からは逸れていない」のに「捩れている」ことに関して、ハロプロの音楽はブレがない。まさに80年代特有の音楽であると私は感じます。Berryz工房はそれを最も具現化しているグループです。(ただし、さらに踏み込んで言うと、これこそがポピュラー・ミュージックの実は正統なのではないかと思うのです。つまり、50年代、60年代などのポピュラー・ミュージックは捩れており、Berryz工房はその直系なのです)

「捩れる」というのは「自由」に対する障壁ではあります。ただ、人間、生きてりゃわかりますが障壁は付き物です。その意味では「障壁との付き合い方」も「自由」のひとつなのです。「捩れる」という障壁を「自由」の側へ引き寄せ楽しむ方向へ向かったのがあの頃の音楽だと考えれば、本当に80年代の音楽は面白かった。Berryz工房の楽しさは、その「自由」と「捩れ」との付き合い方に肝となる部分がある。

それを全員90年代以降生まれの子どもたちだけでやってきてるわけですから、「稀にみる」と歌うしかない!

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(7) 「告白の噴水広場」(2007年 14thシングル)

噴水広場ロケのMVも良いのですが、このDance Shot Versionもいい。

(目立たないけど清水CAP可愛い)

← Click

← Click

「ヒロインになろうか!」(2011年 25thシングル)

熊井友理奈 solo (Dance Shot Ver.) つくづくこの子がアイドルやってることの奇跡

← Click

← Click

(8) 「Berry Fields」(2004年 1stシングル「あなたなしでは生きてゆけない」のB面)

いかにもB面曲というような小品ですが、良い!(本当にXTCのシングルのB面曲を楽しむような感覚を味わえる。「Don't Loose Your

Temper」や「 Washaway」みたいな)

Berryz工房って、こういう良曲が何しろやたら多い。

![]()

2014年 5月 10日

孤高やなぁ

Berryz工房 35枚目のシングル(6月4日発売)は両A面シングル。1曲目が「愛はいつも君の中に」。2曲目が「普通、10年アイドルやってらんないでしょ?」らしいのですが、ちょっと気になったので「愛はいつも君の中に」の歌詞を聴き書きしました。聴き書きなので、正確には違うかもしれませんが、私が聴いた限りではこんな歌詞です。

http://www.youtube.com/watch?v=IAIOuIOYtRQ

「愛はいつも君の中に」

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で 光る

真っ直ぐに生きるのってとても難しい

誘惑や臆病が君に囁く

好きなのって何だろう したいのって何だろう

大切にすべきことさえ見失うのかい?

そう どんなにいいように見られたくても

ねえ 君は君以上でも以下でもない

どんな時も正義が勝つ そんな世であれと願おう

美人よりももてる人がいるのも事実

兄弟でも得意分野違うも事実

愛は寂しがりやさ 愛は愛を呼び込む

愛は愛の上に愛をつくったりはしないさ

さあ 笑え いざ 挑(いど)め

愛は愛の上に愛をつくったりはしないさ

愛は愛の下に愛をつくったりもしないさ

奴のせいにすることってとても容易(たやす)い

もう一人住んでいる悪魔囁く

さぼってればいいだろう 誰かやってくれそう

悔しさ感じることさえ忘れちゃうのかい?

そう どんな喧嘩結果であれそれが全てさ

ねえ もしも しかし まさか たら も れば もない

どんな時も正義が勝つ そんな世であれと願おう

学歴より稼ぐやつがいるのも事実

由緒ある家系のやつがいるのも事実

愛は時にきまぐれ 愛は愛を笑わない

愛は愛の上に愛をつくったりはしないさ

さあ 笑え いざ 挑(いど)め

愛は愛の上に愛をつくったりはしないさ

愛は愛の下に愛をつくったりもしないさ

さあ 笑え いざ 挑(いど)め

愛は愛の上に愛をつくったりはしないさ

愛は愛の下に愛をつくったりもしないさ

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で

愛はいつも君の中で 光る

![]()

2014年 5月 3日

普通、アイドル10年やってらんないでしょ!?

モーニング娘。‘14の道重卒業発表に追い討ちをかけるように(?)、Berryz工房35枚目の新曲タイトルが「普通、アイドル10年やってらんないでしょ!?」であることが報じられ、何とも落ち着かない気分にさせられますが、まあでもしょうがない。Berryzは信頼して見守るしかないのでしょう。今こそ真剣な勝負曲を、とも思うし、「これがBerryz」、と思いもするし、もはや運を天に任せるしか..

曲は文句なしの傑作に仕上がっており、バンジョーの音に鳥肌。「使うか?! 普通」

[ Berryz工房 全曲名曲コレクション]

← Click

← Click

(3) 「雄叫びボーイ WAO!」(2010年 22thシングル)

菅谷梨沙子の「どんがらがっしゃん」にのけぞる傑作。

← Click

← Click

(4) 「あなたなしでは生きてゆけない」(2004年 1stシングル)

つんく♂ってアメリカのソウルやディスコ、ファンクもイギリス経由で受け止めている。

← Click

← Click

(5) 「フラれパターン」(2008年 18thシングル「MADAYADE」のB面)

70年代歌謡曲っぽいメロディが4つぐらい組み合わされているフザケた傑作。ももちの高音アクセントが光る。

![]()

2014年 4月 26日

もはやハロプロしか聴く気がしないわけだが

いやあ、書くことがないというよりかは、書きたいことはあるのですが、本当にハロプロ関係のことばかりになりそうなので、ここは自重しておくべきだろう、やめておいたほうがいいとは考えるのですが、実は、本当はここが一番書きたいところだと思っているんですよね、たぶん。

ロックンロールとポップスが結局自分にとっては生まれた時から連綿と繋がっているのは、日本の歌謡曲も抜きにしては考えられない。前からちょっとづつ書いてはいますが、ボ・ディドリーやチャック・ベリー、プレスリー、バディ・ホリーがフィル・スペクターやルー・アドラーやゴーフィン&キング、バリー・マン&シンシア・ワイル、ジェフ・バリー&エリー・グリニッチ、バート・バカラックらと断絶するのではなく、繋がっているのであり、そこの延長線上にビートルズがいてバーズがいて、一方、ベルベット・アンダーグラウンドやビーチ・ボーイズがいる。その関係性の中にバズ・コックスやソニック・ユースらは存在しており、ダスティ・スプリングフィールドやカーペンターズとは、これもやはり断絶ではなく、音楽的に陸続きである。日本のGS以後(スパイダースの「夕陽が泣いている」で66年)に黛ジュン(「恋のハレルヤ」が重要であり、それが67年)といしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」(68年末。ほぼ69年)が生まれている。その意味では日本の歌謡曲とは、そのある面においてはやはり洋楽ポップス、そしてビートルズ以降として全て生まれているのであり、世界の流れを同時に視野に入れて考えれば、ソニック・ユースに60‘sポップスの血が流れているようにまた、80年代POPSはそのソニック・ユースやバズ・コックスの影響を受けている。ハロプロの音楽を聴いていると、70年代末から80年代のRockの影響をかなり正統に踏まえているとしか思えません。どのみち、私はこれらを同一線上で聴くことしか思いつかない。どうしても別物にはならないのです。

モーニング娘。‘14の「Password is 0」は売れ線の曲ではないと思うのですが、解釈的には80年代のイギリスの音楽の影響下にあると思います。「この世はWhat goes around comes around だね」と歌うところがあり、ここの「だね」を「だぁねぇええぇ えええ-」とメロディを歪めてしまうところはNew Wave的発想なのですが、その程度のことで大袈裟なと言われようとも、つんく♂のこれまでの作風から考えれば、これはたまたま節を付けただけ、というものではなく、彼の中に染み付いている影響からだと思うし、思わず膝を打つという納得できる正しさなんですよね。「いやいや、そんな風じゃないだろ?」じゃないんですよ。「正に」と思うわけですよ。

つんく♂は時々歌詞が凄いんですけど、この「What goes around comes around」が変な日本語に聞こえるってネットでファンの間で笑いネタとして盛り上がってましたが、でも実際そういう、歌詞が音感として訴えてくるように非常に細かく丁寧に作っていて、リフレインする言葉でも全部ちょっとづつ変えてくるし、英語もそういう意味では空耳風に変えてしまうものも意図的に仕込んでると思います。

まあ、私は「What

goes around comes around」があの発音とともに一旦切られて「だねええ」と入るこの連続するワザひとつで感動してしまうのですが、おそらくハロプロの音楽を聴き続けている人はこういう仕掛けにはもう敏感に反応してしまう反射神経がそなわってしまってるのだと思います。

http://www.youtube.com/watch?v=nfkJd5dSRGQ

Juice=Juiceの「アレコレしたい!」では冒頭が「たかだか数年前の」という歌詞で始まりますが、この「たかだか」が「カッカ

カッカ」と歌っているように聞こえます。パーカッシヴな感じ。滑舌の問題ではなくて、意図的じゃないか?とむしろ思います。ビートの効いたバネのあるギター・サウンドで、このパーカッシヴな言葉は音楽的に面白い。(ちゃんと「たかだか」って歌ってるようにしか聞こえないけど、と言われてしまったらああ、そうですかと答えるしかありませんが)

とにかく名曲しか入っていない Berryz工房 「スッペシャル・ベスト Vol.2」 (2014)

(「世の中薔薇色」、「コイセヨ!」所収)

Berryz工房は、このところあらためて聴きなおしたりして、良い曲が多いのに驚いています。「コイセヨ!」が自分にはけっこう衝撃的で、Berryz工房っていろいろな曲を何でも料理してしまう雑食性が特徴かと思っていたのですが、もっとオーソドックスでシンプルな、むしろ骨格としては良くありがちな曲のほうこそ得意で、これ演らしたら絶品なんだな、と思ったのです。「世の中薔薇色」という曲なんかも60‘sのロカビリーがパワーポップに変化した流れにあるシンプルこの上ない単純な曲で、それがもう見事というしかないぐらい上手い! 隙間が絶妙。こなれて「じょうず」になってしまいそうなところは、いい感じで一本調子な声の子(徳永)やドスの効いた声の子(菅谷)やももち(嗣永プロ)の子供声が入って「散らす」という高度さ。放っておいても上手いこと崩してみせる。で、4人目のヴォーカリスト:熊井さんのちょっと鼻に掛かっているのですがめちゃくちゃピュアな声が入る。(このグループは夏焼、菅谷というツー・トップに嗣永が3人目、4人目熊井という豪華布陣で、他の3人も含めて極めて有機的に機能しており、夏焼、嗣永の声が安定感抜群なため、菅谷、熊井のアクセントが時に放つ破壊力がとんでもない事がある)

← Click

← Click

熊井ちゃんのピュアヴォイスがラストでシャウトする (2) 「ヒロインになろうか!」 (2011年 25thシングル)

![]()

2014年 4月 19日

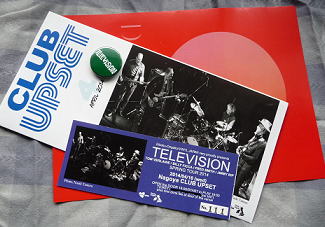

4/16 Television Live in 池下UPSET

4月16日(水)、テレヴィジョンのLIVEに行ってきました。仕事もあるしどうしようかと迷ったりもしてたんですが、当日にふっと「やっぱり見ておきたい」と思いまして、池下 UPSETへ。

池下へ着いたら6時40分。UPSETは初めてで、駅から1分という大雑把なイメージだけで会社から出てきたんで、いざ着いたら方向がわからなくて慌てました。まあ7時開演といっても直ぐには始まらないだろうと高をくくってましたがさすがに実際に7時過ぎても見つからず、どうしようかと思いました。

前もって地図をちゃんと見ておけば、何の苦労もないわかりやすい場所(1階には「GURUGURU」って店があるビルの5階)なのですが。

何とかたどり着いてライヴハウスの中へ。最大で150人入るかどうかぐらいのスペースですね。私は当日券で入場ですが、チケットが111番。客層は20代の人もいたのでしょうが、30代半ばあたりが多かったような気がします。50代は、いなかったんじゃないかなぁ。(私ももういい加減最年長レベル)

7時半ぐらいからSTART。メンバーはトム・ヴァーレイン、フレッド・スミス、ビリー・フィッカ、ジミー・リップ。

テレヴィジョンを見るのは2回目(トム・ヴァーレインは4回目)で、前回見たときは再結成アルバムを発表したタイミングで、リチャード・ロイドもいましたが、私にはちょっと“こなしてる感”が感じられてもうひとつでした。トム・ヴァーレインのソロ公演の方が新たなブルース・インストの試みに前向きになってる攻めの勢いがあって好きでした。

今回は、そのトムのブルースやJAZZを自分流に取り込んだインストをメンバー4人でJamりながら、テレヴィジョンらしいギター・アンサンブルのハーモニーへ持っていく意欲的なステージで、楽器演奏の有機的な絡みが気持ちよかったです(UPSETの音響は予想外と言ったら失礼ですが、かなりいい)。

時間は正味1時間半ぐらいで、聴きたかった曲全てが披露されたわけではないものの(「Friction」や「Foxhole」など聴けず)、ファースト、セカンドの曲は概ね聴くことが出来たし、個人的には「Glory」が妙に沁みました。ジミー・リップとの絡みで、ギター2本の音を緻密に合わせていく感じが今回は非常に丁寧に出ていて、「Marquee Moon」は厚みの中にひとつひとつの音もはっきり聴こえ、それでいてヴィンテージの手だれたゴージャス感なんかとはまるで違うひりひりした感触もあって素晴らしかったです。

このメンバーで、テレヴィジョンではなく、トム・ヴァーレインのソロとして、インスト・アルバムを作ったら面白いんじゃないかと思いました。ビリー・フィッカ、フレッド・スミスもトムのインプロビゼーション的な誘いの音に掛け合いで反応してましたし、ジミー・リップは非常にトムとのギター・アンサンブルに繊細に対応していてノイズの先っぽ(?)にいたる音まで多彩に作り出していました。

他の公演ではPhewや頭脳警察が対バン(共演は、まあ無いと思いますが)ということで、それもけっこう刺激的ですけど、単独でじっくり吟味するように音を奏でるテレヴィジョンに集中して浸ることが出来る名古屋のLIVEも、それなりに貴重なものになったんじゃないかという気がします。良かった。

![]()

2014年 4月 13日

何気にセカンドが素晴らしい出来の Heratbreaks

ちょっと大きな声では言いにくい、ひそひそ声になってしまいそうなんですけど、けっこうハートブレイクスが好きなんですよ。あんまり売れてないんだろうなと思ってまして、デビュー・アルバムもコケたのかなと。セカンド・アルバムが出るとは思ってなかったですよ。

イギリス本国ではそれなりに安定した人気を獲得してるんでしょうか?

↑ Click

セカンド・アルバムがね、かなり良いですよ。意外にも纏っているものが、個性で光ってる。カントリー・テイストをこういう形でものにしてくるとは、まるでロシアでスパニッシュの人がカントリーとロカビリーを演ってるみたいな異形のサウンドで、まさかアルバム・コンセプトが出来上がってしまっているという、初期のスミスが放っていた凄い違和感のような空気が全体から漂ってきてます。

何か、大滝詠一のようになっとるし。しかし、大滝詠一だって「さらばシベリア鉄道」のようなテイストだけでまるまる1枚、アルバムを作ってしまうなんて暴挙には及んでいない。

こういうバンドって美意識が「モテたい、売れたい」じゃなくて、なぜか音楽の方に向いちゃってるじゃないですか? ここまでやったら恥ずかしいぞというところも音楽の為なら躊躇わずやっちゃってる。イギリスのこういう恥も外聞もないところが好き。

The Heartbreaks 「We May Yet Stand A Chance」 (2014)

![]()

2014年 4月 13日

通俗を恐れない作家 チャールズ・ウィリアムズ

チャールズ・ウィリアムズの小説を読むのは2冊目。日本では『土曜日を逃げろ』(文春文庫)、『スコーピオン暗礁』(創元推理文庫)、『絶海の訪問者』(扶桑社ミステリー文庫)の3冊が翻訳されており、私は『絶海の訪問者』が未読。ノワール系の作家としては有名で、映画でもフランソワ・トリュフォーの「日曜日が待ち遠しい!」(83年)の原作者(『土曜日を逃げろ』)として知られている。他にも「デッド・カーム/戦慄の航海」(88年)(『絶海の訪問者』)、「ホット・スポット」(91年 デニス・ホッパー監督)など多数の原作の映画化があり、脚本としてもルネ・クレマンの「危険がいっぱい」(64年)でデイ・キーンの作品をクレマンらと共同脚本したりしているが、日本で紹介されているものは、ほぼこれくらいであり、手掛けてきた作品からすれば少ない。

フランソワ・トリュフォーの遺作 「日曜日が待ち遠しい!」

活動期間は1951年から1973年ほどの約20年で、20冊ぐらいの著作があると思われるが、ノワール作家としてある程度高名ではあるものの、日本では「名ばかり有名な存在」に等しい。もっとも、本人は75年に自殺らしいのだが亡くなってしまっており(65歳)、「日曜日が待ち遠しい!」などでスポットライトを浴びたのも死後の話である。

2冊しか読んでいない段階での感想ですが、チャールズ・ウィリアムズは通俗を恐れない作家、それ故に逆に通俗から遠ざかってゆくような作家だと思う。運命の女に出会い、一瞬にして地位も命も投げ出すほどのめり込み、破滅まで落ちてゆく状況を何の衒(てら)いもなく作り出す。一度立ち止まって冷静に振り返ればおかしいと気づくようなことを登場人物は見落としていく。騙す側、騙される側両方が真剣に転がっていくので、通俗的な展開に突っ込んでゆくものの、双方に信頼関係が生まれるようなおかしな空気になってしまうのだ。どちらも、その愚直さにおいて裏切らない。浅はかさまでが実話のようにリアルで真剣なので、時として物語をコントロール出来ず、神の手(作者)の介入を許さないほど破壊的にエンターテイメントの手順を逸脱してしまう。それがまた極端に通俗的で、あり得ないほど作り物めいてしまう場合もあるが、犯罪のリアルというのは、これほど無謀なのか!と、読むと圧倒される。

人間の深遠とか奥深さとかよりも、浅さの方が謎めいていて、興味が尽きない。チャールズ・ウィリアムズは、それが書きたいのであり、そのためにストーリーが理にかなった深みなど掴み損ね、失敗作のようにみすぼらしいプロットしか結果として用意できなかったとしても、そこに逡巡しないのだ。

『スコーピオン暗礁』は宝探しを巡る海洋冒険小説の骨格を持つ、とも表現できる。メキシコ湾のどこかに墜落し、沈んだ飛行機。その中には宝石が眠っている。ある組織がそれを回収しようとしており、沈んだ場所を知っている夫婦を執拗に追い詰めている。一人の潜水夫が巻き込まれ、宝が見つかれば殺されるだけの絶望的な死の航海へと連れ出される破目となる。

これだけのエンターテイメントとしての規模を持ちながら、ウィリアムズが描こうとしたのは、ひたすら狙われた夫婦の夫人に魅せられ、破滅の道を辿ってしまった潜水夫と、謎めいた夫人の極限状況の中でのめり込んでいく思いの強さ、破壊力であり、そのために宝探しまでのプロットがどれほど瓦解してスケールを失おうと、躊躇はないのだ。何のためのお膳立てだったのだ?と憤慨したくなるほど、ストーリーは骨格を見失なう。

潜水夫と夫人は殺し屋に銃を突きつけられた状態で、飛行機が沈む海域をめざすこととなる。沈んだ場所を知っているのは夫人で、航海のノウハウを持っているのは主人公の潜水夫だ。海の真ん中で逃げ場はなく、用が済んだら殺されてしまう身の上で、状況は絶望的だ。死が待っている条件下で、船の旅は不思議にも日常の生活のように進む。操舵席を殺し屋と交代で受け持ち、潜水夫が食事を作ったりし、食後にコーヒーをすすったりし、海図に線を引き、一日が過ぎてゆく。仕事が済めば、殺し屋(二人組み)は冷徹に主人公と夫人を殺すのだろうが、それまでは「食事が出来たぞ」とか、「そろそろ交代しよう」とか交し合っている奇妙な関係だ。殺し屋の男はけっこう哲学的な思索家で、物腰は穏やかだが、必要な場面では相手を切り刻めるほど冷酷であり、懐に銃をしのばせる準備だけで充分隙がないと窺わせるプロだ。

物語の設定としてはスケールもあるし、キャラも立っているし、申し分ないはずだが、作者が考えているのはどのように盛り上げるかではない。一番のミステリーは夫人にある。場所を夫に聞いて知っている(夫は殺し屋に殺される)というが、本当の場所を言っているのか、本当に知っているのかすら、はっきりとはわからない。主人公と愛し合うようにはなるが、これもどこまで本気かわからない。強さもあるが弱さもあって、生きる意志すら一枚岩ではなく、生を望む一方で死を望む危険性も孕んでいる。殺し屋たちへの配慮以上に、夫人も、主人公にとってはある意味怖い存在なのだ。

そして物語はついにこの夫人の謎の方に引き摺られる。

この、女に引き摺られる感のどうしようもなさが全てに優先するチャールズ・ウィリアムズの通俗とはほど遠い筆致は、そこらのミステリーでは全く得られないカオスを持っている。

ラストで何かが大きくひっくり返っているのだが、すごく愛に満ちていて感動的なラストだった。わけがわからないのに「わからないままでいいんだ」、と思うことが出来るラスト。ここまで相手を知ることが出来ないことに悶絶しながら、大丈夫なんだねというラスト。この希望の光とは一体何なのか?

チャールズ・ウィリアムズが持つ希望について興味があるのでもっと読んでみたい。

チャールズ・ウィリアムズ 『スコーピオン暗礁』 (創元推理文庫)

![]()

2014年 4月 12日

けっこう台無し

テリー・ホワイトの『真夜中の相棒』が復刊されたので、当然最初に出た時の本も持っているのですが、また新しく買いました。カバーが違うだけでも持っていたくなる名作です。

新旧『真夜中の相棒』(左が30年ぶりの新装版)

新旧『真夜中の相棒』(左が30年ぶりの新装版)

テリー・ホワイト 『真夜中の相棒』 (文春文庫)

今回解説を池上冬樹氏が書いていて、少なからずがっかりいたしました。これほどこの小説に不向きな解説者もいないんじゃないかというぐらい、この本をどうとらえていいのか悩んでいるのは明らかで、正直、ゲイ小説の時代の変遷や、ベトナム戦争を持ち出して解釈しようとする、文筆業らしい取り掛かり方は不快ですらあります。桜庭一樹氏に書いてもらわないと、これでは2冊目、3冊目..の復刊など覚束ないんじゃないかと心配になります。せっかく復刊したんでしょう? 「深刻な問題定義がちゃんと扱われていて有難い本」みたいな、さんざんここ20年ほどやられてきた「ミステリー本を文学作品のように扱って有難がりながら、ミステリーのとことん面白い部分からは遠ざかっている」ミステリー評はいい加減やめて欲しい。テリー・ホワイトがボストン・テランやデニス・ルヘインみたいに扱われるのは、それこそいい迷惑です。それじゃあ、再発見どころか、逆に泥を塗ってるようなものです。

昔の本に再び光を当てようとする時に、解釈が後退してしまうようでは困ります。

ここのところベン・ベンスンの小説を2冊続けて読んだのですが、これを警察小説の元祖みたいに書かれて、それが一番のポイントだみたいになったら最悪です。ベン・ベンスンの小説で描写(犯人が見えて、一瞬、前の障害物に隠れて、また見える、とか、部屋に居た二人が銃撃され、かがみこんで、一人に、君は階段を下りて下で電話しなさいとか言う時の細密な描写)について言及がなかったら、味気ないものになります。

ベン・ベンスン 『女狩人は死んだ』、『あでやかな標的』 (創元推理文庫)

![]()

2014年 4月 11日

日活の再評価には当然さまざまな視点があり得る。 「中平 康」

中平 康監督の作品が7月に5本、DVD化されるようです。「牛乳屋フランキー」(56年)は初めてのDVD化だったかもしれません。「若くて、悪くて、凄いこいつら」(62年)はWOWOWなどではけっこう放送されていて、知名度はある方の映画だと思いますが、いわゆる石原裕次郎や小林旭らが出ていない。次の世代にあたる高橋英樹や和田浩治、和泉雅子などが主役をはる映画が注目だと思います。この世代は特に際立った世代というわけではない(吉永小百合もこの年代ですよね)のかもしれませんが、あまり語ることがないからこそ面白いとも思うのです。

一番注目の作品は「結婚相談」(65年)ではないでしょうか? 実は「月曜日のユカ」が64年ですから、その1年後の映画なわけです。中平 康監督の「変奏曲」や「闇の中の魑魅魍魎」、「砂の上の植物群」、「猟人日記」といったエロスとか男女の愛欲をテーマに扱ったような映画は、あまり評価は良くないらしく、64年あたりからその路線は増えているので、「月曜日のユカ」だけが突出した作品として現在に名前が残っているのは何故なんだろう?と、今ひとつこの時期の評価が飲み込めないところがあるのですが、この「結婚相談」は今まで殆ど見ることの出来ない作品だっただけに、「月曜日のユカ」の存在の大きさ?を紐解く鍵となっている可能性もあるのでは..

![]()

2014年 4月 5日

日活の再評価には当然さまざまな視点があり得る。 「鍛冶 昇」