![]()

![]()

2013年 12月 31日

2013年の10枚 ⑧ きのこ帝国 「ロンググッドバイ」

詩の世界をはっきりと歌うバンド。Voが曲の中心にあって、詩の内容がまず耳に入ってくる。

日本にはRockの一方にフォークというのがあるんですけど、最近非常にフォークが多い(日本特有のフォークなんですけど)。

大森靖子を聴いてもフォークだなって思いました。

別にフォークだから駄目だということはないんですが、音楽と詩が有機的に作用する時に、Voってやはり音楽だと思います。詩の世界を伝えるとともに声は音楽でもあるという。そこには一歩引いた部分がある。たとえジャニス・ジョプリンやティナ・ターナーのように思い切りシャウトしたとしてもそれが音楽かそうでないかというのは結構重要なんじゃないかと。Slitsや戸川 純、町田町蔵、ほぶらきんの奇声も音楽であるように。

(でんぱ組.incってVoが全員ものすごく有機的で、Voグループとして良いグループだなってつくづく思う。私が選ぶまでもなく、2013年のBEST!)

2013年 BEST でんぱ組.inc

2013年 BEST でんぱ組.inc

きのこ帝国の一歩引いてる部分に期待したいと思いました。

きのこ帝国 「ロンググッドバイ」 (2013) ↑ Click

![]()

2013年 12月 31日

2013年の10枚 ⑦ Two Door Cinema Club 「Changing of The Seasons」

別にTwo Door Cinema Clubでなくてもいいのだが、拡散していく音楽の中で必ずしも単純なカテゴリー・ミックスに終わらない音楽が21世紀に入ってから増えているのは確かで、例えばベイルートが登場した時に今までの民俗音楽とRock、POPSをフィールドワーク的に採取することが、地に足ついた伝統音楽の上辺を掬い取って搾取するような軽々しさと非難するほど「軽くない」と感じ取ったのは、グローバル化する世界の必然なのかもしれないが、その先を見据えて音楽を追求しだした人たちが増えたのは面白いと感じた。

DESTROYERの新譜「Five Spanish Songs」とどちらを選ぼうかと考えたときに、他国音楽を取り込む破廉恥さの意欲がTwo Door Cinema Clubの方が強いと思った。何といってもどれだけ取り込もうがイギリス臭さの強靭振りが只事じゃない。この北アイルランドの3人はまるでビートルズに寄りかかる必要性を感じていないにも拘らず、イギリスを表現してみせる。イギリスの未来がビートルズ拒否にあるのは間違いない。

他にOutfitも何回か聴くうちに良いなと思うようになった。

Two Door Cinema Club 「Changing of The Seasons」 (2013)

Outfit 「Performance」 (2013) このバンドはリヴァプール出身

![]()

2013年 12月 30日

2013年の10枚 ⑥ 田中れいな 「Rockの定義」

田中れいなに頑張ってほしいと思います。

LoVendoЯ(ラベンダー)は確かに苦しいですが、田中れいなのやりたい方向で続けるべきだと思います。ただ本人にも迷いがありそうで、モーニング娘。で得ていたものを切り捨てなければならない部分もあるのではないでしょうか。完全には振り切れない弱さが彼女らしいとも感じるのですが、このままだとかなり難しい気がします。でも、その甘さが彼女の優しさだし、それが声の魅力なんだとも思う。

↑ Click Lo VendoЯ Live

本当に人間味のある歌唱で、歌い方自体はちょっと巻き舌の悪癖なタイプなのですが、その歌い方自体が問題にならないくらい歌に力が篭もる。たぶん我流でここまで突き詰めてしまったからでしょうが、結局、歌手って歌い方ではないんだなと彼女の歌を聴くと思うのです。

ハロプロには特別な歌手が何人もいましたが、その中でも田中れいなはとりわけ特殊な歌手だと思います。ハロプロの真のエースといえる歌手を選ぶなら彼女だと思うくらいに。

↑ Click 田中れいな 「Rockの定義」 Live

ちょっとですが、似た感じで思い出した歌手がいるので書いておきます。

本田恭章という歌手で、アイドルのように売り出してから後にROCKに転向したのですが、少々違和感ありという感じで、しばらく本気で聴いてもらえなかった時期があったりして、私もROCKとして魅かれるということはあまり無かったのですが、いい歌手で好きでした。いい歌手っていうのも別に歌唱力とかROCKらしい声とかがどうこうではなくて、当時においてこの人の歌い方がある意味我流(やっぱり偽英語風巻き舌が基にはなっているものの)で「自分の手作りの歌い方だった」のが魅力の大きい部分だったと思います。

↑ Click 本田恭章 「☆BOY」 (1982)

モーニング娘。 「ブレイン・ストーミング/君さえ居れば何も要らない」 (2013)

モーニング娘。 「ブレイン・ストーミング/君さえ居れば何も要らない」 (2013)

![]()

2013年 12月 29日

2013年の10枚 ⑤ パスタカス&テニスコーツ 「ヤキラキ Yaki-Laki」

ネオサイケ、現在の最高峰としてテニスコーツを推します。

ネオサイケって私の場合はエコー&ザ・バニーメンを指すのですが。あのバンドがどれだけ特殊だったのかというのは未だにちゃんと語られたことはないのであって、語るつもりの人が出るかどうかもわかりませんが、私は、今、テニスコーツの動向をじっと見つめる、見つめることによって、一体何をネオサイケなどと呼ぼうとしていたのか(まるでアシッド・フォークのように正体不明な言葉を)かすかに感じられるようになってきている気がします。

エコー&ザ・バニーメンが特に好んで演奏していたドアーズとベルベット・アンダーグラウンドとテレヴィジョン。サイケデリック・ロックと言うときに名前として浮かんでくるドアーズに対し、ベルベッツは必ずしもサイケのカテゴリーで語られる存在ではないですが、ポスト・パンク以降、意識せずにはいられない音楽となったベルベッツの音に奇妙にドアーズに拘って二つを自分たちの音楽の中に捻じ込んだのがエコバニでした。

例えばその延長上にパステルズを置いたときに、またひとつの奇妙な音楽の志向が表れます。 Maher Shalal Hash Baz がパステルズと共鳴したのにはわけがあって、エコー&ザ・バニーメンの音楽って意外とイギリスやアメリカよりも日本に与えた影響が大きい。 本人たちが意識したしないに関わらずゼルダやルースターズらがエコ・バニから何かを受け取っていたのは、間違いない。何を受け取ったかがはっきりしないが故に、エコ・バニの名前が直接出ることはない(というより、そこまで影響力のあるバンドだとは認知されていない。まあ、そうでしょうが)のですが、これはどうも日本の音楽と共振している気配がある。(直接的にはベルベッツの影響力が大きいのは確かですが、これは世界中に共振を起こしている要素ですが、エコ・バニの音は世界ではなく、日本で特に共振を起こしている)

コクシネルを聴くと日本にあるサイケの部分が何故かエコー&ザ・バニーメンに似ているという気もするのです。

そしてテニスコーツが、コクシネルのようにその日本のサイケデリック(いや、やはりむしろネオサイケという言葉で呼びたい)の要素を今、引き受けていると思うのです。

頓珍漢な文章で済みませんが、私はこんなことを考えながらテニスコーツを聴いています。

パスタカス&テニスコーツ 「ヤキラキ yaki-laki」 (2013)

![]()

2013年 12月 23日

ジョルジュ・ロートネル 追悼 Filmography 2

1959年 「Marche ou crève 」

2作目。これはフランスでDVDが出ています。

![]()

2013年 12月 23日

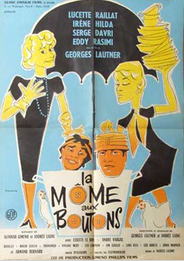

ジョルジュ・ロートネル 追悼 Filmography 1

1958年 「La môme aux boutons」

ジョルジュ・ロートネル監督の第1作目。

リュセット・ライヤ(Lucette Raillat)という女優・歌手の54年のヒット曲「にきび娘 LA MOME AUX BOUTONS」をきっかけに作られた映画と思われますが、それ以上調べがついておりません。VIDEOもDVDも出ていないと思われます。

おそらくはコメディ。

![]()

2013年 12月 22日

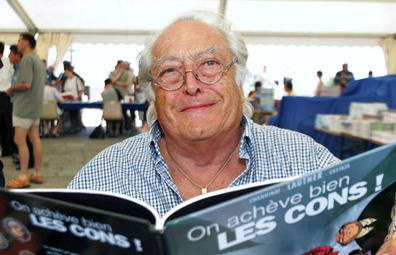

ジョルジュ・ロートネル 死去 87歳

映画監督 ジョルジュ・ロートネルが11月22日に永眠されました。87歳でした。

雑誌『映画秘宝 2月号』の記事で初めて知りました。年齢的に仕方がないのですが、残念です。

そもそも私がこのHPを始めたきっかけがロートネルの作品を少しでも世間に広めたいというのが目的で、このHPを完成させてゆくゆくはロートネル氏に直に会い、インタヴューとかしてみたいなどと途方もない夢想なんかしながら、結局熱意が足りず、中途半端な状態で今まで来てしまい、満足にロートネル映画を援護することも出来なかった。何とか生前にもう少し何か自分でも納得できる形を作り上げるべきでした。

勿論今後も時間は掛かるかもしれませんが、ジョルジュ・ロートネルの功績については続けて発信していきたい気持ちです。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

![]()

2013年 12月 22日

2013年の10枚 ④ Juice=Juice 「私が言う前に抱きしめなきゃね」(シングル)

「つんく♂の快進撃」という言葉が巷に出てこないというところに奇妙な違和感を覚えますが、「モーニング娘。‘14(ワンフォー)」と来年名乗ることについては、あれこれ批判は出るようで。しかし、つんく♂がモーニング娘。を20年、30年と続けるために...と語る理由に本気度を感じるとするならば、これは凄い決意だなと思います。 私はつんく♂の音楽愛に対して反応しない音楽ジャーナリズムが不思議で仕方ありません。

Juice=Juiceについても思いのほか評判が少ないと感じています。個人的には少なからず衝撃があったのですが、結局歌謡曲というものをリアルタイムで評価できる存在が無いということなのか、また20年たってからぼちぼち回顧するなんてことを繰り返すつもりなのか、現時点で「良い」と言い切っていなければ、20年後に筒美京平に大騒ぎするように持ち上げたって、そんなのは誰にも出来ることだとしか思えない。

ハロプロの凄いところはまず「洋楽の完璧な解釈」にあって、そこに歌謡曲特有(いわゆる偽物のいかがわしさ)の大衆性がプンプン匂いたっているところにあり、正に正統というしかない。ここの土台がしっかりしているところが、割と歌謡曲に対して教養のない秋元関連や、異端(ついプログレに走ってしまう)のももクロなどと異なるところで、解釈が正しい故に、冒険した部分にちゃんとした意味が加わる。

「私が言う前に抱きしめなきゃね」のベースがディスコ・ビートや最近のダンス音楽の要素だとしても、そこにイギリスのマッドネス的なスカとパンク要素が匂いとして入り込んでおり、そのイギリスの音楽の解釈がドンピシャに正しい。ハロプロの切れ味はそこにあって、「解釈の正しさ」があることによって、プレスリーのロカビリーの時代から現在までの英米の音楽の歩みとそれに対応したフランスや北欧のPOP、南米やアジア(タイやインドネシアなどの方が歌謡曲的には韓国よりもはるかに深みもエグ味もある)の歌謡曲と連動している。Berryz工房がタイのヒット曲を間単に咀嚼できてしまう裏打ちがここにある。

Juice=Juiceは当初、実は一番注目していた女の子(大塚愛菜)が抜けてしまったのでちょっと心配だったのですが、その後も姿勢がぶれず音楽的にかなり高度な曲を連発しているので、こういうところではっきり良いものは良いと言っておかないと、製作側がリアクションの無さに迷いを生じてしまうのが本当に怖い。

まあ、そうは言っても今まであり得ないほどに初志貫徹しているが故にBerryz工房も℃-uteもスマイレージも水準が落ちないというハロプロはとんでもないことになっているんですけどね。

Juice=Juice 「私が言う前に抱きしめなきゃね」(2013 インディ-ズ盤) ↑Click 6人の頃

![]()

2013年 12月 21日

2013年の10枚 ③ プリファブ・スプラウト 「Crimson/Red」

話題となったプリファブ・スプラウトのアルバムだ。このバンド(=パディ・マクアルーン)を特別視するファンによって支えられてきた。ファンが彼をここまで押し上げたと私は確信している。プリファブ・スプラウトをファンはずっと手放さずにきたし、80年代を代表する存在として評価されなければならないと考えてきた。ファン(ミュージシャンも含む)が粘って口をすっぱくして言い続け、無理やりTOPシーンに彼を引きずり込んだのだ。そうでなければプリファブ・スプラウトは30年の時を経て、名前を残す存在にはなりえなかっただろう。

新作を聴いて、私は痛々しいと思った。率直な感想だ。メディアがどんなに華やかな賛辞を述べようと最早浮ついたメディアが言及するプリファブ・スプラウトなど何も語っていないに等しい。

しかし、この痛々しさこそが、音楽に求めるものだ。パディ・マクアルーンの痛々しさとはあくまでも徹底して戦い抜くことの痛さであり、その姿勢がむき出しになっているのが「クリムゾン/レッド」の陰惨なチープさである。別に意図的にチープに作ったわけではないだろうが、滋味あるヴィンテージな深みのあるゴージャスな演奏を、腕っこきのミュージシャンでも集めて作り上げればより映えるに違いないであろう楽曲群を、何もここまで安価な薄っぺらさで貶める必要も無いだろうと思うぐらいにアレンジは貧相で、単調で直截で暴力的なまでに才能を欠いた音で構成されている。

なぜここまで(音楽的に)孤立してまでも彼は作り、歌い続けるのだろうか?

恐らく私たちファンが決してプリファブ・スプラウトを手放さない理由はそこにある。彼が音楽的には絶対に倒れない人だと信じているからだ。どのようなアレンジの楽曲になろうとも、それはプリファブ・スプラウトの根幹を成すものではない。例えばラスト曲の「ミステリアス」において、どんなにこのアレンジが気の利いたものとは思えなくても、むしろパディ・マクアルーンの表現すべきは単純なメロディの連続とシンプルなブルース・ハープとハモンド・オルガンの呪いとも祈りともつかぬ応酬にある。彼の音楽の芯の部分はこういう必死さが占めている。私たちは最初からこの痛々しさをともに噛み締めてきたはずである。

プリファブ・スプラウトはブルースである。

Prefab Sprout 「Crimson/Red」 (2013)

![]()

2013年 12月 14日

2013年の10枚 ② Dream Boys 「Dream Boys」

爺のほざくたわごとみたいにROCK、ROCKと書いてしまいましたが、そのみっともなさを自覚しながらまだまだ考えていきたい、と思ったのが2013年でした。

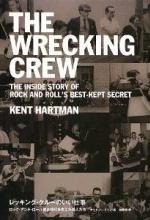

その意味でいったんROCKの定義を白紙に戻すということも考えてみたのです。筒美京平の曲をROCKだと言ってみる。つんくの言うROCKとは何のことだろうと考えてみる。自作自演が格好良いという時代を生み出したビートルズの到来に逆行するようにロック・アンド・ロール(ケント・ハートマン)に食い込んでいったレッキング・クルーの果たした役割etc

Dream BoysはLAのバンド。これがデビュー・アルバムだと思いますが、少しストーン・ローゼスを思い起こさせる、即ちBYRDSのようなアトモスフィアがまとわりついているバンドで、特に新味があるわけではなく、Guitar

Bandとしてもむしろオーシャン・ブルー(ペンシルヴァニアのベテラン・バンド 今年、復活の新作を出してましたね。買ってはいませんが)の持つ中庸的などっしりとした安定感を思わせる(オーシャン・ブルーはそこが美しいバンド。考えてみるとアメリカにはイノセント・ミッションなどの極めて完成度の高いギター・POPバンドが多い)。

今年、Ocean Blueが発表した新作「Ultramarine」

今年、Ocean Blueが発表した新作「Ultramarine」

この完成度は何なんだろうな(技術の高さではなく、イノセントさの具象化に秀でている)。デビューにして見事に出来上がっているにも拘らず、その音楽は計算高い退屈さではなく、完成形の先に脆さが待っているような初々しさを持っている。しかも中庸、中庸と言っていても、実は音楽としてはノン・コマーシャルだったりする。アメリカはヨーロッパのような叙情性とメロディを一致させることがなく、割と平気でアンチ・メロディアスだったりするからで、このDream Boysにしてもギター・アンサンブルが湿り気をおびることなく無味乾燥にリフレインしたりする。イギリスのバンドと決定的に違うところだ。あまりに乾いているので実験的な音に聴こえる(7曲目の「Sworn」 で聴けるギターの乾き加減など象徴的)。

Dream Boys 「Dream Boys」 (2013) ↑ Click

![]()

2013年 12月 14日

2013年の10枚 ① イノトモ 「ねむるねこ」

声の大きさが重要なのではない。スクリーム。咆哮。イノトモの叫び。

5年ぶりのアルバムで、本当に待ちました。

このシャウトに対し、半端な反応しか示すことの出来ないメディアや音楽ジャーナリズムに失望を感じる2013年でした。もう少し地に足をつけた音楽ライターという人はいないものなのでしょうか?

音楽にとって大切なものというのは何なのか、自分なりの答えを持ってぶれずに意見の出来る人はいないのか? 音楽を作る人は一生懸命やっているのに、それに対してまともに対峙することの出来ない人が、彼らの作った音楽を間違った言葉に変換して流布している。間違っているというのは正解かどうかを指しているのではなく、本当に自分に誠実に向き合って音楽に接しているかという問題だ。

私はイノトモの新作「ねむるねこ」に対して、イノトモの叫び、その声の強さに触れる言葉を持たずに、凡庸に平均点(7点)など雑誌で平気でつけているようならば、もう一度自分自身に向き合って、自分にとって音楽とは何なのかを自問する必要があるように思う。本当にあなたはイノトモの声を聞いたのですか?

つまり、ライターは常に自分を疑いながら自分に問いかけながら、他人が作る音楽に向き合わねばならない。ライターがしていることというのは、音楽を評価することなどではない。何故、私たちが音楽を聴くのかを言葉にすることだ。ライターは音楽を聴くことについて語るのであり、それが生きていくことでもあり、人とともにあることであり、だから問い続けるのである。ある意味、そこは音楽を作る人にとっても共通の問いであり、作る人と聴く人はそこで繋がっている。

今作は、非常にバンドサウンドとして危うい均衡の中にあり、イノトモの声とバンドとの関係性の生々しさが匂うように伝わってくる傑作でした。ヴィンテージなウッドベースやペダルスティール、マンドリンのような響きがベテラン奏者の驚異的な安定感を感じさせる手練の高級感ただよう香りを感じさせるかというとそうではなく、上手いか下手かという境界とは全く別のところで立とうとしている。そのために有り得べきところで芳醇な香りを放つように楽器の音色が作用するのではなく、ウッドベースやペダルスティールらの音が思いもよらぬ表情を見せ、違う作用、イノトモの叫びに向かい合い、屹立しようと挑みかかる音となっている。

(ウッドベース:伊賀 航、ペダルスティール:安宅浩司、ドラムス:北山ゆう子、アコースティックギター:イノトモ)

イノトモの声は力強い。声質としては細い声でも何の関係も無く強い。その声はROCKのシャウトだ。私はついROCKという言葉を表現として使ってしまうが、2013年にきて、どこにROCKという表現を使うのか、考えるようになったし、意識して使うようになってきてもいる。自分にとってROCKとは生きていくことの意味の一つであり、それだけに今、ROCKの存在がどこへ向かおうとしているのか、やや危機感みたいなものもあるからだ。だからつい、いちいち使ってしまうのだが、最早いちいち書かなくともわかってもらえる時代ではなくなってしまったと私が考えているからである。

イノトモ 「ねむるねこ」(2013)

![]()

2013年 12月 7日

2011年 フィリピンで

えっ! 2011年。フィリピンで。Wild

SwansがCareの曲をやるってんで大盛り上がり。

が、合唱してる!

フィリピンですよね。マニラなんですよね。

いやいや、あり得ない。日本ではありえない事態がフィリピンでは起きていたわけです。

Careの曲で合唱って...

← Click

← Click

世界にはあるんですね、こういうことが。

Wild Swansってイギリスの80年代のバンドの中では、関わってる重要な人が多いために名前自体は大きいんですけど(何しろエコー&バニーメンのピート・デ・フレイタスに始まり、ロータス・イーターズやCareも関係あってイアン・ブロウディ=ライトニング・シーズ、ウッデントップスのロロまでつながりがあるというリバプール・コネクションの中枢のような役割)、音楽的には最大公約数的に無難に受けそうな中庸な音楽で、質は高いとか思いつつ、刺激の少ないサウンドだと思われ、あまり熱狂的にファンのつくバンドではなかったという印象があります。ある意味親しみやすい分、例えば日本におけるWANDSとかDEENみたいなああいう一般受けする音楽に近い側面はあったかもしれないですけど、日本ではイギリスのインディー系のバンドで、どうも立ち位置と音楽がミスマッチみたいなとらわれ方をしていたということはないでしょうか。

日本はやはり洋楽との間にちょっとした壁のようなものがあって、イギリスでは普通にTOP10ヒットの扱いのバンドも、マイナーな人たちと勝手に思い込んでいたところがあった気がします。

それにしてもCareですよ。

しかしまあ、数年前に再結成して活動を再開したようですが、Wild

Swansのメンバーは割りと現役感あって、なかなかいいLIVEです。私もこの場にいたいって思いました。ちょっと羨ましい。

↑ Click フィリピンのTV番組で

演奏も素晴らしい。トラッシュ・キャン・シナトラスにもひけをとらぬ良質なブリティッシュ・ギター・サウンド

![]()

2013年 12月 1日

焼氷の歌

高畑充希さんが出ているというので朝の連続テレビ小説「ごちそうさん」を時々録画して見ています。

前田 哲監督の「ドルフィンブルー フジ、もういちど宙へ」(2007年)に出ていた子です。その後、竹内まりやの作曲した曲などで歌手としてCDアルバムを1枚出しました。いい歌手で好きでよく聴いてましたし、期待してもいたのですが、なかなか歌手でブレイクするのは簡単なことではないと思ってましたので、こうして今も頑張っているのを見ると何だかほっとして、嬉しいですね。

映画「書道ガールズ!! わたしたちの甲子園」(2010年 猪股隆一)では3枚目な感じの女の子で出ていて、最初にやにわ書道パフォーマンスを始めるという、突然がっと動き出すタイプを演じて、今回の「ごちそうさん」にもそういうキャラクターが繋がっているみたいです。

11月29日の回では得意の歌を披露してました。

あわよくば、ですが、菅野よう子さんの協力で、もうちょっと歌う機会を増やしてもらうことは出来ませんでしょうか? 女優としては勿論ですが、歌手としても期待印です。

![]()

2013年 11月 30日

今、フランス映画の見直し気配が徐々に

アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督の遺作「囚われの女」(68年)が初DVD化されましたね。

アンリ=ジョルジュ・クルーゾー 「囚われの女」

アンリ=ジョルジュ・クルーゾー 「囚われの女」

ビデオが昔出てはいましたが、レンタル店でもめったに見かけることの無い希少品でしたので、見ている人は50歳以下の人にはかなり少ないと思います。

値段もAmazonでなら2000円切って1900円台ですから、これは安いと思います。

クルーゾー監督は、現在でも比較的有名な巨匠監督の一人ですが、「悪魔のような女」(55年)、「恐怖の報酬」(53年)などがあまりに飛びぬけて有名なので、案外他の作品が話題に上ることが少なく、いまだに「密告」(43年)、「犯罪河岸」(47年)のようなミステリー作品の傑作が十分に評価を受けることなく、ひっそりとDVD化されたままなのが残念です。10数本しか撮っていないため、本数から言えば既にその殆んどが日本でもDVDで見ることが出来るようになっており、「情婦マノン」(48年)、「ミステリアス・ピカソ-天才の秘密」(56年)、さらにはカラヤンの指揮する劇場を撮影した作品まであるわけですが、ここまで来たならいっそ、全作品が見られるようにしてほしい。

特に私は、以前衛星放送の録画に失敗して途切れ途切れでしか見ることが出来なかった「スパイ」(57年)という映画が非常に面白そうだったので、是非もう一度、ちゃんと見てみたいのです。この映画はビデオでも発売されたことがないので、放っておいたらいつまでたっても見ることが出来ないかもしれません。「囚われの女」がどういうわけかふいに日本でDVD発売されましたので、ここはその勢いで続けて出してくれないものかと、期待したいところです。

「スパイ Les Espions」

「スパイ Les Espions」

最近フランス映画が日本人の目に触れる機会は、また徐々に増えてきている気がします。近年の新作が次々劇場公開され、フランスの割とプログラム・ピクチャー的な(一時期のハリウッドを意識したような外出着みたいな体裁ではなく普段着的な)アクションやラブ・ロマンス、家族ドラマなどもDVD化される機会が増えていますし、往年の名作もその余勢で動きが活発化している気配もあります。今、フランス映画を盛り上げるチャンスではないでしょうか?

「フランス映画をもう一度」というところを、今、何かしておかないといけないんじゃないかなという気がします。どこを足掛かりに...と多少迷う部分もあるのですが、例えば、最近小さいながらもモーリス・ピアラの見直しみたいな動きがあって、「ソフィー・マルソーの刑事物語」(84年)なんてのまでが、思い出したように話題に出てきてたりもします。意外なもので、30年たつと、変わってきたりもするのですね。

モーリス・ピアラ作品

モーリス・ピアラ作品

今一度、フランス映画をさかのぼって見直していく、良い時期が訪れようとしている気配を私は感じます。

![]()

2013年 11月 24日

「陽あたり良好!」

「東京バンドワゴン」を見ていて思い出すのは、実は「寺内貫太郎一家」や「時間ですよ」ではなく、「陽あたり良好!」でした。お人よし、お節介で、困ってる人につい世話を焼いてしまう、そんな性格の登場人物が集まってしまうところや、他人が一つ屋根の下に暮らす雑居感覚の方が、大家族としての物語よりも「東京バンドワゴン」の場合、際立ってると思うんですよね。

それで思い出したのが「陽あたり良好!」なんです。

「陽あたり良好!」というのは、自分はマンガやアニメの方は見ていないので、竹本孝之、伊藤さやかが主演したTVドラマ(1982年)のことなんですが、これは奇跡的(?)にもDVDBOXが出ていて(あだち充 原作だったおかげ)見ることが出来ます。 私の好きな木下 亮監督が全19話中8本の演出をしています。

「陽あたり良好!」は元は1980年から『週刊少女コミック』で連載されていたあだち充のマンガでした。あだち充は78年から『少年サンデー』で『ナイン』を連載していて、おそらく時代を一世風靡するきっかけはこのあたりから始まっているのではないかと思うのですが、私は案外マンガ離れは早くて、高校2年あたりからはだんだん読まなくなっており、82年頃にはもう雑誌を読む習慣は無くなっていて、『タッチ』とかも読んでいませんが、小学5、6年頃(1975年あたり)には、妹の読んでいた「週刊少女コミック」はいっしょになってかなり熱中して読み込んでいたので、その頃に載っていたあだち充の読みきり短編などがけっこう好きでした。話は脈絡無く飛びますが、1975年の『週刊少女コミック』というのは、上原きみこの『ロリィの青春』『炎のロマンス』というのがあって、そしていまだに忘れられない高橋亮子の『つらいぜ!ボクちゃん』があり、楳図かずおの『洗礼』、竹宮恵子の『ファラオの墓』が連載されていて、当時はあまりその存在感というものをわかってなかったのですが、大島弓子の『いちご物語』なんかもあって、けっこう充実したラインナップでした。

(『つらいぜ! ボクちゃん』については、いつかまた別のところで書いてみたいです)

このドラマの「陽あたり良好!」。無理に「寺内貫太郎一家」や「東京バンドワゴン」のような家族ドラマの系譜に関連付けるわけにもいきませんが、偶然にも高校の校長先生役で小林亜星が出演していて、喧嘩っ早い応援団部員の生徒を次々投げ飛ばすみたいなシーンもあり、どこかやはり「寺内-」に通ずるところがあります。

家族ではないのですが、若い未亡人が経営を始めた「ひだまり荘」に同じ高校の個性もキャラもバラバラな新一年生が下宿し、共同生活を送るその特殊な環境の中で、どう見ても普通ならグループになるはずもない気取った二枚目と熱血男児とがさつな食いしん坊と瓶底メガネのひきこもりに快活女子という5人が、何か妙に調和が取れて、チームワークが良い、みたいなのがやけに心地いい。「東京バンドワゴン」は、特に小説の方が顕著なのですが、他人であるIT企業社長の藤島や、近所のマンションの管理人のケンさん、昔孤児となって堀田家に住み着いたかずみちゃん、新聞記者の木島などetc、何の縁も無いような人たちが次々堀田家に入り浸る(または住み着く)ようになってくる、ある意味、バラバラな個性の人たちといいながら、どこかに共通点があるのだろう、ゆえに、何となく集まってきて居心地がいい感じが、似ているような気がするのです。

小林聡美、日本のジャッジ・ラインホルト?田中浩二、武田久美子ら

![]()

2013年 11月 24日

ここから ロック・アンド・ロール と呼ぶ

「レッキング・クルー」とは壊し屋、解体屋を意味する言葉。ハル・ブレインが何故、自分たちスタジオ・ミュージシャンの集団をこう名づけたのかはわからないのですが、解体屋どころか、60年代のアメリカのROCKの或る形を殆んど彼らが構築してしまったというほど、その及ぼしている力の範囲は大きい。

いつから彼らのことが世界的に公(おおやけ)にされてきたのか私は知らないのですけど、かつてモンキーズが自分たちで演奏はしていないと噂されたらしい60年代(70年代にもまだこの話は燻ってました)、まさに彼らがスタジオ・ミュージシャンとして活躍していた時代には、レコード会社から影武者のように扱われ、伏せられてきた存在だったはずです。(バンドは、LIVEは自分たちで演奏することもできましたが、スタジオではスタジオ・ミュージシャンが演奏したのです)

『レッキング・クルーのいい仕事』ケント・ハートマン著という本が出て、どれだけの音楽に関わってきたのかがある程度わかりましたが、この本に書かれていることだけでもスケールとしてはでかい!

ケント・ハートマン 『レッキング・クルーのいい仕事』 (Pヴァイン・ブックス)

名前を挙げるだけでも「フィレス・レコード」つまりフィル・スペクターの仕事(この本ではPヴァインなりのこだわりかフィルズ・レコードと表記されていますが、私はフィレスで良いと思う。日本が誤解してきた文化も歴史でしょ)、バーズ、アソシエイション、ビーチ・ボーイズ(当然「ペット・サウンズ」を核とする)、ママス&パパス、ソニー&シェール、フィフス・ディメンション、ゲイリー・ルイス&プレイボーイズ、ゲイリー・パケット&ユニオンギャップ、グラス・ルーツ、モンキーズ、サイモン&ガーファンクル、カーペンターズと、“軒並み”という表現がふさわしいと思うほど。(個人的には、巻末に記されていたリストの中のハミルトン、ジョー・フランク&レイノルズの「恋のかけひき」が最近ツボ)

実際その音楽性の重要性からすると、なぜこのクルーの面々があれだけの快挙といえるアメリカ音楽を作りえたのか、プロデューサー、エンジニア、バンド当人(演奏をさせてもらえなかった当人たち)も含めてこのシステム全体が生み出した創造性(おそらくそれこそがアメリカ音楽そのものということになってくるのだろう)をこの本はかすかには知らせてくれるのだが、当たり前ながら上記のアーティストの音楽を解き明かす鍵としては1冊の本では到底足らない。

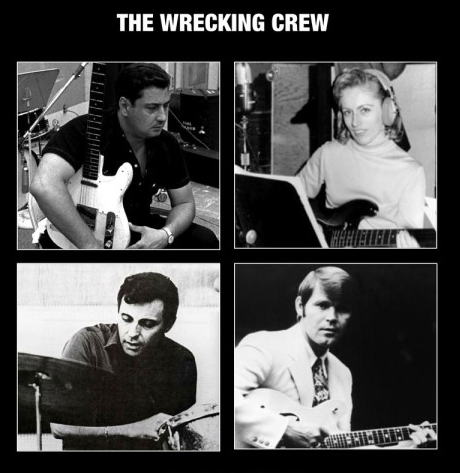

Tommy Tedesco、 Carol Kaye、 Hal Blaine、 Glen Campbell

そういう趣旨の本ではないとも思うので、仕方ありませんが、今はとにかく、入り口として垣間見ることが出来るだけでもこの本は途轍もなく重要で素晴らしい! 本として、読み物として極めて感動的な本です。

切り取っている部分が素晴らしいのですが、まずグレン・キャンベルやハル・ブレイン、キャロル・ケイなどのレッキング・クルーの主だった人物のスタジオ・ミュージシャンの道に至る物語のあと、フィル・スペクターが登場します。彼はまだただの学生で、あるJAZZギターのプロ奏者(ビル・ピットマン。後にレッキング・クルーの一員となる)にギターを習いに行くのです。しかしスペクターはある時に先生に自分の可能性はどうかと尋ねます。先生はスペクターの覚悟を察しており、大成はしないだろうことを告げます。スペクターはその後、テディ・ベアーズを結成し、全米1位を果たしますが、裏方の道を選びます。そしてウォール・オブ・サウンドを作り出すその録音に集められた面々がレッキング・クルーを構成していくのです。

フィル・スペクターは天才の名を欲しいままにするアメリカの最重要人物の一人ですが、その最盛期はロネッツ「ビー・マイ・ベイビー」のヒットを頂天(この曲は全米1位にはなっていませんけどね)とする63年からアイク&ターナーの「リバー・ディープ・マウンテイ・ハイ」がスペクター渾身の出来でありながらチャート惨敗で終わる66年までの3年程度のことに過ぎません。この本はそのスペクターが失意のうちに消えていくスタジオの様子をとらえています。レッキング・クルーの面々が、レッキング・クルーの面々だけが知るアメリカの魔術が消える瞬間です。

この本ではビーチ・ボーイズの「ペット・サウンズ」についてはさほど文章はさかれていません。「ペットサウンズ」を語るにはこの本の中では無理でしょう。ただ、最も重要な部分が「ペットサウンズ」が作られる過程、ブライアンとレッキング・クルーの面々がめざしたもの、つまり単にブライアン・ウィルソンの脳内を実体化するためだけにレッキング・クルーは尽力したにはとどまらない。両者の共同作業の中にビーチ・ボーイズの孕むアメリカ音楽の底なしの深さが存在していることがこの本のレッキング・クルーのスタジオでの対処の仕方をドキュメントのように読むにつけ、想像できるようになります。

次に重要なのがバーズの「ミスター・タンブリン・マン」です。バーズはアメリカで最初のROCKと位置づけられる存在です。ロジャー・マッギンは演奏を許されましたが、その他のメンバーは演奏をさせてもらえず、ハル・ブレインらが担当しました。ある意味、アメリカのROCKはレッキングクルーが1号だという解釈も可能です。当然バーズのメンバーは納得がいかなかった。やはり、バンドの当人たちが演奏していない曲をバンドが自分たちの曲だとして名乗ることの抵抗感は当然の感情です。聴いてる側も複雑な思いです。

ママス&パパスなどは現に演奏できないメンバーが多かったので衝突はありませんでしたが、アソシエイションやモンキーズ、グラスルーツのメンバーらは会社側と揉め、脱退騒動などを起こしています。この本は、怒ったメンバーがスタジオに居座って録音を邪魔したり、クビになって去ってゆくエピソードなどもドキュメント的に切り取っています。

そうした犠牲を払いながら、単に手堅いプロフェッショナルな伴奏者としてスタジオ・ミュージシャンが存在したのではなく、スタジオ・ミュージシャンの面々が実際にビーチ・ボーイズやサイモン&ガーファンクル、カーペンターズなどの音楽を創造性のあるものとして具現化してきた、犠牲の一方で達成してきたものの大きさが、かつては本当に「手堅い伴奏」としか思われていなかった時代があったこと(もういい加減カーペンターズの重要性をROCKの側からも認識すべきです)もあって、大変複雑な心境を生み出しています。

私は、今この心境を味わうことがとても重要なことだと思うし、この本はまさにその心境を表現するために存在しています。

69年あたりになると、バンドは自分たちで演奏する権利をゆずらなくなります。基本的にはドアーズもジェファーソン・エアプレインもバーズもモンキーズも自分で演奏・録音するようになり、レッキング・クルーの面々は仕事を失ってゆきます(若いスタジオ・ミュージシャンの台等もあります)。キャロル・ケイやラリー・ネクテル、トミー・テデスコといったクルーの中心だったプレイヤーも姿を消していく。ハル・ブレインも徐々に一線から遠ざかります。

レッキング・クルーとは別に組織や徒党を組んでいたわけではない、よく顔を合わせる連中同士で名乗っていたに過ぎない。総勢で言えば何十人にも及び、それとて誰が資格を持つなどと決められるわけではない、スタジオ・ミュージシャンたちのただの呼称です。しかしおそらく彼らが成し遂げてきたことの大きさは、まだこれから発見されてゆくことになる。間違いなくこの著者は、フィル・スペクターの去ってゆく姿を、まだ終わっていないものとして描写しているのです。暗闇に消えるスペクターやクルーの面々を立ち尽くしたまま終わらせていい筈がないのです。

この本に登場するレッキング・クルーの面々

グレン・キャンベル g

キャロル・ケイ b

ハル・ブレイン ds

ジョー・オズボーン b

スティーヴ・ダグラス sx

ハワード・ロバーツ g

トミー・テデスコ g

アル・デロリー pf

ジミー・ボンド b

ビル・ピットマン スペクターの先生 g

レオン・ラッセル(ラッセル・ブリッジス) pf

レイ・ポールマン b

ドン・ランディ pf

アール・パーマー ds

トミー・モーガン ハーモニカ

ドン・ピーク g ウクレレ

バーニー・ケッセル g

ジェリー・コール g

ラリー・ネクテル b key

ミシェル・ルビーニ pf

プラス・ジョンソン sx

ライル・リッツ b

チャック・バーゴファ b

エミール・リチャーズ per

アル・ケイシー g

フランキー・キャップ ds

マイク・ディージー g

ジム・ゴードン ds

ゲイリー・コールマン per

デニス・ブディミル g

ルイ・シェルトン g

マイク・メルヴォイン key

ジュリアス・ウェッチャー per

(あと、ママス&パパスの「夢のカリフォルニア」のフルートがバド・シャンクだと初めて知った!)

![]()

2013年 11月 16日

出た。

「そして、わたしと結婚してください」。

まさかのプロポーズ返し。 (「東京バンドワゴン」第6話 日本テレビ)

これってどう考えても多部ちゃんあっての脚本とセリフ。多部未華子の存在が脚本家にこのセリフを作らせていますよね。実はドラマと俳優の存在はこうして関係性を結んでいく。例えば、何故この登場人物はこういう行為に出たのか?といえば、それはこの人物を演じているのが市川雷蔵だからである、というような関係性を作っていくわけです。これは自然とそうなる。高倉 健さんとか、そういうことです。

勿論、ホンに従ってカメレオンのようにキャラクターを変えられる俳優もそれまた見事ですが、健さんはそういうことはしない!という眼で観客が健さんが演じる登場人物を見る、というのも醍醐味です。

普通亀梨和也が「結婚してください」と言ったんだから「はい」とか「よろしくお願いします」じゃないですか。そこをまさか、「青さん、四代目を継いでください。そして、わたしと結婚してください」と返してくるなんて、多部ちゃんのなせるわざ。小説には無かったシーンですから、よくぞ撮ってくれました。(ああ、またひいきの引き倒しな目で見てしまいましたが、私はこのシーンを作り上げてくれたスタッフには感謝です)

そして失敗。来週、大地真央が登場すること。

青の謎の母親が実は大女優という設定で、私もこれは演じるなら大地真央だろうとは思っていたのですが、こういうのはやっぱり、わかっていない時点で書いておかないとね。後から言ってもどうにもなりません。

まあでも、たいていの『東京バンドワゴン』の読者は大地真央だとは感じていたでしょうけどね。本当にそこまで大物が配役されるとは、ドラマのスケール的に無理かなとも思っていたんですよね。

![]()

2013年 11月 9日

風景のように幻出させるわたしたちの成長の時間

「王様とボク」 (2012年 日 ) 前田 哲 (DVD)

前田 哲の代表作となるのではないかと思われる傑作。

単に平面的な画面にはとどまらず、“生々しい幻景”を立体的に焼き付けている。ほぼ生きている状態をそのまま画面から感じることが出来る。

ヒリヒリと痛むような神経にまで届く触感すらこの映画には存在している。モリオという6歳のまま眠り続け、12年後に突如目を覚ました存在が、18歳の幼馴染みのミキヒコの前に現出(または幻出)することで、年齢とともに失っていく記憶(人間が成長するという感覚の記憶)を、目の前で見ることになるのだ。

失くしたほうがいいのか、失くさないほうがいいのか、いや、本来自然に失くしていかなければならないものだろう(失くすべきものだろう)。それが成長というものだと20歳も過ぎれば考えるかもしれない。しかし、映画が映し出そうとするものはそれを良かれと思って啓蒙するのが目的ではない。

あれは何だったのか?

それはひょっとしてここに映し出す方法があるのではないか?作る側もそして見たいのだ。それが何なのかを。

成長したくない若者を撮るために6歳のままの18歳とそれに共感する18歳をここに置いたわけではない。

実際いつまでも子供でいることなど考えないほうがいい。それはこの映画にだってわかっていることだろう。

「大人になんかなりたくねぇーっ」

「それ禁句。 言ったら負け」

「いつの間に子供が終わったんだよ」

わかっていることだけど、そこで一端踏みとどまっているミキヒコ、キエ、トモナリがいる。彼らはすんなりと通り抜けられなかった。(しかし、大なり小なり、この感覚は誰もが経験してきた感覚だろう)

この映画は、モリオという存在が現れてしまったために、それに直に対峙することになった状況を映し出す。私が好きなのは、そこに真剣に対峙する彼らの姿を見つけることだ。

大学もアルバイトも辞め、モリオがゆっくり大人になる過程を守る世話をしたいと、とつとつと説明するミキヒコの話を黙って聞いているキエの後姿。それは言い換えれば、単に成長したくない自分の免罪符としてミキヒコがモリオを言い訳にしているだけだ、というようにも解釈できる。というか、おそらくミキヒコがやろうとしているのはそういうことだ。それをどんな思いでキエは聞いているのだろう?

どうなるのかと思ったら、キエは突然ミキヒコに抱きつき、キスをして言うのだ。

「キエ、ミキヒコのそういうバカなとこが好きなの」

揃ってバカなのだけど、映画はバカを映し出すためにあるってネ。前田 哲はここに「地獄の逃避行」的愚行を表出させる。この場面が最高に素晴らしい。

そこに、この形として表しにくい「失くす、失くさない」という感覚を表出させる画面というのがいくつもあって、例えばもうひとつ、モリオとミキヒコが街の公園で向き合うシーンなども、そういう馬鹿なミキヒコの真剣な心が先の描写で見えていたがために素晴らしく瑞々しい。そこには6歳のままのモリオと18年生きてきたミキヒコが同じ目線で立ちえているのだ。

わかり易く提示することが物語りの役割ではない。私たちが本当に見たいと思っているのは、見えない筈のものが見える瞬間である。前田 哲の「王様とボク」はそれを画面を風景のように撮るだけで私たちの前に現出させてくれている。

![]()

2013年 11月 2日

いかにしてアメリカ学園映画から離れてしまうのか

「今日、恋をはじめます」 (2012年 日 ) 古澤 健 (録画)

「今日、恋をはじめます」について書いてみようかなと思ったのですが、どうも進まず、たぶん十分には満足していない、引っ掛かる部分があるので書いてみようと思い立った、筈なのですが、やはりこれはもう少し、近頃の映画を何本か見たうえでないと、あまり先走って文句を並べたら、あとで、他と比べたら「今日、恋をはじめます」が一番面白かったなんてことにもなりかねないので、何本か気になる映画を見たうえでもう一度考えようと思います。

見ようと思うのは、

前田 哲 「王様とボク」(2012)

中西健二 「恋する歯車」(2013)

ウィル・グラック 「小悪魔は何故モテる?!」(2010)の3本。

「今日、恋をはじめます」はアメリカ学園映画のテイストを参考にしているのは間違いないのだけど、アメリカ映画となりえていたかというとそうではなかった。日本ならではの学園映画(日本特有のアイドル映画)を意識したというのもあると思うのだけど、何かちょっと着地点が違ってしまっている。アメリカ映画は自然に成長物語となるが、日本ではあまり上手くいかない。かつての角川映画などの日本のアイドル映画は社会性を物語りに反映させることは意識されなかったし、むしろ拒絶の方が強かった。アメリカ映画はアウトローを描く傾向にあるように印象づけられているが、実際には小規模映画であるほど社会性を帯びていて、成長物語となっている。「今日、恋をはじめます」は言ってみればアメリカよりは日本のアイドル映画を意識した演出で、アメリカ映画的な成長物語に仕上げようとした作品だと思う。結局それが上手くいってなくて日本映画をアメリカンテイストにしたちょっと組み合わせの悪い方向へ流れていってしまったように思える。

説明が多いが故に説明不足が気になってしまうのが日本の映画には多いのだけど、この映画も後半になるほど説明が多い。どうして男主人公の方の椿(松坂桃李)が女の子を信用しないのか、母親とのエピソードが関係してくるが、誰もがああだこうだと口で説明している。女主人公の方のつばき(武井 咲)は親の意思に忠実に生きてきて自分の夢がなかったが、ある時、自分が何をしたいのかを見つける。これも結局母親に対して口で説明してしまう。わかりにくい部分は必要ならばわかりにくいまますっ飛ばして欲しい。見ている側が必死になって考えればいいことである。たとえ説明がなかった故に読み違えしてしまったとしてもそれは見ている側の読解力の問題である。母親との経緯をポイントを抑えて演出しておけば直接言葉にしなくても状況が読めるようにするのが映画の運び方というものだと思う。

前半、つばきのクソ真面目で堅物的な態度が面白かったのは、なんで彼女がこれほどまでに浮世離れしているのかがわからず突飛過ぎたからで、それが徐々に理由がわかってくるようにするのは必要なことだけど、そこで母親(椿もつばきも両方とも母親との関係がポイントとなっている)との関係を説明ではなく演出で見せておけば、理由としては読めてもその極端さは不思議な感覚として残ったままとなる筈で、“やっぱりおかしい”つばきのままでいられたと思うのだが、母親への告白によって説明してしまったがために一気に全部毒が抜けて只の人になってしまった。おそらくアメリカ映画的に成長物語を語るならば、つばきが面白くてしょうがないという感じで没頭し、周りが理解できずにパニックになって、ついに問いただすと、「私、見つけたのよ」と言えば、母親は「そう」というだけで、周りは「えっ、何がそうなの?」と置いてきぼりを食っておいて一向にかまわない、それで十分だと思う。

武井 咲の異常さが素晴らしかっただけに後半普通振りが露呈してしまうのが残念な気がした。後半は無口になった方がラストで淡々と仕事をこなし、車におとなしく乗って帰りを送ってもらう(実はとんでもないドライブをお願いしていたわけだけど)シーンの寂しさが生きたし、電車に乗り遅れた松阪桃李の一巻の終わり感も映えたのではないだろうか?

ああ、でもこれをやりきると角川映画以降のアイドル映画と殆ど同じになってしまうかもしれない。

![]()

2013年 10月 13日

イギリスからいい音楽が聞えています。

久しぶりにイギリスのバンドを。

←Click

←Click

Colour Me Wednesday - Purge Your Inner Tory

ロンドン出身らしいですが、シンプルなPOPロックで、イギリスらしい濁りの無いエッジのあるギターサウンドです。ありきたりと言えばそうかもしれませんが、音楽を聴くのってこういうことだと私は思ってます。これ以上何が要りますか?って、必要なものはこのバンドは十分持っているじゃないですか。むしろ余計なものをごっそり排除することの方が重要なのに余計なものばかり詰め込んでいる(実は音楽的ではない要素だったりする。企画力とか人間の暖かさを主張するアジテーションが優先でハーモニーひとつ音楽的にはろくに練れていないみたいな)音楽の方が世間にはあふれている。

簡単なことをひとつ言えば、ギターポップでハーモニーがちゃんと出来ていなければそれは駄目ですよやっぱり。ハーモニーが上手いとかの問題じゃないですよ。距離とか大きさとかずらす量だけでもちゃんと選んでいるかということだと思います。(例えば日本では一見アニメ声を集めただけみたいに見えるでんぱ組.incがハーモニーとしては実は一番練れている)

←Click

←Click

The Wildes - She Gave Me Everything

これも普通のバンドといえば普通のバンドかもしれません。飾らないバンドで貴重っちゃあ貴重。

ある種の青臭さ。自己本位な部分を等身大に表現した音楽で、広い層に訴求力を持つために手段をこうじるわけでなく、ことさら自己を肥大させて露悪的に見せびらかしたりもしない。

内臓まで見せてしまう生々しさを衝撃ととらえる考え方もあると思いますが、生々しさとはそれだけではないと思います。音楽を人が作るときに音楽になりきらない部分があって、そこがもどかしくもあり、でも人が音楽を作るのはそこに意味があるとも言える。完璧な音楽であるためには人は必要ないかもしれない。人が介在して音楽があり、音楽は、人が音楽になりきれない部分を許す。私は人が音楽に寄り添い、音楽が人を許す、そういう音楽が好きです。人の理屈で音楽は音楽にはなってくれない。しかし恐らく音楽が人を必要としないならばもうそれは音楽ではない。人が音楽に奉仕する部分ってかなり重要。音楽のことを考えて人は音楽に接しなければならないと思います。このバンドはそれが出来ているんじゃないかな。

←Click

←Click

THE MAGIC THEATRE - Love Is Blue

ポール・モーリアの「恋は水色」。昔(30年ちょいぐらい前)は随分と馬鹿にされていたものでした。極甘懐メロというやつですかね。70年代スタジアム・ロック時代に甘ったるいイージーリスニングはお呼びではありませんでした。

まあ今でも嫌いな人は嫌いでしょうが。

しかし放っておいてもこうして何度でもリメイクされる。7インチのアナログ・レコードで再生する佇まいがしっくりきます。近年7インチ・シングルがまた盛り上がってきていて、DJがクラブで7インチをかけているなんて話が雑誌の「GROOVE」で特集されていましたが、私も最近中古CDショップの片隅で105円のシングル・レコードをちょろちょろっと選んで買ったりします。アナログレコードの特有の音というのもあるかもしれませんが、音楽って7インチ・レコードにおさまるサイズっていうように「音楽のサイズ」みたいなものもあるような気がしますね。変な表現ですけど。データとして存在する無形な感じというのも一方で存在するし、どちらが良い悪いではなくて、さまざまな形態として音楽があるのが不思議だし面白いと思います。

![]()

2013年 10月 12日

金子ノブアキがいればシリーズ化いけるんじゃないか?

「東京バンドワゴン」が始まりましたね。ドラマ化を知ってから、少し先行して本を読んでいてすっかりハマッてしまっていたので楽しみでしょうがなかったです。最初から出演者を宛てて読んでいたので、どういう風にイメージが重なるか不安なところもあったのですが、一番心配だった、というかこれは誰がやっても難しいキャラクターですが、我南人役の玉置浩二は無難にやり遂げましたね。うまい具合に軽さが出た。「後はよろしく」って引き上げられるのがこの人の抜群の良さだと思います。

それからあまりにイメージ通りでびっくりなのが紺役の金子ノブアキで無茶苦茶良いです!この人が堀田家の屋台骨で、堀田家のアイデンティティとしてぶれないというのが第1話見ただけで確信できました。安心しますよね。本質的には『東京バンドワゴン』は古本屋の話なので、本来地味な部分があるんです。朝の食卓が小説では賑やかなイメージなのですが、TVドラマではそんなに部屋の照明も明るくなく、落ち着いた雰囲気になってました。紺の金子ノブアキと藍子役のミムラがしっくりとそこにおさまっている、ここは小説よりもさすがにTVドラマの勝ち(元々『東京バンドワゴン』は昭和の大家族ドラマに捧げられている)というか、よくわかってます。

藍子は、実はミムラと知っていながら私は姿は尾野真千子にして読んでいた(勿論ミムラも絶対正解だとはわかっていたのですが、藍子の頑固さに男が群がるという感じがね..)のですが、「一生に一度の恋をした」と娘に言うシーンがTVにはあって、いや、これはやっぱりミムラだわ、と思いました。まだ小説は4冊目を読んでいるところ(現時点で8冊出ている)ですが、だんだん読みながら姿がミムラになっていってしまうかもしれません。

いのっち(井ノ原快彦)の藤島も自分は最初からいのっちイメージで読んでいるので、小説では二枚目イケメンでかっこいいんですが、まちがいなくいのっちでOKだと思います。

1回目はケンさん役で光石研が出ていて、素晴らしかった! 孫を持つ男役としては少し若い感じではあるものの、だからまだ“やり直したい”という涙が生きたと思います。短い時間でよくあそこまで持っていけたなと思う。工事現場の事務所でホカ弁のパックを開く仕草で、本当に控えめに一生懸命生きてるなぁと思える光石研、最高です。

勘一は平泉成。私のイメージはちょっと違うんですけど、他に誰というのも浮かんで来ないし、子供の頃から知ってる(岡崎友紀のドラマとかに出ていた)俳優なので元気な姿が嬉しいです。(ああ、まだ生きていたらねぇ、原田芳雄がよかったかもしれないなぁ)

青(亀梨和也)は小説では実は一番目立たない存在だったりしますが、TVドラマでは少し三の線もはいっていい感じです。「寺内貫太郎一家」の西城秀樹を目指して欲しい。

そして多部ちゃん。初回は出番が少なかったですが、妙にラフなファッションであまりヒロイン然としていないところが実はちょっと鍵となるところで、古本屋の店主という才覚を現していくのが多部ちゃん演じるすずみの見所なんですよね。その雰囲気が初回にしてちょっと出ていて、どうか脚本の大森美香さん、そこを外さないで欲しい、と切に願っています。

あとは小説では刑事を定年まで勤め上げた無類の古書好きというちょっと切れ味のある脇役(「七人の侍」での宮口精二的な)で茅野さんという人がいるのですが、細身でグレイの背広にコート、ハンチング帽で決めた典型的な刑事(デカ)の感じで、古書を飽きずに眺める様子が、自分の中では出来上がっていて、これはもう小説読みながらずっと高橋幸宏の姿になっちゃってるんですよ。あり得ないとわかっていながら、幸宏だったらメチャ決まるのにナァと思いつつ、一体これを誰が演じるのか、または割愛されちゃうのか、茅野がどうなるのかが気になっています。

![]()

2013年 10月 6日

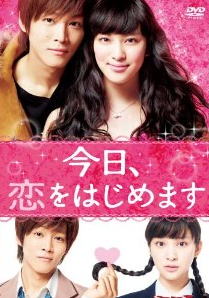

必聴 POPSと呼ばれてきたアメリカの音楽⑥ The Mamas & Papas

(高橋幸宏の新譜を探る)

ママス&パパスも見直しを迫られているというか、活動当時と現在ではかなり印象が違ってきているのではないかと思います。まず、当時を知るような人にアルバム「People Like Us」に対する言及があまりに少ない。解散後に会社との契約で1枚残っていたためにメンバーが曲を寄せ集めた、みたいに書かれて終わっている。

しかし、現在ではこのアルバムが見過ごせない傑作として評価されているのは恐らく80年代後半に雑誌(「POP IND‘S」)で小西康陽氏がフェイヴァリットに挙げた時点辺りでは既に始まっていた筈ですが、そういう点では、リアルタイムを知る人のが強いというイメージが幅を効かせ、悪く作用している(例えばビーチボーイズの「Sunflower」も未だに評価が十分には上がってきていない。私は多分50歳台以上と30歳台以下では「Sunflower」の評価は違ってきていると思う)

まずは、ママス&パパスの「People

Like Us」は傑作であるという意識は普通に持っていなければおかしい。

名盤!「People Like Us」(1971) 「POP-IND'S」(1989-No.25)

今年に入って彼らの紙ジャケットCDが発売されましたが、帯が付いていて当時を再現したものだと思いますが、4枚目のアルバム「papas & mamas」の帯には「ママス&パパス注目のカムバック第1弾!!」とあります。前作から1年以上たっていたからですが。60年代は1年以内で次のアルバムが出るのは普通にあったことで、ママス&パパスも1枚目が66年3月。2枚目が66年8月。3枚目が67年2月。1年間で3枚出ていたことになります。4枚目は68年5月。1年3ケ月たっていました。カムバックと書かれたのには、既に67年より早くもママス&パパスのシングル・チャートは下降をたどっており、話題性が途絶えがちだったことが想像されるのですが、結局この4枚目のアルバムはセールス的には少し落ちてしまい、グループも解散してしまいます(人気もありますが、メンバー間の人間関係が原因としては大きかったようです)。

では、セールス的にはもうひとつだった4枚目「papas

& mamas」の内容はどうだったかというと、これはやっぱり素晴らしい出来なのです。傑作としか言いようがない。

↑ Click 「Twelve-Thirty 」 (1967)

ママス&パパスのクオリティの高さというのは、プロデューサー(ルー・アドラー)、バックバンド(ハル・ブレイン、ジョー・オズボーン、ラリー・ネクテル)らとメンバーが一体となって作り上げているからで、決して製作スタッフサイドが一方的にコントロールしたのではなく、ママス&パパス自体が非常にクリエイティブなグループだったことが理由となっています。彼らがJAZZの素養もあり(何しろJAZZコーラスを手本にしてますから)、フォークのブームとビートルズ、ビーチ・ボーイズの洗礼を受けた時にいち早く反応しているその早さに先鋭さが出ています。つまりその時点でかなりジャンルを大胆に横断している。当時においてはこれらの要素を融合して違うものを作り出すという感覚は難しかったと思います。ママス&パパスはややもするとポップス・グループとして歌謡曲扱いを受けますが、彼ら自身はRockを強く意識している(中山康樹氏の本で書かれていましたね)のであって、実際、現在聴いてみると、彼らがその斬新さにおいてRockであるという考え方は可能であるというか、むしろ自明ではないでしょうか。ママス&パパスをRockとして意識できなかったという認識に、私は当時の人々(リスナー)に認識不足があると思います。ちょっと厳しい言い方で不遜ですが、しかしどう考えても見直しが必要です。Rockの側からママス&パパスを意識しなければならない。

中山康樹 『ビートルズとアメリカ・ロック史—フォーク・ロックの時代』(河出書房新社)

中山康樹 『ビートルズとアメリカ・ロック史—フォーク・ロックの時代』(河出書房新社)

調べてみるとすごいことにシングル「Twelve-Thirty」(67)はビルボードで20位どまり。まあまあとは言えますが、当時の彼らの中では大ヒットしたとは言い難い。POPSとしてハッピーなサウンドではありませんが、この圧倒的な名曲がママス&パパスの作品中であまり注目度が高くないのは、こうしたPOPSと解釈されたアーティストたちの斬新な部分が十分評価されずに終わっていることに認識の齟齬が生じているケースが多いのです。

「Papas & Mamas」 (1968)

「Papas & Mamas」 (1968)

「Twelve-Thirty」はこのアルバムにおさめられています。

![]()

2013年 9月 29日

必聴 POPSと呼ばれてきたアメリカの音楽⑤ The Association

(高橋幸宏の新譜を探る)

ジ・アソシエイションはずっと日本でもよく知られていたバンドで、70年代ぐらいまでならばサイモン&ガーファンクルやビーチボーイズ並みに知名度があったのではないかと思います。これも想像ですけど。

ただ既に80年に入る頃になるととっくに懐メロ扱いの領域に入っていて、まともに聴いてもらえなかったような気がします。私も「チェリッシュ」とか曲名は何となく情報として知っていましたが、ろくに相手にしていませんでした。

リアルタイムでアソシエイションを聴いていた人たちはどうだったのか? 下手に一般的にヒットしたので、Rockを聴く人からは敬遠されていたかもしれません。

← Click 「かなわぬ恋 Never My Love」(1967)

← Click 「かなわぬ恋 Never My Love」(1967)

キャンディーズやエンジェルスがアップテンポでカバーしていましたが、誰がアップテンポにしたのか?

ソフト・ロックが注目されるようになってから、アソシエイションはそうなればあれだけの実力派なので、取り上げられるようになるのですが、今度はまた元が有名なので、マイナーなソフト・ロックほど注目が集まる中で、立場が微妙になっています。サイモン&ガーファンクルがソフト・ロックとしては積極的には推されないみたいなもので、ちょっと優秀にまとまってるところがあるからかもわかりませんが。

しかし、今、たぶんその辺も踏み込んでいかないと、音楽が本当に越境していくことにはならないのだと思います。

↑ Click 「Along Comes Mary 」 (1966)

このバンド、象徴的なのはバンドとして際立った特徴がなく、ハーモニー等技術的には優れているのですが、ボーカル・グループ風だったり、シンプルなビート・バンド風だったり、実験的なアート・ポップ風だったり、サイケに走ったり、後にはアーシーなロック風になったりと、本人たちが何をやりたいのかが今ひとつ定まらず、まあヒット曲を作るために奮闘したという感じしか受けない、致命的な弱点があったような気がするのです。

でも一方でその定まらなさがユニークなアレンジを生んでいるとも思います。

「And Then...Along Comes the Association」 (1966)

「And Then...Along Comes the Association」 (1966)

カート・ベッチャー Proのファースト・アルバム

ファースト・アルバムをカート・ベッチャーがプロデュースしていますね。この人はパーカッションで時々ドキッとするほど大胆なアレンジをすることがありますが、アソシエイションのアルバムでも随所で予想外な音が飛び出してきて、かなり実験的な内容に仕上がっています。メンバーもそういうところは楽しんでいるみたいで、とにかく全員が歌えるし、声がばらけていて、それぞれ個性的な声質なところもとっちらかった印象を与えるとともに変幻自在に印象を変える、声が化ける面白さがあります。(抜きん出た声が無いということでもありますが) ただちょっと上手すぎて綺麗に出来上がっちゃうところが何か物足りない気持ちにさせる。

↑ Click 「You Hear Me Call Your Name」(1966)

2枚目の「ルネッサンス」(66年)でカート・ベッチャーを早々と切り、別のプロデューサー(ジェリー・イエスター)を立て、自分たち主動でアルバムを作ります。このアルバムはアレンジはシンプルな構造ですが、演奏はかなり凝っていて、バンド・サウンドとしての完成度が高い。ひとつひとつのアルバムを聴くとどれもそれなりに高度で素晴らしい内容なのはわかります。ただ、これで決まった!という確信的な印象が希薄で、迷いを感じます。ある意味この2枚目は透徹した美しさは感じるのですが...

「Ingight Out」 (1967)

「Ingight Out」 (1967)

3枚目「インサイト・アウト」(67年)ではボーンズ・ハウをプロデューサーにたて、アレンジがまたいろいろな楽器が入って凝ってくる。これだけバリエーションに富んだアレンジを全てやりこなしている点でアルバムとしてはこの3枚目がBESTの出来かもしれない。

「Birthday」 (1968)

「Birthday」 (1968)

4枚目「バースディ」(68年)になるとソフト・サイケの様相を呈してきます。時代が時代なので仕方ない部分はあるし、ここでもかなりの佳作に仕上げてしまうあたりアソシエイションは本当に穴がない感じで、実際この「バースディ」はかなり面白い。サイケに混じるPOPミュージックの要素がかなり異色だからです。変に清潔感があり、マッチしていないにも拘らず本人たちは自信に満ちている。例えばフィフス・ディメンションなんかもサイケ風な感じが出る時がありますが、そもそもサイケってどうしても曖昧模糊としてもやもやしてくるものなのだけど、アソシエイションのサイケは妙に澄みきっている。不思議なアルバムです。

「パートリッジ・ファミリーもカーペンターズもアメリカである」というアメリカならではの特徴がアソシエイションにも出ています。

以降は時代の流れとともにレイドバックしていったり、ウエストコースト・サウンドの要素が入っていったりして、70年代サウンドへ移行していくため、特に興味は感じませんが、いずれも出来は良い。

個人的に非常に気になったのが2枚目です。バンド・アンサンブルだけで作り通したシンプルさの中にアコースティックな肌触りがあり(これがエレキ・ギターを使っていながら感触がアコースティックだという印象になるのは、エレキ・ギターをアコースティック風に繊細にかき鳴らし、震わせる、80年代のネオ・アコースティックのポスト・ロック的な批評性を秘めているからだと思う)、当時のシーンにおいて際立って特殊なアコースティック・ギター・サウンドになっていると思う。高橋幸宏がフォークトロニカから70年前後のフォーク・ロック(アコースティック・ロック)を逆にフォークトロニカ的に表現する方法に至るのとアソシエイションの唐突なアコースティック・サウンドの批評性はつながるところがあると思う。

「Renaissance」 (1966)

「Renaissance」 (1966)

興味深いセカンド

![]()

2013年 9月 28日

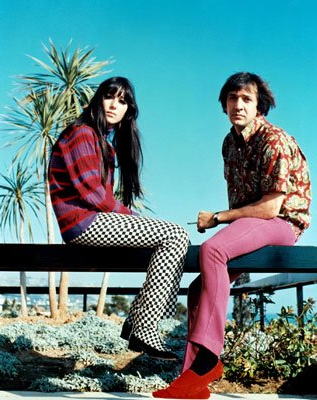

必聴 POPSと呼ばれてきたアメリカの音楽④ Sonny & Cher

(高橋幸宏の新譜を探る)

ソニー&シェールを実際に高橋幸宏が聴いていたのかどうか、そういうことを全くわからずに勝手に書いているのですが、彼らが日本でヒットしていたのが66年、67年だったことを考えると、当時15歳くらいだった幸宏は注目してはいなかったとしても、耳にはしていたんじゃないかと思う。

大体、私の年齢でもソニー&シェールは名前ぐらいは知っていて、特にフィル・スペクターの下にいたことで記憶されるのだけど、音楽自体にはあまり触れる機会は無かったと思うし、レコード、CDもベスト盤で見かける程度でしかなく、オリジナル盤をわざわざ聴くことはしてこなかった。たいていの人がそうだと推測される。

Cher 「3614 Jackson Highway」 (1969)

Cher 「3614 Jackson Highway」 (1969)

私が印象を変えたのは数年前に出たシェールのソロ・アルバム「3614 JACKSON HIGHWAY」(1969)の再発だ。このアルバムはマッスル・ショールズのスタジオで録音された第1号とのことで、ジェリーウェクスラーやトム・ダウドらも絡んでいる。このアルバムでシェールはバッファロー・スプリングフィールドの曲などを歌ったりしており素晴らしい内容だった。1969年のアルバムですが、当時日本でこのアルバムをどれだけの人が耳にしたのかは私にはわからない。少なくともこのアルバムが傑作として広く認知されることは日本でもアメリカでも無かった。しかし、一聴すればこのアルバムが現時点でも有効な音楽であることは明らかだ。

今年に入って、ソニー&シェールのオリジナル・アルバムが廉価日本盤で再発された。今までおおかたBEST盤で済むと思われていた彼らを、オリジナル・アルバムで聴く価値があるのか?昔ならそう思ったかもしれないが、先のような事情で引っ掛かるところがあり、値段も安い(1000円!)ので買ってみたのだけど、これがまた予想を裏切る内容であるとともに、想像を超える内容で驚いた。

↑ Click 「Little Man」(1966)

もっとフィル・スペクター・マナーに忠実な60‘sポップスらしいサウンドを想像していたのだが、そこの真髄はさすがに掴んでいる(スペクター・サウンドへの理解は深い)上に、そこに大胆なアレンジを加えていて、全く意外なところから、つまりヨーロッパのサウンドやラテン、ジプシー的な民族音楽、アメリカ南部の音楽まで取り込み、それをウォール・オブ・サウンドの中に完璧に昇華していたのである。「You Baby」のカバーなどちょっと大胆すぎて圧倒されてしまった。また「Little Man」という曲はジプシー音楽の要素を取り入れ、非常に日本人が好むタイプの哀愁味のあるメロディということで日本でたいへんヒットしたらしい。

たぶん、80年頃に聴いていたら古臭い昔の昭和の流行音楽だなと思っただけだったかもしれないが、今聴くと音楽としての構造の面白さが強烈に浮き上がってきて、斬新に聴こえる。民族音楽を品良くなぞるだけのようなものとは根本的に違い、POPミュージックの中で異状に変奏されているからだ。スペクター・サウンドを取り入れる時点で音は反響し過ぎて歪んでしまっているし(そのエコーの深さが見事にスペクターゆずりで容赦なく気違いじみている)、「スタンド・バイ・ミー」のカバーも、ちょっとイカレてるんじゃないかと思うぐらいで、まさかの歪み具合の中をゆがんだヴァイオリン(フィドル?)の音が横断する。例えるならジーザス&メリーチェイン並みと形容してもいいくらいだ。

これが67年のアルバムで、しかも単にポップスとして消化され、Rockとは縁のないところに存在していると思われていたとしたら、と考えるとRockはいまだ発見されていないという気分にすらなる。だが、たぶんアメリカ人はこれを意識してか知らずしてか、どこかで記憶として秘めている筈である。そこがアメリカの絶対的な優位で、やっぱり67年の音楽がきっちり2013年の未来を既に捉えているといえると思うのです。

Sonny & Cher 「ザ・ビート・ゴーズ・オン」 (1967)

Sonny & Cher 「ザ・ビート・ゴーズ・オン」 (1967)

![]()

2013年 9月 23日

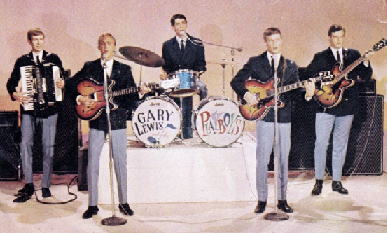

必聴 POPSと呼ばれてきたアメリカの音楽③ Gary Lewis & the Playboys

(高橋幸宏の新譜を探る)

ここ数年で急浮上してきた感のあるのがゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズですね。何でかよくわかりませんが。昔から名前は有名でしたが、どちらかというと平平凡凡とした印象で、中庸的でイギリスのリバプール・サウンドとやらを凡庸になぞっているだけのバンドだぐらいに、聴きもせずに思っていましたね。

↑ Click 「Count Me In」(1965) ゲイリー・ルイスは最初、歌うドラマ-だった。

イギリスのフレディ&ドリーマーズとかピーター&ゴードンのようなものかとか、眼鏡の人並べただけみたいになってしまいましたが、この辺も実際にはまるで聴いてないのですが、何となく、ありきたり、というような印象を持っていて。

本当にここ数年ですよね。名前をチラホラ見かけるようになったのは。

リーダーのゲイリー・ルイスは俳優のジェリー・ルイスの息子さんですが、これだって今となってはどうでもいい情報で、何の威光も放ちませんが、ここもよくわかりませんけども、バンド自身もさることながら、バックのプロダクションがクローズ・アップされてきてはいます。プロデューサーをスナッフ・ギャレットが担当し、演奏はレオン・ラッセルやハル・ブレインなどの所謂レッキング・クルーと呼ばれる面々が担当しました。彼らはフィル・スペクターの仕事にも引き継がれていくわけですが、当時においてはやっぱりゲイリー・ルイスの名前が「使われた」ところがあったと思われます。ただ、そうやって最初はなかなかバンド本人たちは好きなように出来なかったりするのですが、スタッフに揉まれてだんだん開花していく場合もあるでしょうね。ゲイリー・ルイスだって、後々には自分で全て創作できるようになったりしたのではないでしょうか。知らないままに書いてますけど..

このバンドの特徴は、シンプルにバンドサウンドを奏でているだけなのですが、曲のレベルが高く、いいメロディで、演奏がおそろしく手堅いことでしょう。粗けずりとか不良とか斬新とかざらついたとか、とげとげしい感じは一切無縁で、無菌ポップスの典型のように「何も無い」音楽ですが、とにかく曲の完成度がすごい。全く無駄が無く、過不足なく、全てのピースが収まるべきところに収まり、機能美の極致と化している。これも人によっては悪口で使うような表現で、嫌味で使う「ご立派!」な出来上がりということになるのですけども、たぶん近年彼らがクローズアップされてきているのは、この完成度がちっとやそっとで出来るものではない「本物」であることが聴いてはっきりわかってきたからなのではないかと思います。昔なら「よくいるビート・バンドだね」の一言で済んでしまったのが、今聴くと、ちょっとこれは誰にも真似できるもんとは全然ちゃう。レベルが段違いだわ、に変わってきたのです。

ここに少し評価基準の変化があるように思いますね。Rockっぽくなければ話にならなかったかつての基準はもっと単純に「いい音楽とは何か」を考える方向に向かっており、Rockであることというのはより「音楽とは何か」と考えるのに近くなっている。

1967年に発表されたゲイリー・ルイスのソロ名義のアルバム「Listen!」は当時、日本でどのような評価だったかわかりませんが、シンプルなバンド・サウンドからオーケストラや多彩な楽器も使ったマニアックなポップスへと移行し、今までと違った意味での質の高さを見せる。サウンドはジャック・ニッチェがここで加わっているようですが、つまりはなんだかんだ言っても、どこかで特定の誰かが関わっているということです。アメリカの総力とは言っても、それを支えているのは特定の一人一人なのです。

Gary Lewis 「Listen!」 (1967)

Gary Lewis 「Listen!」 (1967)

![]()

2013年 9月 23日

必聴 POPSと呼ばれてきたアメリカの音楽② The Parade

(高橋幸宏の新譜を探る)

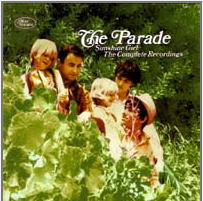

パレードは、80年代末に日本が先行する形で過去の音源をまとめてCDを発表したとされている。

88年に日本で発売された最初のCD

88年に日本で発売された最初のCD

元々はシングルしか出したことがなく、アルバムは発表されていない(シングルの不発でアルバムが発売前にお蔵入りになった)。

山下達郎がラジオ番組で曲をかけていたり、大滝詠一がパレードの曲をモチーフにして自作を作っていたなど知る人ぞ知るという存在で、完全にマニアの間だけで聴かれていたようなものではなかったかと想像されるが、今ではかなり知名度が上がってきているだろう。実際に活動していた68年頃には知ってる人は極めて少数だっただろうから、高橋幸宏氏もリアルタイムでは聴いていないんじゃないかな(今でも知らないかもしれない)。

↑ Click 「Sunshine Girl」 (1968)

メンバー3人はそれぞれロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズやフィル・スペクターに関連のある人たちだから、兵(つわもの)揃いというところで、彼らの曲はバラエティに富んでいる上にどれもひと癖あって、ちょっとひねってある。恐ろしく新しい、というか、XTCを思わせる巧妙すぎる調理具合と、ニュー・ウェイヴ以降を感じさせるほどの、68年当時に無いビート感やねじれ(ポスト・ロック的な)を持っていて、本当ににわかに68年の作品とは信じられないほどだ。結局それはJazzの素養や、オールド・タイム・ミュージックを既に身に染み込ませた状態なので、引き出しの多さから捻ったら幾らでもパターンが出てきたからだと思うが、アンディ・パートリッジもそうだけど、別に勉強してJazzや映画音楽、現代音楽の手法を身につけてきたわけではなくて、好きで聴きまくったので自然に身についた教養というのが彼らには備わっていたのだと思う。そういう自然児の状態から出てくる発想は、専門家から出てくるものとずいぶん違う。もうひとつ、こういう好きの塊(かたまり)になってしまう人は「面白がる」姿勢が旺盛なので平気で羽目をはずすのだ。ソフト・ロック系の人にはこの「好きで面白がってしまう」タイプが多く、現代音楽のような奇想、非産業性に向かってしまう場合が少なからずあり、「売れ線」と揶揄されるジャンルの中におよそ商業向きとは思えない全く逆の人が潜んでいる。パレードは明らかにそのタイプである。

パレードに関しては、ポップで聴きやすいという感想も多いが、実際に聴いてみるとかなりおかしなことをやっていて、めまいがするぐらいであり、本当にXTCに劣らぬぐらい偏執狂的な曲ばかりである。

数年前に未発表曲がボーナスで増えたCDが再発されたが、その中で追加されている「Love Is There」という曲などギターの低音を生かしたビート感覚がポスト・ロック時代のモダンさで響いてきて、思わずXTCのシングル「ミーティング・プレイス」(86年)のB面に入っていたデモ音源集でのパートリッジやコリン・ムールディングらの遊び心に直結しているなどと思ってしまうほどだ。

XTC 「Meeting Place」 (1986)

XTC 「Meeting Place」 (1986)

唯一ヒットしたらしい有名曲「Sunshine Girl」など、簡単な素材を使いながら、ヴォーカルやギターのカッティングにちょっとしたひねりを加えるだけでスウィング感を出すところなど、一般的に造り込みすぎ(コテコテみたいな)と思い込まれがちなポップスとは印象が全く異なる。いや、実際にはシンプルな音楽が多いにもかかわらず、盛り過ぎのような印象を与えるらしいのだ。だからパレードもなかなかシンプルとは感じてもらえないだろう。しかし、ちゃんと聴いてみると素材をシンプルにちょっぴりひねっているだけだというのが分かる筈なんだが。

高橋幸宏の新作もかなり素材はシンプルに出来ている。簡単なコーラスを加えているだけみたいだが、実はそのバリエーションは細かいところで皆違う。

パレードのアルバムは80年代末になってようやく形を成したものだが、今ではアメリカの音楽を語る上で外せない作品となった。歴史は書きかえられ動いている。このアルバムは今もアメリカの未来の音楽の方向を向いて現在進行で生きている。

「Sunshine Girl: The Complete Recordings」 (2008)

「Sunshine Girl: The Complete Recordings」 (2008)

![]()

2013年 9月 22日

必聴 POPSと呼ばれてきたアメリカの音楽① Buckinghams

(高橋幸宏の新譜を探る)

60年代後半から70年ぐらいにかけて、ソフト・ロックと呼ばれる(これは日本だけが言ってるに過ぎないカテゴリーだという話もありますが)音楽がたくさんありました。これらの音楽は、バンド本体より、裏方となるプロデューサーやスタジオ・ミュージシャンたちで作られてしまった音楽なども多分に含む上に、60年代後半からRockはハード・ロック化の傾向を強めますから、女子供向けのようにあしらわれ、軽く見られたようです。私は当時のことはわかりませんが、たぶんそういう雰囲気はあったと推測されます。

90年代以降、80年代のネオ・アコースティックが定着してきたり、日本での渋谷系などの流行などが、まあ世界でも同様な動きとしてあったわけで、その頃にソフト・ロックが再浮上するようなことがありました。それによって、ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズやパレード、ミレニアム、フリー・デザインなどが、誰もが知るようなビッグ・ネーム(洋楽がすっごい好きな人たちの間だけでの話ですよ、そりゃ当然)になったりもしたのですが、それもゆったりと収まっていったりしまして、今では結局「ソフト・ロックはソフト・ロック」というイメージであり、なかなかジャンル、カテゴリーからはみ出して行くほどの理解はされていないのが実状だと思います。

しかし、本当に収まるところに収まったと考えてお終い、という程度の音楽なのかな? と疑問に思う、何か非常に過小評価に沈んでいる気がするものが、このジャンルには多く潜んでいる気がします。

その辺りで紹介してみたいバンドが幾つかあるのです。

まず最初にあげたいと思ったのがバッキンガムスです。彼らは67年にTOP10ヒットを畳み掛けるように放って有名になったらしいのですが、68年にはもう消えてゆくという一発屋的一瞬のきらめきを残しただけで、Rock史としては小さな存在に過ぎません。

↑ Click Buckinghams「Susan」(1967)

← Click CHARLES IVES 「CENTRAL PARK IN THE DARK」 (1906)

← Click CHARLES IVES 「CENTRAL PARK IN THE DARK」 (1906)

4枚のオリジナル・アルバムがありますが、ほぼこの2年間に集中している。ヒット曲が多い(約1年で6曲のヒット・シングル!)のでアルバムで語られることも少ない気がしますが、実際にはアルバムの充実度が半端じゃない。ちょっとびっくりするほど実験的だし、寄せ集めではなくトータルな作品になっているし、独創性も当時の時代の中で有り得ないぐらいの斬新さがあるのです。

このバンド、バッキンガムスを語るときに、やはりバンドよりもプロデューサーの方がクローズ・アップされてきます。残念ながらバンドのメンバーがどれほどなのかはよくわからない。曲は専門家、演奏もスタジオ・ミュージシャンというパターンがこのバンドの場合もあてはまります。当人たちはちゃんと演奏もできるし、ガレージ・バンドとしての実績もあるのですが、結局プロダクションに「使われてしまった」。ただ、その裏方がめざした音楽が、レベルが高過ぎたと言えます。

このバンドをプロデュースしたのが、今ではもう有名ですが、ジェイムズ・ウィリアム・ガルシオという人です。バッキンガムスから離れた後、ブラッド・スウェット&ティアーズ、シカゴを手掛け、ブラス・ロックのブームを巻き起こした人で、バッキンガムスはそのブラス・ロックの先駆け的存在とされているらしいですが、今からバッキンガムスをあらためて聴くと、単にブラス・ロックの範疇に入れて済む感じではない。クラシックや現代音楽の要素を色濃く含んでいて、しかもそれがプログレッシヴ・ロックやフュージョンのような所謂ミックス、短絡的なクロス・オーバーとは一味違い、もっと根源のところで尖った音楽になっているのです。

例えばハーモニーのバリエーションだけいってもその教養の深さがアメリカの総力と答えるしかないぐらい見事に歴史を引き受けている。それが教養主義に陥らないところがもしかしたらガレージ・バンドを出自とするバッキンガムスの存在感かもしれない。ものすごいサポートを受けているにも拘らず、彼らの音楽は蒼さや抵抗感や生々しさを湛えている。バンドメンバーが存在しなければおそらくこうはならない。

ガルシオがプロデュースした2作 「Time & Charges」 「Portraits」(1967)

ガルシオ自身が67年当時22歳!です。それ以前にフランク・ザッパのデビュー・アルバム「フリーク・アウト」にも参加していたそうです。この得体の知れない人物は、バッキンガムスのTOP10ヒット作「スーザン」の間奏部分にチャールズ・アイヴズの曲をねじ込むなどの無茶をしたり、70年代後半にはビーチ・ボーイズの一時的メンバーとなり、またはあの不思議音楽のMoondogを発見したり、映画を撮ったり(「グライド・イン・ブルー」)と謎に満ちた奇才ぶりを見せるのですが、バッキンガムスの作品はそうした後の仕事の萌芽といえるどころかはっきりとした成果として完成している。

Beach Boys「L.A. (Light Album)」(1979) Moondog 「Moondog」(1969)

ただね、バッキンガムスの驚きというのは、実はガルシオが去った後にもう1枚アルバムがあって、これはJAZZミュージシャンのジム・ウィズナーがプロデュースしているのですが、このアルバムがガルシオ作品に負けず劣らず素晴らしいのです。ガルシオのかなり前衛的なオーケストラル・ポップから少しアーシーな雰囲気に変わるのですが、少しバンド色が出たのかバンド・サウンドのダイナミズムが大きくなってきて、時期としてはサイケ色が強まってきたというとわかりやすくはなるのですが、結局異様なテンションでアメリカ音楽の教養が滲み出してしまっているところが他の素人くさいサイケ・ロック・バンドと違うところで、Rock好きからは敬遠される要素にもなりそうですが、そこを本当に教養臭さで一蹴してしまっていいのか?というところが「判断」なんですよ。

だけど、どう考えてもソニック・ユースのような教養派(?)からフリッパーのような非教養派(?)まで、私はバッキンガムスのこうしたアメリカの音楽を包括した前衛性を引き継いでいる気がしてならない。

The Buckinghams 「In One Ear And Gone Tomorrow」 (1968)

![]()

2013年 9月 21日

最前衛にあがってきた高橋幸宏 渾身のLIVE(だけど余裕)

20日、クアトロへ高橋幸宏のLIVEに行ってきました。極めて重要なLIVEでした。

気持ちとしては正直複雑なものはあるのですが、姿勢としては正しく、というか、メチャクチャ攻め込んでる高橋幸宏の現在進行的なあり方には敬服しました。

今年発表された幾多の音楽の中でも極めてユニークで新しく、独自である高橋幸宏の新作の凄さをあらためて認識するとともに、LIVEすら全く独創的なスタイルで(それは本人にとってさえ。何と61歳にしてこの攻撃性! ライブハウスのステージ一番前にドラムセット!!)打ちのめされました。間違いなく今年の音楽の中で最も価値のある音楽のひとつ。筆頭だと思います。

しかし、名古屋に来るのを待ちに待ったファンからすると、過去の曲の少なさとあの選曲は、どうしようもなく物足りない! 申し訳ないが、妥協も欲しい。勿論、LIVEとして今回のセットは完璧であり、過去の有名曲をサービスで並べれば最新のLIVEとしての美しさが淀む。それはわかったのだけど...あの曲もやってほしい。この曲もやってほしいというのは願いとして気持ちの中に溜まっていたわけで。

それでも、それを跳ね除けての今回の新バンドとしてのLIVE。これは間違いなく高橋幸宏が正しい。

(残念ながら、去年の還暦LIVEでやはり一度リセットが掛かっている。過去の曲に対してはそこでやりきっているのだから)

まさかの2曲といつもの1曲が演奏されました。でもやはりこの時期なんだな。幸宏の尖ってる部分

私は今年はヴァン・ダイク・パークスの年だ、と前に書いたのだけど、そこにはROCKとして生き残るもの、生き残っているもの、という意識がある。高橋幸宏が新作の「Life Anew」で示した70年前後、彼が十代のときに聴いたアメリカのRockとは、例えばアソシエイションやCSN&Y、又は60年代のバーズやLOVEのようなフォーク系のRock。もしくはソフト・ロックと称されたPOPSに近接したRock、しかし、このソフト・ロックというのはすなわち歌謡曲のように他人に作曲やアレンジを委ねたような音楽であって、かつてはプロダクションとしては優秀で豪華ではありながら、商業的とみなされ低く見られてきた音楽も多分に含み、あまり省みられてこなかったところがある。周辺音楽としてバート・バカラックやニック・デカロ、A&Mミュージック、モータウン、クロディーヌ・ロンジェやフィフス・ディメンション、ハーパース・ビザール、ママス&パパス、カーペンターズ、こうした音楽はRockから排斥されてきた種類のものだった。

しかし、Rockとは何なのか? 高橋幸宏の新作が、「自分の十代に聴いていた音楽をやってみました」という言葉からは連想されるような懐古趣味からはほど遠い攻撃性を極度に備えた音楽を発信したことで、Rockという定義は揺らぎ始めた。高橋幸宏は今回のアルバムを自信を持ってRockと強調して繰り返し言葉にしているし、実際にそれは紛れもない事実で、これはRockとしか表現しようがない。だが、アソシエイションやバート・バカラックのような音楽がどうしてRockとしか言いようがないのか?

私は、やはり今一度アメリカを掘り起こす必要があると感じる。ぼんやりながら浮かんでいるのが、Rockはアメリカの総力であるという感覚だ。結局スタイルとしてのRockが形骸化し、おしなべて繰り出される益体もない凡庸なRockミュージックとは全く別の次元でアメリカの音楽は横たわっている。それは今も戦いとして続いている。それをヴァン・ダイク・パークスやブライアン・ウィルソンらは実践し続けているではないか? 現時点において、最もRock的なのがヴァン・ダイク・パークスであるとしか言いようがない。

高橋幸宏の音楽はそこに呼応している。斬新であることの攻撃性。「アメリカの前衛音楽は民族音楽である」という定義は有効であるとともに、どこに潜んでいるのか、と考えたら、結論は音楽業界、プロダクションをも巻き込んだアメリカの総力に他ならない、それが極端に発露した部分が70年前後、手前のソフト・ロック的な部分にある。

はっきり言って、自作自演を評価対象として高く見ていた時代は、あまり意味のあることではなかった。ヴァン・ダイク・パークスやカート・ベッチャー、レイモンド・スコット、ジャック・ニッチェのような裏方(プロダクション側の人間)がRock的でないなどという考え方はまやかしに過ぎない(同じように筒美京平や三木たかし、中村八大、坂本 九らがRock的でないと考えるのもおそらく間違っている)。

LIVEでは幸宏がアメリカのスタンダードというべき曲を一曲披露したが(それは昔から、幸宏の定番としてある例の曲だが)、彼はずっとこれを延長線上でやってきていたのだった。細野晴臣だけではなかった、大滝詠一だけではなかった。もっと過激な部分で高橋幸宏は一気に壇上に上がってきたのだ。

本当に見事なLIVEだった。ちょっと遠くに見えてしまったが.. (高橋幸宏ファンってのは、勝手に近しい存在として相互扶助してるつもりになってるぐらい、身近にいる人として錯覚していたりするから。本当は凄い人、とか言ったりしながら) 隅っこで見てたし。

![]()

2013年 9月 15日

トム・スターン カメラ。 フランス映画は既に復活している

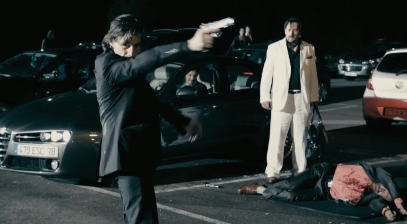

「スリープレス・ナイト」 (2011年 仏・ルクセンブルグ・ベルギー ) フレデリック・ジャルダン (録画)

最近、WOWOWではフランスのプログラム・ピクチャーの紹介に力を入れているようで、月に数本が必ず放送されている。一般的にはそれほど大きなヒット作があったわけでもないのにあれだけの本数が掛かるというのは、意識的に仕掛けているからだろう。ただ、フランスのプログラム・ピクチャーって昔から伝統的に地味で、それは最近の作品を見ても変わっていないので、日本で人気が定着するようになるかというと、非常に苦しい気はするが、ファンからすると、現在のフランスのエンターテイメントが頑張っているのはひしひしと伝わってくるので、このWOWOWの英断には拍手を送りたい。

「スリープレス・ナイト」は去年日本でも公開されているみたいだけど、やはりそんなに知られた映画ではないだろうし、実際、全く派手さの無い刑事もので、見ればそれなりに満足感はあるとしても、ストーリーを最後まで追うのにやや忍耐を強いるということになるかもしれない。ハリウッド映画のように編集のテンポで効率よく見せ場を配置するような配慮がフランス映画には足りないからだ。

物語は、マフィアから麻薬を掠め取った刑事が子供を人質に取られ、麻薬を返しにボスの経営するクラブに入ると、ついには延々とこのクラブ内でいざこざが続き、店内を行ったり来たり往復する破目となり、外に出ることがなくなってしまう、そういう話になっている。

客でいっぱいのフロアから隅のバー、プール・バーや調理室、ボスの部屋、トイレ、出て行ったと思えば帰ってきて、しばらくしてまたさっき行った場所へみたいなせせこましい移動だ。建物内で展開するといっても「ダイ・ハード」みたいな派手なアクションは何も無い。狭い通路を人をかきわけ進んでは息子を助け損ない、同業の刑事に内部調査で追われ、返すコカインを隠されてしまい探し回る破目に。

こせこせした空間を走り回る主人公を手持ちカメラが追うが、ドキュメント風にカメラが揺れるというような撮影ではない。画面はきっちりぶれずに登場人物の後姿を追う。あとでクレジットのところを見ていたらカメラがトム・スターンだったので驚いた。イーストウッド映画の撮影を現在専属的に受け持っているトム・スターンだ。めまぐるしく移動し続けるカメラで、イーストウッド映画には無い動き。トム・スターンには異色の演出だったと思う。ただ、イーストウッド映画の伝統で、黒が引き締まり、深い暗さが鮮明だ。闇が見えてしまっているというのではなくて、深みが実感できる。漆黒の闇が鮮明だという意味で、当然、これはフランスのクライム映画にはもってこいのカメラだと思う。

派手さが無い、というかフランス映画は嫌うので、銃撃戦があってもあっけない。

香港映画がかつてのざらざらした粗い質感を失い、妙ちきりんなカメラショット編集をひねくり回して衰退し(ウォン・カーウァイの弊害)、最近ではやたらクリーンな画面で停滞し続けている状況。(私は韓国映画が今ひとつノレず、見ていない)

その中で、

フランス映画がこのように平然と地味な犯罪プログラム・ピクチャーを復活(?)させていることに、驚くとともに敬服している。フランス映画は頑張っているナァ。

殴り合いの場面もカットでせわしなく割るということはしない。じっくりどしんと腰を据えて撮る。アメリカ映画だと道具を上手く使って飽きない演出をするが、フランス映画ではそこらにある物にぶつけたりするそのまんまで地味に体が痛そうだったりするが、それで悪くない! こういう演出があるのは嬉しい。

曖昧さも素晴らしく、主人公が刑事の汚職を調査するための潜入刑事だったのか、ただの汚職刑事の一人だったのか、まあ前者だったのだろうが、そこをあまりきっちり撮らないところが不親切なのだが、「まあ恐らく」というレベルで済ましてしまうところが持ち味だし、映画はそれで十分だ。刑事を追う刑事としてクラブに入ってくる女刑事は紅一点だけど、まったく刑事の一員に過ぎなくて、黙々と仕事を遂行しているだけなのも良い。主人公に腕をひねられて「痛い」と泣いて隠したコカインの場所を白状するシーンにも女刑事に対する見せ場の意識は演出にはまるで無い。素っ気無い。だからこそ、最後に車がクラッシュして死んでしまったか、と思った時に、ドアからばたっと倒れて這い出して来た時の「仕事をこなす女刑事」のしぶとさに心が躍る。こういう素っ気無い脇役というのも昨今はなかなか無い。日本の映画でも素っ気無い脇役はなかなか無い。

逆に話題になるフランス映画って、この「スリープレス・ナイト」のようなフランス映画とは明らかにテイストが違う。言ってみれば、テイストが異なるものでなければフランス映画はヒットしないともなるわけだが、私は断然こちらのフランス映画を支持する。というか、こういうフランス映画がずっと見たかったわけだし、こういうフランス映画が今は日本に上陸してきている。これを絶やさないよう自分なりに応援したい気分だ。

![]()

2013年 9月 14日

ロック&ポップス

私はBUZZという二人組をつい去年まで知らなかったんですよね。高橋幸宏の本が出て、そのタイミングで彼らのアルバムが復刻されるまで。ヒット曲である「ケンとメリ- ~愛と風のように」(73年)は聴いてみれば知っている曲ではありましたが、70年代のフォーク系のヒット・ソングとしてスタンダード化したものの一つとして認識していたに過ぎませんでした。例えばクラフトの「僕にまかせてください」みたいなもんです。

自分でラジオから音楽を聴き始める、そんな時期が5年ほどズレているに過ぎないのですが、やっぱり5年違うと全然違う。ちょっと前のことがまるでわからないんです。

BUZZ

BUZZのメンバーである東郷昌和という人が、高橋幸宏とは幼馴染みで、15、6歳ぐらいからバンド組んだりしていて、そこにはユーミン(荒井由実)もいたなんて話は、ひょっとしたらどこかで読んだりしていたのかもしれませんが、記憶の片隅にも無かった。

高橋幸宏のNEWアルバム「LIFE ANEW」が自分にとって少なからず衝撃的だったのは、幸宏が露(あらわ)にした、十代の年の頃の自分の聴いてきた音楽のルーツを形にした新曲というのが、C、S&Nやアソシエイションのような70年前後のアメリカのフォーク・ロックやソフト・ロックだったのを堂々と、猶(なお)、ROCKだと考えていることであって、実は、そこが私もずっと引っ掛かっていた部分だったのです。

高橋幸宏 「Life Anew」 (2013)

ガロといえば、「学生街の喫茶店」であり、私も子供の頃自分の中のベスト10に入るくらい好きな曲でしたが、後年、わかったことは、ガロが90年代頃にソフト・ロックの系列として再評価されかかった頃に、それでもロックでもなんでもなく、売れ線のフォーク・ミュージックに過ぎないと看做される意見が根強かったことです。それで言えば、結局ガロにしろ、ブレッド&バターにしろ、BUZZにしろ、当時は表面的にはPOPSとしてとらえられていたのではないか。それはもうほとんど青い三角定規やチェリッシュと変わらないぐらいだったかもしれない。

私にはそのあたりのニュアンスがよくわからないのです。

ガロ 「GARO 3」(1972)

ところが、高橋幸宏はガロのバック・バンドのメンバーにいて、しかも小原 礼とそこにいっしょにいたのです。そしてBUZZのファースト・アルバムにもこの二人は参加している。(アルバムのプロデュースは高橋幸宏の兄であり、元GS フィンガーズの高橋信之)

日本のC、S&Nと呼ばれたりしていたともいうガロに所属していた高橋幸宏にとって、ROCKとはどんな存在だったのか?

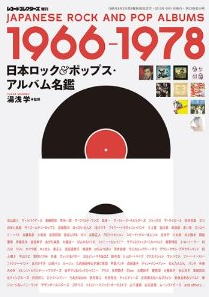

先日、湯浅 学 監修で『日本ロック&ポップス・アルバム名鑑 1966-1978』という本が出た。湯浅の考え方ではROCKもPOPSも歌謡曲も何の階級差別も存在しない。まさにその言葉のままに麻丘めぐみのアルバムもかぐや姫のアルバムも山口富士夫のアルバムも並列になって紹介されていたりするのだが、単に並んでいるだけならば、大して意味があるとは言えないだろう。

例えば73年。サディスティック・ミカ・バンドのファースト・アルバムが出た年、細野晴臣の「HOSONO HOUSE」、村八分「ライブ」、荒井由実「ひこうき雲」なども出たこの年に、オフ・コースのファースト・アルバム「オフ・コース1」も出ている。このアルバムでは高橋幸宏がドラムを叩いた曲も入っている。

湯浅 学・監修 『日本ロック&ポップス・アルバム名鑑 1966-1978』 (レコード・コレクターズ 増刊)

実は、サディスティック・ミカ・バンドのファースト・アルバム「サディスティック・ミカ・バンド」には小田和正がピアノで参加している。加藤和彦は小田をミカ・バンドに誘って断られたことがあると語ったことがあるが、当時、オフ・コースとは、一体どんな立ち位置にいたというのか? 小田和正は他人の曲ではなく初めて自分の曲でレコードが発表できた時に(「僕の贈り物」)、RCサクセションの忌野清志郎に良い曲と褒められて自信がついたと語ったことがあるそうだが、RCサクセションとオフ・コースに接点があるなどというのは、私には実感としては沸かない。

マーク(堀内 譲) 「時の魔法」 (2013)

さて、話はまた飛ぶが、9月末に、元ガロの堀内譲(マーク)が35年ぶりにアルバムを出すという。この人は、ガロ解散後、しばらくソロで活動したが、もうずっと音楽業界からは離れ、普通に別の仕事をしていた人なんだが、このアルバム「時の魔法」には高田 漣や、あっぷるぱい、サンタラなどの若手が参加しているとともに、ブレッド&バターや鈴木 茂、加橋かつみらが参加していて、さらに小原 礼に高橋幸宏も、このアルバムで演奏しているのです!

昔のよしみで義理堅いなどと言ってしまったらそれまでだが、どうもそういうことではないようだ。

これが気になるのは、やはり幸宏の「LIFE ANEW」があるからです。アソシエイションをやりたいと言って、曲を作り、それを堂々ROCKだと言い、この新譜にはいたる箇所で、バンド・メンバーによるソフト・ロック的なコーラスが、それこそオフ・コースやガロがやっていたようなコーラスが聴こえてくる。

70年前後のアメリカのROCK。ザ・バンドとかヴァニラ・ファッジとかいったところがどうも掴みにくいのだが、クロスビー、スティルス&ナッシュ、またはクロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングというのもどうもよくわからない。彼らの音楽の場合は問題なく誰の耳にもROCKに聴こえるのか? それが日本に非常に影響を与えたらしい(そんなにC、S&Nというのは話題になったのか?)として、日本ではガロやBUZZ、オフ・コースら、なのである。

いったい、これらをどう考えとしてまとめられるのか?(いや、まあ、まとめる必要はないのだけども)

しかし、そもそも私は「LIFE ANEW」を紛れもなくロックだと理解したし、近年、私にとって、ヴァン・ダイク・パークスやアソシエイション、バッキンガムズ、ママス&パパスといった人たちの方が、クラプトンやエアロ・スミス、ディープ・パープルといったROCKの代表的なアイコンらを聴くより、ロックを感じる体験になっているのは間違いない。

![]()

2013年 8月 24日

歌謡曲讃歌 「恋するフォーチュンクッキー」

AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」は非常に好きな曲ですが、結局「ロコモーション」が入ってない?

でもね、これの使い方は良いと思います。オレンジレンジの「ロコローション」やサザン・オールスターズの新曲「ピースとハイライト」のスペクターアレンジとかは何だかなぁという感じ(だからやっぱりサザンが好きじゃな・)がしますが、「恋するフォーチュンクッキー」での「ロコモーション」リスペクト(まあ歌謡曲はパクリで全然問題ないというか、パクリ方に曲に対する愛とリスペクトという名の変化が必要)、さらには歌謡曲讃歌のようになっている、何だかいっぱい詰まってる感じが感動的で、つい繰り返し聴いてしまいます。

//www.youtube.com/watch?v=2j-ssb2hcMI

←Click

←Click

↑Click デイヴ・スチュワート&バーバラ・ガスキン 「ロコモーション」(1986)

アレンジにちょっと影響があるような気がするスチュワート&ガスキンの「ロコモーション」は、80年代的にコテコテに盛り過ぎという感想を持つ方もいるかもしれませんが、私はものすごく愛のあるPOPS讃歌になっている優れたカバーだと思う。

一方、筒美京平作曲の奇妙な名曲、三井比佐子の「デンジャラス・ゾーン」(1982)は、「恋するフォーチュンクッキー」を聴いていたら出だしが似てるなって思って何故か思い出した曲ですが(他にも真野恵理菜とか)、「恋するフォーチュンクッキー」はそういうかつての歌謡曲の要素がたくさん詰まっているということだと思う。

![]()

2013年 8月 18日

櫛引彩香トリオ

待ってました、待ってました、待ってました!

こういう櫛引彩香が聴きたかった。帰ってきましたね。

正直、英語詞でのカバーやCubisumo Graficoへの参加は、ちょっと困って聴いてました。

新譜「DAY & MIDNIGHT」(2012年12月発売)は非常に手造りのたどたどしさみたいな隙間があって、全体的には地味なアルバムですけど、これは今年聴いた音楽の中で一番好きかもしれないです。(キュービズモ・グラフィコみたいなかっちり埋まってるような音楽がすごく苦手で..)((しかし、トリオのメンバーの一人はキュービズモ・グラフィコの人なんですけどね。これがまた不思議なところで))

前作の「AOR」はあまり良くなかったんですけど、メンバーは同じ。一体何が変わったんでしょうか?「AOR」はもっとフォーマットがかっちりしてたし、素通りしてしまうような音楽でしたよね。

↑Click 「A LOVER'S CONCERT」 ↑Click こちら本家 The Toys

今作は、TOYSの「ラヴァーズ・コンチェルト」やモンキーズの「デイ・ドリーム・ビリーバー」まで日本語詞をつける念の入れようで、彩香節がたっぷり。日本語が最も美しく聞こえる声ですから、もう絶対英語でなんか歌わないでほしい。

なんで今「デイ・ドリーム・ビリーバー」?とか思ったりもしましたが、今回のアルバムは時流的なものから取り残されてるぐらい隔たっているところが素晴らしいアルバムなのだと気づきました。

↑Click 「キミとボク」

手触りがどことなくヴァン・ダイク・パークスに似ている、というと言い過ぎかもしれませんが、カリプソやドゥーワップ、シンプルな打ち込みだけのアレンジ、モータウン、ピアノソロ、カントリー・フレイバーなど、1曲ごとに様々な音楽形態を装いながら、隠し味的にちょっとだけ実験要素が入っていたり、適度に音を外したりしてる。(こういうのをちょっとクレイジーだと思う)つまり、ヴァン・ダイク・パークスですよ。

今年の作品ではやはりヴァン・ダイク・パークスの「ソングス・サイクルド」は印象深い内容でしたけど、まさか櫛引彩香が日本では一番接近してくるとはネ。

櫛引彩香トリオ 「DAY & MIDNIGHT」 (2012) 今年はヴァン・ダイク・パークスの年だな

年末に出てたんですね。

![]()

2013年 8月 18日

Melt Yourself Down

とにかくベースがぶいぶい鳴ってるのがいい。

イギリスも次々こういうのが出てくるようになりました。

わりとテキトーに演奏しているところもいい。きっちり合わせるということをしない。

テンポがズレてるから下手に聴こえるところもあるよね。むしろ下手に組み合わせたところを楽しんでいるように聴こえる。実際、そこが気持ちいい。

私はミクスチャー音楽と呼ばれるような音楽があまり好きではないのですが、Melt Yourself Downのような音楽はミクスチャー音楽とは言わないと思うんです。ニュー・ウェイヴでいいと思いますね。いろいろなジャンルの音楽をいかにそのまま使わないかに血道を注いでる。かつてXTCやポップ・グループやワイヤーらがそうやって音楽を捻じ曲げてきた。ブルー・ロンド・ア・ラ・タークやスペシャルズだって、ラテン音楽やスカを伝統にのっとって継承しようとしたわけではない。どちらかといえば既にいろんな音楽が変な配置に収まってしまっている状態をもうひと工夫で壊す感じなのだ。

90年代ぐらいから個人的にスポーティー・ロックとでも呼びたくなるようなロックが出現してきて、つまりは“足並み揃えたロック”という気持ち悪い音楽ですが、今やすっかりそっちの方がロックの主流で、えんえんときっちりしたテンポでパンクを演奏したりしている。ヘヴィ・メタやハードコア・パンクがアスリート化したかのような。

もっとばらけろ、とか思ってそういうバンドの出現を待ってます。

Melt Yourself Down 「Melt Yourself Down」 (2013)

![]()

2013年 8月 17日

Beach Boys 「Deirdre」、「This Whole World」

“年に一度は無性に聴きたくなる”ビーチボーイズ

ネタを。

秋に「陽だまりの彼女」という映画(上野樹里、松本 潤 主演。 三木孝浩監督)が公開されるらしいですが、その中でビーチボーイズの曲が使われるらしい。テーマソングは「素敵じゃないか(Wouldn't It Be Nice)」。

サントラとしてか、ビーチボーイズの4曲入りCDが出ています。

「陽だまりの彼女」

「陽だまりの彼女」

曲が「素敵じゃないか」、「グッド・トゥ・マイ・ベイビー」、「ディードリ」、「神のみぞ知る(God Only Knows)」。

う~ん。まあいいんですが・・・・

どうやら映画の主題歌は山下達郎らしく.....。そんなところだろう、とは思うのですが。

この4曲入りCD... 恐らく映画に使われるのは「素敵じゃないか」だけなんでしょう?

何か、選曲が完璧!な4曲だけに、ちょっと空々しい感がして、嫌なCDだなぁという気がしてきました。

映画の中で「ディードリ(Deirdre)」を使ってみせる、使いこなしてみせるっていうなら、まあね。

(映画の中で「Deirdre」使うんなら、失敗しても、許す) ↑Click

一方、8月28日にビーチボーイズ 50周年記念 6枚組CDボックス「カリフォルニアの夢」が発売されます。国内盤で16800円というから安くはないですが、この中に60曲以上に及ぶ未発表曲、テイク、ライブ音源が収録されるという。

(オマケ)萩原健太氏と「Sunflower」

中でもリストを見て、個人的に目を奪われたのが「ディス・ホウル・ワールド」のア・カペラバージョン。「ディードリ」と同じく、超傑作「サン・フラワー」(1970)に収められているあの曲の、ア・カペラがあるのだ!

←Click 「This Whole World」(2012)

←Click 「This Whole World」(2012)

さすがにこれは、買うしかないのではないか。(どのみち これまでもBOX、コンピレーション、どれもこれも買ってきましたけどね。 ビーチボーイズは未発表曲もとんでもなくクゥオリティが高くて貴重なので)

![]()

2013年 8月 16日

だからBABY 何ひとつどうってことないぜ

山口富士夫(1949-2013)

私が山口富士夫の音にリアルタイムで出会ったのは1988年のアルバム「TEARDROPS」が最初。ずいぶんと遅かった。

だから一番聴いたのはこの「TEARDROPS」。

村八分は「LIVE」のCDが出たのがWikipediaの書き込みによると1986年。実際に「村八分」を聴いたことのある人は、自分の同世代より下の人ではこの時点まであまりいなかったんではないかと思う。80年代前半までは山口富士夫はそんなに表面に出てくるほどの知名度はなかったのではないかと私は思います。

勿論、GS時代、ダイナマイツの頃からの人ですから熱狂的なファンはずっといたと思いますが。

村八分の「ライブ」は2枚組が出た時に買って聴きました。1992年ということになるでしょうか。もう少し遅かったかもしれません。(その前から録音してもらったものを聴いていましたが)

山口富士夫が亡くなってしまったのは悲しいですが、彼が躍動しているLIVE(スタジオ録音作でもLIVEの躍動が感じられるアルバムが多いですから)作品がたくさん残されています。いつでも山口富士夫には再会できる。これから出会う人も幾らでもいるでしょうね。

(村八分)

(村八分)

ティアドロップス 「TEARDROPS」 (1988)

山口富士夫が亡くなった原因についてはこちらのブログを読みました

http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2013/08/post-98ef.html

![]()

2013年 8月 11日

DVD化切望 レスター入魂の傑作

「新三銃士/華麗なる勇者の冒険」 (1989年 米 ) リチャード・レスター (録画)

これがリチャード・レスターの大傑作なのですが、だからというわけじゃないが恐らく一般的には受けが悪そうです。まあ二十年以上も前の日本未公開映画で、いまさら誰が顧みるということも無い作品ではありましょうが。

ギャグ満載でどれも微妙にすべり、ギャグと認知すべきか煩悶するネタがつるべ打ちされる。

たとえば、四銃士がイギリスの王を処刑から救うべく、処刑台の下に潜って一夜を明かす内、作戦を練ってるさなかにアトス(オリバー・リード)の頭上から血がポトリ。気が付いたら処刑が終わって、自分たちの上で王は斬首の刑に処せられていたという間抜けな失態。何だかギャグとしても間が抜けすぎていて笑えないのは確かだが、ここまでズブズブなのかと思いながら、雁首揃えつつ割合平然と失敗を受け入れている四銃士の面々を見ていると、このハズし方にめげない畳み掛けこそ、モンティパイソンの国のギャグだと敬服する。

間違いなく80年代を象徴する女優の一人。キム・キャトラル

四銃士を仇と狙う女剣士ジャスティン(キム・キャトラル)が滅法強くて、ダルタニャンたちもタジタジというのが、今作のハイライトの部分だけど、ここは緊張感あるアクションで見せ、素晴らしい。映画はあまりヒットしなかったと想像するものの、「マネキン」(87)で注目されたキム・キャトラルは本来ならここでさらに人気が上がってもおかしくなかった筈だ。シリアスな「三銃士」であればね。結局伸び悩んでTV映画の方に流れ、「SEX AND THE CITY」(98)で当てるんだから、運命というのはわからないものですけど..

何気なく小型ボーガンを用い、オリバー・リードの頭を掠める場面など、リチャード・レスターって活劇の息は持ってると思う。

C・トーマス・ハウエルも忘れるなかれ

本作では、プランシェ役で「三銃士」シリーズのレギュラーだったロイ・キニアが映画撮影中の事故がもとで亡くなってしまい、リチャード・レスターは失意のあまり以降監督業を止めてしまった。レスターもまだ57歳の頃だから、その後も幾らでも映画は撮れただろうし、残念な話です。ただ、調べてみるとロイ・キニアという人は「HELP! 4人はアイドル」(65)の頃からレスター作品の常連だった人で、相当ショックだったに違いなく、この選択はどうしようもないと、周囲もただ見守るしかなかっただろう。その後ポール・マッカートニーのドキュメンタリー「ゲット・バック」(91)はポールの励ましで監督したが、ついに劇場用映画に復帰することはなくレスターも80歳を超えてしまった。

ロイ・キニア

ロイ・キニア

![]()

2013年 8月 10日

アメリカの一家とイナゴの対決

「いなご軍団襲来/大自然の狂った日」 (1974年 米 ) リチャード・T・ヘフロン (録画)

「いなご軍団襲来」は、農家の息子ドニー(ロン・ハワード)が志願して入った軍を中退し、故郷に帰って来るところから始まる。時は1940年代、第二次世界大戦のさなかで、地方の若者の多くが兵士を志願したようだ。親たちにとっては国に貢献している息子が自慢である。中退して帰ってきたドニーは近所から蔑んだ目で見られる。父親のエイモス(ベン・ジョンソン)も昔、戦争で殊勲をあげた誇りを持つ人で、息子が情けない。

そんな折、広大な農地が広がるこの町にイナゴの大群が襲い掛かってくる。1940年代ともなると、産業は農業から工業へ移行する頃で、農業は利益があがらず、廃業する家が出てくる。裕福でもなく、農薬に金をかけることも出来ない。イナゴに襲われてはひとたまりもないと、近所の農家が家を畳んで去ってゆく中で、エイモスは代々の土地を守ろうと奮闘する。借金までして農薬を買ったが、飛行機で一気に撒きたいというのに、、直前となって、戦地での息子の死の通知を受けた飛行機の運転士である親父さんが悲嘆のあまり自殺してしまった。息子を人一倍誇りにし、自慢していた人だった。

地上から機械で吹きかけてもらちがあかない。イナゴも襲ってくる。もはや万事休すかとエイモスが観念した時、空に一機の飛行機が飛来する。

パニック映画という趣はなく、イナゴと農民の戦いが描かれている。コンプレッサーで地道に農薬を撒こうとするが、吸気口にイナゴがみるみる詰まっていき、塞がってしまう画面、一生懸命掻き出そうとする手をカメラはとらえる。農地を守るために、一部の畑に火を放ち、イナゴを撃退しようとする夫婦。少ない描写ながら、戦いの壮絶さが伝わってくる。

中退して戻ってきた息子を父親はいい気持ちではいないが、代々土地を守る農家にとって息子は宝であり、どんなに戦争で殊勲をあげようと、死んでしまっては名誉の戦死などと言ってられないほどショックは大きい。

一方で農地を見捨てる家が増えていく、時代の背景も映画は映し出している。ドニーの恋人の家は土地を捨て、一家で都会へと去っていく。

どれだけ町の住民がドニーに対して陰口をたたこうとも、ドニーの母親や妹は彼を弁護し、味方である。ドニーは親友が乗った飛行機が目の前で爆発し、親友も吹き飛ぶところを見て、それ以後戦闘機に乗ることが出来なくなってしまった。無理からぬとはいえ、父親はその恐怖を克服すべきだとは思っただろう。

さて、飛んできた飛行機を運転していたのは誰だったか? 言わずもがなであろうが、一家はそこで団結する。町の人間がどうだろうが、一家が土地に根を下ろすという伝統の強さをこの家族は体現する。

アクションが随所で効いている。飛行機が飛来し、エイモスらが大きな布を振って農薬を撒く位置を知らせる光景の美しさは、飛行機を飛ばすのが好きなヘフロンの真骨頂の場面でしょう。

![]()

2013年 8月 9日

レスターの奇妙な世界

「さらばキューバ」 (1979年 米 ) リチャード・レスター (録画)

リチャード・レスターは奇妙な作家だ。本当はそういう目で見てほしいと個人的には思うのだが、残念ながら名前だけは比較的一般にも通ってしまっている。ビートルズの映画を2本も撮り、マニアックな映画ファンに「ナック」で知られ、なぜか「スーパーマン」なんか撮ってしまってハリウッド・メジャーの職人に埋もれてしまうようなことにもなっている。有名であるがゆえに風当たりが冷たいこともあり、ホントは大したことないなどと低評価を受けたりする。

さて、ところでこの「さらばキューバ」(79年)の取り留めのなさをどう考えて見ればいいのか?何が言いたい映画なのかわからない...と思いながら、いつまでも飽きずに見てしまう。見終わって「ところで何だったの?」と反芻するものの、不思議なことにはシーンすら格別印象に残ったものがあるわけではなく、カメラアングルがどうだの、カーテンだ、ドアだ、階段だと何かに視点が集中することもない。特別見せ場もない。人によっては焦点のぼけた退屈な話にしか見えないかもしれない。

しかし、確実にこの映画は面白い。何故なのか?

恐らくは全編にギャグが溢れているからだと思うのだが、一体どこにギャグが?と問われた時に、説明していっても、やはり、それのどこがギャグなのかわからない、と言われるだけだろう。仮にユーモアと言ってみてもいいのだが、それは本質を突いていない。ここはどうしてもギャグだと答えたいのだ。

キューバで革命が起きようとしており、政府軍はテロ対策に実績のあるデープス少佐(ショーン・コネリー)を軍事顧問として英国から招く。飛行機にはデープスの他に、葉巻工場と商談をしにやって来たガットマン、税務局員?の二人組が乗っていて、なぜか局員の一人は首にギプスを巻いている。飛行機が着陸すると、通関で少佐と税務局員は迎えがいて手続きなしで通過するが、ガットマンは引っ掛かる。このあと、デープスは次のカットでパスポートを胸の位置にかざし、写真を撮られている。通行証を作るためだが、ここでは要人と面会するのが目的の場面だ。ポーズをとっているデープスはちょっととぼけた調子になっているし、その背後を通関で手間取ったガットマンが、群がる空港の荷物運び屋を「ノーノー」言いながら掻き分け通過していく。

ユーモラスな感じだが、この畳み掛け方は表現するなら「ギャグ」だと思う。レスターは実にこういう場面が多いのだ。このような並べ方がおかしい状況はアメリカよりもイギリス的な笑いだと思う。レスターはアメリカ人だが、イギリスで実績を積んできた人で、笑いの質はイギリス的。しかし、イギリスの臭みはそれほど無く、スマートなところはアメリカ寄りと言えるかもしれない。

話全体が何だかおかしいのは、革命で内戦状態に入っている国で、テロのシーンなど血なまぐさい部分も描いているのに、ストーリーの柱はデープスが現地の群集の中に昔の恋人を発見してしまったところから始まる恋愛物語が絡んでくることだ。戦時下の恋愛話は映画ではむしろよくある話なのかもしれないが、反政府軍を倒すために雇われたプロが到着してさあ始めるぞ、というストーリーがいきなり恋人を追いかける話になってしまうのはやはり奇妙だ。

だが、どこにクライマックスがあるのだといえば、銃撃戦に戦車まで出てくるラストの戦闘シーンで、車が運転できるというだけの理由で、奪った戦車の運転をガットマンがやらされ、デープスが指揮を執り、恋人のアレキサンドラが高級車で戦車の横へ乗りつける。火に囲まれたところを、上空からスキナー空港の社長(デンホルム・エリオット)が大量の水を落下させ消しとめる。集まってきた登場人物の決着点がここかと思うと、レスターのずれまくった確信犯的な展開作りは、可笑しくて面白い。

リチャード・レスターは私はもう故人だと思っていたのだが、調べてみると亡くなったという記事は見つからなかったので、私の勘違いだったか。60歳になる前に監督作品は途絶えてしまっており、早い引退です。

ビートルズ主演の2作品で永遠に名前の残る人でしょうが、その他の作品を偏愛するファンにとっては、レスターはもっと異色な作家だと思うのです。

![]()

2013年 8月 4日

筒井康隆ブームは何度でも仕掛けるべし

月刊小説誌を購読する人は世間には少ないでしょうが(私も読みませんが)、今月はSF関係の特集が2誌あり、「小説 野生時代」では筒井康隆の特集をしているし、「小説 新潮」では星 新一の未単行本化のショートショートが掲載されていて、ちょっと(出版社が)仕掛けに入っているのかなという感じはします。

筒井康隆は、近年でも何度かブームを起こそうかと仕掛けがあったように思いますが、期待するようには若い読者が喰いつかないというところでしょうか?いわゆる笑いの質(実際、下ネタこそが爆発の肝なのですが...)を売り出す方法が上品ぶっている面があるんじゃないですかね。でもやっぱり今の子供があのお下劣さにはイマイチ反応してない故に、筒井のプチ・ブームすら起きない(仕掛けても起こせない)結果になっている気がする。

星 新一は今回、未単行本化の作品が50編あまりも見つかったそうで、近じか文庫で出されるようですけど、これも波がはたして来るかどうか? ショート・ショートという分野が最近ちょっと読まれてないしね。

「ミステリ・マガジン」ではジャック・リッチーの小特集で短編の掘り起こしをしてますけど、ジーブス(ウッドハウス)のように盛り上げようか、という仕掛けかもしれません。出版社のこういう地道な努力はしかし必要だと思います。諦めずに何度もやるというのもね。

ただ、筒井康隆に火を点けるためには今のような綺麗事(純文学の大御所)で持っていこうとしてもダメなんじゃないでしょうか? この際、映画「俗物図鑑」のあのメタメタぶりを起爆剤にしてみるのも一考かとも思うのだけど。う~ん、このアイデアもいまいちかな。

←こういうメタメタ感が必要なんじゃないかなぁ

←こういうメタメタ感が必要なんじゃないかなぁ

雑誌では「私の好きな筒井作品」というコーナーに11人の人が作品をあげていて、それなりに面白いチョイスで、文章も良かった。本谷有希子の『七瀬ふたたび』には泣けたし、巽

孝之の『パプリカ』選出については、絶対に必要なこと(つまり、それぐらい『パプリカ』は特別な傑作だということ)だと思ったし、西田 藍という子が『脱走と追跡のサンバ』を選んでいることには唸った。夢枕

獏が『陰悩録』を挙げているのも実に正しい行為で嬉しい。

筒井康隆はたぶん、まだ新しい未来の作家なのだけれど、泉鏡花の幻想小説と「エロチック街道」などが同列で語られるようにならなければならないでしょう。そこが分断されたままでは駄目でしょうね。そこが分かってこないと『七瀬ふたたび』や『パプリカ』の幻想性(これが男性にも女性にも分かる女性像)を真(しん)に受け取ることは出来ないと思う。筒井ファンの多くはこれにやられる。

![]()

2013年 7月 28日

これは日本のロックだと思う 筒美京平と高橋幸宏

YouTubeで小西康陽、筒美京平で検索すると、2008年の二人の対談の録音がヒットするのですが、これはまあ、さほどワクワクするような内容ではなかったんですけど、筒美氏は職業作曲家であることに一種のこだわりがあるので、実演する作曲者に対して明らかにそちらの人々とこちらの人々という風に分けている気持ちがやや強く出ているのが感じられます。職業作曲家なので個性のある作曲に自分の興味が集中しないように「自分のメロディー」が固まらないよう注意している。暗に小西氏との違いを明かしているようにも思ったのですが、「個性あるメロディー」を敵と考える筒美氏が「ヒットして何ぼ」と口では強調すればするほど、私たち筒美ファンからすると「いや、そうではないだろう」と筒美氏の強調を打ち消したい要求にかられる。

さて、この検索ではついでに近田春夫が筒美京平について語るラジオ放送や、ヒャダイン(前山田健一)が選ぶ筒美京平ベスト7、宮藤官九郎が選ぶ80年代アイドルソングなんて放送もついでにヒットしてくるのだけど、ヒャダインが面白いことを言っていて、筒美メロディーのことを「人に伝えたいという気持ちが人一倍強い」というように彼はとらえるわけですが、いや、確かにそこなんですよ! Rockをジャンル的にはあまり好んでいるとは思えない筒美京平氏なのですが、この人の作る曲がRockやSoulに負けない気持ちをメロディーやサウンドに込めていることをまずは見抜けないようでは筒美京平に縁が無いというしかないでしょう。ヒャダインはそこのスピリットはあるのかなと思いましたね。ただ、この人1980年生まれですから、松本伊代ちゃんやKYON2が出てきた頃は2歳ってところですよ。完全に後追いだから趣味が良過ぎちゃうところはあって、そこがね...ダメなもんもさんざん聴いてきてっていうのもないとわからない部分とかあると思うんですが。

宮藤官九郎がNHKの朝のTV小説「あまちゃん」で1980年代のアイドル時代をドラマの中に背景として注入している折、自分の好きな80年代のアイドルソングを選ぶなんて企画をやっています。これも別に限定したわけでもないのに斉藤由貴を「卒業」(筒美作曲)を外して「AXIA」を選んだ以外は殆ど筒美京平作品。(1曲 河合その子の「青いスタスィオン」後藤次利作曲がありましたが。確かにおニャン子で唯一人許せる歌手ではありました)

宮藤官九郎が1970年生まれですから、この年代はピンクレディに間に合ったかどうかぐらいの年ですよね。くしくもヒャダイン、宮藤の両者が選んでいたのが松本伊代の「TVの国からキラキラ」。ある意味二人は筒美京平メロディーをよくとらえていると思います(済みません。ずいぶんえらそうな言い方してますが)。

筒美氏自身が自分のメロディ-、サウンドのことを「洋楽に近づけて近づかない。メロディーだけは一回戻す。だからサウンドに一番合ったメロディーには行ってない。洋楽ファンの人からみるとちょっと怪しい。」と分析しているのですが、私もやっぱり筒美メロディーを「怪しい」を抜きにして語り、大御所としてことさらに奉るのはどうかと思う。ヒャダインや宮藤官九郎が感覚的に筒美メロディーをちゃんとつかんでいると感じられるのが嬉しかったです。

高橋幸宏の新譜「Life Anew」はユキヒロがプロになる前に好んで聴いていたような音楽(ビートルズやバッファロー・スプリングフィールドや「男と女」のサントラや..)を意識して作ったと言われる内容で、アメリカのフォーク・ロックやソフト・ロック、60年代の映画音楽のサウンドを彷彿とさせながらも、きっちりとスケッチ・ショウやPUPA、YMOの活動などで21世紀を通過してきた音を響かせているのだけど、基本70年前後の音楽に立ち返っているのでどことなくレトロなメロディーの感じはあります。ポップスの感触が色濃く、柔らかいサウンドなので、表面上イージーリスニングのように耳から耳をすり抜けていきそう。ただ、イージーリスニングとは言ってもベタでありながらどこか、斜に構えたところが、ポール・モーリアやパーシー・フェイスじゃなくて、アニタ・カーみたいな、馴染みの悪さがあり、ちょっと万人を寄せ付けない嫌味さ(キザなというか)に抵抗感を感じる人もいるんじゃないかなと思います。でもそこが高橋幸宏らしいといえばらしいところで。(加藤和彦の精神を引き継いじゃってる)

高橋幸宏 「Life Anew」 (2013)

高橋幸宏 「Life Anew」 (2013)

同じように、というか、筒美京平が今年作曲した竹達彩奈の「時空ツアーズ」も非常にオーソドックスな歌謡曲メロディーのフォーマットに収まっている印象で、少しレトロ感はあるのだけど、このメロディーの強度というか、ぶれの無さは、古い曲しか作れないなどという後退では決してなく、むしろ確信に満ちて「洋楽に近づいて近づかない」精神を貫く「強い気持ち」にあふれている。

「近づいて近づかない」という気持ちは恐らくユキヒロと筒美京平の新曲には通奏低音として共通して流れている。私はそれが日本のロックのスピリッツだと思っているのだけど、さて「時空ツアーズ」にロックを感じる人なんてどれだけいるのかな? ま、自分がどれだけ気の利いたつもりでわけのわからないことを口走っているのやら、実際何も証明する手立てなどないのだが..

←Click 竹達彩奈「時空ツアーズ」 傑作!

←Click 竹達彩奈「時空ツアーズ」 傑作!

![]()

2013年 6月 29日

ウェルメイドの意識を高く持て

「任侠ヘルパー」 (2012年 日 ) 西谷 弘 (DVD)

さて、ウェルメイドな映画、ということでは西谷 弘を外してはならない。「任侠ヘルパー」はきっちりと納まるべきところに納まるが、それをけなすという筋合いは映画のものではない。何故納まっていてはいけないなどということがあろうか?

「たかが映画じゃないか」と言ったのはヒッチコックである。そんなことを言えるのはヒッチコックだからだと勝手に大上段にかまえるのはいかがなものか?

「ヒッチコックだから言えること」 ―――いやいや、映画って何様?

もう一度、西谷 弘の作品をウェルメイドな映画として、ちゃんと見直してみてはどうだろうか?

ウェルメイドというのは、ある程度単純なところがあるものだと思う。それをいちいち理屈にはめて、「唐突である」とか「説得力に乏しい」とか「辻褄が合わない」などとあまり目くじらを立てる必要は無い。

冒頭で草彅 剛演じるやくざ・彦一が、コンビニ強盗が老人(堺 正章)だったと気づいて見逃がしてやる。それには特に説明は無い。それを(いい人)草彅 剛がやくざを演じることの無理さに繋げることは確かに可能だろうが、その判断はそんなに重要なことか? ここでは「あっ、この男は老人に情けをかけるんだ」と思う程度のことでいい筈だ。実際、それがこの映画の全てに繋がっていく。介護施設の管理人(りりぃ)が糞まみれの部屋の中を案内する場面で、平然としている彦一に対して「あんたは平気なのか?」と問いかける。本来、説得力としてはこの二つぐらいがあれば十分だ。彦一が何故ここまでやるのか(やくざなのに優しくないか?)は、この程度で了解しておけばいいのである。

草彅 剛にはトゥー・マッチなところがある。表情がハマリ過ぎなところがある、というのは確かにあると思う。しかし、それが草彅 剛という俳優である。かつて私が「トゥー・マッチが代名詞」というほどに思った日本で一番好きな俳優に「田宮二郎」がいる。だが、彼の場合、映画を見ることは即ち田宮二郎を見ることに他ならない。物語の人物としてリアルであることよりも、映画においては田宮二郎が田宮二郎であることのほうがはるかに重要だ。この映画では介護施設の老人が彦一のことを「市川雷蔵にそっくりだ」と言う場面があるが、市川雷蔵は露骨にセックス・シーンを演じるリアルさを求められた俳優ではなかった筈だ。草彅 剛が女とやらない俳優であるということが物語の流れを堰き止めると考えるならば、物語よりも草彅 剛が今回も寝なかった、と見せ付けられることのほうが映画的(映画らしい)と考えることも可能ではないか?

ウェルメイドとはそうしたうそ臭い物語に自ら浸かる行為をも指す。

西谷には幾つかの特別な場面がある。例えば、彦一と蔦井(堺)の娘・葉子(安田成美)が初めて会う場面。支払いを済ませ去ろうとする葉子を横向きの姿勢でとらえる。西谷は女優のポイントをとらえるとそこにのめり込む。安田成美の美しさはそこに凝縮される。

そもそもこの映画はガラス越しの画面の為に存在する映画だと言っていい。最初に自動ドアの向こうで左右の方向を迷う安田成美をとらえることから始まり、介護施設では窓の外と内側の隔絶を象徴的に表現している。その中で、葉子と彦一が横向きの形で窓から体を乗り出し、斜め向いの窓の内側にいる葉子の認知症の母親(草村礼子)に手を振る場面にクライマックスがある。確かにそうした表現の技巧が、映画を見過ぎている人たちにはちょっとやかましく映るかもしれないが、私は気持ちが入っていて美しい場面だと思う。

ガラス越しって映画ではクラシカルな表現で、やり過ぎを悪乗りと感じることもあるかもしれないが、西谷 弘はそこに魂が込められる。前にも書いたけど、ルネ・クレマンが、それが出来た監督であるように、私はそれを「やり過ぎ」だなどと揶揄してはいけないと思う。

インスパイアの素となりそうな映画。「ひとり狼」「パリは霧にぬれて」「JIPANG」

安田成美の美しさが只事でないのは、結局安田成美が「正義では動かない女だ」ということが、彼女の映画を見てきたならばわかっている点を、この映画は完全に理解しているからであり、スキャンダルの写真を売ったと告白した彦一に対し、その理由を知る由も無いまま、許して自転車で追いかけるシーンに現れる。それは「所詮やくざの娘」という理屈ではなく、安田成美であることとはつまりそういうことなのだと、見ているこちらは判断する。安田成美がただの女ではないという女優の粋はそこにある。

最後は香川照之がベンチ!に控えている。しかも画面は駅室の窓ガラス越し

![]()

2013年 6月 15日

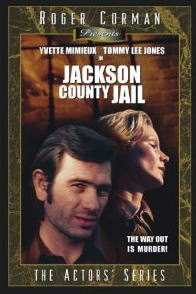

二つのジャクソン・ジェイル

「ジャクソン・ジェイル(Out Side Chance)」 (1978年 米 ) マイケル・リー (DVD)

マイケル・ミラー監督は、92年にファラ・フォーセット主演で「薔薇の銃弾」というTV映画を撮っている。けっこう面白かった(因みに原作はロス・マクドナルド『ファーガスン事件』)のと、調べたら初期にロジャー・コーマンのプロデュースで作品を残していることがわかってちょっと気になる存在だった。

そのコーマン製作で、当時興行成績も良く、ミラー監督の出世作になったと思われる「ジャクソン・ジェイル」(76年)が国内DVDで出ているのがわかったので見てみた。

こちら 原題「Out Side Chance」(78)

平凡な主婦が浮気性の夫に愛想を尽かし、家を出て仕事を求め、長距離を飛行機ではなく、ちょっと気晴らしのつもりで車で行くことにしたところ、途中で若いカップルの強盗に出くわし車も身分証明書も奪われ、助けを求めに飛び込んだサービスエリアの食堂オーナーに襲われかけ、警察には身元不明で怪しまれ、拘留されて、留置所で夜勤の警官にレイプされてしまう。挙句、その警官を椅子で打ちのめして死なせてしまい、服役となる。知らない土地で、誰にも連絡が出来ず、悪循環に巻き込まれ転落していく。そそのかされ脱獄に加わり、追っ手の白バイを逃れようとし、カーチェイスの挙句、白バイ警官一人が事故死する。無実と正当防衛のはずがいつの間にか前科4犯の凶悪犯のような扱いになってしまうのだ。

そうして人も法も信じられない逃亡の旅を続けるうちに、しかし主人公はある種の自由を感じるようになる。その自由の向かう先に明日は無いかもしれないのだが、どこか彼女の表情は晴れ晴れとしているのだ。

脱獄逃亡もので、一種のロード・ムービーのようになっている。脱獄した女3人で盗難車を乗り継ぎながら国道を走り続けるのだけど、具体的な目的地というのが無い。この映画はどこへ向かうのかが見えないまま、やや迷走気味になる。あてもない状態が続くところがロード・ムービーらしさであって、主人公は一人の男と出会い、旅を終わらせることも可能かと思ったが、孤独な逃避行の方を選ぶ。

この映画、実は本物の「ジャクソン・ジェイル」ではない。「ジャクソン・ジェイル 原題

Jackson County Jail」は76年に製作された後、ヒットしたからか2年後の78年、同じ監督、主演で再編集・リメイクされたのだ。そのタイトルは日本ではTV放送時に「犯されて・・・」と題名がついた。原題は「Out

Side Chance」。

こちら 原題「Jackson County Jail」(76)

このDVDの中身は、オリジナルの「ジャクソン・ジェイル」ではなく、リメイクの「犯されて・・・」だったのだ。

オリジナルは、主人公が留置所でレイプされるところまでは同じだが、その後、服役・脱獄となるのではなく、その場で隣りの檻の中にいた男と一緒に逃げるのだった。2作は話がそこから全く別物になってしまうのである。そのいっしょに逃げる男はトミー・リー・ジョーンズ。オリジナル劇場版はトミー・リー・ジョーンズと主人公がいっしょに逃げ、ラストではジョーンズが町のパレードの中、星条旗の上で銃弾を派手に浴びる劇的なシーンがあるそうだが、つまりそもそも評判を呼んだ「ジャクソン・ジェイル」は、このトミー・リー・ジョーンズが出た方を見なければ話にならないってことなのだけど、DVDにはそこのところがあまり明確には説明されていない。大体、何故オリジナルを出さずにTV版の方だけをDVDにしたのか?

わざわざトミー・リー・ジョーンズを削って作っている再編集・リメイク版(だから隣の檻にいるトミー・リーがかすかに画面に残っている)だから、権利や金額面で手が出ないオリジナルをあきらめ、ちょっとしか出てないけどキャストにトミー・リーの名前が入れられるこちらを選んだのかもしれないけど、ちょっと騙された気分です。

同じマイケル・リーが監督している2本ではあるが、一方はTV映画ということもあり、やや抑え気味なアクションでカット割りもやや肌理の細かさを欠く。ただ、女3人の逃避行(しかもこの3人、全く相性も何も共通項が見出せない組み合わせで盛り上がりに欠けることおびただしい)は、一向に次なる手もアイデアも出て来ないどん詰まりな凡庸さが実際ちょっと退屈で、そこが面白かった。あの 次から次へきっちり手を繰り出すハリウッド式みたいなサービス精神よりこうした本格的に手持ち無沙汰な感覚のほうが好きだったりするので。 逃げるさ中、寄り道するところがストーリー的に少し変てこなところも好きでした。密猟の皮で儲けてる一味のところに転がり込むのも何だかそこに居たのが奇妙な連中でネジが何本か緩んでるようなおかしな言動だったし、主人公が出会う男も山間に隠遁してるピアニストで、別におかしくはないのだけど、何だか「その設定、必要ですか?」と言いたくなる感じだった。「薔薇の銃弾」もちょっとそういうぐだぐだな部分があって、ひょっとするとマイケル・リー監督はそういうタイプなのかもしれない。

どういうわけか82年に「ナショナル・ランプーン/パニック同窓会」なんて映画を撮ったりしているところも気になる。

![]()

2013年 6月 8日

ナサニエル・ウェスト

ナサニエル・ウェストの『孤独な娘』がメチャクチャに面白い。実存小説的な作品かもしれないが、私にとっては実は実存主義とハードボイルドは近い存在であり、なぜハードボイルドを読むのかと言ったら理由はそこにあったりする。例えばアルベール・カミュの『幸福な死』は優れたハードボイルド小説だと思うし、それがホレス・マッコイの『彼らは廃馬を撃つ』とどれだけの隔たりがあるのかと考えたら、全くの別物であるとは考えられない。ジェイムズ・M・ケインの小説の重要性に対し、カミュの小説が軽視されていいのかというと、そんなことはないと私は思う。

カミュは実存主義と呼ばれることを嫌っていただろうし、実存主義という言葉が現在ではひどく古臭く、また価値の低い論議にしかならないと見做されているのは最早致し方ないところかもしれないが、実際には実存小説的な作品というのは、もっと違うところで存在しているはずではなかったか?また、実存主義に括られることを嫌うカミュが書いてきた小説は実存とは無関係なのか?というと、それはやっぱり違う。むしろ無関係ではないところにいたからこそ、実存の解釈に違和感があったのだと思う。それはサルトルにも言えることで、彼の短編集『水いらず』など読むと、これはハードボイルドだといった解釈は可能なのではないかと思うのだ。

ナサニエル・ウェストも非常に近いところに位置する。『孤独な娘』は1930年代、「ニューヨーク・ポスト・ディスパッチ」という新聞で、読者からの身の上相談の投書欄「孤独な娘(ミス・ロンリーハーツ)」のコーナーを担当している記者が主人公だ。小説内ではこの男は「孤独な娘」と呼ばれており、名前は出て来ない。主人公「孤独な娘」はこの投書欄で身の上相談の返事を書いていたのだが、適当に応えていればいいものをいつしかのめり込み、投書してくる相手に会うようになり、彼らの最悪で最低な状況に巻き込まれてしまう。

内容はスラップスティック並みに狂騒的で馬鹿げた毎日であるかのようにギャグめかして、イカレた連中ばかりが集まっているように書かれているが、そんな回りに負けじと奇行をエスカレートさせる「孤独な娘」は実はこんなやるせない人間たちの存在や業自体が引き起こしている不幸があふれかえっている生活の中で、しごく真面目に受け止め、怒っている。暴力を振るう夫、金を持って帰らない夫、浮気している夫婦、公園のトイレで暮らすホームレス、足が不自由なのに歩き回るのが仕事のセールスマン、どうしてこんな目にあいながら生きなければならんのだと思いながら皆生きている。社会が強いる部分もあるし、自ら招いている部分もある。ただ、たいていの人はそれをどうすることもできずに悲惨な状況に絡めとられ、まみれて生きる。

社会が悪い、と簡単に言えるのならばよいが、本当は自分がそこにどっぷり浸かって、自分から出ようとはしないでいるやるせなさ、自分の弱さに翻弄されている。主人公「孤独な娘」は投稿者の状況を実地に垣間見ることにより、そうした悪いスパイラルに真剣に怒りを感じる。しかし、一方でそれをどうにも出来ない自分にも打ちのめされるのだ。

狂った状況の中にある、一見こちらのほうが狂気ではと思われながら実は正気なのはこっちであるというような正気。ハードボイルドの作家たちが掴みかけるのがこの正気であり、実存の鍵はそこにあると私は思う。カミュやサルトル、ヘミングウェイ、フィッツジェラルドらがケインやハメット、チャンドラーらとともにとらえかけていた部分なのである。ナサニエル・ウェストもその渦中にいた。

ナサニエル・ウェストは長編小説が4冊しかない。最後の作品となった『いなごの日』は昔読んで面白かった印象のみ残っているが内容は忘れてしまった。処女作の『バルソー・スネルの夢の生活』は翻訳が無いかもしれない。もう1冊『クール・ミリオン』は『いなごの日』と同じく角川文庫が出ているが、かなり入手は難しいと思われる。これだけ面白い作家が読めない状況になっているのは惜しい。

ナサニエル・ウェスト 『孤独な娘』 (岩波文庫)

![]()

2013年 6月 1日

羽良太 平吉

ジュール・ヴェルヌの『永遠のアダム』が出版され、さっそく買いましたけども、この本を出した「文遊社」というところが、このところ特徴のある装丁でコンスタントにちょっとひと捻り効いたようなチョイスで海外作家の翻訳小説を出しているようです。

最初はヘンリー・ミラーの『ビッグ・サーとヒエロニムスのオレンジ』ぐらいからではないかと思うのですが、恐らく新訳ではなく、以前どこかで出ていたものから選んでいると思われます。有名な作家ではあるのだけど、代表作ではなく、あまり取り上げられることのない作品を拾ってきています。

ウラジミール・ナボコフ『プニン』、フラナリー・オコナー『烈しく攻むる者はこれを奪う』、バーナード・マラマッド『店員』、ウィリアム・フォークナー『兵士の報酬』、ジョルジュ・ペレック『物の時代 小さなバイク』、アンナ・カヴァン『ジュリアとバズーカ』、そしてヴェルヌの『永遠のアダム』。

かつての晶文社とか国書刊行会の趣きでユニークなラインナップですよね。

これらの本の殆ど、もしくは全ての装丁をしていると思われるのが、羽良太平吉という書容設計家、デザイナー。NETで調べるとYMOの「公的抑圧(パブリック・プレッシャー)」やシーナ&ザ・ロケッツの「真空パック」などのアルバム・ジャケットなども手がけたようです。イメージでは80年前後のポスト・モダン的印象になるかもしれませんが、古いという感じはなく、私は最近思うのですけど、80年代(80年前後)というのは前後の年代から隔絶した孤島にいるみたいに孤独に存在すると同時に、一般的にはかなり忘れ去られた存在(理解できない)と化している気がします。それが10年ぐらい前に「不毛の80年代」と呼ばれて、かなり低く見積もられた現象にも繋がっているのだけど、どうもあの時点で「踏みとどまっていなければいけなかった部分」があったような気がする。

そこで欠落し、80年代を理解できなくなった結末が、現在の村上春樹の一人勝ちみたいな本来これこそ不毛と言いたくなるような大衆の忘却した感性による一極集中を招いているのではないでしょうか?

今回のこの文遊社のクセのあるセレクションは、けっこう抵抗感を剥き出しに成されている気がします。

ここはどうも続けて、野呂邦暢の小説集成全8巻を企てているようで、こちらも装丁は羽良太平吉。全8巻って超無謀な試みだと思うんですが、代表作とともに単行本未収録作品なども多く含まれているようなので楽しみです。今、こういうこだわり方をしている出版社は貴重です。

野呂邦暢 『棕櫚の葉を風にそよがせよ」 (文遊社)

野呂邦暢 『棕櫚の葉を風にそよがせよ」 (文遊社)

![]()

2013年 5月 31日

皆、この人たちのこと忘れてたでしょう?

20年前には日本で非常に人気もあって盛り上がっていたブレイヴ・コンボ。その後、すーっとフェイド・アウトしてゆき、いつしか全く忘れ去られてしまい、かつてのファンでも、いまだバンドが現役とは知らない人が多いのではないかと思います。

しかし、実際にはバンドはこの20年間、コンスタントに毎年のようにアルバムを発表し続けている。つい最近も新作が発表されたのですが、このアルバムだって2000年から12枚目です。

一時期ちょっとおとなしめになり、オーソドックスなパーティー・バンドに変化していく気配など感じさせ、スランプの印象を持ったこともありましたが、とにかくずっと頑張って聴き続けてきたんですけど、ここ数年またかつてのパンク・ニュー・ウェイヴの出自を蘇らせたかのようなカール・フィンチのソリッドなギターとふざけたアレンジが帰ってきています。

基本的には楽しい音楽で、郊外から外れた田舎で近所の人たちを集め、踊ったりしながら、野外ライヴを聴きつつゆったり過ごすみたいなアメリカのほのぼのとした風景に馴染むスタイルの音楽(ポルカ)ですが、ブレイヴ・コンボはちょっと毒のあるアレンジや捻り、ギャグ感覚でアメリカン・トラッシュな味も十分備えているところが特徴です。変態の匂いも平気で滲ませてしまう。

新作「SOUNDS OF THE HOLLOW」もいつもどおりポルカやクンビア、マンボ、タンゴやボサ・ノヴァのスタイルに乗せながらも、やや暴走気味に奇形な音が入り込んでいます。時にカール・フィンチのパンキッシュでガレージィなギターが曲のイメージを掻き乱し、時にリズムが素っ頓狂にブレイクし、場違いなオルガン・サウンドが被さったりして、エンニオ・モリコーネやニノ・ロータのような不穏なムードを醸し出す。近年のアルバムの中ではその不穏さと可笑しさが一番冴えていると思います。久々の快作ですね。

Brave Combo 「SOUNDS OF THE HOLLOW」 (2012)

![]()

2013年 5月 19日

イギリスらしい捻りは薄れつつも愛すべきサウンドは残る

段々普通のバンドになってきてしまったMOAH&THE WHALE。例えが古くて申し訳ないですが、エコ-&ザ・バニーメンが4枚目でいきなり失速したかのように平々凡々なアルバム出した(私はあの「エコー&ザ・バニーメン」が大好きなのですが)時のような、目標も何も無くなって自堕落な部分だけで曲作った感じが、今度のNOAHの新作には出てますよね。

ただ、それだけに素の部分というか、消しても消えない刻印のようなものだけが色濃く残ってる。本当はそれがバンドの一番根っこのところじゃないですか。どの曲も奇抜なアイデアも新奇な試みも何も無く、他人にあてがわれた曲を言われるままに演奏しただけじゃないかみたいに聴こえるぐらい凡庸なアルバムです。なのに、NOAH&THE WHALEってこういうトーンだよねと感じるところは、他に思いつかないぐらいにNOAHらしい。エコー&ザ・バニーメンの4枚目もそうだった。腐れば腐るほどエコバニ臭が濃いというか。

これは愛しいアルバムですよね。とはいえ、この境地まで来てしまうと、次に作るものが無くなってしまいそうなんですけど...

NOAH & THE WHALE 「HEART of NOWHERE」(2013)

![]()

2013年 5月 18日

ルイスと椅子 ルイスとベッド

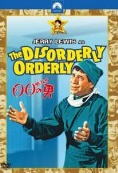

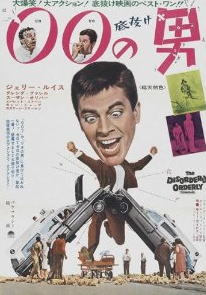

「底抜け00(ゼロゼロ)の男」 (1964年 米 ) フランク・タシュリン (DVD)

ジェリー・ルイス映画の超超超傑作!がDVDになりましたので、是非たくさんの人に見てもらいたいと思いますね。TSUTAYAのオンデマンドで購入できます。

日本では、笑いの批評に関して第一人者と目されているのでもあろう小林信彦がジェリー・ルイスを潰しに掛かっていることもあって、不当に評価が低いですが、間違いなく破格のコメディ映画揃いですので、絶対に見たほうが良いです。まあ、小林信彦が間違っているなどという問題ではなく、コメディ作品で見ているところが違うというのはあるのですが、単に「ギャグが幼稚」という一点をことさらにあげて、他の部分を見ていないというのは、実際のところ世界ではジェリー・ルイスのどこを見るべきか、というのは、マーティン・スコセッシが「キング・オブ・コメディ」で示したように、ルイスの身体性、シルエットにあるというのを明確にとらえ、発信している以上、そこを踏まえずに語ったところで、ジェリー・ルイスについて語ったことにはならないのではないかという気がします。

ジェリー・ルイスの笑いというのは、その状況下で、異例な身体性、体の形が現れるところにあり、あまりにもその「形」が奇妙なので笑ってしまう、そしてある意味その形が美しいので見とれてしまうというのがあります。決して変な格好、動きがおちゃらけているのを見ているわけではなくて、その形が極めて映画的であるのが「奇妙な世界観」なのです。ジェリー・ルイスのギャグは映画であるというところで成り立っている。例えば走る時に、女性の内股の走り方を誇張したような膝から下が極端に開いた形で走りますが、これらは映画の場面の中のシルエットとして時に異様な景観をもたらし、あまりにその画面が美しいことに「笑ってしまう」。どんな場面でもそんな走り方をして無様でお笑い風である、のとは違うのです。どのように画面におさまっているか、ジェリー・ルイス映画で重要なのはそこです。

ジェリー・ルイスが救急車の中から、ベッドごとずり落ちて車の後ろから飛び出してしまう場面があります。ベタな笑いならば、「助けて」とか言って、手を伸ばし、情けない顔をするジェリー・ルイスを撮ればよい。彼はしょっちゅうそういう顔をしているのだし。ところがここでは体を捻って自分の顔は斜めに隠れ、体が伸びて、後ろ足が跳ねてる姿勢を取っている。このシルエットが素晴らしいとともに、考えてみるとこの可笑しな状況下のショットの不可思議さに無性に笑える。

ジェリー・ルイスはよく椅子を使いますが、椅子というのは彼の映画の中では、姿勢をきちんとするものではなく、「椅子に対して、体は崩れる」のを見せるために存在している。ジェリー・ルイスに掴み掛かる婦長に対して、看護婦は二人の間に挟まれるように潜り込んでいく。単に二人の諍いを止めに入るのだけがこの場面の目的ではなくて、画面の均衡の崩し方が計算されている。また、それは映画で見る「笑い」であると思います。極端な怒りの破壊力に「笑ってしまう」という状況を、この演出は映画的に表現しようとしている。

四人の人間がなだれ込んでいく感じ、ルイスの腕は指の先まで伸びきっている。誇張ではなくて「崩しと均衡」のバランスだと思います。

カッコいい! ジェリー・ルイスの映画に驚く人はけっこういると思います。

![]()

2013年 5月 11日

特典本

水声社の『レーモン・クノー・コレクション』全13巻 全巻購入特典の『百兆の詩篇』を本屋で受け取りました。

又の翻訳のタイトルは『100 000 000 000 000の詩篇』となっています。14行の詩10篇をバラバラにして組み直せば百兆通りの詩が出来て、読むのに2億年ぐらい掛かるという。日本語訳にあたり、ソネットの形式(12音節詩句)を出来るだけ生かしつつ翻訳するために12音で訳す試みが成されていて、それだけに直訳ということにはならなかったのではないかと思われますが、「シャンデルナゴルにおう糞」、「フィレンチェぎゃあぎゃあ旅人」、「ただ地下鉄には乗れまいが」、「多産な親のミステリー」、「絶品なのはウインナー」、「鯨アザラシ無い許せ」などなど、1句1句が味のある文章になっています。面白い。二人の訳者(久保昭博、塩塚秀一郎)は、形式を厳守するよりも詩の意味を取ったとのことなので、実際に詩の内容はこのようなものだったということになるのですが。

言語実験文学は、ジョルジュ・ペレックの『煙滅』(文字が失踪する)、筒井康隆『残像に口紅を』(音がひとつづつ消えていく)など、その形式だけが取沙汰され、中身の方が見過ごされがちですが、これらの書物は中身も面白いのです。

特典としては贅を凝らした作りで、そのまま販売しても十分な素晴らしい仕上がりになっています。『レーモン・クノー・コレクション』は既に持っている本も半分ぐらいはありましたが、新訳でしたし、期待通りの特典を受け取ることが出来て、やっぱり注文して良かった。

少し前に楳図かずおの特典本『漂流教室 創作ノート』も手に入れて、これもさすがに『漂流教室』に関するものだとなると放っておくわけにもいかず、『14歳』(完全版 全4冊)を買えば全員にもらえるというので思い切って買いましたが(まあ『14歳』は読んだことが無かったので、これを機に読んでみるのもいいかと思い)、これも実に興味深い内容で、手に入れて良かったと思いました。作者は連載前にざっとあらすじをノートに書いてしまうそうなのですが、つまり、連載が始まる時点でもう『漂流教室』のストーリーは出来上がっている! 若干連載時になって変わっている(野球選手の体内に薬をしのばせるエピソードや、キノコを食べて奇怪な新人類?に変態してしまうエピソードなどはノートの時点では無かった)のですが、それ以外は殆ど既にノートにストーリーが書き込まれている。あれだけの災難続きの過酷なストーリーを全部描ききるつもりで出来上がっていたというのが凄い。

私が買った初めてのマンガ単行本はコレでした

私が買った初めてのマンガ単行本はコレでした

![]()

2013年 5月 6日

パリを流れる灯は遠く

「漆黒の闇で、パリに踊れ(Une Nuit)」 (2012年 仏 ) フィリップ・ルフェブル (DVD)

刑事の一晩の活動を追うストーリーになっていて、パリの街を何度もぐるぐる回るように移動するわけだが、ひとつひとつクラブやバーを巡り、人と会うたびに話は少しずつ進んでいく。同じ店に戻る場合もあるし、移動している間に話した相手もそれぞれに動いていて、行った先々でもう一度同じ人物に会う。深夜のパリを眠らずに生きる者たちが、まさに蠢く様子が描かれる。

刑事の相棒は日替わりでつく巡回警察官。今夜はローレンスという女性警察官で、彼女の運転で覆面パトカーを巡回させる。パリの街を何度も行き来するので、同じ場所が何回も映ったりする。あれ、さっきここ通った?と思えば、1時間そこら前に来た場所、来た店だったりするのだ。

面白い脚本だ。同じ場所でも2回目では局面は少し変わっている。夜の主導権を握ろうとしている二つの組織があって、一方は刑事の古い友人(この主演の刑事は決して清廉潔白な正義の執行者ではなく、夜の掟とうまく折り合いをつけて生きている刑事だ)で、刑事はなにかと便宜を図ってきた。しかし、誰かのタレこみで刑事に内部監査の捜査員が付くようになった。もしかしたら自分を売ったのは古い友人の方ではないか? 刑事は疑問を抱きながら聞き込みを続け、徐々に両者を追い込んでいく。

セリフは短い。いっしょに付いている女性警官からすれば、何がどう進展しているのか、実際に進展しているのかどうかすらわかりにくい。見ているこっちもわかりづらいなぁと思いつつ、この刑事がどこへ行けと命ずるままにハンドルを操作する女性警官と同じ気持ちでただ黙って従うだけだ。その我慢強さに同調する。こういう静かな映画に対して、好き嫌いはあるかもしれない。だがこの警官は既に黙ってついていっている。それがフランス映画だというしかない。刑事が言うのは「一緒に来い」「銃を持て」「ここ(車)で待ってろ」ぐらいだが、最早見ている側は、これだけで刑事が表している状況を察知し、警官といっしょにうなずいている。

最後の最後になって、相手組織の若頭の親父としてリシャール・ボーランジェが顔を出し、刑事をじっと見て、刑事の言うことに判断を下した。まあ、結果は刑事もどうなるかという予想ぐらいつけておくべきだとは思ったが、結局はフレンチ・ノワールとしての掟。“男の友情”へと帰結する。このフランス映画としての律儀さは何であろうか。リシャール・ボーランジェが現れた時点でのまさかの急転直下だった。いや、こういう結末は当然予想はされるのだけど、さんざん夜の街を動き回った後で、リシャール・ボーランジェが刑事の目を見る、それだけで一気に決着させるこの大胆さが、それこそこれしかないという説得力に裏打ちされているのは、フレンチ・ノワールの律儀さが長い年月をかけて培ってきたものである。

だから古い友人は友情に対してきっちりと返事を成したし、女性警官は深追いを止めた。刑事の「潮時だ」という言葉がしみる。

(邦題はひどいが、確かに難しいよね、タイトル考えるの)

![]()

2013年 5月 3日

ストーンズはアメリカで録音した

ビートルズ派というような音楽ファンとストーンズ派というような音楽ファンがいて、二つはなかなか相容れないと思われている。そんな風潮が昔からあって、70年代などはけっこう根強いものがあったんじゃないかと想像されるのですが、例えばグループ・サウンズのタイガース(沢田研二がいたバンドですね)はLIVEではビートルズをカヴァーせず、好んでストーンズをやっていたという。一方でフリクションのRECは、ビートルズに大きな影響を受けている。意外とそういうこともある。まあ、女子供の好むビートルズと不良が好むストーンズというパブリック・イメージ的なものは、冷静になって考えてみれば大して興味深くも無い事柄に過ぎないとは直ぐに気づくと思われるのですが、『誰も知らなかったビートルズとストーンズ』(中山康樹

著)では両者の交わる地点を探る試みをしており、ある意味ストーンズを多角的にとらえた内容(ビートルズとしてはさほど新鮮な考察は無い)として面白いところがあったと思う。

64年2月、ビートルズがアメリカ上陸を果たし、「抱きしめたい」、「ア・ハード・デイズ・ナイト」などがヒットする。ストーンズも64年6月にアメリカにツアーに出るのだが、彼らの決定的なヒット作「サティスファクション」が出るのは65年の6月である。大きなヒット作は持たないストーンズだったが、64年のツアー中に彼らは、マネージャーのアンドリュー・オールダムの計らいでフィル・スペクターと連絡がつながり、シカゴのチェス・スタジオに行く。アメリカのスタジオでの録音はストーンズの方が、ビートルズよりも先行した。ストーンズとフィル・スペクターの繋がりはあまり語られることはなく、もっぱらアンドリュー・オールダムのスペクター・サウンドへの憧れが取沙汰される程度なのだが、ジャック・ニッチェやスペクターは実はこの頃のストーンズにはけっこう関わっている。

しかしね。今ひとつ、ビートルズ、ストーンズとスペクターは食い込んでいかない。私はそういう印象を持っています。この本もそこの部分は殆ど語っていない。

思ったよりストーンズのブレイクが遅いと思いましたね。

調べたら「サティスファクション」は65年に入ってからの曲で、となるとヒット曲としては遅いのだけど、ニューロックへとつながっていく展開としては早いのかもしれない。ヤードバーズが「フォー・ユア・ラヴ」をあてがわれてヒットし、クラプトンが嫌になって抜けた頃。ビートルズがまだ「ヘルプ!」だった頃ですもんね。これで見るとキンクスの「ユー・リアリー・ガット・ミー」がズバ抜けて尖ってますけど。

1963-11 抱きしめたい(ビートルズ)

1963-11 グラッド・オール・オーヴァー(デイヴ・クラーク・ファイヴ)

1964-6 朝日のあたる家(アニマルズ)

1964-7 ア・ハードデイズ・ナイト(ビートルズ)

1964-8 ユー・リアリー・ガット・ミー(キンクス)

1964-8 シーズ・ノット・ゼア(ゾンビーズ)

1964-11 ベイビー・プリーズ・ドント・ゴー/グロリア(ゼム)

1965-3 フォー・ユア・ラヴ(ヤードバーズ)

1965-6 サティスファクション(ローリング・ストーンズ)

1965-7 ヘルプ!(ビートルズ)

1965-8 ワッチャ・ゴナ・ドゥ・アバウト・イット(スモール・フェイセズ)

1965-10 マイ・ジェネレーション(ザ・フー)

1966-7 ワイルド・シング(トロッグス)

1967-2 ストロベリーフィールズ・フォーエバー(ビートルズ)

1967-5 ウォータールー・サンセット(キンクス)

1968-5 ジャンピング・ジャック・フラッシュ(ローリング・ストーンズ)

この本では、シタールを最初にレコーディングしたのはビートルズでもローリング・ストーンズでもなく、ヤードバーズだった(未発表となった)という指摘が面白かった。有名な話ではあるらしいが、ヤードバーズというのは案外誤解されているというか、硬派なブルース・ロック系のビート・バンドと思われているのではないか? それが曲を聴いてみるとむしろブルースっぽい音楽をいじって逸脱しようとしている方向の音楽に聴こえる。確かにギターの音圧・アイデアが圧倒的な部分はあるのだが、鉈で切り落としていったようなタテノリ的なビートはかなりパンクに近く、また一方で非常にPOPで、イギリスらしいひねりも効いている。三大ギタリストというレッテルを剥がしたところに見えてくるヤードバーズに興味が沸いてくる。

中山康樹 『誰も知らなかったビートルズとストーンズ』 (双葉新書) ↑「Shapes of Things」(1966)

![]()

2013年 4月 27日

パニック時ほど威力を発揮したアクション

「シャーク・ナイト」 (2011年 米 ) デヴィッド・R・エリス (DVD)

デヴィッド・R・エリスが突然亡くなってしまったのは、今年の1月の事です。「アサイラム 狂気の密室病棟」(2008)までは見てあったのですが、その後の作品は未だでしたので、追悼の気持ちを込めて「シャーク・ナイト」を見ることにしました。

まだ60歳だったのですが、スタントマンからアクション監督を経て40歳半ばからのデヴューですから、まだ7作しかありませんでした。B級テイストは持った監督ですが、実際にはB級(低予算)をこなすタイプではなく、アクションにはどうしてもそれなりの仕掛けを要するし(スタント出身なだけに力の入れ方が違う)、血や肉が飛び散るような映画を撮っている人の割にはあっさりと処理して、「ファイナル・デスティネーション」シリーズみたいなジャンルは本当はそれほど好きなわけではないんじゃないか?と思ったりもするし、「セルラー」(2004)ぐらいのいい脚本に出会わないと、あの畳み掛けるようなアクションも利いてこない。「シャーク・ナイト」はアクションのつけようがないホンで、料理しがいが無かった(3D以外に予算がつかなかった?)気がします。

ごちゃごちゃしてパニックになってくる状況になった時ほど、より威力を発揮するのがエリス監督のアクションの真骨頂で、「デッドコースター」(2003)などでも妊娠した女性を乗せた車と主人公たちの乗った車が交錯し、クラッシュしたところで一人が怪我をし、その搬送であたふたしてる一方でガソリンの油が漏れ出し、もう一人車の中で身動きが取れなくなっている女性がおり、これらがどのように展開するかというと、仕掛けを精密に全て動かすのではなく、どこかに非常にあっけない部分をポンと入れ込む、ちょっと馬鹿馬鹿しいところがあるのですが、本当にごちゃごちゃした状況でそれでストンと落としてみせるのが上手いんです。「スネーク・フライト」(2006)は旅客機の乗客席にいっせいに蛇が降ってくるというぐちゃぐちゃなパニックですが上手い。ベテランCAが赤ちゃんの声を聞きつけて思わず助けに飛び出すシーンなどは、意外に蛇が一瞬刺すように食いつくだけで、そのCAの振る舞いを考えると、救出場面の気高さというか、演出がちゃんと精神をこめてなされているのがわかる。めまぐるしいカットとスピードの中でそれがさらりと行われるカッコ良さがデヴィッド・エリスにはあったと思います。

「シャーク・ナイト」は湖(塩水湖)に鮫が放たれる話で、マングローブ(海漂林)で川のように道筋が出来ているところを逃げるボートと追うシャーク。ただその鮫の速さがあり得ないぐらい速い。本当なら5、6種類どころじゃない多種の鮫がそこらじゅうから攻めてくるごちゃごちゃしたシチュエーションを作ったほうが、エリス監督の腕の見せ所があったんじゃないかと思うのですが、1種類づつ順々に出てくる脚本が残念でした。

非常に個性的な演出をする監督がまだまだこれからという時に亡くなってしまい、大変惜しい。バリバリやれている人が志半ばで去ってゆくのは悲しいですね。謹んでご冥福をお祈りいたします。

David Richard Ellis

David Richard Ellis

![]()

2013年 4月 26日

Rockの定義

つんくの「Rockの定義/田中れいな」が素晴らしい曲なので、できれば広く聴かれてほしいとは思うのですが、この孤高さって、もはやロックンロールを精神も含めて継承している音楽が世界にどれだけあるのかと考えたら、少なくとも日本にはつんく以外に誰かいるのかと思うくらい見当たらないということを示します。

しかもいまだに進行形で更新し続けているといったら、もうこの人しかいないんではないでしょうか。

エルヴィス・プレスリーとその一方にフランク・シナトラが存在する、それがアメリカだとします。日本を同じレベルで語れるのかといったら、アメリカを前にしては無理ですが、日本にもロックンロールの系譜は存在するわけです。フランク・シナトラを例に出したように、ロックンロールを必ずしもジャンル音楽としてとらえようとは私は思っていなくて、プレスリーとシナトラを並列におくことにロックンロールの存在の意味がある(すなわちアメリカのショウビズがアメリカ人の精神を解放するものだということ)と考えていて、日本にもロックンロールの系譜でとらえるべき歌手というのは、尾崎紀世彦や山口百恵(「白い約束」の頃)、朱里エイコ、植木 等....何人も挙がってきますが、解放とは単に明るい開放感のみを表すのではなく、割り切れない感情との闘争の末に一点突破を図った孤立を内包する。私がエルヴィスの中に見出したのはそこのところで、それに比べるとシナトラはあまりにも屈託のない立身者であるととらえてしまいそうですが、アメリカがシナトラをスターにするのは、プレスリーやジョニー・キャッシュのような音楽の解放の先にある(シナトラの方が出てきたのは先ですが)、アメリカが勝ち取った歴史の産物であり、それを「イノセント」と名づけたのではなかったか、と考えています。

つんくの「Rockの定義」はきわめて抑制の効いた音楽で、殆ど怒りに近いメッセージ(詞の世界以上にメロディーとディスコティックなアレンジの厳密さに現れている)を、田中れいなが完璧な解釈で歌いきっています。理解力がパーフェクトっていうより、本当に等身大のロックンロールに出会ってしまったんでしょうね。「ぜーったい ありえなーい」と歌った後で、「カッコいい-生きかたは-出来-ないが」と切り返しのように歌詞が入るところが田中れいならしさというか、つんくの田中れいなに対する解釈がつまりはエルヴィスとシナトラが並存するロックンロールを見つけたって感じだったんだと思います。

↑ Click モーニング娘。「ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない」

![]()

2013年 4月 20日

団地

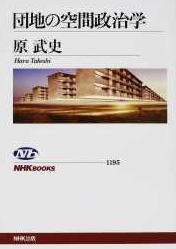

中田秀夫監督の「クロユリ団地」は5月公開だからまだ先ですね。中田監督で団地が舞台だということでちょっと期待しています。ここ何年かは「インシテミル 七日間のデス・ゲーム」(2010)や「L change

the world」(2008)などが、あまり目立った評判もなく、名前も聞かなくなっていましたが、「リング」(1998)や「学校の怪談 霊ビデオ」(1997)は正真正銘の傑作だったし、2001年の「仄暗い水の底から」は中田監督のサスペンスの部分が出た日本映画を代表する1本だと思います。あの映画はマンションを舞台にしたということだったようですが、雰囲気的には団地(アパート)に近かった。私は団地フェチなので、車窓から団地群の景色を見つけるとつい見入ってしまうような特別な思い入れもあるんですけど、最近は昭和のメタファーとしての視点でか、団地がモチーフとして取り上げられる映画や書物がけっこうあって、それがたぶん単に懐かしいからだけではなくて、都市生活に何らかの役割を確かに果たしていたものが、現在喪失されている、または喪失してしまっているが故に、また求められているのかもしれないと思い、興味深いです。そして中田監督はたぶん“団地が備えているもの”を無意識ながら掴んでいるのではないでしょうか? 今度の映画は、団地が主人公となる可能性もある。楽しみです。

今月の『映画秘宝 6号』で「クロユリ団地」主演の前田敦子がインタヴューを受けています。月に20~30枚DVD買ってるって、でやっぱり全部は見れてないって、立派に映画秘宝読者的なんですけど、リドリー・スコットの「誰かに見られてる」を見てるとか書いてあるのを読んで、「うーん、何だか期待できそうだな」なんて気持ちになったりしました。

原 武史

原 武史

『映画秘宝 2013年6月号』 『団地の空間政治学』(NHKブックス)

![]()

2013年 4月 14日

映画はレニー・ハーリンを擁護する

「カットスロート・アイランド」 (1995年 米 ) レニー・ハーリン (DVD)

レニー・ハーリンに低迷期は確かに存在する。というか、そもそもずっと低迷期なのかもしれないが...

私はクエンティン・タランティーノには「レザボア・ドッグス」1本で見切りをつけて、以降1本も見ていないが(それは多少意地を張り過ぎという反省もしつつ)、レニー・ハーリンなら何本でも見ることが出来る。

なんといっても、あの「カットスロート・アイランド」ですら面白い。あまりにテキトーで雑で、火薬に物を言わせただけの中身ゼロの映画と看破されれば、おっしゃるとおりで、と平伏すしかないが、とにかく潔いあっぱれな精神の持ち主である。

何となれば、この距離で大砲を撃ち合う馬鹿さ加減である。その癖なぜか、爆発は甲板の上で発生しており、弾道がどうなっているのか理解できない。アクションも畳み掛けるというよりあてどなく続くので、シーンにメリハリをつけることが出来ず、しょうがないのでスローモーションで観客に見やすくなるよう提示するしかない。スローモーションだらけになっている! 何の芸術的意図もないスローモーションに呆れる人も多かろうが、実はスローモーションに相応しいワザやちょっと無謀な吹っ飛びなどがあって、意外に面白さに関しては芸が細かいのである。丁寧な部分は馬鹿丸出しに丁寧なのである。

あり得ないといえばこのシーンもである。失踪する馬車に対して、建物の部屋から部屋へと突っ切ってきたジーナ・デイヴィスが、2階から転がり出て乗り移るシーンだ。こういうところはアップにしないのである。繋ぎ的に見ると吹き替えではないように見えるのだが(定かではないが)、吹き替えだから遠景で撮っていると考えるより、アクロバティックな構図を強調するためにひいて撮っているとしか思えない。レニー・ハーリンが考えているのはこけおどしな派手さではなく、本当に映画(見世物)的な「有り得なさ」なのである。

(やっぱりピンチに現れる優男・トロッター大尉)

また、この人の映画は構図が美しい。光の射し方や人物の配置、ローアングルの効果も上手い。

(こういう絵が何とも形容し難く、好き)

どんなに駄作でも見どころ多し。近年、小規模の映画を撮るようになって低迷期を脱してきているような評価のされ方をしているみたいだけど、この人はずっとそういう撮り方が出来ている人だから。

![]()

2013年 4月 13日

やっと読める 昭和モダニズム

獅子文六の『コーヒーと恋愛(可否道)』(1963)が文庫で復刊されましたね。

帯に「やっと読める ほろ苦い恋の話」とありますが、近頃あまりないタイプの小説ということと、“獅子文六の小説がやっと読める”という気持ちをかけているのかもしれません。

実際、昭和の30年代、40年代といった頃の風俗的な中間小説は、やもすると、時代とともに風化したと、読みもしないのに判断されがちで、忘れ去られていった経緯が80年代以降にあり、消えていった作家や小説が少なくありません。

最近は昭和を懐かしむ思いで徐々に掘り起こされたりしている気配はありますが、難しいのはやはり80年代頃にけっこう断絶があるので、こうした獅子文六や源氏鶏太のような作家を、リアルタイムで真剣に評価していた人と、近年になって発見したような若手と、おそらく視点が全く繋がっていないと思うのです。そもそも当時に獅子文六を評価しようなどと思っていた人がいたのかどうかさえよくわかりません。寺山修司や大江健三郎などが昭和を乗り切り、現在も復活を繰り返し遂げているのは、ある程度、リアルタイムで評価してきた人が現役で存在し、そして表面的ではあったかもしれませんが当時あった流行が、現在の新しい世代に、共通言語的に引き継がれているからだと思います。獅子文六の当時を語ることが出来る存在をあまり想像することが出来ないし、新しく発見した状態に等しい若手の読書好きの人からすれば、“当時を知る人”の言うことがどれだけ信用できる(参考になる)というのかと考えると、あまり期待を持ってないのではないでしょうか。

わたしは、この(獅子文六を)「やっと読める」という響きが、けっこう重い気がします。

自分も、何年か前に、『コーヒーと恋愛』を古本で買って読み、けっこうその古びていない意識の高さに驚いた記憶があります。実際には、既に忘れ去られていたものが本当に淘汰されてきた結果といえるのかどうか、わからない部分はあるんですよね。獅子文六に対する「やっと読める」を、書店でピピっとアンテナに引っ掛けてくれる人が出現することを私も期待したい。

獅子文六 『コーヒーと恋愛』 (ちくま文庫)