![]()

![]()

2010年 12月 31日

音楽 2010年の10枚と漫画 ⑤ PAN SONIC 、「カブのイサキ」

PAN SONICは2010年で解散とすることになったようである。今後もメンバーの二人はソロで活動を続けていくのであろうが、かろうじてPAN SONICを聴き続けることでこの手の音楽とつながって来た自分としては、今後活動が拡散化していくだろう二人の音を追っていくことは難しい。本当に音楽を聴き続けるということだけでも決して楽ではない。PAN SONICという指標を失ったらどうなるのか、逆に今までよりもシーンに食いついていかなければならないなどと考え出すと面倒なのである。面倒がるぐらいなのだから聴かなくったっていいのだろうと言えば話は終わるが、それだけひとつの種類の音楽を追うのは気楽には済まされないということ。意欲を失った時点でその音楽は自分の前からあっさりと消え失せる。止めればどんどん消える。 年をとってくるとそれをむしろ美徳と感じるものなのだが、悲しいかな、なかなかそういう境地になれないでいる。

しょうがない。やっぱり私はPAN SONICの音楽が好きだから。削ぎ落とした音でありながら攻撃的な感情が渦巻いていて決してその世界は薄っぺらなものではない。むしろ日常的な色彩の豊かさや奥行きまである。PAN SONICの音楽は、グラフィック的な視覚エフェクトの画像が浮かぶのではなく、目の前に普通にある風景が浮かぶ。転がっている空き缶や、木の枝が重なっている様子や、信号の色が変わるところであるとかである。なのに攻撃的に聴こえるのは何故か? あまりこれ以上意味づけはしたくないが、生きていくのに必要なものをPAN SONICは音に託している。私はそう感じている。

PAN SONIC

「GRAVITONI」 (2010)

『ヨコハマ買い出し紀行』は2006年に終了した。2010年になって新装版も出揃い読み易い状態にある。かなり緩いホッとする癒しのマンガとして読まれていると思われる。温暖化で水位が上昇し、陸地がわずかしかなくなって人口も極端に減り、静かに人類の歴史も衰退に向かっている黄昏を描いていて、ゆったりとした気分にはなれるが非常に後ろ向きと批判されやすい内容でもあったかもしれない。

その後で芦奈野ひとしが連載を始めたのが『カブのイサキ』である。これは2008年から始まり、現在3巻まで出ている。こちらは水没ではなく逆に陸が膨張して広くなってしまった世界を描いている。やっぱり人類は衰退の道をたどっているのは同じとみられ、過疎地域が延々広がっている状態をうかがわせる。町から町への距離がものすごく遠いので、交通手段は飛行機なのだが、文明は衰退しているので乗っているのは軽飛行機ばかりである。

『ヨコハマ買い出し紀行』からそうなのだが、芦奈野ひとしはかなりの寡作家で、1編1編短い上に月刊、隔月刊だしストーリーはほぼ動かず、進まず、変化しない。悪い言い方すれば退廃的。雰囲気はノスタルジーの極みとなる。

ただ、このマンガに出てくるシロさんというパイロットの女性は、鳥として描かれていて、髪形や着ている服も鳥の羽根のように先細り、尖って、翻ったりしており、たたずまいも電線に止まっている鳥のように地上を見下ろしている動物的なところがある。ほぼ鳥を描いているマンガとだけ考えればいいようなマンガである。

広い大地を見ると懐かしいと思ってしまうのはどうしようもないところで、ありもしない架空の楽園に安堵する楽天ぶりを突かれると反論できないというのはあるものの、忘れたくないものであるようにも思ってしまう。

芦奈野ひとし

『カブのイサキ』 (講談社アフタヌーンKC)

![]()

2010年 12月 31日

再登場の妙味

鮎川哲也の本を読むという行為は、小説を読むことの喜びに満ち満ちている。本格推理小説としてよく出来ているのも確かには違いないがそれだけではない。小説という物語の形式を味わせてくれるという意味で本好きにはたまらないのだ。人物が描けていないとか純文学的深みや挑発性がないなどの娯楽推理小説に浴びせられる批判は、それはそうかもしれないと軽く往なしておけばすむ程度の問題で、小説の面白さはそれだけではない。

『鍵孔のない扉』はある夫婦の不倫問題から殺人事件に発展していく。それがさらに第二の殺人を誘発するのだが、この第二の殺人に移るところで事件関係者も入れ替わるようにメンバーが変わってしまう。このあたりは本格推理の醍醐味ではあるけれど、相当遠いところから出発点としてスタートし、アクロバティック的に終着点に着地する。考えようによってはわずらわしいぐらいに手が込んでいるのだが、鮎川哲也の小説は謎の多さが半端じゃないので、遠いようでいて殆んどが巧みに連鎖している。それが単に道具立てとして羅列してあるのではなくて、物語の中で語る鮮やかさがあるのである。

たとえば事件の中で死体のポケットに“しで虫”という虫が入っている。それまでにもたくさんの事件のポイントは出てくるのでこれもキーワードのひとつに過ぎない。だいぶ進んだ後で鬼貫警部が登場し、捜査に乗り出す段階で、アリバイ崩しを考えているのだが、その途中で昆虫採集が趣味の男に出会う。読む方は何か関連性があるに違いないと思う。しかし、ここではその男はアリバイを調べるためのキーパーソンである。話を聞いた後この男は去ってしまう。捜査はなおも続き、事件がだんだん見えてくる。

読む方も鬼貫のめざす方向をいっしょに向いて夢中になっている

前のアリバイ調べの時点とは異なったベクトルへ足が向いている時、ひょっこりと鬼貫とあの昆虫採集の男は出くわすのだ。読んでる方としては「来たか、今度こそ」と思うよりは、「えっ、このタイミングで再登場かよ?」である。今度はアリバイの話とは関係ないので、男との雑談になる。そうしてついに“しで虫”の登場となるのだ。しで虫とはどういう虫かという話になって鬼貫の中で一気にパズルが解ける。最初に会った時点ではまだその虫が決定的なポイントにいるわけではない。小説を読む面白さは、いったん退場した男が再び舞台に現れるという再登場にもある。どのように再登場させるかについて、鮎川哲也は抜群の舞台設定を施すのだ。非常にマニアックであるのは認めねばならない。しで虫は、たくさんある事件キーワードの中でも地味で重要度の低いものの一つに過ぎなかった。それをここまで考え込んでお膳立てする鮎川氏はもともとテイストはB級なのである。

しかし、どんなトリックにも負けないぐらいこの男の再登場までの組み立ては読み応えがある。

鮎川哲也 『鍵孔のない扉』 (角川文庫)

![]()

2010年 12月 30日

音楽 2010年の10枚と漫画 ④ エリザベス・ミッチェル 、「チュウチュウカナッコ」

アメリカの音楽の強さは、チャック・ベリーにも現れるのかもしれない。中山康樹の『ジョン・レノンから始まるロック名盤』(講談社文庫)によると、ジョニ・ミッチェルは「ビッグ・イエロー・タクシー」をチャック・ベリーのロックン・ロールのつもりで作ったと語っているとの事。ジョニ・ミッチェルはカナダ人だが、本来のフォーク歌手ではなく、シンガー・ソング・ライター(つまりROCK)としてアメリカへ渡ってきたのであって、ジョニにフォーク時代のアルバムは存在しない(デビュー・アルバムからROCK)という話にまでなる。

確かにアメリカにはその境界線は存在する。チャック・ベリーを身に付けずにアメリカン・ロックでいることはできない、とはなるほどなと思わせる。

IDAのエリザベス・ミッチェルが作る子供のための音楽集も今年の「Sunny Day」で5枚目になる(リサ・ローブとの共演盤も含む)。ボーナス曲も入れて23曲。初期フォークやトラディショナル、ムーン・ドッグやオーガスタス・パブロなどの曲カバーに混じってチャック・ベリーの「スクール・デイズ」が入っており、エリザベスの子供が歌っている。バックの音は子供向けとかは一切ない。ディープにちょっとよれかけた(メンフィス・テイストか)ずるずるロックン・ロール・アレンジで全く妥協のない音である。

これをバックに子供が歌ってんだと思いながら聴いていたら、そりゃぁアメリカのロックは強いはずだとつくづく感じ入った次第。次の曲は「ミステリー・トレイン」だし。アルバムにはレヴォン・ヘルムや元デル・フェゴスのダン・ゼインズやミーコンズのジョン・ラングフォードも参加している。ずぶずぶである。

Elizabeth

Mitchell 「Sunny Day」 (2010)

あらいあき 『チュウチュウカナッコ』

(青林工藝舎)

奇跡的なまでに愛らしいマンガで、大好きです。書こうと思って書けるマンガじゃないですよね(って、書こうと思って書けるマンガってのも何だ?ってことにはなりますが)。背中の曲がり具合とか、立ってる時に足が無造作に開いてしまっている感じとか、後姿の多さとか。妙に真正面から見つめてしまう視線とか。カナッコがそういう子だからとしか説明しようがないですが、主人公を描いているというよりは観察している様子になっていて、それでも作者は自分をこの主人公に思い切り投影している。だけど自分を出すのではなくて、自分を観察してしまうわけで、「わたしって、どうなってるの?」と、自分に対する不可解さが絵に出てしまっている。だから作者も主人公のかなこを理解できていないんでしょうねぇ。

![]()

2010年 12月 26日

音楽 2010年の10枚と漫画 ③ ソフト・マシーン 、「ぼくらの」

最後にやっと出たという感じのソフト・マシーンの78年LIVE盤の再発である。

さほど重要でもないように見做されていたからここまで遅くなったのかどうかわからないが、その割にはボーナス曲で膨れ上がり2枚組となった豪華版で、力の入ったリリースであった。

このアルバムが出たのは32年前のことだが、私がLPを買って聴いたのは82年ぐらいのことだったと思う。当時の聴いた感想は、言ってみればフュージョン。プログレともカンタベリーとも関係のない音楽としか思えなかった。

このアルバムの再発に関しては、実際には元々のソフト・マシーンのファンが冷静にNETに評価を書き記しているのを散見するが、発売の狙い自体は最近のフュージョン・ミュージックの復刻作業にあやかったものではないかと思われる。プログレやJAZZ・ROCKの流れで考えるよりも、クロス・オーバーの感覚から聴いて、むしろそこからソフト・マシーンの過去へ遡っていく方が面白いのではないか?

新しいリスナーにはその点では非常に興味深いアルバムになっているように思う。

ここでのソフト・マシーンの演奏は、すでに極北まで来てしまったかと思うほどに行き着くところまで行って、何だかわからない状態になっている。どうしてこうまで行ってしまったのかと考えるところから遡っていくとJAZZ・ROCKの姿が見えてくるのである。しかし、今ではJAZZ・ROCKというのがもうわからない。Jam・Rockなら今の人はわかるのだが、Jam・Rockは元をたどってもなかなかうまく源泉までたどり着けないのではないかと思う。ソフト・マシーンをたどる作業は、案外うまいことアート・アンサンブル・オブ・シカゴやローランド・カーク、フランク・ザッパ、トニー・ウィリアムス、マイルス・ディヴィスと横へつながっていくのではないだろうか?

今、フュージョンを聴き直す(新しいリスナーにとってはフュージョンを発見するということ)というのはそこのところのヒントになってるんではないかと思う。このソフト・マシーンのLIVE盤はあまりにも音楽が拡散してしまい、何もかもが原型をとどめないぐらい変質して無味乾燥一歩手前の空疎になるぎりぎりにまで達している音楽であり、ここまで意味のない音楽とは何なのだと感じるほどに極端な音楽だが、実にたくさんの音楽の形態を宿しているのだ。フュージョンとはそれぐらい退廃的な未来系の種子を持っていた音楽が案外眠っている領域ではないかと思う。そう考えると「ALIVE&WELL」は今年出るべくして出たアルバムなのだ。

さらにはマシーンでは、「Ndr

Jazz Workshop:+DVD」というCD+DVDの2枚組も今年発表されており、こちらは73年の音である。私は、「ALIVE&WELL」から入っていく方が今はスリリングだと思う。

「Ndr Jazz Workshop:+DVD」(2010)

「Ndr Jazz Workshop:+DVD」(2010)

Soft Machine

「ALIVE & WELL Recorded in Paris [Special Edition]」 (2010)

行き着くところまで行くとだんだん面白くなくなっていく。突き詰めるとどんどん楽しくない方に行ってしまう。ようやく読み終わった『ぼくらの』も既にかなり以前の漫画という印象があるが、読めば読むほどに読み進むのがしんどくなり、何でこんなものを読むなんてことを始めてしまったのかと思い出してみたのだが、ただジョージ秋山の『ザ・ムーン』にインスパイアされているという一言で飛びついたのに過ぎなかった。あれだっって当時はうんざりするほど暗い内容だったが、一見中途切れのように終わってしまった『ザ・ムーン』がしかし、実感的にはケリが付いていたと感じたのに対して、『ぼくらの』は区切りを付けた終わり方をしている(エンドレスというケリではあるが)のに、事態はもっと辛くなるだろうことを匂わせ、果てしない暗さへと気分を誘(いざな)う。

しかし、根っこのところはジョージ秋山と同じなのだった。最後の最後になって「ぼくらの」というタイトルが現れるとともに、残ったメンバーの二人が死亡していったメンバーの家族のもとを訪問して回る場面が登場する。ジョージ秋山にとって一番辛いのは突然家族がいなくなることだ。これは『灰になる少年』1冊を読めばわかることで、原初的な恐怖というのはついに最後まで消えない。『ぼくらの』はそこがきっちりと繋がっているのであった。

「うそでもいいよね」から「ぼくらの―――」まで言ってみたもののその後が続かず、「どうせまとまりのあるメンツのわけじゃなし。」でくくったのが良くて、これがあるなら、無理して『ザ・ムーン』を若い人に勧める必要もない。

この漫画は「だから戦争では戦わねばならない」とも言わないし、「だから戦争などすべきではない」ともいわない。「どうせ戦争は起きる」これを尚も考え続けていく。

鬼頭莫宏 『ぼくらの』全11巻 (小学館IKKI COMICS)2004-2009

![]()

2010年 12月 18日

リチャード・T・ヘフロンとエレベーター

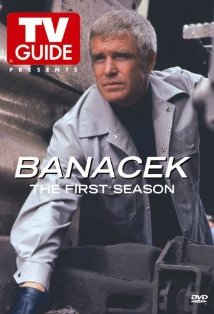

「名探偵バナチェック/消えた株券の原版」 リチャード・T ・ヘフロン(1973年 米 録画)

1972年から2シーズンに渡りアメリカでTV放送された「バナチェック登場」。保険調査員のバナチェック(ジョージ・ペパード)が依頼を受けて、消えた何物かを捜索し、事件を推理・解決する90分間のミステリー・ドラマですが、リチャード・T・ヘフロンはそのシリーズ17本(パイロット版含む)の中で4本を監督しているようです。

シーズン1(1972-73)

「消えたスーパー・カー」

「消えた100万ドルの本」

「消えた株券の原版」

シーズン2(1973-74)

「No Stone

Unturned」

ヘフロンの他に、ジャック・スマイト、バーナード・L・コワルスキー、ルー・アントニオ、アンドリュー・V・マクラグレンら馴染みのメンバーが監督

ジョージ・ペパードは「ティファニーで朝食を」が1961年。80年代は「特攻野郎Aチーム」で日本では話題となりました。ヘフロンとジョージ・ペパードはバナチェック・シリーズを手がけた後、74年に映画「刑事ニューマン・復讐のレクイエム」を撮っています。この「刑事ニューマン」は日本でもVIDEO発売されたことがありますが、70年代アクション映画の傑作の1本ですので、探して見ることをお勧めします。

「消えた株券の原版」は、貸し金庫から厳重にセキュリティの掛けられた筈のエレベーターで株券の原版を運ぶ間に、警備員とともに奪い去られてしまった事件をバナチェックが捜査する話です。恐らくシリーズの中でもとびきり地味なエピソードではないかと思いますが、私が録画したのはこれしかありません。

エレベーターといえば、ヘフロンならば76年「トラックダウン」での上下往復運動するエレベーター上での銃撃戦の、真面目にやってるんだけどどこか間の抜けた可笑しさもただようシーンを思い出します。「バナチェック」では単にエレベーターを装置として上から下から眺めるだけのことですが、映画の中での動く装置というのは、ちょっとのことだけどわくわくする。このエレベーターにはトリックが隠されているのですが、最大の見せ場といって実際これぐらいしかないんですけど、ヘフロン・ファンとしては、このエレベータ・トリックだけでもけっこう満足です。

共演にジェシカ・ウォルター。71年、クリント・イーストウッドの初監督映画「恐怖のメロディ」で強烈なストーカーを演じ、映画史に名を刻みました。現在も70歳現役でTV「女捜査官グレイス」ホリー・ハンターの母親役を演じたりしているようです。

![]()

2010年 12月 17日

音楽 2010年の10枚と漫画 ② ハルメンズ 、西谷祥子

ずっと聴いてきましたが、今年出た30周年記念のリマスターCDは驚異的に音が良くなって、あらためて聴いて、今更ながらに衝撃的!! ディーヴォやスパークスを意識してオマージュを捧げたかのような引用もあからさまにあるというのに、私にはハルメンズの方が断然パンク・サウンドに聴こえる。ディーヴォしながらオンリー・ワンズかマガジンのように妖しい。ワイヤーよりも捩じれて、こんなにも周囲から隔絶したような音楽=つまりニュー・ウェイヴな音楽は、ハルメンズより上には存在しないだろう。

80年前後に出現した日本のバンドのうち重要な中でもさらに重要なバンドの一つと確信した。

ハルメンズ 「ハルメンズの近代体操」

(1980) デビュー30周年記念盤

「レコード・コレクターズ」誌12月号のインタヴューで、サエキけんぞう氏は「ニュー・ウェイヴと呼ばれなければ自殺してやる。そのくらいの気持ちでやってるグループが多かった」と当時のことを語っているが、幾らなんでもそこまでニュー・ウェイヴ気違いの人が意識的だったなんてことはないだろう。現場の事など知る由もない私などはそう思ってしまうが、本当にどうだったのだろうか? 坂本龍一がアンディ・パートリッジの「テイク・アウェイ」に夢中になった時代... やっぱり、そこまで言い切るサエキけんぞう氏が全くまともではなかったんだろうと思う。

西谷祥子 『高円寺あたり』

全2巻 (双葉文庫名作シリーズ)

西谷祥子 『高円寺あたり』

全2巻 (双葉文庫名作シリーズ)

みなもと太郎・大塚英志『まんが学特講』(角川学芸出版)を読んで興味を持った少女漫画家・西谷祥子の漫画を古本で探して購入。さっそく読みました。何でそれを自分がやらなければならないのか。自分でもわからないながら。

『高円寺あたり』は、1980年から81年にかけて「ぶーけ」で連載されたそう。61年に高校生でデビューしているそうだから後期にあたる作品だと思う。本当はもっと初期のものを読んでみたかったのだけど、売ってませんでした。初期の少女漫画は、手本となるものが殆ど男性漫画家のものしかなかったわけだから、やはり手塚治虫とかから出発している。西谷祥子氏は学生時代に手塚治虫に投稿し、それが縁で石ノ森章太郎の同人誌に参加するようになったとのこと。画のタッチも影響を受けているらしいので、何とかそれを探して読んでみたいですね。

![]()

2010年 12月 12日

音楽 2010年の10枚と漫画 ① Boat Beam 、『刻刻』

Boat Beamはスペインのバンド。スペインというと、ネオアコ系のパパパ・コーラスってくくりで紹介されるバンドが続々出て来るところですが、面白いものが殆ど無いという印象を持ってます。

そんな中で、珍しくこの3人は光るものがあった。元々がソフト・ロックをなぞる意思は全くなくて、リアルな音楽志向だからなんでしょうね。

Boat Beam 「Puzzle

Shapes」 (2010)

エレクトロニカは使わない人たちで、アコースティックな音色の方にこだわりがあるようです。中心人物はオーストラリア人。他二人はアメリカ人とスペイン人で、チェロとビオラ奏者。珍しい編成です。クラシックやエリック・サティとともにドレスデン・ドールズやアーケイド・ファイアなどを好きで聴いているそう。

明らかに現在のアメリカのサウンドに通じる単純な音を難しくなく組み立てながらオルタナティヴな音楽を作り出そうとしていて、反復的な音に捩じりが生じている。信用できる音だ。造りこみ過ぎてないところがいい。本人たちが聴いている生真面目な音楽よりも風通しのいいBoat Beamの音楽の方が私は好きだ。

漫画はたまたま目に付いたやつを読んでいるだけなので、いろいろ読んだ中から選んでいるわけではありませんが、どれもそれなりに面白いところがありました。

『刻刻』 堀尾省太 (講談社モーニングKC)

『刻刻』 堀尾省太 (講談社モーニングKC)

『刻刻』は3巻まで出ています。どれぐらいの人気なのかまるで知りませんが、パラレル・ワールドに登場人物が飛んでしまい、その世界では時が完全に止まっている。動けるのは自分たちしかいない。そこに過去、昔から何か神を司る一族の争いのようなものが絡んでいて、怪物が存在する。その怪物は殺意に反応してその殺意を持つ者を片付けようとする。悪に対して反応するのが破壊であるというところが変わっている。ここにあるのも一種の変容した正義なのか?などと考えながら面白く読みました。半村 良の伝奇小説を読むようにという例えでは古い、でしょうねぇ。

![]()

2010年 12月 11日

My Oh Rydia

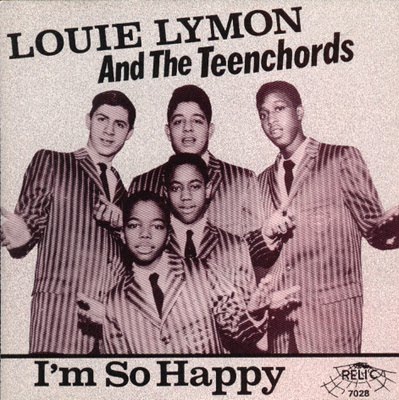

私の場合、Doo

Wopの影響はフランク・ザッパからが大きい。フランク・ザッパのDoo Wopから入ったので、どちらかというとハーモニーのしっかりしたものより、素っ頓狂な声やふざけたような低音で、どっと崩れている曲の方が好きです。

もう一人あげると、ジョナサン・リッチマンです。ジョナサンはDoo

Wopをたくさん取り入れているというわけではありませんが、彼の音楽すべてが冗談音楽みたいなもので成り立っていて、アメリカの歴史上に存在するあらゆるへなちょこ音楽がジョナサンの糧(かて)になっている、としか思えないぐらい彼の音楽はへなっとしてるんです。それは、まちがいなくDoo Wopの精神も取り込んでいるということで、正面きってやらずとも、姿勢は同じ。フランク・ザッパの低音イエーイとジョナサンの声は共鳴しあってます。

↑ You Tube Click ↑ (画像をクリックすると曲を聴くことが出来ます)

そんなジョナサンがカバーしたDoo Wopの曲があって、それが「Lydia」。元はLewis

Lymon &The Teencords の曲です。これはDoo Wopに多い、子供のグループですね。元曲自体はとりたてて変な曲ではないのですが、ジョナサンが歌うとそれはそれは弛緩しきった、呆(ほう)けた曲になりまして、それはDoo Wopのある種の精神そのものなのです。Doo Wopというのは、ラップと同じで、安価で場所を選ばないキャリアもいらないっていうけっこうええ加減な気持ちで始めるええ加減な音楽でもあって、素人がカラオケ感覚でレコードを作ったものがいくらでもある世界で、ピンからキリまで、相当開きはあるのでしょうが、ベースになる精神はやはりそのええ加減さにあるので、一流どころでもその辺の遊び心は忘れてないんですよね。Doo Wopに鍛錬しつくされた一級品のハーモニーを求めるってのは、本道ではないと思ってます。

ジョナサン・リッチマン。新作が出ています。「O Moon、Queen

of Night on Earth」。

ドラムスと二人コンビが中心のいつもながらいつもどおりのアルバムなので特に話題にもなってませんが、相変わらず楽しくてちょっぴりさみしくて、はぁ~っと力の抜けるくつろげる音楽です。

![]()

2010年 12月 10日

ローランド・カークとティム・バックリィ

タワー・レコードが「タワレコ良盤発掘隊」と銘打ってSHM CDでティム・バックリィのアルバムを3枚復刻した。比較的手に入りにくかった「STARSAILOR」(70)も入っており、これはありがたい企画だ。

時代は配信の勢いが増しており、昔の音楽をアルバム単位でじっくり聴くということは一般的には少なくなっていくかもしれないが、音楽が本当に好きな人は自然とどんどん過去にも遡っていくはずで、そういう人にとって、こうした復刻の企画は意味がある。聴いたら間違いなくびっくりする。ここまで自由に好き勝手な音楽を作っていいのかと(誰か聴いてくれる人などいるのか、心配はしなかったのかと問いかけたくなるような傍若無人さである)。これだけの構成を無視した“JAZZのようなもの”というかこれこそJAZZにも求めているものとしてJAZZも聴いたりするのだが、つまりティム・バックリィもJAZZに求めたのはその自由奔放さだったということだ。だがトランペットやサックスのように軋んだり伸び切ったり奇声と化すヴォーカルは、楽器となるのではなく、人間の声としか言いようがない。むしろたぶんトランペットやサックスこそがティム・バックリィのように歌いたいがために鳴らそうとするJAZZミュージシャンにとっての声なのである。JAZZミュージシャンがやりたいことをティム・バックリィの声は達成しているのだ。

今回、ローランド・カークの諸作といっしょに復刻されたのだが、これも意味のあることで、これによってレッド・クレイヨラ、フランク・ザッパやキャプテン・ビーフハートから、ポップ・グループ、リップ・リグ+パニック、じゃがたら、ボアダムス、ジョン・フルシアンテといったところまでが(同じではないが)つながっていく。80年代の音楽とマイルス・デイヴィス、オーネット・コールマンらをつなぐ間にティムバックリィやローランド・カークらが入ってくることが特に80年代の音楽にとって重要だったと思われる。

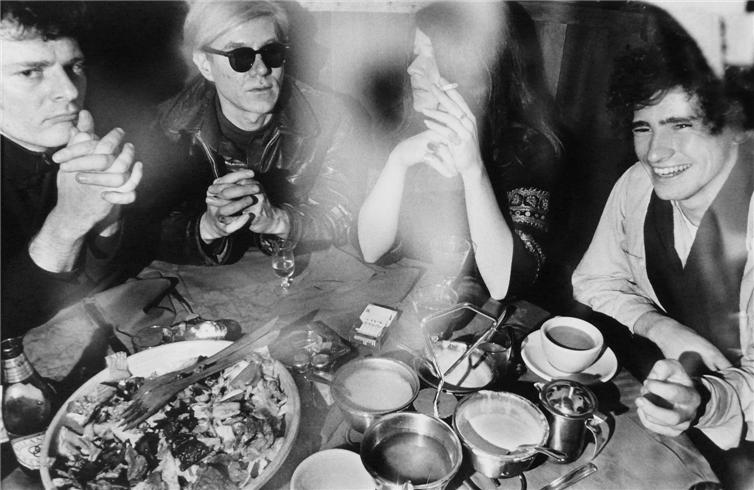

ポール・モリセイ、ウォーホル、ジャニス&バックリィ 68年

![]()

2010年 12月 5日

なぜか 12月にはDoo Wopが合う

ドゥー・ワップの名曲を紹介しましょう! 突然ではありますが。

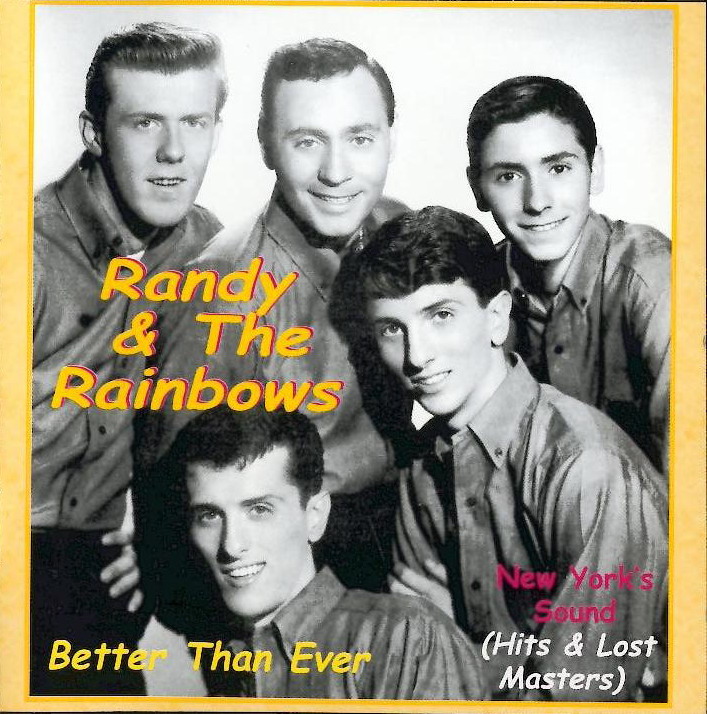

ランディ & ザ・レインボウズの「デニス Denise」です。これは1963年のヒット曲で、ドゥー・ワップとしては後期のほうになるんじゃないかと思いますが、無理やりなファルセットが素晴らしいPOPナンバーです。ドゥー・ワップにうるさい人は、ブラックな匂いが皆無の白人ポップスじゃないかと、相手にしてくれないかもしれませんが、そんなことはいいんです。私はThe Chordsの「Sh-Boom」もThe Crew Cutsの「Sh-Boom」も大好き。それぞれに違う良さがある。そういう風に考えます。

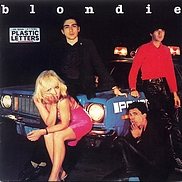

で、この「Denise」は、ブロンディがタイトルを「Denis」に変えて1978年にカバーします。このカバー曲も非常に良いので、こちらも是非いっしょに聴いてみてほしいですね。

↑ You Tube Click ↑ (画像をクリックすると映像を見ることが出来ます)

![]()

2010年 12月 4日

バブリング・トラベル 80’s ~ ダグラス

バブルなんて言葉からはほど遠い印象の音楽ではあるのですが。

調べてはみるもので、80年代の末期に突然出てきて消えた、と思っていたDouglas Benfordがその後もずっと活動し続けていたことがわかりました。NETがなければ二度と接近することもなかったでしょうね。

80年代も後半に入って、elレーベル周辺から静かに3枚のLPレコードが発売されたんですね。実際は別にelと直接関係があったわけではないですが、なんとなく近しい感触があったのです。Suburbs of Hell Records、Dead Man‘s Curveというところから出ていて、Douglasと名前だけはあるものの匿名性が強く、謎めいていました。電子音楽をベースにしながらもメロディはPOPで英国的な叙情性があり、弦楽器やピアノなどをたくさん使ってるんじゃないか?と錯覚するほどに音が多彩で奥行きがあり、後ろのほうで小さく鳴っている気がする。チェンバー・ミュージック的な響きを感じるのです。しかし、それらは電子音楽の集積で成っている。エレクトロニカが生楽器の感触をかもし出すというのは、それから10年ぐらいして世界的に広まるもので、86年、87年というあたりでは多くはなかった。

私はけっこう熱中して聴きました。ただあまりに音楽がささやか過ぎて、当時は話題になりませんでした。その後、CDも1枚出しましたがいつしか消えてしまったと思っていたんですね。

ところがDouglas Benfordはその後もSi-Cut.dbなど名前を変えながらラップ・トップ・ミュージック等サウンドの傾向を変えつつ現在もアート・ミュージック系の場で活躍しているらしいです。ヨーロッパでも日本でも盛んな分野ではありますけど、それだけに膨大なところがあって、一部少数の名前を除いてはとてもではないが私はフォローしきれません。デヴィッド・シルヴィアンや大友良英などを通してちょろちょろという程度です。Douglas自身既に数十枚に及ぶ作品があって、とてもではないが聴いていられない。

しかし、いつか大友良英や高木正勝なんかとコラボなんてことがあるかもしれませんね。

私にとってはDouglasの音楽はささやかなものではありましたが華やかな音楽でもありました。当時は隠れた天才みたいに思っていましたし、それが今も一線で活動してくれていたのはうれしい。

douglas

「Vacant Endeavour」 (1988)

![]()

2010年 12月 3日

掟

私は、マーティン・スコセッシの「グッド・フェローズ」(90)がけっこう好きなのだけど、あれに出ていたロレイン・ブラッコは良かったよね。あの人はぐっとくる女優というタイプではないけど、何ともどうしようもない感じが出ていて、男のいうことなんか何も聞かない手に負えなさが、マフィアの女房にうってつけだった。 スコセッシって案外女優の選び方が面白い。変な女が多い。「救命士」(99)って変な映画があって、あれは「アフター・アワーズ」(85)よりも傑作だと思う。「救命士」に出て来るパトリシア・アークエットがまた得体の知れない感じで不思議な女の役だった。(「アフター・アワーズ」には姉のロザンナ・アークエットが出ている。この人も変な女の役が多いが、スコセッシは見抜いて先鞭をつけている)

スコセッシはちょっとおかしなところがあるんですよ。イカレてるっていうか。マフィア映画でそのイカレ具合がよく出ていると思う。

で、ドン・ウィンズロウの『フランキー・マシーンの冬』もイタリアン系のマフィアの物語なんですが、マフィアのイカレ具合を踏まえてはいるのだけど、そこは売れっ子というか手堅さがあって、スコセッシのようにクレイジーの極みまではいかない。「いやあ、これはひどい」とまではいかないのは、何かと理屈をつけてしまうからで、それって実は70年代の下手なハードボイルド(ロバート・B・パーカー?)の悪癖なんだけど、まあ、仕方ないのかなぁという気もする。それがあって売れてるんだろうと思うし。

フランキー・マシーンが、クラブ乗っ取りに悠々と現れたビッグ・マックの手下であるパット・ポーターと座って話をしている。ついさっきまで、仲間に「相手にするな」と忠告していたのに、その自分がいきなりポーターを叩きのめす。いきなり切れるというマフィアらしい衝動をウィンズロウはきっちり書いているのだけど、そのあとで親友のマイク・ペッラがフランクを称え、「おれはおまえが大好きだよ。ぞっこんだ」と言ってしまう。結局フランクの得体の知れなさというのは表現されず、周りの人間の理解の範疇に入ってしまう。“フランクという人間が全然わからない” - そういう局面は出て来ない。

ウィンズロウの場合は、おとぎ話として“フランクの生き方はわかる”という書き方なのだ。

“わかる”点において、この小説はすこぶる面白い。マフィアが会合を開く場面がある。

「打ち合わせは<デニーズ>で行なわれた。 とどのつまりが、<デニーズ>での昼食会か・・・・・。てらてら光ったメニューと、集まった面々の二重顎。」 押さえはきっちりしている。しかし集まった二重顎をさめた視線でながめてしまうあたりに視点の距離が現れている。例えばそこでスコセッシならひどいおしゃべりで思わず引いてしまうような嫌な空気までを漂よわせてしまうだろうがここには無い。(実はジョニー・トーの食事シーンにも悪趣味感よりは手堅さの方が感じられてしまったりするが、ウィンズロウもそこはやはり踏まえているだけなのだ)

フランキー・マシーンは60年代が青春期である。もともとは海の男でサーフィンも好きだ。ディック・デイルやビーチ・ボーイズの名も出るが、テーマ・ミュージックはサファリーズである(「Surfer Joe」という曲だと思う)。後半ではCCRの「幸福な息子 (Fortunate Son)」も引用される(NETのブログで知りました)が、この曲は69年。マフィアがこの曲を口ずさむか?と考えるとあれですが、面白い選曲です。

ドン・ウィンズロウ

『フランキー・マシーンの冬』 (角川文庫)

![]()

2010年 11月 28日

冬を迎える わが街風景

![]()

2010年 11月 28日

バブリング・トラベル 80’s ~ レイルウェイ・チルドレン

またまたノスタルジックなバンドの紹介ですみませんが、YouTubeで発見してしまった後期レイルウェイ・チルドレンの映像にうれしくなってしまいまして。

このバンドは非常に才能あったのですが、デヴューした時期が遅く、ネオアコ・ブームが一段落してしまった後の87年に出てきたので二番煎じのように思われてしまった感が無きにしもあらず。また微妙にメジャー感があったのでインディー・シーンでも盛り上がりませんでした。

しかし、ヨーロッパ的なギター・サウンドを奏でるバンドで、演奏能力も高く、曲の構成力も素晴らしい。曲がしっかりしているので全体的には明朗な印象となるのですがどこか陰りのある部分を匂わせ、穏やかな状態から一瞬にして不安に陥るような壊れやすさを内包しており、聴き流せない感じがあったのです。近い感触で言えば、スミスやアズテック・カメラではなく、ゴー・ビトウィーンズだと思う。

レイルウェイ・チルドレンはファクトリー・レコーズの出身で(後にVirgin)、サウンドにどこか無機質的な部分を具えている。アコースティックな肌触りだというのに暖かさというよりは血の通わぬ冷めた感覚がかすかにあるのだ。そこがレイルウェイ・チルドレンの抗えぬ最大の魅力だ。この硬質感は90年代以後のイギリスのバンドには無い。80年代で無くなってしまった音である。ポスト・パンク、ニュー・ウェイヴの時代だからこそ生まれた音だったし、時代の変化とともに再現は不可能になった。例えば同じギター・カッティングで音を出してもレイルウェイ・チルドレンと同じような感触はもう出せないだろう。特にファースト・アルバムのアコースティック・ギターの響きの無機質さが醸し出すテクノ・サウンドのごとき冷ややかさがその音楽の独創性を際立たせて傑作だ。

← You Tube Click

← You Tube Click

![]()

2010年 11月 27日

インディゴが一番Rockに近づいたとき

痛みを持ち続けるのは難しい。というか、痛みを持ち続けたいとは普通思わない。

歳を経るとともに人は痛みを取り除いていくし、取り除いていくことを成長だと考える。

The Indigoの4年ぶりとなるニュー・アルバムはタイトルが「ビバーク Bivouac」。登頂をめざすためのテント張り。10周年記念のアルバムを出したところで一度休みを取ろうということか、意味深なタイトルである。確かにIndigoはずっと走り続けで、毎年のようにアルバム、シングル、カバー・アルバム、ミニ・アルバムとハイ・ペースで作品を量産してきたが、ここでしばしの別れとなってしまうならひどくさびしい。数少ない、痛みを忘れずに来たRockバンドだったからね。

Indigoがメロディーと言う時、そのメロディーとは成長とそのために脱ぎ捨てる痛みを常に伴っている。そして結局捨てられないものをずっと背負ってきたのだ。私はその疲労をRockと考える。

抗おうともついにIndigoはそれを振り払うことは出来なかった。山の頂上は遠い。しかし、本当に登りたいのだろうか? 登ろうと思えば既に登れていた筈である。頂上で休むことも出来ただろう。私はひそかにIndigoのビバークは息切れと捉えるが、だからこそいとおしい。願わくば、倒れずにがんばってほしい。

「Bivouac」を聴いていたら2001年のセカンド・アルバム「Records」が妙にダヴッてきたのだった。「Records」はIndigoの中でも最もRock的なイメージ、意匠に接近したアルバムだろう。あまりIndigoをRockと認識する人はいないんじゃないかと思うが、私は日本では珍しくちゃんとしたRockアルバムだと思う。

このアルバムの中に「Pain」という曲がある。極めてハードボイルドな声だと思う田岡美樹のVoにも圧倒されるのだが、この人は詞もナチュラルに痛みを伴っているのである。

「赤く落ちてゆく空を 斜め下から覗いた まつげの先 見えるものは 全部 悲しみのにおいする」と歌い始める。

「たとえとどめ 刺され 愛が 消えても 儚くても 涙 溢れ 何処へ 流れて 自由なまで」

この「どこへ 流れて」が入るところに田岡さんの詞の凄みはある。

「Bivouac」にある「おかえり」という曲で田岡はこう歌う。

「ああ いつでも「おかえり」って みんなで君を迎えたい ラララ 空には月が輝いて もうどこにも行かないって 想いは巡り巡って いつか大人になって解ったら すぐにノックして 「おかえり」」

しかし、その直ぐ後の曲「Morning Sun」では、「飛べない鳥になっていた でも唄が歌えた 理由もなく思い切って泣いたら 楽になった」と歌うのだ。

ここで最初に戻るのだが、痛みを持ち続けるのは難しい。しかし、インディゴは、痛みを忘れずに帰ってくるだろう。

The Indigo

「Bivouac」 (2010)

![]()

2010年 11月 26日

特集

イエジー・スコリモフスキの「早春」(70)が12月10日、WOWOWで放送されるようです。

スコリモフスキの特集プログラムが組まれていて、「身分証明書」(64)、「アンナと過ごした4日間」(08)、「不戦勝」(65)、「バリエラ」(66)と合計5本もやるみたいですが、「バリエラ」と「早春」はDVDが出ていないので貴重でしょう。私も「早春」は昔、TV愛知の昼の放送を録画した日本語吹き替えのビデオ・テープしかないので楽しみです。

青春映画として、人によっては永遠に自分の内部に焼きついてしまうタイプの映画です。

![]()

2010年 11月 21日

ツェッペリン、キンクスのチョイスがやや薄味だ

『ジョン・レノンから始まる ロック名盤』中山康樹著は、レノンの「ジョンの魂」(70)から始まる、70年代のロックの名盤を50枚チョイスした本である。50枚目が「ダブル・ファンタジー」(80)で終わる。

ジョン・レノンの10年を軸にして周辺のロックを取り上げつつ、必ずしもビートルズ関係に特化したわけではない選択にはなっているものの、やはりビートルズが中心にいることは間違いない。

その意味において、この本は70年代には洋楽を意識しては聴いていない子供であった私が、今、中山氏が振り返って70年代の音楽を語りながら、現時点における過去の名盤を、歴史的に再構成している意図を持っている内容であることがわかるにしても、視点としてジョン・レノンを軸にする70年代というのは、私の年代以降の人間にはわかりにくいものであるという気がする。

ただし、実際には雑誌等で見掛ける名盤セレクションの類いは、既にレア・グルーヴの時代を通過した上でのセレクションが多く、ロックの歴史というものはバラバラに一旦切り崩されてしまっており、例えばこのようなリアルタイムの70年代を踏まえた上で名盤を再構成するという試みは珍しく、貴重である。

この本に並ぶ50枚は、勿論一般的に今でも名盤には違いないが、リアルタイムの70年代を知らない世代が選んだらこうはならないだろう。そもそもジョン・レノンを軸には構成しようがないとまず考える筈だが、まさにそれが可能として存在したことが、この本のユニークな点だ。

まず、「ジョンの魂」を2枚組みだと中山氏が書いているところで「えっ?」となる。バラで売ったものではあるが「ジョンの魂」と「ヨーコの心」は、アルバム・ジャケットもそっくりに作ったペアのようなアルバムだった。確かに言われてみればそうだったとは思い出すが、2枚組みだと改めて言ってみるほどのリアリティというものが私には無い。この感覚は70年代をリアルタイムとして体感している人の感覚なのだ。

本の中で、ことさらに「実は「レット・イット・ビー」はビートルズの最後のアルバムではない」と念を押す場面がある。しかし、大概今の人は「レット・イット・ビー」が「アビー・ロード」より先に作られたことは知っている、というか、完全に「アビー・ロード」をラスト・アルバムだと認識しているので、念を押すというのがわからない。当時を知る人にとっては、「レット・イット・ビー」が最後だと勘違いしてはならないと思う意識は強かったのだろう。こうしたちょっとした感覚の狂いは案外大きな世代の行き違いとなる。

一方で、再構成しているがためにリアルタイムの70年代からロックの歴史が書き換えられてしまっている部分もこの本にはある。この本はそうした以前・以後の年代を横断する意図を持っていて、70年代を知る人にとっても違和感をもたらす本である。

例えば、ヴァン・モリソンの問題だ。今や名盤として当たり前のヴァン・モリソンは、70年代前半には知られた存在ではなかった。ただ、現在ではむしろ外しようがない。そしてヴァン・モリソンを押さえておかないと、70年代は全く今とつながらなくなってしまう。JAZZとROCKの交錯点にいる、マイルス・ディヴィスと対になるぐらいの存在だからだ。

逆に面白いのがオールマン・ブラザーズ・バンドだ。中山氏ならではの視点かもしれないが、デュアン・オールマンがJAZZからオールマンの音楽の発想を得ていると見る点である。デュアン・オールマンは当時マイルス・ディヴィスの「カインド・オブ・ブルー」を聴き込んでいて、コルトレーンとキャノン・ボール・アダレイの双頭Saxから、オールマンのツイン・ギターの着想を考えたのだという。この感覚は意外にも感じるが、やはりこれはこれで70年代以後の世代にとって、70年代という過去を再構成する面白い着眼点なのである。

50枚を選ぶ(しか選べない)縛りの中で、デヴィッド・ボウイの「ヤング・アメリカン」やロリー・ギャラガーが出て来るあたりが面白い。そしてある意味、イーグルスの「ホテル・カリフォルニア」やクイーンの「オペラ座の夜」のチョイスが意外だ。新鮮さすら感じる。ピンク・フロイドの「狂気」も意味深い。ピンク・フロイドについては意見が割りと真っ二つに分かれるものだが、「狂気」は確実に現在も有効に生きている(そこが不思議でもあるが、事実だ)。キャロル・キングの「つづれおり」についてもそう思う。

セックス・ピストルズの「勝手にしやがれ」も入っているのだが、これが予想外に世代断裂を起こしていて、パンクを(歴史の)繰り返しの一言で片付けており、すさまじく限界が露出している。

しかし、そんなものかもしれない。層が完全にずれてしまうところでは、その壁を人間の年齢が越えるのは容易なことではない。

中山康樹 『ジョン・レノンから始まる ロック名盤』

(講談社文庫)

![]()

2010年 11月 20日

Jリーグ 初優勝 1-0 湘南ベルマーレ

ながかったぁー。

![]()

2010年 11月 19日

80年代以降のブリティッシュ・スタンダード曲を宣言します

「ブリティッシュSSW」。いい響きですが、そういう存在があるということをどれだけの人が実感しているでしょう?何も60年代後半から70年代前半の話だったり、アイルランドのケルト・ミュージックのことを言ってるわけではないのです。2000年代に入っても新しいイギリスのシンガー・ソング・ライターはいるのです。

ケイト・ウォルシュ。素晴らしいアルバムを作り続けています。イギリスの音楽の中でも大きく取り上げられるべきアーティストだと思います。本当に。

去年のアルバム「Light & Dark」より比較的早いインターバルでリリースされた新作は全曲カバー曲のアルバムとなりました。4枚目のアルバムにして、早くも近年流行りのカバー・アルバムを作ってしまうのは、個人的にはあまり好ましくはないと思いましたが、その内容があまりに素晴らしすぎるので完全に満足いたしました。

まずは、カバーした曲のオリジナル・アーティストをここに並べてみましょう。

レディオ・ヘッド。プリファヴ・スプラウト。EMF。キュアー。ブラー。イレイジャー。シェイメン。ユーリズミックス。デュラン・デュラン。トゥーリン・ブレイクス。サンデイズ。

このあっぱれなまでのブリティッシュぶりはどうですか! 彼女は27歳です。デュラン・デュランやユーリズミックスらは生まれた頃の音楽でリアル・タイムでの記憶は無いかもしれませんね。EMFやSHAMENで幼少の頃ということになるでしょう。これらがピアノ演奏をベースに、ストリングスをバックにシンプルに配しながら予想だにしない曲に仕上がってます。この発想は今までに誰もやってないことですね。今の時代にこれだけの大胆な(!)発想でアルバムを作るのはそれだけでも画期的です。

この顔ぶれとバラツキからは想像も付かない統一された音像が浮かび上がってます。どの曲も美しい。「これがEMFの曲なのかっ」と思うわけです。(って、私はEMFはまともに聴いたことはなかったので、後で曲を聴き比べてビックリしたのですが)

プリファヴ・スプラウトの曲は、これは直球ド真ん中の「When

Love Breaks Down」です。この曲は割りと素直なカバーですが、プリファヴ・スプラウトの曲をカバーすること自体に大きな意味がある。間違いなく80年代以降の未来のスタンダード曲だからです。イギリスでは歌い継がれなければならない。ケイト・ウォルシュの見事なカバーは、はっきりとそれを示しています。新しいスタンダードを歌い継ぐこと。これは非常に重要なことです。そこで選曲すべき曲は、間違いなくこの1曲なのです。イギリスが踏襲すべき決意といっていい。ケイト・ウォルシュはそれを宣言したわけです。

Kate Walsh

「PEPPERMINT RADIO」 (2010)

![]()

2010年 11月 14日

絵本を買ってしまう ⑥ 『もりのかくれんぼう』 林 明子 (末吉暁子 作)

この人も絵本の世界では有名な人だと思いますが、どことなく風景や人物画が昭和の中でも『三丁目の夕日』みたいな30年代ではなくて、40年代から50年代にかけての昭和の感じという、けっこう限定された時代の空気をまとっているように感じられる絵で妙に惹きつけられます。非常に中間的な時代なのではっきりした特徴というのは答えにくいのですが、団地やアパートに住んでても安定感があるというか、中流意識が割りと低いところでも満足して成り立っている時代、小さな幸福の時代という感じでしょうか。

非常に細やかなところに絵の神経が行き届いている気がして、意外と人物の絵をじっくりと細部に渡って見てしまう。体の角度や服のゆったり具合や髪の毛のおでこの隠し方とか指の曲がり具合といったところ。見ていて飽きないんですね。ついつい集めたくなってしまうような絵です。

調べてみると『はじめてのおつかい』(筒井頼子作 1977)という本の絵を描いていますね。それから『魔女の宅急便』(角野栄子 1982)の絵も描いています(シリーズ6作のうち第1作目だけですが)。宮崎駿も林明子さんの絵からはいろいろ影響を受けているらしいですね。

『もりのかくれんぼう』は78年の作品ですから昭和でいうと53年ですか。町の中に公園やお寺があり、その横にちょっとした森があり、今現在でもそんな風景はあると思いますが、そういうところへ女の子がふと迷い込んでしまう、異空間が住宅街と隣り合っている感じは今はあまり肌では感じにくいかもしれません。境界のあいまいさ、地続きな感触がこの絵本からは伝わってきます。

森の中では動物たちがかくれんぼうをしていて、クマやしか、きつねなどもおり、それはあり得ないのですが、木の精もいて、森の中心では幻想の世界になってるんですね。冬に向かうちょうど今頃の季節で森は葉が紅葉になる手前で黄金色一色になっている。その黄金の光に包まれたような広い空間の中にぽつんと女の子が一人立っている絵が印象的です。で、気が付くと次には団地の中に立ってる。森と近接している団地の風景というのが自分の中にも原風景としてあって、郷愁に誘われました。

末吉暁子 作 林明子 絵 『もりのかくれんぼう』

(偕成社)

![]()

2010年 11月 13日

バブリング・トラベル 80’s ~ ルビー・ブルー

80年代後半になるとメイン・ストリームから外れたところではかなり地味な音楽が増えていてこれがどうも日本などの国外には伝わらなかったこともあり、イギリスは傍系が消えてメイン・ストリーム1色になっていきます。メジャー・シーン以外が面白くなかったわけではなく、むしろイギリスの特徴が際立ってくるほどにローカル色が強まったともいえるのですが、その分余計に海外では話題にならないという循環にもなっていく。

87年にアルバム・デヴューを果たしたルビー・ブルーもそうした時代のめぐり合わせが非常に良くない時期に出たことで割を食ったバンドです。トラッドやフォーク・ミュージックのルーツを咀嚼しながらソウルやJAZZ、エスニックの感覚も無理なく取り入れ、アズテック・カメラやプリファヴ・スプラウトらが進んでいた道を同様に発展させる新しい音楽だったと思う。ちょっと堅い音楽ではあったのですが、堅い音楽を敬遠する傾向も当時はあってまともに取り上げるメディアも少なかった。しっかり耳を傾ければ面白い音楽がイギリスにはメジャー・シーンよりもむしろこうしたマイナーなシーンにあったのに気付いた筈だ。イギリスはこういう良質な音楽を見失う時期がある。ムーブメントを自ら作って縛り、狂騒状態に染めてしまうからだ。

で結局、後になってちゃんとイギリスの地味な音楽の変化を発見し、汲み取ったのは、アメリカだった。

その道筋を作ったのも実はイギリス当人である。4ADレーベルがアメリカのバンドと契約を結ぶようになり、ディス・モータル・コイルを結成する。これがなかったら今のアメリカのインディー・シーンにあれだけのフォーク系ロックの発展があったかというと怪しい。それぐらいディス・モータル・コイルの存在は大きかったのだが、これについてはあまりはっきりとメディアには発表されたことがない。アメリカが本来のオリジナルであるという幻想(?)があるからだが、アメリカというのは案外、外部から取り込んで気付いている事が多いのである。私はパンクもオリジナルはアメリカだという考えは眉唾だと思っている。イギリスのパンクのほうが音楽的には独創的だと思うからだが、問題は本質的な部分はアメリカにあるということで、イギリスは発明(発見)はするのだが、その鉱脈を最も深いところで持っているのはやっぱりアメリカなのである。だから最後にはアメリカの方がより凄いことになる。アメリカは自分では気付かないのだ。イギリスはビートルズを発明し、バカラックやビーチ・ボーイズやジミ・ヘンドリックスを発見し、パンクを発明し、ポスト・ロックを発明したが、アメリカのガレージ・ロックやニューヨーク・パンク、グランジの方が根本を揺さぶっているような印象を残す。

ちょっとルビー・ブルーから話題がそれてしまった。彼らはスコットランド出身ではなかったかと思うが、スコティッシュ的な音色を残しつつ、パーカッシヴなところではエスニックな音をポスト・パンク以降のダイナミズムやダヴ解釈による切断を生かしつつJAZZをベースにアレンジしている。今聴きなおすとボサ・ノヴァらしいアレンジもボサ・ノヴァに似せているのではなく、ボサ・ノヴァらしさから離れていくところに面白さがあるのが当時よりもより明確にわかる。今聴いても全然、刺激的である。

特にシングルなどのコンピレーション盤である「Broken

Water」を、非常に手に入りにくいが探して聴いて欲しい。20年以上も前にこれだけのことをやっていたのだと驚くことになるだろう。

それとファースト・アルバムの「Glances

Askances」(87)を推奨しておきたい(これはCD化されてないんじゃないかと思うが)。 後の「Down From Above」(90)なども悪くはないが、多少メジャーを意識して斬新さや生々しさが薄れている。

![]()

2010年 11月 12日

バブリング・トラベル 80’s ~ ソフィーとピーター・ジョンストン

ちょっとねぇ、これはハマッてしまいました。いかにも80年代的なサウンドで、これでもかというぐらいキラキラした音がてんこもりになっているんですが抗えないなぁ。

ソフィーとピーター・ジョンストン。88年にアルバムが出てるんですね。ジャケットを見た記憶はあるけど、聴いたことはありませんでした。メジャーなフィールドでやってたのかどうかも知らないのですが、音を聴くかぎりではイギリスのマイナーなポスト・パンクからエレ・ポップの流れを汲んでいて、あからさまなポップ・フィールドの音とは違う。 実のところ80年代的な解釈からいえばこのサウンドはシンプルでそぎ落とされている。ルビー・ブルーやフレイジャー・コーラスがいた頃、たぶんイギリスのポスト・パンク/ニュー・ウェイヴが純粋な形で変化していった末端の姿がこのあたりだったんじゃないかと思います。

そのあとは過去の60年代、70年代の音とのミックスが始まるストーン・ローゼズ以降が台頭していく。

だんだん先細ってゆく最後の姿のはかない美しさのようなものをこのソフィーとピーター・ジョンストンには感じます。

Sophie And Peter Johnston 「DREAMS」(1988) ↑ You Tube Click

![]()

2010年 11月 7日

動物が一番悲惨な目にあっていた

「カムイ外伝」崔 洋一 (2009年 日 録画)

薄い、と感じたのは何故なんだろうかと自問しつつ、傷ついているようで誰も傷ついていないと感じてしまうなどと言ったら立場の違いを盾にとられそうだ。

カムイは永久に居場所が無い。座頭市にも居場所はないが彼は救いを求めて裏切られる男であり、自ら戦いを挑む人間ではない。この映画でのカムイは戦いを挑む人間である。自分からは殺生はしないというが非常に固い意志で逃亡に挑んでいる。綾瀬はるかの「ICHI」で、市は「少し見えてきた」と語ったのだったが、カムイには見えることが許されていないといったほうがいいだろう。

だが、「ICHI」がその分ぬるいのだということにはならないと私は思う。でなければ座頭市がどうして何度も裏切られなければならないのかを説明できない。それぐらいカムイの状況は厳しいのだと訴えられれば否定のしようもないが、そのカムイは自らの意思ではなくとも島民を全滅に導き、不動(伊藤英明)には「俺もお前も同じ」と言われてしまうのだ。私はマンガの『カムイ外伝』は読んでいないので、マンガの方はどうなっているのか知らないが、正直、不動の言葉には一理あると考える。残念なのはカムイ(松山ケンイチ)に罪の意識が少ないように見えることだ。そこがいいのだ!という考え方もある。死に際の不動に対して「苦しめばいい」と言い放つカムイは果たしてどれぐらい傷ついているのか?

その絶望は...。 実は「ICHI」の市(綾瀬はるか)も万鬼(中村獅童)に「お前も俺と同じ」と言われているのだ。しかし、市は「違う」と言った。

ただもう圧倒的なまでに二つの貝殻の使い方が下手。あんな程度にしか使わないのなら無いほうがマシだろう。クサイ事が嫌いというのが崔作品にあるのはわかっているのだが、そういえば「水のないプール」じゃなくて「10階のモスキート」の方の監督だったな、と思い出し、何かこう、もう一つ超えるものがないなと想定範囲内な印象をいつも受ける。

![]()

2010年 11月 6日

珠玉

ハニー・バス 「I can't let Maggie go」の実演映像が見られる! といっても当時のものではなく去年の映像ですが、コリン・ヘアが歌う紛れもなくハニー・バスのハーモニー。これは見逃せませんぞ。

↑ You Tube Click 画面をクリックすると映像が見られます

![]()

2010年 11月 6日

最後のビーチ・ボーイズ

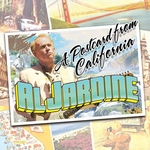

アル・ジャーディンのソロ・アルバムが出ている。ブライアン・ウィルソンのガーシュイン集というアメリカ音楽を語る上では外せないアルバムも少し前に出ているがそちらには目もくれずアル・ジャーディンの方に飛びついている私はひねくれものです。

カール・ウィルソンのソロ・アルバムの再発も遂に出た! しかし割りとひっそりとしたものでビーチ・ボーイズに対する評価など相変わらずそんなものだ。「ペット・サウンズ」ばかりが浮き上がりそれ以外はどうでもいいってことだな。日本におけるビーチ・ボーイズの扱いはそんなものだと私は思っている。山下達郎の活動は何の役にも立っていないし、レコード会社も何の愛情もない。

カール・ウィルソンは日本盤で出るだろうと思っていたがあやしいな。アル・ジャーディンはまず間違いなく出ないので輸入盤で買うしかないのである。

古い録音もあって、カール・ウィルソンが一緒に歌っている曲もこのアルバムには入っている。「Don’t Fight The Sea」という曲だ。ブライアン、マイク・ラブ、ブルース・ジョンストンもいっしょに歌っていて、これは80年代のビーチ・ボーイズが揃っている。ブライアン・ウィルソンは他の曲にも参加していて、アルとの仲は良好のようだ。

他にもゲストとしてグレン・キャンベル、ニール・ヤング、デヴィッド・クロスビー、スティーヴン・スティルス、スティーヴ・ミラーの名があり、ニール・ヤングはリード・ボーカルの曲がある。

「California Feelin‘」、「Help Me Rhonda」、「Honkin' Down The Highway」と、ビーチ・ボーイズの曲のカバーも含む。アルはビーチ・ボーイズの中では一番バランサーとなっていた人物で音楽の指向も中庸的で幅広く、悪く言えば突出したものがないのだが、非常にしっかりした(安定した)サウンド・タイプの人なので変な音を導入したりして雰囲気を壊す可能性のない分、ビーチ・ボーイズの70年代的なものが純粋に残っている。ブルース・ジョンストンの方が才気に走ることによって音楽的には変色してしまう危険性があるだろう。もともと60年代後半からのビーチ・ボーイズはブライアン・ウィルソン不在であった。デニスやカール、ブルースの音楽をバランスよく継承しているのがアル・ジャーディンであることがこのアルバムを聴くとよくわかる。ブライアンからの影響は当然だが、実はブライアン自身はデニス、カール、ブルース、マイクの音楽を継承することは無い。後期のビーチ・ボーイズが残っているのはアル・ジャーディンの音楽の中だということになる。

おそらくこのアルバムを愛情を持って迎え、理解できるのはイギリスでしょうが、はっきり言ってなかなかの力作・佳作です。これをアメリカや日本はたぶん理解できないのだろうと思われるのが残念です。(ま、アメリカはそれでかまわないのですが。オリジネイターの側ですから、理解してなくても出来ちゃう国なので) ハーモニー聴くだけでもこれが真似できないというのがわかる。どれぐらい綺麗にハモって、どれぐらい外して、どれぐらい甲高く素っ頓狂にしてしまうかのバランスをつかんでいるのがアル・ジャーディンなのです。で、その外すというところにアメリカのオリジナルがある。

Al Jardine

「A Postcard From California」 (2010)

![]()

2010年 11月 5日

ウィスキーがお好きでしょ

1978年、田村隆一はスコッチ・ウィスキーの聖地であるスコットランドのアイレイ島を訪れる。当時の本ではアイレイ島と表記されている。その約20年後に同じく雑誌取材で聖地巡礼をしたのが村上春樹で、そこでは島はアイラ島と表記されている。現在では一般的な日本語表記はアイラであるようだ(綴りはIslay)。

アイラ島がウィスキーの蒸留に適しているのは、水もあるが、ピート(泥炭)がポイントになっている。田村隆一の本では島は緑が少なく、「多角形の岩そのもの」のように見えるそうだ。小木が多くその腐植質土がピートであり、これを燃やしてモルト(麦芽)に香りを付ける。貯蔵に使う樽はスペインで作られたシェリー酒の空樽をリサイクルして使う。このホワイト・オーク材の木の樽で眠ることで色が付き、シングル・モルト・ウィスキーは出来上がる。

田村氏がウィスキーを“生命の水”と例えるのは、蒸留所の横を流れる清流の水を使い、ピートを燃やす火に麦芽をさらし、樽の中で呼吸をし香りを付けるから。火・水・空気の調和がウィスキーに生命を吹き込んでいるというわけだ。

蒸留所を取材してから今度はイギリスに向かい、たくさんのパブに立ち寄る。以前読んだ著書の中で田村氏が店での酒のたしなみ方について、酔って騒ぐのを好まないというようなことを書いていたのを読んだことがあるが、それはイギリスのパブでの経験にも影響されているようだ。パブは地元の社交場のようなものであり、そこでは酒を飲みつつも普段どおりの会話があり、酔っ払うなどということはない。日課のように時を過ごして、時間が来ればさっと出て行く。音楽も流れていないという。パブと音楽は切り離せないもののように思っていたが、田村氏の書いていることは本当だろうか?

まあ田村隆一はそう感じ、イギリスのパブを気に入ったのである。

同行したカメラマン・S氏は、本の裏表紙に名前が佐伯泰英と明記されていた。時代小説作家の佐伯泰英は写真家でもあるそうだから、このS氏とはまさに今は時代小説の超売れっ子になっているが、当時は全く売れない冒険小説作家であったはずの佐伯氏だったのかもしれない。

どちらも平凡社の本だった

どちらも平凡社の本だった

田村隆一 『ウィスキー讃歌 生命の水を求めて』

(平凡社カラー新書)

村上春樹 『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』

(平凡社)

![]()

2010年 10月 30日

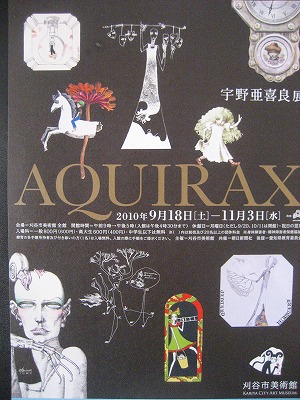

AQUIRAX

刈谷市美術館で「宇野亜喜良展」をやっていたので見に行ってきました。9月18日からやってたんですが、終了間際(~11月3日まで)になってからのこのこ行きまして、プレミア必至の豪華図録はとっくに完売。宇野氏の講演(10月24日)も見逃し、痛恨の極みです。笑うしかありません。

しかし、原画などが500点。たっぷり見られるわけで、いやもうたまりません。本のカバーや挿絵が中心ですので、原画もA4サイズにおさまる程度のものが多く、小っさ!とあっけに取られますが、細線で小さな絵が丁寧に描かれている。小さい女の子が実際に現物も小さいというのはやや倒錯的な感じが出てましたね。

年代順に追っていく構成になっていて、現在に近づいてくると、色鉛筆や木炭でぼかした最近の画風が増えてきます。あの絵が私はあまり好きではなかったんですが、これが原画で見るとまるで別物のように良い。あの生の感じを印刷で出してもらえないものかと思いますね。

『海いろの部屋』の本展示や『海の日曜日』の原画もあって単純にうれしかった。

う~ん、しかし図録完売はやっぱり尾を引いた。がっかりして美術館の外観を写真撮る気もおきず。NETでよく見られるものを貼っ付けときます

![]()

2010年 10月 25日

もっともっと高いところを目指せるのに (渡辺俊幸 赤い鳥解散前)

赤い鳥というグループについて、どうも何もつかめないと気付いた時に、私は実は70年代のことを知らないんだな、と思うのですが...

赤い鳥は74年に解散していて私は見たことはありませんでした。ハイ・ファイ・セットや紙ふうせんはTVで見て知っていますし、赤い鳥も「翼をください」も名前や曲は知っていたのですが、赤い鳥はハイ・ファイ・セットの前身と考えていてハイ・ファイ・セットのイメージで想像していたし、「翼をください」は日本中の殆どの人がそうであるように学校の唱歌として習う授業の歌としてのイメージしかなかった。

元々が民謡やフォークソング(トラディショナルか?)の研究をしていた後藤悦治郎のグループと、おそらくはピーター・ポール&マリーやジョーン・バエズ、ボブ・ディランなどのフォーク・ブームの中にいた山本俊彦らのグループが67年に合併したことで赤い鳥は生まれる。そこに「竹田の子守唄」を歌うことと、ハーモニーを生かすことの融合が発生しているが、解散後の分裂を考えると融合というよりはやはり別個の音楽が合体していたというべきかもしれない。70年よりアルファ・レコードの村井邦彦が惚れ込んだことによる説得でデヴュー・アルバムを製作する。村井邦彦といえば洗練された洋楽ポップスを日本で展開していた最先端の人(いわゆるアメリカのティン・パン・アレ-系の歴史を共有する)ということになる。彼らはそのファーストをイギリスで録音する。作曲者としてイギリスのトニー・マコウレイが関わっている。あのトニー・バロウズといくつもの名曲をものにしたイギリスのポップスの最重要人物の一人である。赤い鳥にとって、村井邦彦はプロデューサーであるとともに作曲者でもあり、彼らにとっては特に優れたピアニストでもあったという。赤い鳥はデヴューにして既にこれだけの多彩な音楽の要素を内包している。

「翼をください」は71年、4枚目のアルバムに登場している。

72年に今までの5人のメンバーにプラスして、大村憲司(G)と村上“ポンタ”秀一が正式加入して7人になっている。二人にとって赤い鳥は出発点だ。彼らはROCKやJAZZの要素を赤い鳥に持ち込む。その頃、彼らは大村からいろいろ音楽を聴かされ、キング・クリムゾンなどはみんな熱中したという。この頃にサディスティック・ミカ・バンドと共演するようなこともやっている。

73年には大村・村上の二人は脱退する(ある程度最初からの予定だったようだ)が、大村は赤い鳥の作曲にも大きく関わっており、後期3枚のアルバムに参加している。その後、赤い鳥の元々の二つの要素が分裂の色合いを強め、ついに解散にいたるが、残念ながらそこはかなり可能性を残しながらもついに複数の音楽要素が融合し化学変化する手前で挫折した感が周囲の思いとしては大きかったようだ。村井邦彦らからすれば赤い鳥はもっと凄いことができたのにそこに至ることはなかった、ということになる。

雑多な要素、しかもあれだけの才能が集まったわけであるが、それがどのように現在残っているのか? 正直、私たちは赤い鳥については依然として何も知らないに等しいだろう。

よくNHKで流される「翼をください」のLIVE映像は、大村、ポンタが参加している時のもので、私にはけっこう衝撃的な映像だったが、これを見た人の多くは何を感じるだろうか。

私は、日本には一つも存在しないと思っていたような音楽をこの映像で初めて見たような気になったのだったが。

これを見ると、70年代にどうしてこれがはっきりとした形として残らなかったのだろうか?と思う。

時代はハード・ロックとプログレッシヴ・ロックの70年代であったということだろうか。はっきりとした名前の付かない音楽がここにあったのにな。

思うのだが、21世紀に入って、実はアメリカのインディー・バンドがこの赤い鳥のようなことをやっている。

↑You Tube Click 「翼をください」のLIVE

![]()

2010年 10月 24日

岩倉具視、井上 馨、森 有礼 次々倒れる

北森 鴻は今年の1月に48歳で亡くなってしまっている。明治時代を材にとったミステリー小説が何冊もあり、本人もその時代を掘り下げていこうという意図があったと思われるが志半ばで倒れてしまったのが非常に惜しまれる。歴史上の人物やエピソードをフィクションの中に盛り込みながら、虚実取り混ぜ想像力で実在の人物に事実ではない行動を取らせ操るという点ではノン・フィクションとは考え方が根本的に異なり、歴史学者には苦々しい絵空事でしかないかもしれないが、そういう嘘を挑発的にこしらえてしまう事がこそがフィクション作家の真骨頂でもある。虚と実の間を絶妙に行き来するトリック・スター - 一見堅い作風にみえる北森 鴻だが、フィクションを操る粋には優雅な笑いのセンスが感じられる。

連作短編集『なぜ絵版師に頼まなかったのか』もユーモアの仕掛けがさりげない。歴史上の実在人物であるエルウィン・フォン・ベルツ(東京医学校のちの東京大学医学部)教授やたくさんの外来教授、作家の尾崎紅葉らがあったはずのない行動を取りながらも時折歴史上の事実とすれ違いつつ、明治という時代の動きを作者の読み取った感覚で活写する。それが正しい明治(と評価しうるものか)はわからないが、それは私たちが歴史を学んで現代の自分たちと相対化するその行為と同じであり、現代の私たちにとっての歴史観はある意味このようなフィクションである。

小説の中の登場人物が、鹿鳴館は滑稽であるかのように嘲笑し(井上馨外務卿に対してもこの小説の批判の眼は厳しい)、芝の紅葉館に入り浸るのも、それがどの程度当時の空気を性格に伝えているものなのかはわからないが、こういうことを平然と言ってのけるのが小説の面白さで、北森 鴻はそこがざっくりとしていて気持ちがいいのだ。

全体的に明治の激動の時代が戦争の匂いを誘い込もうとしている不穏さを曇った雰囲気として実在した外国人教師たちからかもし出そうとしている。作者の歴史観が垣間見える。

連作1話ごとに食事のシーンがあって、明治時代の食べ物をさりげなく紹介していたり、ベルツが日本人の朝食が貧相だと再三嘆いたりするのも楽しく、登場人物の一人である新聞記者の市川歌之丞が1話ごとに職業替えし、名前も改名するいい加減な男として登場し、主人公の葛城冬馬に「また変わってる」などと言われながらいい探偵コンビを演じている。

(タイトルはクリスティの小説タイトルのもじり)

(タイトルはクリスティの小説タイトルのもじり)

北森 鴻 『なぜ絵版師に頼まなかったのか』 (光文社文庫)

![]()

2010年 10月 23日

ワン・カットの持続

「ワン・カットの持続」について黒沢清は多くを語っている。それは監督が「よーい、スタート」と言ってから「カット」というまでの間のこと。だがそれは、実は脚本にはどこで切れとは書いていない。監督が決めるのである。これは編集とはまた違って、とりあえず撮って後で切ってつなぐという意味ではなく、現場でシーンが持続するということであるとともに、物語が持続するということでもある。何故そこは切らずに持続するのか? 本書の中ではリチャード・フライシャーやスティーヴン・スピルバーグがいかに無理やり持続させようかと、同じフレームの中に複数のエピソードを巧みに映しこんで連続させている手の込んだシーンについて説明している。どうしてカットで割ってカメラの向きを変えて撮ればいいものをわざわざ持続させるために細かい段取りとかえって手間の掛かる複雑な操作を四苦八苦して考案しているのか?

映画というのはフィクションでありながらもそこにドキュメンタリーとしての醍醐味を持っている。そこは物語(脚本)に奉仕するという意味なのではなくて、現場のドキュメントと映像の関係なのではないだろうか? やっぱり、こんなの撮っちゃったぜ!という映像は、物語を語ることを無視した自慢げなショットと言われがちながら、実は映像というのは、こんなの撮っちゃったぜ! の為にあるとも言える。それは、黒沢清が言うように、映画は人間が動く様(生きる様)をドキュメント的に切り取っているものだから。そして切り取るとはどういうことかというと、フレームに収めるということではなくて、人が、そして物語がフレームの内部から外部へと出て行ったり入ってきたりする、内部と外部の往来をあらわしていることなのである。フレームの外部をも想像させる映像に黒沢清はこだわるが故に、安易なカット処理を彼は避けようとする。

「復讐 運命の訪問者」(97)

「復讐 運命の訪問者」(97)

この本では、黒沢清が大島渚とフェデリコ・フェリーニについて多くの文章を割いていることに意外な発見があった。ここには黒沢清が脚本に奉仕する映画というのを考えているのではなくて、脚本を拒否している姿がクローズ・アップされてくる。「やはり映画は脚本があって、かろうじて物語と共存したからこそ今日の繁栄がある」と述べ、脚本をいやいや用いているとでもいわんばかりだ。映画には映画(映像)の物語があり、脚本の物語とはむしろ対立しているのである。しかし、結局は両者がせめぎあうことで成り立っている。 そう感じました。

黒沢 清 『黒沢 清、21世紀の映画を語る』

(boid)

![]()

2010年 10月 16日

この素晴らしき世界

有名で、かつ古い曲と思い勝ちだが、「What a Wonderful World」をルイ・アームストロングが歌ったのは1968年とそんなに古いというわけじゃない(ルイ・アームストロングは71年に亡くなっている)。これはベトナム戦争、フラワー・ムーブメントの時代に作られた音楽なのである。

ネットで調べると当初アメリカではろくにプロモートされず売れなかったという。ただし、英国ではチャートで1位のヒットになった。世界的にヒットしたスタンダードという印象が一般的だと思うが、さてこの曲はどのようにしてスタンダードへの道を歩んだのだろうか?

そんな曲をロバート・ワイアットが新作のアルバムで歌っている。彼からすれば、スタンダードであるとともに、イギリスで1位になったぐらいの大ヒット曲という意識はあるだろう。まあワイアットは個人的な興味で曲を選ぶのではあるが、ルイ・アームストロングが67歳で歌った曲である。この曲を歌うにあたってはワイアットなりの感慨があったに違いない。この曲はついそんな想像をしてしまうような歌詞でもある。

今回の新作ではワイアットはシックの曲「生きる歓び At Last I'm Free」を久し振りに再録音している。

ロバート・ワイアットが今も歌うということの重要性は計り知れないものがあると私は思っている。音楽で世界は動かせないといわれることもあるがそんなことはない。ロバート・ワイアットの音楽を聴いている人は世界中にいるし、その誰もがワイアットに思いを馳せている。彼が「What

a Wonderful World」を歌うことの意味を全員が考えているだろう。彼はポピュラーな歌手ではないが、聴いている人が確実におり、その人たちはヒット曲としてその時だけ消費して忘れ去るようなことはしない。その影響は波及する。なぜならばワイアットが歌う「What

a Wonderful World」もまた、サッチモの歌声のようにいつまでも何度聴こうとも素晴らしいからだ。そしてやっぱり考えるだろう。「なんて素晴らしい世界なんだ」の意味を。

Wyatt/Atzmon/Stephen 「.......... for the ghosts within」 (2010)

![]()

2010年 10月 15日

虚像のエコー

面白いのだけど、どこか物足りなさが残る。片岡義男の小説を私は殆ど読まないが、読まなくてもいいのではないかと思わせるものがあるからだと思う。

『友よ、また逢おう』はビリー・ザ・キッドの物語である。史実、伝説よりもフィクションを選んでいるところが片岡義男らしいと私は思ってしまった。ビリーが死ぬところを史実として書きたいわけではない。ビリーがこの荒野に何を見、何を思ったであろうか、そこに思いを馳せて想像した物語を書きたかったのだろうとこの小説を読んで思う。

しかし、どうだろうか? 広大な荒野をその日その日を、その日のためだけに確実に生きていこうとする青年を描くのに、ビリー・ザ・キッドの名前は必要だったのか。私は逆にビリー・ザ・キッドには死が必要だと考える。ビリーが背負ってきたのは死ではなかったのか?

片岡義男は、そういうところは外す。誰もが望むであろうものは外すのだろうが、彼はそうやって伝説の重さを虚構を扱うかのように放り出してみせ、本物はそこにあるんじゃないと言う。荒野の自然や牧童の厳しい牛追いの生活、現れては消える小さな町の宿命。そこにもっと重要なものを見出す。

それはそうなんだが、本質とはえてして退屈でつまらないものでもあり、正論に過ぎぬものでもある。ビリー・ザ・キッドの真実を知りたくて読むわけではなく、知りたいのはそのビリー・ザ・キッドをも飲み込んでいくフィクションのとてつもなさであり、小説に求めるのはその信じ難きものだ。

史実ごときはあえなく飲み込み、さらにその先があるのを読者は期待する。ビリー・ザ・キッドの虚像を剥ぎ、等身大の青年を見せたところでビリー・ザ・キッドの虚像の方とどちらがでかくてどちらが面白いかといえば、虚像の方だし、虚像は本当にたくさんの人間の手がかかって作り上げられてきている。

歴史上の人物の虚像を剥ぐことによりも私はそれがさらにどこまで膨らんでいくのかの方が知りたい。これならば、ビリー・ザ・キッドが主役であるよりも、名も知れぬ青年の牧童の物語として書いてもらったほうが良かった。

この本は74年の時点では視点をずらし、荒野とアメリカを主役にした点で新しかったのかもしれないが、逆に2010年の今ではストレートにアメリカを描いてしまう方が新しいのであり、ビリー・ザ・キッドに視点ずらしの役割を振るのは古めかしく感じられる。

本当は74年時点でのこの本の新しさについて考察しなければフェアではないかもしれない。しかし、それは今の読者にとって重要なことではないだろう。

私はこの本でビリー・ザ・キッドの名前を覚えるのは避けたほうがいいと思う。

片岡義男 『友よ、また逢おう』 (角川文庫)

![]()

2010年 10月 11日

さあいこう

ワイヨリカが凄いことになってます!ここまでストレートに恋愛の歌ばかり突きつけてきて、しかもそれを今までにないような迫力で歌いきっている。あまり目立たないところで活動している人たちですけど、人知れずがんがん来ている。ファーストから聴き続けてブレイクしそうでしない状態にもんもんとしてきたファンとしては、ずっと付き合ってきた事に確信はあったもののここまで来たかと今や見上げるような思いです。正当な評価があるべきだ。

「TRUNK」の声の強さには圧倒されました。歌詞も震えるぐらいすごいですが。(突然眼を覚ます 哀しみの嵐は ・・・) ここで声を張り上げますか! と思いましたが。素晴らしい。その後の歌詞はもっと凄い! 本当に時々とんでもない曲を作ってしまう人たちです。

Wyolica 「Castle of wind」 (2010)

(「Rock In Japan」とか「サマーソニック」とか録画してあったのをパァーっと見てたのですが、みんな飛ばし見。1曲完走して見る事が出来たのはOgre

You Assholeというバンドの「バランス」って曲ぐらいでした。)

![]()

2010年 10月 10日

RIVERSIDE・RECORDS

この本がよくあるJAZZの名盤紹介の本と違うのは、まずリヴァーサイド・レコードというジャズのレーベルだけに絞っていることと、そのレーベルが64年には倒産しているので以降のJAZZは登場しないこと。50枚選ぶにもリーダー・プレイヤーを一人1枚に限定していること。そのために通常の名盤紹介本ではまず出てこないようなプレイヤーの名前が次々と出て来る。さらにはリヴァーサイドでは録音していないために出て来ないJAZZジャイアンツの名前がある。ジョン・コルトレーンやオーネット・コールマン、ジャレット、ドルフィー、ミンガスらは登場しないのだ。その代わりに紹介されているのは、マンデル・ロウ、ジジ・グライス、アーニー・ヘンリー、ウィルバー・ウェア、ジョー・オーバニー、タッド・ダメロン、ジュニア・マンス

etc といった名前である。有名どころであがっている名前はセロニアス・モンク、ビル・エヴァンス、キャノンボール・アダレイ、ソニー・ロリンズといったところ。特にビル・エヴァンスは、リヴァーサイドと非常に縁があるらしく、「ワルツ・フォー・デビー」もこのレーベルから出ている。

著者の中山康樹氏は、ビートルズ、ビーチ・ボーイズ、マイルス・ディヴィス、ボブ・ディランなど大物に特化して徹底的に曲を分析する本などを出している人だが、一般的な評価にとらわれない独自の基準を語る挑戦的な書き手なので私は好きです。

リヴァーサイド・レコーズはオリン・キープニュースという人が殆んどのプロデューサーを勤め、レコードのライナーノーツも担当した。元々は雑誌の編集者タイプで音楽関係のキャリアは無い。中山氏はリヴァーサイドの特徴をそのキープニュースの文学系的発想にあるという。それが音楽を傾向で固めてこだわることなくいい意味でとっちらかったラインナップを形成し、音楽家なら発想しないような組み合わせも実現してしまう。ジャケット・デザインも専属のデザイナーを起用し、ジャケットのための撮影をした。この文庫本には紹介されている全50枚のアルバムがカラー写真で大きく載っていて、その洒落た設定や色使いを楽しむことが出来る。文字のロゴや色が華やかで、どのジャケットも絵画を見るように楽しい。

私には知らない名前が本当に多く、しかもその人たちが脇役として何度も登場しているのに驚いた。フィリー・ジョー・ジョーンズ(Ds)、ウィルバー・ウェア(B)、バリー・ハリス(P)といった人達だ。JAZZに詳しい人ならお馴染みの有名人かもしれないが、私は初めて眼にした。参加ミュージシャンまできっちり書いた立派なカタログになっているところもこの本の面白いところだ。

それから当時のJAZZにデトロイト出身が多く、しかもデトロイトがJAZZの教育をする施設も備えていて、一つのJAZZ製作工場のような様相を呈していたことを知った。ドナルド・バード、サド・ジョーンズ、カーティス・フラー、トミー・フラナガン、ケニー・バレル、エルヴィン・ジョーンズとデトロイト出身がゴロゴロしていたというのだから、何かこう、MC5とかのデトロイト出身のROCKやモータウンとの関連性なども考えてしまう興味深い話だ。

この本、カラー満載にしては安い(857円)。とっくに死んでる文豪の普通の作りの文庫本が1000円を超える値段で売っていることを考えれば良心的。 と言えるのだろうか?

←私が持ってるのはこれだけ(George Russell)。

←私が持ってるのはこれだけ(George Russell)。

中山康樹 『リヴァーサイド・ジャズの名盤50』 (双葉社文庫)

![]()

2010年 10月 9日

ウエスト・コースト・JAZZも末期にさしかかる 1957年に

巷で流れている音楽にとんと興味がわかないためか、時々CDショップへ行っては、適当に眺めて周り、なんとなく引っ掛かったような知らないものを買っては聴いています。

JAZZのことはあまり知らないのでまあ私の場合はジャケット買いです。それなりの自分の知識と重ね合わせて決めるので全く出鱈目に選んでいるわけでもありませんが。

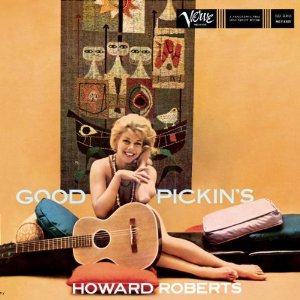

ハワード・ロバーツもその類いで購入したもの。ちなみにこのCDは1100円のシリーズで売っていました。ウエスト・コーストのJAZZギタリスト。JAZZではギタリストが主役になることはあまり多くはなかったので有名な人もけっこう少ない。この人もJAZZ界隈以外ではそんなに知られてはいないでしょうね。

57年 Verveでの録音。メンバーにはピート・ジョリー(P)や、ハ-ブ・ゲラーのアルバムにも参加していたレッド・ミッチェル(B)が入っています。

非常にリラックス・ムードで聴ける。POPなんですがそのPOPさとは安易な叙情に流された甘さではなくて、むしろそこは抑えて苦味も残しながら無味なところに技巧があって、そのコントラストからPOPさをリスナーは錯覚するんではないかと思います。そこがウェスト・コースト・JAZZの「クール」と呼ばれるところではないでしょうか。まあ熱気というJAZZの最大要素の一つが削げ落ちているというのはあるんですが。聴けばわかることですが、単純な心地良さとかは一切ありません。わかりきったところからは作っていないので、何でこれが心地良いのだろうか?と疑問に思う音を作りながら、試行錯誤で生み出している音楽です。

ハワード・ロバーツはJAZZのサーキットに出るよりも、スタジオ・ミュージシャンの道を選んで脇役に徹し、それはJAZZのジャンル内にはとどまらなかったようですが、何かそういう流れは後のビル・フリゼルの越境するスタイルの礎となっている気がします。伝統芸のようなものとは全く異なるところで越境していったギタリストの元祖を見る思いがしました。

Howard Roberts 「Good Pickin’s」 (1957)

![]()

2010年 10月 8日

アメリカ ベテラン監督の近況

「キル・ミー・アゲイン もう一度殺して」(89)のジョン・ダール監督は、2001年の「ロード・キラー」以降、日本では音沙汰なしの状態だ。実際には2005年に「グレート・レイド 史上最大の作戦」があり、2007年「You

Kill Me」(ベン・キンズレー主演)がある。その後は延々とTVドラマの演出が続いているようだが、結局98年の「ラウンダーズ」(マット・デイモン、エドワード・ノートン)がパッとしなかったのが今にいたるまで尾を引いている気がする。その前の「アンフォゲッタブル」(96)は佳作だったのだが、評判にはならなかった。ジョン・ダールに注目したのはライターでは小林信彦ぐらいではなかっただろうか。この監督は「甘い毒」(94)がちょっと良いという話題が出たことはあったのだが、一般的には全く知られていないに等しい。アメリカでもさほどの評価はないものの「キル・ミー・アゲイン」はちゃんとDVDが出ている。日本のここら辺は実はポッカリ穴が開いている。

John Dahl 「You Kill Me」 (2007)

John Dahl 「You Kill Me」 (2007)

「ブラッド&コンクリート」(90 ビリー・ゼイン主演)のジェフリー・ライナーは、日本で出ているDVDは「トラブル・バウンド/復讐の銃弾」(92 マイケル・マドセン主演)だけだ。その後何本もの映画、TV映画などがあるが、WOWOWなどで放映されているのみである。この監督も2004年以降は、TVドラマのパイロット版で長編を手がけることはあるものの、もっぱら連続TVドラマのエピソードをポツポツと担当するに留まっている。2000年の「バウンティ・ハンター・母娘賞金稼ぎ」(アネット・オトゥール!)のような佳作もあるので侮れない人なのだが、ちょっとヒッチコック系のスリラーに興味があるのか心理ものやサスペンスもの(殺人を目撃してしまうとか)など、はては新コロンボまで手掛け、自分の個性からは逸れてしまっている印象も受ける。ちょっぴりユーモラスなクライムものが一番合っていると思うのだが...

Jeffley Reiner 「Trauma」(パイロット版 2009)

日本で話題にする人は皆無(いや、宇田川幸洋氏がかつて「ヤング・ガン2」(88)を褒めたことがある)のジョフ・マーフィは、非常に優れた監督で、快作・怪作・傑作が目白押し。1冊本が書けるぐらいの人だが2000年の「デッド・ロック」(エリック・ロバーツ)の後、目立った動きはない。今年既に71歳になる監督なのでバリバリ撮るというわけにもいかないだろうが、このまま消えていくのは惜しい人である。2004年に「Spooked」という面白そうな映画があるが、日本には入ってきていないし、その後TVをやるでもなく、仕事自体無くなっている。故郷のニュージーランドへ帰ったようだ。「ネバー・セイ・ダイ」(88)他、元々ニュージーランドで立て続けに傑作を撮りあげ、アメリカ進出を果たした人だった。まだ映画監督としては引退するような歳ではないのでもう一踏ん張りを願っている。

Geoff Murphy 「Spooked」(04 ニュージーランド)

Geoff Murphy 「Spooked」(04 ニュージーランド)

さあティム・ハンターである。70年代、あの「レベル・ポイント」(78年 ジョナサン・カプラン監督)の脚本を手掛け、「テックス」(82)、「リバース・エッジ」(86)などの恐らく今後いつか伝説化するであろう青春映画を監督した重要監督だが、TV「ツイン・ピークス」や「ビバリー・ヒルズ高校白書」といった大ヒット作に関わり、地位的には巨匠に達しているものの、日本では名前を気にする人はいない。この監督もヒッチコキアンでそれ風のミステリーなんかをたまに作っては失敗していると私なんかは思う。ひりひりとして痛い青春映画をいつまでも撮り続けろといっても無理な話だろうが、アメリカはもう少しティム・ハンターについてはちゃんと扱うべきではないか?

何故か西部劇も撮ってる Tim Hunter 「The Far Side Of Jericho」(06)

何故か西部劇も撮ってる Tim Hunter 「The Far Side Of Jericho」(06)

ロバート・マンデルは2005年以後仕事が無い。この監督は年齢がはっきりしないのだが80年頃に出て来たようだからいってもまだ60台だろう。これだけの優れた監督を実にもったいない! 私は日本でこの人の特集上映をやってもいいと思うほどだ。長編では「素顔のゾーイー」(02年 ミア・ファロ-)が今のところ最後。まだ見ていないが録画したのがあるのでそのうち見ようと思う。

Robert Mandel 「The Secret Life Of Zoey」 (02)

ルイス・ティーグもずっと仕事がなくて2001年の「バミューダ 呪われた財宝」(DVDあり)以来、プツッと消えていたためこれっきりかと思っていたのだが、今年に入って短編を一つ作ったようである。72歳。この監督はアメリカでは、ジョルジュ・ロートネルの感性を持った貴重な監督(「ナイルの宝石」85年 を見よ)の一人なのでがんばってほしい。

Lewis Teague 最高傑作 「クジョー」 (83)

Lewis Teague 最高傑作 「クジョー」 (83)

「天国に行けないパパ」(90)のグレッグ・チャンピオンは2005年以来の新作「Amish

Grace」(10)を作ったようである。

Gregg Champion 「Amish Grace」 (2010)

![]()

2010年 10月 3日

音楽雑誌は続く

音楽雑誌は相変わらず立ち上がっては消えてゆきを繰り返しています。続けるのは大変で、10冊も出るか出ないかで無くなっていく場合もありますし、長年続いた雑誌も全うして終わるのではなく突然苦境にたって打ち切られることもある。(「クッキー・シーン」や「DOLL」、「スイング・ジャーナル」とか)

それでも懲りずにまた現れる雑誌がありますね。雑誌という形も今後はどういう風になっていくかはわかりませんが、私は本が好きなので面白そうだと思えばとりあえず手に取り、購入します。雑誌は購入してあげないと本当に簡単につぶれますので。

最近では「スイング・ジャーナル」が無くなったと思ったら、「JAZZ JAPAN」というのが出てきましたね。私はJAZZ雑誌は全くといっていいほど買いませんが、この新しい雑誌もパラパラめくってみましたけど、どうも食指が動きませんでした。古いJAZZを、まだ死んではいないぞと言い続けているだけのような気がして。マイルスやソニー・ロリンズを前面に持ってくるというところにある意味の新しさがあるのならそれも有りかと思いますが、正直それは中山康樹がやっているようなもっと徹底した部分で行ったほうがいいと思う。今、JAZZ雑誌がやるべきことはそれじゃないだろうというのはずーっと思っていることです。

「REAL」という雑誌も、まだ出たばかりなのが2冊目ですね。これも日本の音楽に限定して扱っている雑誌。(「JAZZ JAPAN」も日本におけるJAZZ事情を扱っており、世界の最先端にアンテナを張っているとは思えない)

イエロー・マジック・オーケストラの参加した「World Happiness 2010」をルポした特集。なんとなく昔から何度となく現れるテクノ&ポップ系の雑誌(「テッチーTECHII」とか)の領域に納まっている感じがする。

あまりピンとくる部分はありませんでしたが、高橋幸宏のロング・インタヴューが載っているのでこれは購入。

インタヴューの中で過去を振り返り、神経症だった時期の部分を話しているのが自分にとっても重要だったので(私は別に神経症とは関係ありませんが、高橋幸宏を聴くということは、そこの部分を避けては通れない、音楽の鍵となる部分なので)。

神経症っぽい歌詞やタイトルがあるうちはまだ大丈夫な時期であると彼は語っていて、「ボク、大丈夫!!」あたりの頃は問題なくて、ビートニクスの二枚目あたりの頃の方が危なかったという。加藤和彦のことにも触れていて、「幸宏ってちょっと変わっていて“空が青い”って歌うだけで悲しさを表現できる。日本のどんなシンガーにもそれは出来ないよ」と話してくれたという。トノバンは僕のことをわかってくれると幸宏が語っていたのはこのことだったのである。

高橋幸宏の詞について、ちゃんと語った文章すらほとんど雑誌で眼にしたことはないのだが、加藤和彦のこの言葉だけで、誰よりも高橋幸宏について多くを語ってしまったのではないか?

YMOについて記事にするのは、別に全くの無駄、ではないが、膨大過ぎるので特定の視点に絞って記事にする必要があるだろう。この高橋幸宏のインタヴューを載せたというところには意味があるのだが、それ以外に何がこの雑誌にあったかというと、う~ん、である。いい加減初心者にもわかるように総括から始める(しかもテキトーな)というのもやめてはいかが? 雑誌自体もレベルを上げていくという意識を持たないと、読者の方はもっと急速に成長しちゃったりするのだから。1回ちゃんと読めばYMOからはっぴいえんどそしてザ・バンド、モビー・グレイプまで知識としては十分飛べるわけですよ。雑誌はいつもそこで止まっちゃってるけど、その知識以上のところへ雑誌は無謀に挑戦していかなければならないと思う。間違った見解を書いたっていいんだって! 読者はこいつの言うことは間違っていると思う。判断する。そういうやり取りですよ。

(ところで、そういや、今日のNHKの番組でスピッツがディープ・パープルの「ハイウェイ・スター」の話をしたらPerfumeの子たちは知らないって言ってたな。おかしくないっていやぁおかしくないが...)

「My Space From JP. REAL Vol.002」

「My Space From JP. REAL Vol.002」

![]()

2010年 10月 2日

宇野亜喜良と最も密接した世代

宇野亜喜良の本もよく買うようになりました。昔から好きだった、というか最初の本との出会いで宇野亜喜良は知っている一番古い付き合いじゃないかと思います。

ずっと絵は描き続けていられたのでしょうが、画風が少しづつ変わっていった部分もありますし、意外に単独の本がそれほど出ない人だったので、遠ざかったりもしましたが、ここ数年のうちに画集や特集本などがたくさん出てきて、気に入ったものを手にするようになりました。やっぱり自分の中では60年代から70年代前半あたりまでの画風が好きです。ただ、最近は以前に戻ったような絵もまた描くようになりましたね。

新しく出た本は、宇野亜喜良の今までを振り返る作りになっていて、また比較的昔のことに多く言及しており古い雑誌の取材記事なども抜粋されていて、当時の仕事場での写真なども多く、興味深い本です。

その中で江國香織のエッセイも載っていてあの人と私は同い年なんですが、やっぱり小学生の頃に宇野亜喜良の絵と出会っている。彼女の場合はそれが今江祥智の『さよなら子供の時間』でのイラストだったようですが、私の方は同じく今江祥智の『海いろの部屋』だったのです。小学生の読む童話ですが、私にとって今江祥智は特別な存在でした。子供の頃はとにかく同じ本を繰り返し読んだものです。今江祥智といえば宇野亜喜良と、このコンビは切っても切り離せないものだと思ってました。

今江祥智の話も時間を飛び越したり、別の空間がくっついてしまったり、両親のことを名前で呼んだりする子供がいたりで不思議な話ばかりでしたが、宇野亜喜良の絵も日本人離れした風貌の少年少女が(今から思えば)ファッション雑誌から飛び出したような不自然な格好をしていて、これが絶妙にマッチしていたのです。

絵本は高いですから、ある意味大人に買ってもらえる子供か、子供を持つぐらいの歳の大人しか実際には買ったりすることはめったにない。高校生や大学生、20代の若者などはあまり近づくことのない場です。だから、最近になってようやく気に入った絵本を買ったりする贅沢もするようになりました。ちょうど今、宇野亜喜良のリバイバル(?)みたいな時期が来ていてまた再び親しく出会うようになり、うれしく思っていましたが、江國香織がよくコラボしたりしているように、宇野亜喜良と最も密接につながっているのは私たちの世代、案外宇野亜喜良というのは私たちの世代にとっての最も代表的なイラストレーターと言えるのかもしれません。

近代ナリコ 編 『宇野亜喜良 少女画 六つのエレメント』 (河出書房新社)

![]()

2010年 10月 1日

声が 美しすぎる。

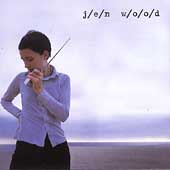

まさか、まさかのJen

Woodの新作です!あまりに音沙汰が無いのでやめてしまったのかと思ってました。2003年のEP以来の新作とはいえ、1997年の衝撃の傑作「Getting Past the Static」以降、さすがにあの傑作を超えるものはなかなか作れなくて徐々に輝きを失っていく感はあり、創作に苦しんでいるのではなどと勝手に想像してしまったりしていたのです。だんだん注目からも遠ざかり、この7年間は全く姿をあらわさないといった状態でした。

「Getting Past The Static」 (1997)

しかし、この新作が信じ難いほどに感動的で素晴らしい! もともと静謐な中にも劇的な衝動がほとばしる瞬間を抱えているもどかしさが曲にあらわれているところに最大の特徴があった人で、一聴したところ感触はクールなのに、聴きこむと熱いということがわかるそこがこの人にしかない音楽だったのですが、それが新作で完全に戻ってきています。あくまでもインディペンデントな手作りの音楽なので、プロダクション的にプロの音をしていない。音楽の手堅さのようなものが無いのです。メジャー・レーベルから出る音楽の「しっかり出来てる」感が無い。ひとつひとつの音がそういう安定感から逆らっています。そここそがJen

Woodの素晴らしいところ! 音がものすごく抵抗感をともなっている。

また、声が本当に美しい!! 特別な声とか一聴してこの人だとわかる声とかいうのでなく、どちらかというとよくある声ですが、どこまでも澄み切っていてキレがあり過ぎるので発した声がパチパチ冷たい火花を散らしているという感じです。 ため息が出ます。ついつい息をのんで聴き入ってしまうので。

Jen Wood 「finds you in love」 (2010)

![]()

2010年 9月 29日

始めからわかっていた

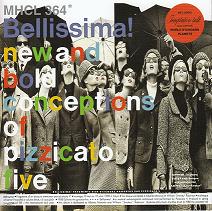

自分が落ち込んだときに聴きたくなる音楽がピチカート・ファイヴになるとは、この歳で気付いて意外だったが、知らず知らずまた聴いていた。特に「ベリッシマ」までの3枚はたぶんこれからも聴き続けることになるのだろう。

「ベリッシマ」が出たのは88年である。その頃はまだ実はソウル・ミュージックというものはよく知らなかった。マーヴィン・ゲイは「レッツ・ゲット・イット・オン」、「ホワッツ・ゴーイン・オン」ぐらいは聴いていたかもしれないが、アル・グリーンもカーティス・メイフィールドもアレサ・フランクリンもせいぜい数曲聴いたことがあった程度だったと思う。スタイル・カウンシルも特にソウル・ミュージックに対する知識があるわけでもないのに聴いていたのだった。「ベリッシマ」がソウルや60年代ポップスなどを下敷きにしているのは承知していたものの、どれぐらい曲から過去の音楽を読み取っていたかというと心許ない。まだまだバート・バカラックも簡単には聴くことが出来ない時代だったし、ママス&パパスは完全に「夢のカリフォルニア(カリフォルニア・ドリーミン)」が懐メロとしてあるだけの存在だった。

ただ本能的にわかっていたのは、ピチカートの音楽が単に過去の音楽をなぞって作られているのではなく、“過去の音楽を新しく作り出そうとしているものだ”ということだ。80年代以降のポスト・パンク、ニュー・ウェイヴの屈折は、誰もやってないことなら何でもいいと考えることにあった。マーヴィン・ゲイの位置に立ち戻り、マーヴィン・ゲイがやらないようなことをやってやろう。マーヴィン・ゲイ以降の音楽を知っている立場から新たにマーヴィン・ゲイらしからぬものを作ってしまおう...それは映画「バック・トゥー・ザ・フューチャー」でマイケル・J・フォックスがチャック・ベリーよりも先にロックン・ロールを演奏してしまい、ジミ・ヘンからヴァン・ヘイレンにまで一気に飛ぶあり得ない発明をやってしまった時のように。いや、恐らくは服部良一もフォーク・クルセダーズもそれをやっていたのに違いないが、「ベリッシマ」は同様に新しかったのだ。マーヴィン・ゲイを始めから作ってしまおうなんて考えるのは予想も付かないことで。(今から思えば、アズテック・カメラもスクリッティ・ポリッティもそうだったのだろうが、その時点ではそこまで考えたことはなかった。)

88年当時のほうが「ベリッシマ」をマーヴィン・ゲイやバカラックっぽいと思っていた。今聴くとマーヴィン・ゲイやバカラックではないところの方がやたら目に付く。今聴く方がより新しいと感じる。誰でもないピチカートの部分が際立っている。だが、実はそここそが昔から自分がこの「ベリッシマ」を愛してきた部分でもあったのだ。意識はしていなかったが、ピチカートのそこが好きだったのだ。

ピチカート・ファイヴ 「ベリッシマ」 (1988)

![]()

2010年 9月 26日

ウェスト・コースト・JAZZの薦め - ハーブ・ゲラー

ウェスト・コースト・JAZZが好きですね。硬派のJAZZ、軟派のJAZZと選り分けて軟派と見做される、そういう場面に出くわす可能性が高いと思われるウェスト・コースト・JAZZです。

西海岸で、映画の隆盛とともに表舞台に出た、また白人が多くて汗が似合わない音楽とみられたようなので、ちょっと扱いは軽かったみたいです。でもハリウッドのある西側で流行って、チェット・ベイカーやアート・ペッパーなどの女性にも受け入れられるスターが出たので人気はあった。ただ、一部を除いては時代とともに淘汰されて、昨今ではJAZZの名盤100などにはあまりお呼びではないようです。

名盤扱いからは見放されているので、どれから聴いたらいいのかきっかけがつかみにくい。とりあえずはチェット・ベイカーとアート・ペッパーを聴くことから始めればいいのでしょうが、たぶんそれで止まっちゃう。淘汰されちゃったんだから今更聴かなくてもいいだろうと言われりゃそれまで、なのかもしれません。

一時期いろいろ聴いたのですが、その後手放したりしまして、残ったものは多くはないんですけど、残ってる盤は今でも本当に愛聴しています。

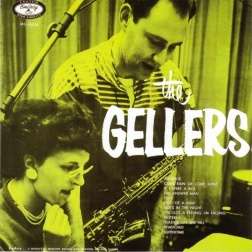

ハーブ・ゲラーの「The GELLERS」もそう。ウェスト・コースト・JAZZらしい軽快な甘さはほどほど加減で、一方、難解さなどはまるで無く、ウェスト・コースト・JAZZで言われる“クール”というのは、これぐらいのさじ加減を言うんじゃないかなと勝手に思ってます。優しいけどほんのりと苦く、あっさりしていてくどくなく、それでも聴いてるうちに深みが感じられるようになる。何度聴こうが飽きない音です。

楽しいしね。ウェスト・コースト・JAZZの特徴の一つとして、楽しいってのはあるでしょうね。スウィングするとかバップする感覚の中でも、激しさより跳ねるような溌剌とした明るさがありますね。

このアルバムは、ハーブ・ゲラー(アルト・サックス)と奥さんのロレイン・ゲラー(ピアノ)がいっしょで、ピアノがフューチャーされてます。このピアノが、どちらかというとウェスト・コースト・JAZZの中では実験的で渋めな方のハーブ・ゲラーの音に対して、POPなピアノでティン・パン・アレー系かと思わせるようなJAZZにとどまらない異色な感覚を持ち込んでいる気がします。このコンビネーションがほんの少しだけ不思議な味わいになってるんじゃないでしょうか。

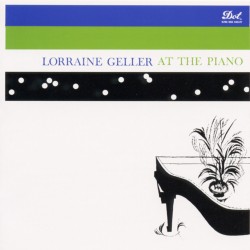

ロレイン・ゲラーはこのアルバムの数年後、58年に30歳で亡くなってしまったそうですが、この人のピアノをメインに据えたアルバムも聴いてみたかったと思うほど魅力的な演奏です。

今日、このCDを聴きながらちょっと調べてみたらロレイン・ゲラーのアルバムもあることがわかりました。死後に残された音源をまとめたもののようですが評価はなかなか高いようです。バド・パウエルの流れを汲むピアニストと目されていたようですが、私としてはどれぐらいJAZZっぽくなくなっているだろうか?というところに期待したくなります。聴いてみたいですね。

Herb Geller 「The GELLERS」 (55) 隣はロレイン・ゲラー唯一のリーダーアルバム?

私がハマッた当時、非常に参考にした本 (92年のことでした)

ロバート・ゴードン 『ジャズ・ウェスト・コースト』 (JICC出版局)

ロバート・ゴードン 『ジャズ・ウェスト・コースト』 (JICC出版局)

![]()

2010年 9月 25日

酒場エッセイは肩肘張らないのが好き

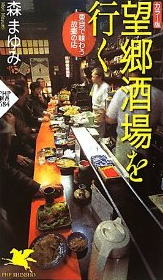

森まゆみの『望郷酒場を行く』も肩をいからせてないというか、語りすぎてしまいそうになるところを抑えた緩い本。

新書で表紙カバーがカラー写真と一見贅沢で(中身もカラー写真がいっぱい)、日本の全都道府県の郷土料理を出す店を訪ねようというのだから構えはでかいように感じられるのだが、店を訪ねるといっても行くところは全て東京都内の店。東京に出てきて各地方の郷土料理を出している店を食べて回ろうという一気にスケール・ダウンな企画のエッセイなのだ。

どうして店主が郷土から出て東京に店を出すようになったのか。出身地の料理とその土地とのつながりや歴史、地方色とは。日本中の郷土料理の店が集まる東京という都会ならではの風土とは。

テーマに沿って読み取りたくなるようなそんな理屈っぽい話を森さんは全くしないわけではないが、ことさらに考え込むように考察したりはしない。ポロっと感想をもらしては店の人や同伴の記者たちとの会話を楽しみつつ、流れに任せて描写するのみである。それでも何かしら出身地へのこだわりや、東京との距離感、食についての解説などはどうしたって話に出てはくるのだが、それをさらっと書いて終える。

それよりは出て来る料理をあれが旨いこれが旨いと単純に書き並べていて、どう旨いとかどのような背景でこの料理があるのかなどはほとんど語らない。そこがちょっと吉田健一風だ。

東京に住む人からすれば、ガイド本のように店の案内が記載されているので、酒場めぐりに便利だし、、そうでない人が手にしたとしても、東京に行った時にはここに行こうと考える程度には判断する情報も盛り込まれている。しかし、それよりは夜な夜な酒場を歩いて店で適当にしゃべり、旨いと言って帰っていくだけの「なにもない」日常的なほろ酔いのストーリーが読みたくて、この本を読むことになるだろう。

これは吉田健一や内田百閒の後継にあたるエッセイといっていいかもしれない。

森まゆみは今ものすごい勢いで本が出ていて、何事だ?という感じだが、要注目である。

森まゆみ 『望郷酒場を行く 東京で味わう故郷の店』 (PHP新書)

![]()

2010年 9月 24日

「あなたよりすばらしいあなたはいないでしょう」 by 宇宙人を見る店主の言葉

いつまでもエッセイ・食・旅といえば吉田健一、内田百閒、山口 瞳ばかり読んでいればいいというわけにもいくまい。いや本当は全然かまわないのだけど。

今だったら誰を読めばいいのか?試しにいろいろ読んでみようか、と思うのですが、今読もうとするとどうも男性作家のほうには食指が動かない。どことなく自由度が低そうな予感がする。

このところ、酒井順子や森 まゆみの本がよく出ている。そこそこ緩そうな感じ。何か目的意識が学究的なところとどうでもいいところと、どちらをもすり抜けてたぶん狙ったって何もありはしないだろう地点をめがけているそういう視点の本をこの人たちは書いている気がするし、私が読みたいのはそういう旅本だ。着地点が欲しいわけではない。新しい地点に立ちたいのでもない。あれもこれもすり抜けてしまいたい。旅のエッセイって、実際に旅をするわけでもなくわざわざ本を読むっていうのは、結局のところ読み物であるところが楽しいものなのである。つまり酒井順子や森まゆみというように誰が書いているかが重要。旅の指南などの情報は無いほうのが手を伸ばしやすい。

その意味では、雨宮処凛の『なにもない旅 なにもしない旅』はタイトルだけでなにやら良さそうな予感が立ち上ってくるが、なにも無いことを情報に変換してしまったエッセイだとしたらうるさくてわずらわしい本になってしまうだろう。しかし、この本は何も無さを、吉田健一らが楽しむそれほど特殊でもないちょっとした酒の肴のようにちびちびと楽しんでいるところが最高に抑制が効いていて面白かったのだった。読みながらかなり笑ってしまった。

雨宮さんが大好きだというつげ義春の『貧困旅行記』をヒントに、つげ一家がついつい訪れてしまうような寂れた温泉街のような場所等を、わざと選んでプチ旅行に出る。きっかけは恣意的だが、雨宮さんは、それがワクワクするほど好きだというのが文章からこぼれるようにあふれてくるのがわかる。

観光客が寄り付かないような温泉町を訪ね、やっぱり人がいないのを確認しながら、宿の人にいろいろ聞きたいながらも、「知らない人に話しかけるのが苦手」なので聞けずに帰ってくる。なにもないことにそれなりに落胆しながらもちょっと楽しんでいる自分がいて、オッサンが集まる飲み屋は雰囲気が好きなので入っていき、墓地が好きなので見つけると喜んで見に行く。無人駅から出るとさっそく「ほっつき歩く」。野良猫をつい探してしまう。(背中を向けた猫が頭だけこっちを向いている写真、が雨宮さんはたぶん好きだと思う)旅先でするのはこんな程度のことである。

国会議事堂の格安見学ツアーに行った時は、議事堂の中で「こちらが伊藤博文先生、あちらが板垣退助先生、そしてあちらが大隈重信先生です。」と銅像を紹介され、「先生」って・・・・、知り合いか? と悪態つくところなど、凄い、芯がある!と驚いてしまった。

ファミレスへ行ったら、子供をブッ叩きまくっている親がいて、それを見ながら「ラーメン食べ終わっ」て次の場所へ移動したというだけのハードボイルドな文章になっていたり、寂れた街の中で寂れたボーリング場に入ってしまい、無人のフロアに呆然としつつも、隅に卓球台を見つけて、旅の連れのぱぴ子と一緒に卓球に没入する。

意味のない旅だが、喜びはある。相当な落胆もある。ただそれらは単に喜びであり落胆であって、それらの経験で何を得たということもない。しかし批評眼はきっちり持っているので読み物自体は旅先の場を生々しく時間といっしょに封じ込めたドキュメンタリ-としてリアルに読むことが出来る。

こういう旅のエッセイが読みたいのだ。吉田健一の代わりに読むのはこれだ!と思ったのはしかし、考え直したほうがいいのだろうか・・・?

雨宮処凛 『なにもない旅 なにもしない旅』 (光文社知恵の森文庫)

![]()

2010年 9月 23日

うれしい。というか感謝です。

![]()

2010年 9月 20日

年に1枚か2枚ぐらい アナログ・レコードも買いたくなります

Pied

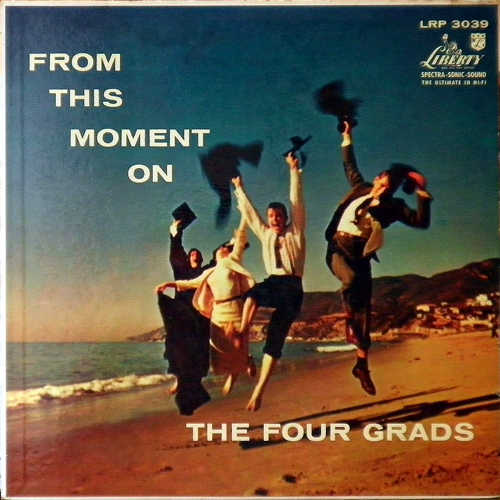

Pipers、Starlighters、Skylarks...ジャズ系のポップ・コーラス・グループとでもいうのか。

今これをやればオールド・タイプの音楽と見られてしまうのかもしれないが、昔存在したこうした音楽を今聴き直してみても、実はあまり古臭さは感じない。いや、まあやっぱり古臭いと感じる人のほうが大半かもしれないけれど、オリジナルな音楽というのは当時は新しかったもので、もともとが斬新なので謎を含んで生まれている。後に生まれる後発はオリジナルを模倣は出来るが最後まで残る謎までは解明できない。だから本当のオリジナルはいつまでたっても新しいままなのである。

The Four Gradsの瑞々しさも永遠に失われないものとして私には新しい音楽のように聴こえる。

57年頃の録音らしいが、カナダ出身の若者4人がジャズのオーケストラをバックに吹き込んだコーラス・ミュージック。とにかく溌剌としている上に、勿論これがジャズ・コーラスの最初というわけではなく、ジャズ・コーラス自体は既にその時点でたくさんあるのだけど、彼らはおそらく自分たちでこれを発見しながらスタイルにとらわれずにアイデアを持ち込んでいる。ジャズ・コーラスとはこういうもんだという観念を取っ払ったところで歌っている。そういう意味ではポスト・パンクの時代に起きたヤング・マーブル・ジャイアンツやオレンジ・ジュース、ヘアカット100らの音楽と同じである。

The Four Grads 「From This Moment On」 (1957?) どうもこういうジャケットには弱い。欲しくなる。

![]()

2010年 9月 19日

プレスリーと加藤和彦

PHEWの新作はカバー・アルバム。寺山修司作詞曲が2曲。加藤和彦作曲が3曲。中村八大作曲が3曲。残りは坂本龍一の「Thatness

and Thereness」、エルヴィス・プレスリーの「Love Me Tender」だ。

インタヴューを読むと、以前から特に思い入れのある曲を選んだというわけではなく、歌詞の感じから選曲したとのこと。「時には母のない子のように」と「Love Me Tender」あたりはずっと好きだった曲のようだ。

歌詞でいうと、寺山修司と松山 猛と永 六輔と五木寛之である。意表をつく選択というか神経を逆なでする選択というか、PHEWのパブリック・イメージに合った名前がここに並んでいるとは言えないだろう。逆にそこがPHEWらしい?かというとそうでもなくて、実はPHEWにはもとからこういう選択がありだと思わせるところがあるのだが。

それにしても70年代末から80年代にかけて出て来た自主制作の人たちって、森田童子や浅川マキ、カルメン・マキ、佐井好子、山崎ハコ、ジャックスとか、そういうのが好きだよね。PHEWにもそれはあると思う。割とそこは素直に出るというか...

そこでプレスリーの「Love Me Tender」での、「救いようのなさ」(雑誌「ストレンジ・デイズ」でのインタヴュー)という感想につながっていくのだけど、PHEWの場合はおそらく80年代に入ってプレスリーのそういうところに気付いてゆく。そこはアメリカにもそれがあって、80年代に入ってアメリカはプレスリーの亡霊を描き出し、そこにはプレスリーの孤独な悲しみのようなものが浮かび上がっていたと思う。

PHEWにはそこにロックンロールのイメージが来ているのではないかな。フォーク・クルセダーズの「青年は荒野をめざす」をパンキッシュなナンバーへと変化させているのをPHEWは「この歌詞を加藤和彦のように優しくは歌えない」と語っているが、たぶん感覚的には加藤和彦のことがわかっているんではないかと思う。プレスリーの悲しみと加藤和彦の優しさが同質のものであることに。

それにしてもこの「青年は荒野をめざす」のカバーは素晴らしくて涙が出た。そうか、加藤和彦のメロディはこういう風にすればこんなにもROCKになるのか。というかわかっていたのだが、ここに日本の音楽があった。加藤和彦の骨太な精神をPHEWの歌唱の中に見た。

Phew 「FIVE FINGER DISCOUNT」 (2010)

Phew 「FIVE FINGER DISCOUNT」 (2010)

![]()

2010年 9月 18日

BlueとWhiteに弱い

原色に白い色を混ぜた色が好きで、写真集とかを見てもその芸術性がどうかとかは考えず、まずその色合いに飛びついてしまうことが多い。たぶん安易に薄い白っぽさをまとった写真にも反応し、ころっと騙されてしまう可能性も高いのだろうが、昔から好きでどうしようもない。

ウィリアム・エグルストンの本も、よく知らない上に、まあ、ROCKファンには超有名な(?)ビッグ・スターのセカンド・アルバム「Radio

City」のジャケットと同じ写真がガツンと眼にとまって、それどころかアレックス・チルトンのアルバム・ジャケットもあるし、プライマル・スクリームなんかも採用していて、非常に著名な方なんだろうけど、たぶん洋書が安売りされていた時なんかにたまたま買ったのだと思う。

ずっと手元にはあったその写真集をパラパラやってみれば、この人の写真も多くは“うす白い”色をしているのであって、結局、買った決め手はそこにあったんじゃないだろうか。

William Eggleston 『ANCIENT AND MODERN』

日本人の写真集にもパッと眼がいくものがあって、その中の1冊が、Keiko Kuritaの『Wonder

Iceland』。アイスランドの風景を多く収めた本だから、雪世界で白い写真はやっぱり多いのだけど、プールや天然の温泉場などを撮ったのも多く、うっすらとした湯気や、陽光なのだけどややひんやりした光線のようにも感じる薄青い空と、光を受けたプールの水がちょっと冷たそうなんだよね。でも子供たちは元気に泳いでいる。

薄い色や白の混じった色というのは、周囲のどぎつい色にもやんわりと馴染み境界をあいまいにするちょっとはっきりしない性格をあらわしている印象を持たれているのかもしれない。中間的空間というか、どこでもない所を指しているととらえることも可能だと私は思っていて、やっぱり直視はしていないということかもしれないが、でもアイスランドにはその色が作った色としてではなくて原色として存在しているようにこの写真集を見ると感じられる。

だからきっとはっきりしない色と思っていたものは、ある場所でははっきりとした原色として存在しているのだ。それはアイスランドではなくても日本の中にもある筈で、突き詰めて言えば、原色でない色など無いということになる。

薄い色を見ただけでころっと騙されそうではあっても、そこは騙されたりしない!と自分では思いつつ、じっと見てみる。この『Wonder Iceland』の写真を、私はリアルだと思って見つめているのだ。

Keiko Kurita 『Wonder Iceland』 (mille books)

Keiko Kurita 『Wonder Iceland』 (mille books)

![]()

2010年 9月 13日

シャブロルは一気に見るべし

クロード・シャブロルも亡くなってしまいました。どんどんヌーヴェルヴァーグの火は小さくなっていきます。仕方のないこととはいえ、本当に悲しい。悲しいと思うのは、これで本当に消えていってしまうものだと思うからで、残念ながらこれは今後引き継がれて続いていくものではなく、これっきりのものなのだろう。

クロード・シャブロル 享年80歳

クロード・シャブロル 享年80歳

私がこれまでに見たシャブロルの映画を挙げておきます。

「美しきセルジュ」(57)

「いとこ同志」(59)

「二重の鍵」(59)

「青髭」(63)

「Marie-Chantal contre le docteur Kha」(ジャガーの眼)(65)

「虎は新鮮な肉を好む」(65)

「パリところどころ(オムニバス)」(ラ・ミュエット)(65)

「殺意」(66)

「スーパー・タイガー/黄金作戦」(66)

「女鹿」(68)

「ジャン=ポール・ベルモンドの交換結婚」(72)

「ブルース・ダーンのザ・ツイスト」(76)

「刑事キャレラ/血の絆」(78)

「他人の血」(84)

「主婦マリーがしたこと」(88)

「Dr.M/ドクトル・エム」(90)

「クリシーの静かな日々」(90)

「ボヴァリー夫人」(91)

「嘘の心」(99)

「石の微笑」(04)

けっこう見てきた方だとは思うが、シャブロルの全体からすれば3分の1にも満たない。

まだ日本で見ることが出来ていない作品も多いのだ。

しかし、シャブロルの映画は、死後に拝むようにして見る映画ではない。本当は生きているうちに矢継ぎ早にポンポン景気よく見飛ばすように見るのが楽しい類いのものなのだ。

ラッシュで見るべし! 手元にDVDはあるがまだ見ていないものがある

「気のいい女たち」(60)

「La Route

De Corinthe」(67)

「不貞の女」(68)

「肉屋」(69)

「ふくろうの叫び」(87)

「愛の地獄」(94)

「沈黙の女/ロウフィールド館の惨劇」(95)

これらを一気に見るようにしよう。

「女鹿」

「女鹿」

![]()

2010年 9月 12日

SPEEDの「指輪」が救い

TVでSPEEDが「指輪」を歌っているのを見つつ、日本にSPEEDがいてくれて本当に良かったと思いました。一度解散して帰ってくるってすごい事ですよね。で、帰ってくることが必要だったと思う。SPEEDがいればまず大丈夫だと感じてしまうのもなんですが。

D&D 「LOVE IS A MERODY」 (1998)

D&D 「LOVE IS A MERODY」 (1998)

D&Dも好きでした。ユーロ・ビートでしたけど。こちらは短かった。知らない間にいなくなってましたが、ボーカルの一人が後にソロになったのがOLIVIAだったとは知りませんでした。CDの中古がただみたいな値段で売っているので買って聴いてますがやっぱり良いですね。

日本語をどう乗せるかというような、はっぴいえんどみたいな苦しみとは全く無縁に曲づくりはされているかもしれませんが、日本語に乗せる段階で洋楽の良さが消えうせてしまうならやらないほうがいい。

洋楽に打ちのめされた結果が音楽を作ることにつながっているならば、そこが一番忘れてはならない部分だと思う。大丈夫、日本人がやればどうやったって洋楽と同じにはならないし、日本の音楽になる。その自信だけで音楽はちゃんと出来るんじゃないか。

円城 塔 『Self-Reference ENGINE』 (ハヤカワ文庫JA)

円城 塔 『Self-Reference ENGINE』 (ハヤカワ文庫JA)

とっちらかってますが、円城 塔の『Self-Reference ENGINE』を読むと、とてもじゃないが日本の小説の形態発想とは思えない。明らかにイタロ・カルヴィーノやR・A・ラファティ、ドナルド・バーセルミらの作法がちらつく。いや、日本にだって横ジュンがいるぞ、とは思うが、しかしこれはやはり日本の文学だけからでは生まれないし、日本の文学に乗せるには...などと考えられてもいない。

それでも、この小説の発想は日本でしか生まれないものがたくさん入っているし、そこがとにかくとびきりに痛快で、びっくりする。一体どこまで好きなんだ? 本当に好きなんだなと思う。高橋源一郎や村上春樹がアメリカ文学を取り込もうとした時には、ひとつひねりと距離があって、素直じゃないものが出来た。バーセルミか?フィリップ・ロスか?まあそうではないと言うことが出来るだろうと考えながら、『さようなら、ギャングたち』などを読みながら、突き抜けないものを感じる。

円城 塔や横田順彌はそこまで考えてないと思うが、その分突き抜けているんじゃないか。

ただ、円城は圧倒的にSFで、その好きだという感情が半端じゃないですね。

「街角で暖を取ろうとマッチを擦る少女の手の中で、一つの宇宙が燃え上がる。(中略) この宇宙の全ての力を結集して、最後の瞬間にマッチを弾けさせるのだ。 (中略) 小さな赤い火の粉が少女の手の中から弾けて飛ぶ。赤く軌跡を曳いた火の粉は、たまたま通りがかった男の子の方へ向けて飛んでいき、少年は、突然の出来事に驚いて立ち尽くす少女に気付いて振り返る。」

全投入されているデヴュー作ならではの、思いが全部ぶちこまれている傑作で泣けてきました。

だから、これで全然日本人の小説になってますから。

SPEEDのようにやればいい、円城 塔のようにやればいい、というのは同じことだと思ったりしながら、なんとなく、SPEEDに唯一の救いを求めねばならないような空気が今回り始めているのを感じる。

![]()

2010年 9月 11日

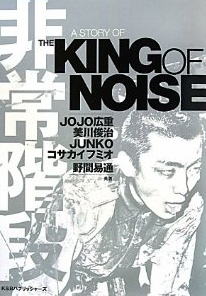

NOISEが音楽でないと語る人はもういない

京都で自主制作レコードの動きが起きたのは、たまたまでのことではなく、プログレ喫茶であったどらっぐすとぅあがあったから。ものすごく大雑把に言えばそういうことになるのか。

JOJO広重は、後の音楽仲間のほとんどとそこで出会っている。場所は京都だし、聴いている音楽はプログレだし、集まる学生は大学生。そこに現れた(のちの)ビデ(ウルトラ・ビデ)がまるで学歴の無いやつだったので、広重たちはショックを受けたという。「僕らは、プログレを聞いてるような人間はインテリやと思ってたわけです。ところが、こんな夜間商業高校の、しかもものすごく弱そうなツッパリみたいなやつが、俺はなんでも聞いてきたとか言ってるわけ。それで、実際になんでも知ってるんです。」家に行ったらシュトックハウゼンやクセナキス、アモン・デュールなどのレコードが裸のまま転がっていた。

阿木譲が『ロック・マガジン』を創刊したのが76年だそうである。広重らの活動が始まるのが78年。パンクはもう終わっていた。79年にはNO・WAVEが舞台に登場するが、つまりは78年あたりからがパンクでいったん壊れてしまった後のものが準備をしている時期なのである。その中で、京都で起きていたのはプログレのサークルみたいなものだったのだが、もしかしたらビデがいなければその後のあんなにぶっ壊れたシーンは生まれなかったのかもしれない。もっと整然とヘンリー・カウやファウストの後を追っていくようなシーンになっていたのかもしれないんではないか。この本を読んでいたらそんな気がした。

ハード・コア・パンクが出てきた時、彼らは時代が退行してしまったと一瞬感じたそうである。彼らが考えていたものはフリー・ミュージックも何も総てよりも先のもの(下手すると音楽でない)で、そこには、デレク・ベイリーをどれだけ真剣に解釈し、理解したと自分たちの中で納得したのかどうかすらわからないあやしい部分もあるのだけど、現存する全ての音楽とは異なったものでありたいと考えたところに最も80年代的な特徴がある。

いろいろなものが偶然とはったりで出来上がってしまったのかもしれない。

あの時の人たちほど「こんなのビートルズやストーンズじゃねぇか」と既存の音楽を徹底してバカにしたし、パンクの次にどこへ行くんだというプレッシャーもあった時代の人たちはいなかったのではないかという気がする。

80年代に入ってからいろんなモードが立ち上がってしまう(ファンカラティーナやネオ・アコやジャイブ、ジャズにテクノなどなど)イギリスに比べ、日本の否定し具合はもっと徹底していたということなのだろうか。

しかし、たぶん音楽性以外のところを指摘するJOJO広重の(「ムチャクチャをやってほしいからオレらを呼んだんやろ?」)言葉とは裏腹に、気になるのはやはりそんな彼らの音楽性である。音楽とは非なるものをかかげたにもかかわらず、それが何なのかを考えることが音楽なのだ。

だから、私はJOJOが「NOISEのプロだ」と言ってしまったところに少しおかしいんじゃないかと感じる。

それぐらい明確な何かを確信を持って出せるという意味で言ったのかもしれないが、それを「プロだ」という言い方にしてしまったら、それは言葉の使い方がおかしいでしょう。

ただひたすら「音楽をやっているだけだ」とは言ってくれないのだろうか。

ちょっと腑に落ちないものを感じつつ読みました。

『非常階段 A STORY OF THE KING OF NOISE』 非常階段 野間易通 共著 (K&Bパブリッシャーズ)

![]()

2010年 9月 10日

映画を語る言葉が見つからない

相米慎二に関する本となると、『映画の断章』っていうこれ1冊ぐらいしかないのだが、対談として関係者らと語り合っているものの、あまり覚えていないとか、忘れたとばかり言っていて、何を考えて撮っていたのかどうも要領を得ない。実際感覚的に翔んでる場面が多くて、何を考えていたのかわかりにくい人なのだけど、それだけに、撮影中に何故こんな場面を撮ってしまったのかとかをもう少しねちっこく聞いておいて欲しかった気がする。

まあ映画を見た人がそれぞれ勝手に解釈すればいいことなのでもあるけれど、あまり解説が無いために表面上を見て気を衒った(てらった)演出で小難しくしてるだけ、みたいに思われている気がしないでもない。だから「台風クラブ」や「光る女」などもわけわからんことをやってることが評価になっていて、それが故にアート系の一人程度にあしらわれてはいないか。

そうではないんだけどな。「魚影の群れ」の撮影中に相米監督が夏目雅子に「お前、歩き方が町と同じか?」と問いかけると、夏目の歩き方が変わったとか、そういうところですよね。夏目雅子が映画といっしょに生きているのを見たいわけじゃないですか。ストーリーが重いか幼稚かどっちなんだというのも映画を見るポイントではあるけれどもそんなに重要なことか? 例えば「雪の断章 -情熱―」をストーリーとして考えるならばそんなに優れたミステリーではないかもしれない。上手くいってないかもしれないが、ストーリーの中で斉藤由貴が状況に振り回されてどのように反応し、揺れ動き、変化したか、狭い舞台のようなセットを多用しながらものすごく丁寧に撮っていた印象がある。

映画を見る楽しみってそこじゃないでしょうか。

相米慎二の映画について語るということは、現在の邦画を見ることにもつながると思う。夏目雅子のような女優が今はいないということではなくて、新垣結衣だって出来るし、出来てるところだってある筈。そこを掬い取るのが批評というものだろう。映画に対して時代考証が滅茶苦茶だの、思想が幼稚だの、CGや揺れるカメラがうるさいだの言ったって、それが一番重要なことだとは思えない。

80年代には相米慎二の映画について語る確かな文章が存在していたと思う。もう一度80年代から語り直さなければならないのか。

『相米慎二 映画の断章』 古東久人 編 (芳賀書店)

![]()

2010年 9月 3日

小説に出て来る音楽

そうそう。サンドラ・ラタンの小説『コクウィットラム連邦警察署ファイル 放火』(集英社文庫)について書いた時に、小説の中に出て来る音楽のことについても触れようと思っていたのだったが書きそびれてしまった。海外のミステリー小説には案外ポピュラー・ミュージックの引用が多く、それが直接物語に関係してくるわけではないものの、登場人物の人柄だったり国や時代の風俗をあらわしていたりして、決して意味の無いものではない。また、そういうところに海外の作家というのは非常に趣味的なものが出たりもするのである。どの作家がどのような音楽を選択するかは、翻訳小説を読む楽しみの一つだったりする。

サンドラ・ラタンはカナダの作家で、カナダを舞台にしていることもあって、主要登場人物の一人、クレイグ・ノーラン刑事は、けっこう若いのだけど、聴いてる音楽はブルース・コバーンである。渋い。日本ではあまり知られているシンガーとは言い難い。

いわゆるステレオ・タイプ的刑事が聴くような音楽ではない。クレイグ刑事は若いわりに思慮深い普段は冷静な刑事だが、実直さと優しさが無鉄砲にも繋がり自分の身を危険にさらす壊れやすさがある。コバーンは余韻を引き摺る、霧にけぶるような見通しのきかない奥があるような非常にミステリアスなギターを弾く人であり、テクニカルなギタリストというのはアメリカにもたくさんいるだろうが、こういうもやっとした音を響かせるギタリストはちょっとカナダならではというところがあるかもしれない。ブルース・コバーンを聴くクレイグ刑事は、内省的な部分が印象に残る。

一方、相棒の女刑事アシュリン・ハートが聴いていた音楽は、ランキン・ファミリーの「Fare Thee Well Love」(92) という曲。こちらはカナダのカントリー系のボーカル・グループで、当国ではかなりポピュラーな存在かもしれない。カナダというとサラ・マクラクランのようなシンガー・ソング・ライターがいるが、というかセリーヌ・ディオンという存在があって、ランキン・ファミリーはそうした音楽に近いし、ディオンがカナダの音楽を一部象徴しているところはあるかもしれないけど、まあ、海外の作家はあまりど真ん中の歌手を引用してくることは意外に無い。

このアシュリンが続けて聴いたのが、これもカナダのROCKバンドであるBLUE RODEOであった。

その曲「Til I Am Myself Again」(90)もカントリー系のロック・チューンだが、こうして並べてみるとアシュリンの趣味は年齢相応、青春の音楽という感じなのだけど、カントリー嗜好というところにこだわりを感じる。彼女はその後でおそらくブルース・スプリングスティーンのではないかと思うが『ライジング』というアルバムも聴いていたりするのだが、スプリングスティーンで適当に持ってくるようなアルバムではない。そういうところに作家が生ものとして音楽を扱っているのを感じる。読む人にとって単にわかり易い音楽を持って来るのではなくて、登場人物にとって、また作者にとってこの音楽は小説と作家の人生の一部を成しているのである。それを読んでいて感じる。そこが読んでいて面白いんだな。

ただこれ、調べたからわかったのだけど、小説の中には曲のタイトルが書かれているだけで、その曲が誰の曲なのかは書かれていない。翻訳小説はそういうところは註を入れるぐらいの演出がほしいところである。翻訳小説の敷居の高さに尻ごみするのがこういうマニアックな要素(教養という言い方もあるのだが)かもしれないけれど、敷居が高いってのを誤魔化すのではなく、敷居の高さに挑むぐらいの気持ちが本を読む人には必要な筈で、翻訳小説はそこを偽ってはいけないです。

![]()

2010年 8月 28日

Too Many Golden Oldies

私の場合、下手するとイギリスの音楽はトニー・バロウズを中心に回っている(!?)。

Tony Burrows

Tony Burrows

60年代末から70年代初頭にかけて、ニュー・ロックだハード・ロックだ、プログレッシヴ・ロックだと、アート系のロックがもてはやされた時代に、たぶんチャートをこそ賑わしもすれ、ただの流行歌として消費されていったポップスたち。

クラッシュやポリスから始まった私と洋楽との付き合いにおいては、全ては後追いに過ぎないのですが、実際には70年前後の洋楽は、幼児の頃に周りの環境から吸い込んでいる。その場合、やはり圧倒的にそうした消費ポップスを耳にしてきていたのでしょうね。

しかし、自分の中に染み込んでしまったものはもはやどうしようもない。抗おうとしても消し去ることはできないものです。おそらくそれが自分にとって最も幸福だった子供時代と結びついているからでもあるのでしょうが...

結局つい最近になってわかったことだったのですが、私の好きなポップスの正体はトニー・バロウズであった。この人、覆面歌手(?)のようにして潜り込んでいた人なので、全く浮き上がってくることもありません。今後も無いでしょう。ただ、有難いことにイギリス本国などでは忘れずにいるマニアな方がいらっしゃるようです。今ではごく身近にトニー・バロウズの音楽に触れることが出来る。ある意味、音楽にとって幸福な時代(You Tubeの時代?)というのはこうしていろいろな形で何度でも起こるのですね。

ブラザーフッド・オブ・マンも顧みられることのない英国ポップスのグループで、トニー・バロウズは最初期にゲスト・ヴォーカルで参加しているだけなのですが、その映像がありました!

基本的にブラザーフッド・オブ・マンはバロウズ無しのメンバーが正式メンバーなわけですから、レコード・ジャケットなどにもその正式メンバーしか写っていないのです。こうして多くの場合、トニー・バロウズはグループの中にいない事になっている。こうして動く映像が見られることは、それまでの40年(!)間の空白を思えば奇跡のようなものです。

↑You Tube Click 「United We Stand」 (70) Brotherhood of Man

ホワイト・プレインズでも姿を見ることが出来ます。ブラザーフッド・オブ・マンの「United

We Stand 若者の歌(二人だけの世界)」はアメリカ的なソウル、ポップスの影響を感じさせる曲ですが、「My Baby

Loves Lovin' 恋に恋して」はアメリカからは生まれそうにないヨーロッパ的なメロディとモータウン・ポップに近いものがミックスされた印象。モータウン・サウンドはイギリスでは即座に真似る形で反応したけども、黒人音楽を咀嚼するという前提が欠けているので深みがまるで無い。

しかし、アメリカの白人が躊躇するところを100%好きだという直感だけで反応しているので勝手に華開いてしまった感じだ。これはこれで誰もやらなかったことをイギリスのポップスは独走したのではないだろうか。

↑You Tube Click 「My Baby Loves Lovin」 (70) White Plains

大体、エジソン・ライトハウスである。やはりこのバンドがとんでもない。いわゆるでっちあげバンドなので実体の無いところから出発しているのはアメリカでもアーチーズなどいるし、モンキーズのようなあり方もアメリカにはあったのだが、全くROCKの文脈からは切り離され、相手にされることがない。80年代以降は黙殺されたままで、評価などというものはアーチーズやパートリッジ・ファミリーと比べても皆無に等しい。

しかしこの音楽はイギリスでは永久に残るであろう。間違いなく染み付いてしまっている。それが実は80年代以降のドリー・ミクスチャーやタルーラ・ゴッシュ、スミスやカースティ・マッコール、ラスト・シャドウ・パペッツなどを通じてさえもわかる。

逡巡する間もなくやってしまったことがこれらのバンドを特殊にしている。

↑You Tube Click 「恋の炎 Love Grows Where My Rosemary Goes」 (70) 「恋するペテューラ It's up to you Petula」

(71) Edison Lighthouse

エジソン・ライトハウスを辿っていくとバタースコッチなるバンドにも遭遇する。作曲チームが関連しているからだが、とうぜんながらこのバタースコッチもイギリスのROCK史からは外れている。

しかし、こうした彼らのシングル曲はいずれも日本で発売されており、幾つかは当然ツェッペリンやピンク・フロイドよりもヒットしている。歌謡曲は懐メロとして消え去り、ROCKはスタンダード化して残っていくわけだが、形としては消え去ってもイギリスはなかなかあれであっさりとは記憶を消し去らない国なのである。本当にアメリカのソウルやポップス、ブルーズもジャズも愛しているが、その解釈の仕方はあまり慎重ではない。愛だけがある音楽である。愛だけは負けないというのがイギリスの強みなのだ。

↑You Tube Click 「THINGS I DO FOR YOU」(70) 「Don't You Know She Said Hello」(70) Butterscotch

![]()

2010年 8月 21日

コワルスキー 海底に潜るの巻

「Fear Is The Key」(邦題「爆走!)」 Michael Tuchner (1972年 英 輸DVD)

前半にいきなりクライマックスともいうべき激しいカーチェイスが続くのだが、人によってはこれをかったるいと感じるかもしれない。引きでカメラ固定した画面がワンショットワンショットいちいち長いからで、最近のアクション映画に慣れた目からすると、もっと細かく割ってテンポよく、ショッキング・カットも織り交ぜてほしいとか思うかもしれない。

だがしかし、これはこういう演出であり、古いとか新しいの問題ではなく、いろいろある方法の一つなのだ。2台の車が視界に現れ、しばらく目の前を走ってまた遠ざかってゆく。現実との距離感を考えればこちらの方がリアルかもしれない。しかし、リアルであることが重要なのでもないのだ。いろいろな距離感だのテンポだののバリエーションの一つであり、感じられるものが違うのである。好きか嫌いかでもなく、例えばこういうのはどうか?というのを見るってことなのだ。

原作はアリステア・マクリーンの小説(『恐怖の関門』)。マクリーンの中では有名作に隠れて密かにファンの多い小説らしいが、かなりまだるっこしい潜入ものになっていて、実は地味だ。

「バニシング・ポイント」(71)で人気の出たバリー・ニューマンの次作で、巻頭がカーチェイスだから派手めなアクション映画かと思ったら中盤からは潜水艇修理に海底潜りと殆んど潜水艦映画みたいな密室劇になってきて、動きはぱたっと無くなった。

イギリス映画で演出もけれんみなくあっさりしてるため、登場人物もみんな表情が無いという感じなのだが、淡々とこなしていく復讐劇の空しさがじわっとこみあげる。こういう空しさって70年代によくあったと思う。私は十分堪能しました。

右写真左の男は若き日のベン・キングズレー(29歳)。ま、「ガンジー」(82)の時でも39歳だったんだけどね。

この映画、サントラが評価高く、担当したロイ・バッドは傑作がけっこうあるらしいのだが、確かに素晴らしい。しかし、音楽の使い方もまた素晴らしいのだ。音楽を使わない場面も多く、同じカーチェイス時間の中でも音楽を止めてエンジン音や砂利をゴリゴリ転がし走る音を聞かすなど細かい。雨嵐のシーン、海底の中の音、静と動のコントラストが非常に上手くいっているため、ラストの潜水艇内での息詰まる無言の対決にも効いている。

![]()

2010年 8月 20日

なんでもない音楽が必要だ

このところはエドセル・オークショニアーとか、昔のイギリスのたいしたこたないっちゃあたいしたことない、なんでもないバンドの音楽聴いてますが、優秀な(?)音楽ばっかり聴いていればいいってものでもない。 どうでもいいバンドも聴く。 これが必要です! 理由をはっきりとは説明できないが、私はそう言い切れる。 これまで自分はそうやって音楽聴いてきたし、映画だって下らないの沢山見てきたし、つまらない本も読んだ。 まあ、自分で見つけてきた音楽や映画や本ですから、当たり外れはいろいろ。

ただ長年そういうことしていると、ただ優秀、ただ下らない、ただ出来が悪い、それだけで割り切れない思いをそれらのものが内包していることに気付く。私はその思いと付き合ってます。

The Perfect

Disaster も80年代末期にいたしがない英国のインディー・バンドで直ぐに消えた。

メンバーの一人だったジョセフィン・ウィッグスは後にアメリカのBreedersに入り、かなり活躍したが、それによってこのパーフェクト・ディザスターが見直されるようなこともなかった。

なんでもないベルベッツ・チルドレンの典型的なアングラ・ロックの音をしていて、「シスター・レイ」ばりに延々とサイケな音を繰り返していつしか10分みたいな曲もはさみつつ、周囲で流行のガレージ・サウンド(シューゲイザーで括られる)への目配りも乏しく、シンプルに音を削いでいた。このバンドのいいところとしたらその削いでいたところなのだろう。今でもこの素っ気なさは、現時点周りを見回せばなかなか無い音で、やっぱり今でもこれぐらいの音が欲しいと思う。今、こういう音が見つからないので、こうして89年のアルバム(CDもあるんですよ、これが意外にも)をまた引っ張り出して聴くことになる。

まあ、それでいい、ということだ。こういうのがあっていい。

The Perfect Disaster 「UP」 (1989)

話は変わるが、Superflyって日本で女の子が歌ってる、この子が今度エルヴィン・ビショップやリック・デリンジャーの曲などをカヴァーしたアルバム出すらしいが、どこかで勘違いが生じているのかそれともそれは勘違いとするべきものでもないのか、結局はその子次第だろうということになるのは間違いないことで、ウッドストックをどう解釈するのかというのも40年もたって別に正解をめぐって議論する必要があるわけでもない。ただし、おそらく40年前の真実というのは存在するのも確かで、さて、ロジャー・マッギンやハンブル・パイをカバーするこの子が、どうこれらを取り込んでいくのかというのは、本当にまだまだ終わらぬ長い旅となるのである。 真剣に向き合ってるか、40年前の音楽に向き合うってのは全然簡単なことではない。「タマシイレボリューション」でのSuperflyの声は真っ直ぐ向いていると思う。いい声だと思う。私はこの子の声を信じるって気持ちになった。和田アキ子や高橋真梨子、朱里エイコとか、たぶん長い長い道のりです。

『ミュージック・マガジン 2010年9月号』

『ミュージック・マガジン 2010年9月号』

![]()

2010年 8月 15日

東京を通過 いざ千葉県へ

朝8時半。千葉県に到着しました。佐倉市というところ。印旛沼のほとりで一息ついて、川村記念美術館を探します。朝靄も出てるが既に容赦なく暑い。9時半の開館時間までに見つかればいいやと思い進みましたが、直ぐに見つかってしまいました。これといって回りに何も無いところなので。

印旛沼の朝

印旛沼の朝

日本でマーク・ロスコの絵が確実に見られる美術館がここです。前から1度は行きたいと考えていてでもさすがに遠いと思っていたのですが、ついに思いきって来てみれば案外あっさりと着いてしまった。もうその気になれば何処へでもいけるんですね。

この美術館、あまり大きくはないのですが、コレクションは圧巻でモネ、マティス、ルノワール、ピカソ、シャガール、エルンスト、マグリット、マン・レイ、藤田嗣治、有名どころが揃っている。その上でマーク・ロスコのワン・ルームがあるわけで、しかも此処の面白いところは、マーク・ロスコの属するアメリカの抽象表現主義の作家が集められていることです。ジャクソン・ポロックやバーネット・ニューマン。モーリス・ルイス、アド・ラインハート、フランク・ステラ、ジョゼフ・アルバース、みんなある。バーネット・ニューマンなんて「アンナの光」という朱色一色の大キャンバスがでんとあるだけですが、白い部屋と左右から光の入る窓で、何か絵の巨人が立っているみたいで安心感があるのですね。ああいう絵は画面の前に見物の人がパラパラといると、その構図がまた何とも言えず良いのです。

まあ、マーク・ロスコの部屋にはしばらく座っていましたが、目の前を人々が遮っている感じが意外にも気持ちいい。単に絵を正面から全身で受け止めるのも良しなんですが、人がフレーム内に入り込んでいるのも良いのです。これが現場で感じたことでした。

川村記念美術館 (今年開館20周年)

実はこの美術館では9月4日から「バーネット・ニューマン展」が始まるのです。本当ならそれに合わせて見に行くのがベストだったかもしれませんが、何しろ思い立った時に行動しとかないと、次のときにどうなるかわかりませんからね。

でも、「バーネット・ニューマン展」にも出来れば行きたいと思います。

帰りは首都高速に入ってディズニーランドの横を素通りし、レインボー・ブリッジを眺めながら通過して、彦根の浮かれた通りを突っ切って、やんわりとした渋滞に巻き込まれながら帰りました。

マーク・ロスコ。本当に温かい絵で、とにかく飽きない。ロスコの絵に囲まれた部屋でくつろいだ時間は本当に気持ち良かった。あの部屋はやはり世界中から人が集まってきて、一度ロスコの絵に包まれてみる経験をしてほしいですね。

Mark Rothko

Mark Rothko

![]()

2010年 8月 13日

これは長く愛聴盤になりそうだ。 PUPAのセカンド・アルバム

PUPA(ピューパ)の新作がいいですねぇ。エレクトロニカに対して楽器演奏の比重が大きくなるとともにバンジョーやペダル・スティール、管楽器などの生楽器や70年代以前のRockの音が馴染んで同居している。エレクトロニカの対比として生楽器があるのではなく、生楽器演奏は70年代Rockの匂いを濃厚に漂わせて一本立ちしています。インタヴュー記事ではメンバーが録音の合間にプロコル・ハルムなどをよく聴いたと語っていましたが、その感じがよく出ています。

メンバーは高橋幸宏、高野寛、原田知世、高田連、権藤知彦、堀江博久の6人。夫々全員が曲を持ち寄り、合作も多く、個人の個性が様々な形で出るかと思いますが、そこはやはりメンバーが幸宏へのリスペクトが大きいからか幸宏を意識した曲作りになる。それが形だけでの幸宏似ではなくて、全員が理解が深いので絶妙の距離感で幸宏的感性と自分の個性を曲に反映出来る。バンドとしてそれがPUPAの色となる、バランスのピークに到達していると思います。

2曲目の「Changing Skies」は思わず加藤和彦への幸宏の思いを吐露したような歌詞だと思って聴いてしまいましたが、作詞は幸宏で曲は高野寛。合作でここまで心情とメロディが一致するのだから、バンドとして一番状態の良い時に録音に入ったのだと思いますね。

幸宏が言うのは「僕達は今の空を 見上げたふりしていつも どんなに孤独でいても こんな風に生きてく」ってこと。「僕達は夢の中で 迷ったふりしていつも 影だけを残しながら 前だけを見ていた」と、人生を夢の中に例える。リアルな現実を見つめるだけが人生ではないというのが、このバンドの共通意識だろう。

そして5曲目には原田知世の詞でタイトル曲の「Dreaming Pupa ~夢見る僕ら~」がある。曲は堀江博久だ。原田知世の詞は一貫している。言葉使いとしては巧緻ではないかもしれない。シンプルな語彙で「大空」や「無限」、「果てなき果て」、「しなやかな手で」、「流れゆく時」のような言葉が繰り返し頻繁に現れる。でもこの人の詞は本当にいいんだなぁ。幻想の中ではっきりと絵が浮かんでくる。その絵は抽象的なんだけどはっきりしている。毅然としているといったらいいか。マグリットの絵のようだ。

Pupa 「Dreaming Pupa」 (2010)

![]()

2010年 8月 12日

絵本を買ってしまう ⑤ 『しあわせなモミの木』 シャーロット・ゾロトウ文 ルース・ロビンス絵

『しあわせなモミの木』という日本語タイトルですが、原題は『The Beautiful Christmas Tree』でクリスマス・ツリーを色とりどりの小鳥たちが集って飾るのが一番感動のある場面です。

なんとなくですが、日本語のタイトルの変え方が、木の世話をしたおじさんの善意に教訓を求めるような示唆を含んでいるようで、私はそういうのがあまり素直な絵本のあり方ではないと思う。

おじさんが世話をしたので木が蘇ったのは良いお話ではあるけれども、それは読んで読者がくみ取ればいいことで、それよりも冬のさ中に赤や黄や青、緑の鮮やかな色彩の鳥が集まってくる風景の幻想的な光景が一番圧倒的な感動のはず。

日本が良かれと思ってする改変には時として無粋なものがあります。そこは素直に自分の感動に直接反応すべきです。

何たって絵が素晴らしいんですから。そして報われるべきはおじさんであって、周りの人々が教訓を得ることではない。最後に「わしに、ほんとうのクリスマスがきてくれた」というおじさんの言葉は、周囲の人々もツリーに集まってくれて、認められたことでクリスマスがきたと言ったのだし、モミの木はいったんは死にかけたのに見事に成長したんですけれど、ただそれをタイトルには持って来ない方が私は絵本としては粋だと思う。

シャーロット・ゾロトウ 文 ルース・ロビンス 絵 『しあわせなモミの木』 (童話屋) 1972年作 隣の洋書の絵は、Yan Nascimbene

![]()

2010年 8月 11日

見捨てるべきではなかった。 分岐点

アメリカのROCKとイギリスのROCKは関係し合いながらも相容れぬ部分がある。アメリカのJUNKがイギリスに渡った時に何故ボディ-ンズになってしまうのかと考えると、アメリカ側からすればあまりに違い過ぎて容赦しがたいだろうし、およそ最も重要な部分で正反対に位置する対極の音楽だとすら思うだろう。イギリスに行けばマイ・ブラッディ・バレンタインにまで到達してしまうわけで、アメリカから遠く遠く離れる。ここまで来るとアメリカには羨望するしかない実現不可能な音楽になってしまう。

関係しあっているが非常に比較は難しい。

エドセル・オークショニアーを久々に聴いてみて、ダイナソーJrとの相似点が思いのほか多いのに気付いたが、ダイナソーと比べることに意味が無い。だが、そもそもダイナソーJrはアメリカのバンドであるにしてはイギリス的な硬質のサウンドが異色で、それが故にニール・ヤングとは似ても似付かぬ感触となった「Bug」を生んだのだった。そのダイナソーに似ているところがあるにしろ、エドセルのサウンドはそもそもがイギリスのオリジナルの音だと言える。

純度の高さという点において、私はマイ・ブラッディ・バレンタインはイギリスの中で一段落ちると思っている。いろいろな要素を内包しているために豊かな音楽だということは思うが、どこが突出しているのだろうかと考えるとよくわからないところがある。

エドセル・オークショニアーの純度を考えると、ギリギリのところでのアメリカ・サウンドの拒否が貫かれている。こんなに清清しいバンドだったかと、いまさらだが気付いた。

音を斬るところに躊躇がない。あっけないところが特色だが、これがイギリスがずっとやってきていることで、Leeds(リーズ)という都市で幾つかの代表するバンドを生んできているが、エドセルはその時間の流れの中で、継承してきたものをただそのままに差し出している。ここまではイギリスのサウンドがあったのだ。その後失われていくのは、エドセル・オークショニアーがシューゲイザーのガイド本から紹介漏れし、マイ・ブラッディ・バレンタインがイギリスを象徴するかのようにとらえられているところに理由が現れているように思う。

エドセル・オークショニアーを忘れるべきではなかったのだ。

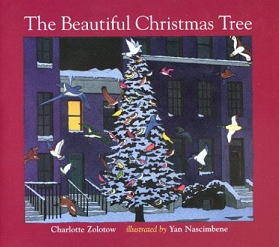

Edsel Auctioneer 「Simmer」 (1992)

![]()

2010年 8月 7日

西郷隆盛を否定しない

鶴見俊輔の本を読んでいると知らない名前がいろいろ出てくるのでためになる。これだけ脇道の人をたくさん知っているということは、この人は逆にメイン・ストリームの人は知らないんじゃないか、そうでもないとこれだけの膨大な知識はつかめないだろうと思うのだが、どうなのだろう。

詩人 金 時鐘(キム・シジョン)の詩。姜 尚中(カン・サンジュン)と話をしながら、二つの世界を生きる人がいない今の日本の政治家を問う。自分の国とそれ以外の国としか考えられないということだ。

また、日本全体においても「国家」と「社会」を同じものと思っていることに対し、疑問を投げかける。

この人はキャッチ・コピーを上手く使う。そこがちょっと軽いなという気がしないでもないのだけど、加々美光行の唱える「有限のナショナリズム」という言葉があるらしいが、こういう言葉をひょいと持ってくる。脇道のようなところから引っ張ってくるのだ。「国家をつくる力を持つかもしれないけれど、国家機構に支えられてはいない、というナショナリズム」なるほど。

その後でポロっと岡本唐貴-白土三平親子なんて出て来る。

文章書きで出て来る名前。岸田吟香。丘浅次郎。小沢信男。アーサー・ビナードがこの会話の流れの中でナンシー関の散文能力を評価すると鶴見はそれを受けて金子文子の名前を出す。鶴見の場合はナンシー関と出てきてもわけがわからないということはなくて、受け止めることが出来る人なのだ。だから、「私は、山上たつひこの『がきデカ』を高く評価する」なんて意見も飛び出す。その後でベン・シャーンと翁久允。

「フェミニズム、俳句、江戸時代の春画、この三つを支えに、上野千鶴子は、大きく育った」と書かれたあたりも上手いキャッチ・コピーを思わせるのだが、鶴見は、自分は日本では小学校までしか出ていない不良だという(その後、アメリカではハーバード大学へ行ってるんだけど)のが口癖で、国家の機構からはみ出した者が好きであり、それが本人の根幹を成している。

東京裁判の読み直しについて警告を発する。日本はパールを読み違えているし、ガンディーも魯迅も読み損なっているのだと主張。何で気づかないのか?と言うのだけど、日本は読み違え続ける。

竹内 好と並んで橋川文三の名前が出て来た。橋川文三の名は目にするが、実際この人はどういうことを言ってきた人だったのか。

「丸山眞男に対する実存的評価」-戦時中に荻生徂徠について書き、戦後直ぐに陸羯南(くずかつなん)について書いた。それが故に和辻哲郎より丸山眞男を評価する。時代に迎合しないからなんだそうだが。

最後に池澤夏樹との対話になった。「開国派」と「鎖国派」について。鶴見俊輔は戦争のさ中にアメリカから日本へ帰ってきてしまった人で、そこにちょっとしたコンプレックスがあるのかなという気がする。大事なときに日本を離れていたのがあるし、竹内 好にとっての中国のように、鶴見はアメリカに取り組んでも来なかった。自らを「鎖国派」と卑下している。池澤は自らを移動派ではなく、定住の原理がビルト・インされてないのが自分だと答えている。

話題は当然のごとく沖縄と北海道になり、鶴見の言葉の中から「インパッションド」という表現が出て来る。情熱のようなもの。国家があるから我々がいるのではなくて、我々がいて国家を成している。アイヌや琉球も我々から成っているのは同じであるが、この最も基本的なことが明治で薄れ、日露戦争で消えたと考えているようだ。

雑誌の『en-taxi』で福田和也、佐藤 優、加藤陽子が対談しており、2010年、沖縄の軍事基地移転問題で政府が怠ったのは、あえて「内地」という言葉を使い、内地が「ゴーヤー」を「ゴーヤ」にしようとして沖縄から反発を食らうというような、つまりは小さいことから既に人と人の思いを繋げることができていないことだと主張する。「沖縄そば」はそば粉を使ってないからそばではないなどとしたっていうような冗談みたいなケチな話をしているみたいなのだけど、そうじゃなくてやはり根幹はそこだという。それがないから話がこじれる。政治決着がその妥協点まで届くには、そのきめ細やかさが必要だ。それはたぶん鶴見の言う「インパッションド」にも通じるものだと思う。

鶴見俊輔 編・著 『新しい風土記へ 鶴見俊輔座談』 (朝日新書) 「en-taxi」vol.30 (扶桑社)

![]()

2010年 8月 1日

天賦の才能というしかない。 ドリー・ミクスチャーの天才はやはり

ドリー・ミクスチャーの3枚組BOX・SETが出るそうです。いやあ、待てば出るもんなんですねぇ。

彼女らのCDは、ちょろっと出ては直ぐ廃盤みたいな状態が続いて極めて入手困難になっていたので大変ありがたいです。今回も早々に廃盤なんてことになりかねないので迷っている余裕は無い。急いで買わねばなりませぬ。

このポップ・センスはイギリスでも随一といっていいでしょう。どうしてここまで凄い曲を作ることが出来たのか、結局大して話題になることもなく消えてしまったのでその秘密の源がどこにあるのか解き明かされぬままに来てしまいましたが、はっきりいってこれはとんでもなく素晴らしい。

60年代のイギリスの作曲家がたくさんのポップ・ソングを作り、それは英国のポップ・センスを決定づけてきましたが、その後に続くものはなかった。ありましたけど、それはまた違った形で新しく作り出されたポップ・ソングでした(例えば、ザ・スミスのように)

しかし、このドリー・ミクスチャーの音楽は60年代後半のポップスと地続きにある。伝統に根ざしたものです。でありながら、全く新しいスタンダード・ソングを幾つもものにしてしまった。

同じようにシックスティーズに回帰したキャプテン・センシブルなんかでもここまで完璧な曲は出来なかった。

ドリー・ミクスチャーは80年代のイギリスのTOPに位置するバンドです。彼女らを上回るポップ・バンドはいない。

Dolly Mixture 「Everything And More」3CD Box Set (2010)

イギリスのポップ・ソングには度を越えてバカに聴こえるあっけないまで身もふたも無い作り物の部分があって、嘘のようでしかないまさに見かけだけで中身はけっこう毒々しい甘いお菓子(DOLLY MIXTURE)のようなものです。これはなかなか意図して作ることが出来る音楽ではないと思います。ドリー・ミクスチャーがイギリスに生まれついたからだとしか思えない。

とにかくまずは下の画面をクリックして、彼女らの演奏を聴いてほしい。パンク・ミュージックは60年代のイギリスの極甘ポップスから生まれた。私はそう断言したい。

↑ You Tube Click ↑ You Tube Click キャプテン・センシブルと

![]()

2010年 7月 31日

ジャンクの時代の異色バンド BABY FLAMEHEAD

80年代後半から90年代前半のアメリカのバンドには、忘れられてしまっているけどなかなか捨てがたいのがけっこういるんです。

BABY FLAMEHEADもそう。 まあ、当時から別に評判も何もありませんでしたが、このバンドはあの頃のジャンクやグランジが隆盛を極めたアメリカではフォーク・ロックにひねりを利かせた音楽で異色であり、また本人たちは難しいことを狙ってやってる風でもなく、ごく自然に自分たちなりのポピュラー・ソングを作っているつもりだったのだ。しかしジャンクの精神はしっかりその中に宿っていて、のびのびとした親しみやすいフォーク・ソングに荒々しい爆裂や雄たけびが乗っかる。

女性ボーカルは昔ながらのフォーク・マナーに則った癖のない上品な声。アコースティック・ギターの音色も綺麗だ。しかしその曲のスピード感はぶっきらぼうに粗暴で性急であり、バックの男たちは好き勝手に声を張り上げがなっている。ジャンクの無整理な破壊の意思が常にこじんまりとまとまりかけそうな曲をけちらそうと邪魔をする。いや、邪魔をするのではなくて、けちらすべきなのだと作る方も聴くほうも思っていて、みんなが「これでいいのだ」と頷いたのだった。

再び音楽がこじんまりとまとまりつつある時代にこのBABY FLAMEHEADの音楽はどのように響くだろうか。 私は久し振りにCDを取り出して聴きながら、「自由!!」と叫んだ。

The Baby Flamehead 「Life Sandwich」 (1990)

どうやら彼らは現在、ほそぼそとながら活動を再開しているらしい。実は彼らメンバーの中の一人はDEAD MILKMENのメンバーでもあったらしく(知らなかった)、このあたりは自由な感じで気儘に昔の仲間が集まってライブ・ハウス回りなんかをしているようです。

それから、出したアルバムは1枚きりと思っていたのですが、デモやライヴ・テイクなどを集めたコンピレーションCDも出ていたらしい。入手は困難ですが、この音楽はそんじょそこらで手に入るものとは自由度が違う極上ものなので、何とかさがしてみたいですね。

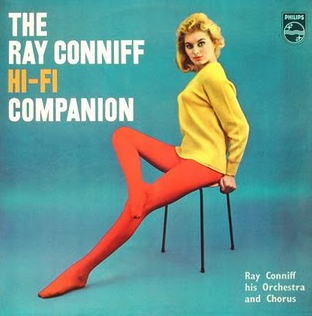

The Baby Flamehead 「HI-FI Companion」 (1990?)

ただこれ、レイ・コニフのアルバム・ジャケットをいただいたパクリ・カバーで紹介されていて何だか怪しいんですけども、本当に存在するんでしょうか?

![]()

2010年 7月 30日

絵本を買ってしまう ④ 『ちびのミイの名言集』 トーベ・ヤンソン

あの手この手の商売・金儲けでムーミン本はトーベ・ヤンソンの残された遺産から再生産され続けるのですけど、何となく釈然としないとは思いながらも手が伸びる。

私は最初のTVアニメのムーミンが焼き付いているので、正直ヤンソンのオリジナルにこだわる気持ちは無い。自分が気に入った絵であれば少々別物になっちゃっててもOKです。

トーベ・ヤンソンの絵(実際には他に弟が描いたものもある)ではない本もいくつか出ていますね。私はそれでもかまわない。

今度は「ムーミンの名言集」なる小さな本が出ていて、これはヤンソンのオリジナル・ストーリーから文と絵をセレクトしたもの。最近はスナフキンよりも先にミイに手が行くことの方が多くなりました。

今のところはムーミンとミイの2冊が出ているだけで、スナフキンやムーミン・パパ、ママの本が後で出るようですけど、どうもね、「スノークのおじょうさん」とか「フローレン」とか、名前がはっきりしなくなっちゃってからノンノンは影も薄くてその他大勢の人の中に入っちゃうんですね。

封印された「日本のオリジナル・ムーミン」などと言っていたら、盗人猛々しいとでも非難されるのか。遺産が管理されるというのはある意味厳しい現実。管理者がもうちょい、そこそこ緩い感じであってもいいかな、とは思う。

ミイは、トーベ・ヤンソンのオリジナルが一番良い。これは確かにそう思う。クールな感じ。イヤミやきついことも言うけど、その分自分が厳しい位置に立たされることも受け止めている。悪いことしてるくせに窮地にたったらぎゃあぎゃあわめくという風ではなくて、さんざん我儘やってるんだから仕方ないっていう諦念がある。なかなか実践するのは難しい自由を持っている子だと思う。

トーベ・ヤンソンは自由は権利ではなくて、諦めの覚悟がいるということを言ってしまうんだな。

思想的には暗いんです。 本当は子供はあまり読まない方がいいと思う。まあ、優れた童話はどれもたいてい子供に対して毒にもなる、紙一重ですが。

トーベ・ヤンソン 文・絵 サミ・マリラ 編 『ちびのミイの名言集』 (講談社)

![]()

2010年 7月 25日

70年より少し前のマンガ史 『まんが学特講』

私が初めて読んだマンガ雑誌はたぶん少年ジャンプだと思うが、床屋で読んだジョージ秋山の『灰になる少年』が最初の衝撃的出会いで、これはもういまだにインパクトは変わりない。

1973年ですね。マンガを読み始めるのは早い方ではなかった。TVアニメで知ることの方が断然早い。私がジャンプを読み始めた時にはもう『マジンガーZ』(永井豪)も『あらし!三匹』(池沢さとし)も終わっているし、『プレイボール』(ちばあきお)は既に始まっている。

みなもと太郎の『ホモホモ7』は70年からの少年マガジン連載だそうだからリアルタイムでは読んでいない。

大塚英志はトキワ荘出身者(手塚治虫、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、藤子不二雄ら)と昭和24年組(萩尾望都、竹宮恵子、大島弓子、山岸凉子ら)から出発しているそうで、それ以前のマンガ史をリアルタイムでは実感していないそうだ。

みなもと太郎は貸本時代を知っているので、大塚よりも前の時代についてニュアンス的にも実感がある。

貸本から劇画、少女マンガ、少年マンガとどのように関係しあっていったのかについてリアルタイムでの流れを掴んでいるのだ。

そこには名前だけは知っているが作品も絵柄もよく知らないマンガ家や名前すら知らない人まで出て来る。そしてその人たちが少なからず後のマンガに影響を与えているというのである。

みなもと太郎にとって大きな存在がさいとう・たかをだ。『ゴルゴ13』のあの人である。劇画を確立した人だが、劇画調の中に児童マンガの画風を取り入れたり、少女マンガの絵を取り込んだり、みなもと太郎のパロディ精神は、貸本の世界にあった縛られない自由な発想が原点になっている。

さいとう・たかをが『ゴルゴ13』以前にかなりユニークな試みを幾つかしているのを紹介しており、まるでさいとう・たかをはまだ発見されていないというぐらいの論調である。

また少女マンガ作家では、西谷祥子(にしたによしこ)という名が出てきて、この人は私は全く知らない。少女マンガの画風を確立してしまったぐらい大きい存在だったというのだが、24年組ら西谷の影響下から出て来た作家らに席巻され忘れ去られてしまったらしい。

それから矢代まさこ。少女マンガでは有名なのかもしれないが、私は知らなかった名前だ。

少女マンガは人物の内面描写が少年マンガよりも先行しており、劇画もまた少女マンガの影響を受けているという。

それからクレイジー・キャッツ、青島幸男の「無責任」が日本のギャグマンガに与えた影響も語っていて、あれが無ければ赤塚不二夫が「スーダラおじさん」という短編を書くこともなく、赤塚のギャグマンガは無かったかもしれない。

これらはあくまでもみなもと太郎の語るマンガ史の解釈のひとつではあろうが、やはりこういうのは当時を知る人でないと出ないニュアンスであろう。

みなもと太郎 大塚英志 『まんが学特講』 (角川学芸出版)

![]()

2010年 7月 24日

目撃者への聞き込みで犯人を見つけるミステリー小説

文庫本の帯に「新しい『87分署』が蘇った」と書かれていてちょっと懐かしさに誘われ買ってしまった。私ぐらいの年代より上ならばそんなこともあるかもしれないが、ずっと若い人たちには『87分署』とあっても、ほぼ何のことだかわからないだろう。警察の群像ドラマとして表現したいのならばもっとマシな今なりの例えがあるはずだろうと思うが(小説でなくともCSIとか海外TVドラマの方が確実にアピール出来るに違いない)。 古典的な警察署ものであることを強調したかったがためか...

しかし残念ながらそれほど読み応えのある小説ではなかった。レイプ、放火、少女誘拐と3つの連続事件が絡んでくる盛りだくさんさは1時間のTVドラマでは消化しきれないボリュームかもしれないが、古典的刑事小説としての面白さであれば、たぶん3つの事件は夫々の担当刑事によってバラバラに展開し、後半になって突如パズルのどこかがかみ合いくっついてくる。全く別物と思った事件が結びついていたからくりに驚くというのが従来のスタイルだろう。

この小説では、夫々の事件の担当刑事が序盤でチームのように組んでしまう。3つの事件はどこかで関係していると最初から匂わせる。さて最後にどうなるかというと...

結果として感想だけ言わせてもらうなら、最後に肩透かしをくらう方向へと転ぶ。

『87分署』というよりは、3人の刑事がまさにチームを組んで事件を解決する「熱血刑事ものシリーズ」の系譜だろう。登場人物にいわくありげな過去を匂わせたり、人物描写に文章をさいている割にはキャラクターがたってないところも弱いが、まだ1作目なので、回を重ねればだんだんこの3人の刑事にも色が付いていくかもしれない。

犯人像をあまり掘り下げていないところには好感を持った。犯人は己の目的に従い事件を起こしているだけ。作者が余計に犯人の犯罪心理を説明しようとかしていない。

プロファイラーを呼び出そうとはしたが、この小説はそれを止めることにしている。捜査方法が必然として古典的な事情聴取の積み重ねとなり、その地道さがこのシリーズの売りということになるのかもしれない。 300ページ以内でそれを収めてくれたら小粋な小説にもなるだろう。

足でかせいで、目撃情報で事件を追うスタイルにより、犯人にまで到達する道筋にひねりが無いような印象を与えるかもしれないが、この小説の良さはむしろそのそっけなさにこそある。

案外簡単に犯人が見つかってしまったとしても、この場合はそれが嬉しいのである。

サンドラ・ラタン 『コクウィットラム連邦警察署ファイル 放火』 (集英社文庫)

![]()

2010年 7月 23日

あってはならない抜け

『レコード・コレクターズ』誌でまた益体(やくたい)もないベスト100企画(日本のロック/フォーク・アルバム・ベスト100 60-70年代)が載って(08号)、はっぴいえんどが1位になっていたりしますが、まあ人数が集まった時の集計としてそれは仕方ないことなんでしょう。

私は、はっぴいえんどが1位になることで日本の音楽に及ぼす影響はろくでもないものしかないと思いますが。20位以内に忘れられずに入っているぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか?

あの音楽が日本の主流になったら...と想像するとがっくりくる、というのが今の日本ではけっこう現実化してるじゃないですか。私はこういうのはいつの時代にも一つぐらいは居るという状況程度の方がホッとしますがね。

それよりひとこと言いたいのが、

3位:シュガー・ベイブ。11位:荒井由実「ひこうき雲」。12位:矢野顕子「JAPANESE GIRL」。18位:金延幸子「み空」。25位:浅川マキ「浅川マキの世界」。31位:吉田美奈子「扉の冬」。38位:荒井由実「ミスリム」。39位:アーント・サリー「アーント・サリー」。42位:吉田美奈子「FLAPPER」。53位:カルメン・マキ&OZ「カルメン・マキ&OZ」。63位:山下達郎「IT‘S

A POPPIN’ TIME」。64位:山下達郎「CIRCUS TOWN」。67位:ルージュ「ザ・ベスト・オブ・ルージュ」。84位:山下達郎「GO AHEAD!」。87位:シリア・ポール「夢で逢えたら」。96位:松任谷由実「悲しいほどお天気」。 って、おいおい、大貫妙子が入ってねぇじゃねぇか。

中島みゆきや五輪真弓が入っていないのは雑誌の性格上ありうるのかもしれないが、大貫妙子無しはあり得ないだろう。70年代までにアルバムは3枚出している。選者の中に何人かが「SUNSHOWER」を挙げている人がいたが、当然だろ!その後の影響力を考えれば絶対に入ってなければならない。

たかが1雑誌のお気楽な企画とはいえ、こういう結果は決して何も理由はないということではないと思う。そういうこともあるわな、で済まされるだろうか。

なんとなくフュージョンぽいサウンドに対するバッシングかという気もするし、代表作は80年代に来るからという理由も考えられるが、間違っている。80年代も当然だし、70年代も当然だろう。

まさかこんなところに日本の音楽雑誌の盲点があるとは思わなかった。大袈裟なと言われても、幾らなんでもこれはあってはなりませんから...

轟 渚って子のアルバムが出ています。このアルバムに大貫妙子の影響が直接出ているとは言わない。しかし、荒井由実が何かを起こしていたとして、松任谷由実はきっちりと継承しつつ時代を踏まえてきているだろうか? 松任谷由実の直接の影響がシーンにどんどん出てきて欲しいと思いますか?

大貫妙子がいたからこそ、今、こうして轟 渚もこういう音楽がやれるのではないでしょうか?

最大公約数を意識することなく、やりたい音楽がそこそこやれる。大貫妙子はそこをずっとキープしてきたわけです。そのリスペクトは音楽のシーンにあるべきですし、あると思う。

実際の音楽シーンの(進もうとしている)意識と、この雑誌のベスト100の結果は乖離していませんか?

80年代、90年代。0年代で、どれだけの松任谷由実の影響を受けた音楽を並べることが出来ますか? 一方でどれだけの大貫妙子の影響を受けた音楽を取り上げることが出来るか。というか、この後も大貫妙子の影響下の音楽は無視されそうだ。小川美潮も鈴木さえ子も原田知世もイノトモも土岐麻子も陰に沈むのだろうか。それで吉田美奈子や鈴木祥子が残るって?

轟 渚は、ちょっとガレージ&ラウンジなバンドを従えた音で、決して大ヒットするタイプのものではなく、小さなライブ・ハウスで毎夜あちこちで聴こえるようなリラックスした音楽なのですが、金儲けは出来ない音楽だけど、日々、苦もありゃ楽もある人生にすっと寄り添うようなところがあり、甘い繰り言はなくていいが、尻を叩いて成功を促すばかりでもない、ただ毎日をいろいろ考えながら過ごしていくことを音楽にしているだけだ。

ギターでネタンダーズ、小島麻由美のバンドなどで活動する塚本 功が何曲か参加。Co-Producerに寺尾紗穂の名があった。

轟 渚 「夜明けの唄」 (2010)

![]()

2010年 7月 16日

懐かしい名前

懐かしい作家の名前が新刊で出ていましたので紹介しておきましょう。

一人目はハワード・エンゲル。 1985年にハヤカワ文庫から探偵ベニー・クーパーマンのシリーズを3冊出した作家だ。ネオ・ハードボイルドなどという言葉がよく使われるようになった時代だったと記憶しているが、その象徴といえるようなタフ・ガイからはほど遠いひ弱な私立探偵で、ソフト・ボイルド探偵なんて書かれている。実はアメリカではなく、カナダの作家だった。

『自殺の街』

『身代金ゲーム』

『ロケーションの女』