![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

�Q�O�O�U�N�W���Q�R��

�j�������o�^�o�^�|���u���ȃn�[�h�{�C���h�̎���

�����T��W�F�C�N�E���V�^�[�Ɠ��R�̂悤�ɂ����ݍ����Ă���x�C�J�[�x����B�����փW�F�C�N�̑��_���E���ꂽ�ƘA�����������B�u�����̎Ԃōs���B�T�C�������Ȃ������Ă���̂ق����������v���܂����@���Ȃ��猻��}�s�����l�B���_�̓T���h�o�b�N��ԂɃ{�R�{�R�ɂ���Ă���B�x�C�J�[���V�[�g���߂���B���O�̑��_���v���o������̂͊�̗֊s�����ɂȂ��Ă����B

�u�Ȃ�Ă������v�x�C�J�[���������B

�D�D�D�������ꂾ���ō�Ƃ̃R���o�[�g���|��̏��c����q���u���ȁv�Ƃ����C�����B���N�̃n�[�h�{�C���h�̌y���Ȍċz�����Â��Ă���B

�P�X�S�V�N�̃V�A�g���Ɏ���ݒ肵������̃n�[�h�{�C���h�����B�֎�@����Ƃ��łȂ��A�ǂ�����҂͑����̏]�R�o���̂���T���`�����������炵���B��Ɩ{�l�̓��F�g�i���푈�ŏ]�R�������Ƃ�����悤�����A�푈�o���ɂ�鐸�_�̔敾��a�������ɐ��荞�ނ̂ł͂Ȃ��A�������ă|�W�e�B�u�ɂƂ炦�Ă������Ƃ��Ă���l���B��F�ƂƂ��ɖ��������Ăł������������Ă䂭���ƁB�W�F�C�N�ƒ��Ԃ����̓ːi����l�̓u�b�`�E�L���V�f�B�ƃT���_���X�E�L�b�h�̂悤�ɋ���m�炸���B

�ނ�̎��Ȃ�{��̔������y���݁B����A�Q��ڈȍ~���ė~�����ł��B�@�Ăу~�X�E�W�F���L���Y�̏e�����Ƃ�������������B(2001�N��i�j

�@�J�[�g�E�R���o�[�g �w���b�g�E�V�e�B�̏e���x (�n����������)

�@�J�[�g�E�R���o�[�g �w���b�g�E�V�e�B�̏e���x (�n����������)

![]()

�Q�O�O�U�N�@�W���@�Q�Q��

�u���W���Y�W�����N�E�G���N�g���|�b�v

�J���Z�C�E�f�E�Z�[���E�Z�N�V�[�i�Z�N�V�[�ł��邱�Ƃɔ�ꂽ�j�B�����Ăb�r�r�B�u���W���Ől�C�̃|�b�v�X�E�o���h�炵���̂����A�A�����J�ł̃f�����[�͉��̂��j�����@�[�i��T�E���h�E�K�[�f����y�o�����T�u�E�|�b�v�E���[�x������B

���������l�ɏ��̎q�T�l�B���ŃT�u�E�|�b�v����D�D�D�H

�������A��������[���B����肶���̃I���^�i�e�B���E�T�E���h���Ђ�Ȃ���������āA�v���U��Ɂh�W�����N�h�Ƃ������t���g�������Ȃ����B�{���̓u���W������Ȃ��ăe�L�T�X�o�g�ł́B�o�b�g�E�z�[���E�T�[�t�@�[�Y�̎q���������g�o���h����Ȃ����Ǝv�����B

�悭�����ƁA�����I�ɂ͂���ς�\�E���E�t���C�݂����ȂƂ���������āA����Ȃ�ɃV�R�E�T�C�G���X���i�T�H���E�Y���r�̃`���h����������Ă��Ă��ł��傤���˂��B

���͑S�R�V�����Ȃ����ǁA���̂������V�N�B

�@

�@

CSS�uCansei De Ser Sexy�v(2006)

![]()

�Q�O�O�U�N�W���P�X��

���łɃR�[���X�������r�[�`�E�{�[�C�Y���݂ɃK���[�W�B�������肷��B

�ŋ߁A�H�R�r�q�����蒮���Ăđʖڂł��˂��B

���̎q�̓��o�[�g�E���C�A�b�g�������Ă�ˁB�s�A�m�͂����ɕ��G�ɒe�����ɁA�@�������Ƃ��ďo�邩�B�p�[�J�b�V�����Ƃ��Ẵs�A�m���烁���f�B���������ė�������B�M�^�[�������ł����A���͑Ŋy�킾������ł����āA�����f�B�͂��܂��ܕt���Ă������Y����������ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�����Y�ꂸ�ɍ݂�̂��x���x�b�g�E�A���_�[�O���E���h��\�t�g�E�}�V�[���A�X���b�v�E�n�b�s�[�̖O���Ȃ��T�E���h���Ƃ���Ȃ�A�H�R�r�q�̃s�A�m�ɂ����ꂪ����悤�ȋC������B

����ɒe�����ɁA�����ƃ_�j�G���E�W�����X�g����u���C�A���E�E�B���\���̂悤�ɕK�v�ȉ�������@���Ăق����Ǝv����悤�ȏH�R�r�q�̃s�A�m�ɂ܂������s�[�g���Ă��܂����B

![]()

�Q�O�O�U�N�W���P�W��

�ӓ��������ƎU��������ɁA�W�F���[�E���C�X���v����

�u�ق��錢�͊��܂Ȃ��v�i�O�O�N�E�j�|���E�W���m�i�c�u�c�j

����͑����킳���Ă��炢�܂����B

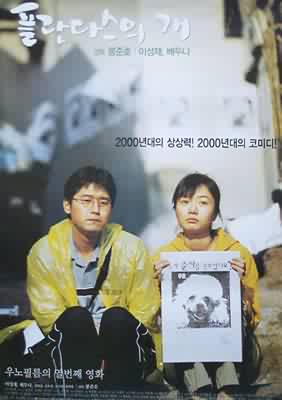

���A�V��u�O�G�����@���](�n���K��)�̉����v�Ƃ������b�f����T���A�b��ƂȂ��Ă���|���E�W���m�ē̌��꒷�҃f�����[�삪�A���̃}���V�����q���E�l�����̓^����`�����R���f�B�B

���Ă���l�͂Ƃ����Ɍ��Ă���A�@��o���ł����ł��Ȃ��l�C�̉f�悾���ǁA���̃c�{�͓��{�ɋ߂��āA����A�ǂ����낤���H���̃Z���X�̓A�����J�̂��Ȃ��I�ȁA�Ђ���Ƃ��ăW�F���[�E���C�X�Ɏ��Ă���̂ł͂Ȃ����H

�܂��A�F�g���B�J���t���ȐF���A�N�V�����̒��ŗp����B���ꂩ��A�N�V�����̎p���B�r�̐U��o�����̌֒��A���ꂩ��X�̃A���o�����X�B�����ȍ�Ƀt���[�c��g�C���b�g�y�[�p�[���]����B�����ĕϑ����B��l����Ƃ܂ł͂����Ȃ��������A�����s�����N�������ɕK���ϑ����ăC���[�W���ς���Ă�B

�|���E�W���m���W�F���[�E���C�X�̃t�@���ł��锤���Ȃ����A���̒��ɂ��邱���̃Z���X�A�ǂ����痈���̂��N���C���^�����[�Őu���Ă���Ȃ����ȁB

�������A�ꌾ�����Ă����ƁA�W�F���[�E���C�X�I�Z���X�Ƃ������Ƃ́A�M���O�Ƃ��Ă̓x�^�ŁA�ꋉ�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�������܂���B

�@

�@ �@

�@

�u�q�L�����肢�v�u�����_�E�����_�E�����_�v�̃y�E�h�D�i�剉�ł��B

![]()

�Q�O�O�U�N�W���P�V��

�m�肽�����|�����m��ɂ͗E�C�����邼�i©���j

�{�[�����O�ꂪ�o�Ă���ƁA�����Ƃ��A���܂������̉f��u���܂��́v�i�Q�O�O�S�j���v���o���Ă��܂��B���ꂩ�f�j�X�E�z�b�p�[�́u�A�E�g�E�I�u�E�u���[�v�i�P�X�W�O�j�B���Ɏ�ꂽ�C���[�W�ŁA�ߌ��I�Ȍ����������܂�������ł���B��́A�{�[�����O��ɗ���̂́A���ɂǂ��ɍs���Ă����̂��킩��Ȃ�����ł���A�����Ă��{�[�����O�ȂD���ł��Ȃ��̂ɗ��Ă���̂��B����������͂낭�ł��Ȃ����ƂɊ������܂��B�܂Ă�B

����ƁA�u���܂��́v�̏��̎q�́A�{�[�����O�ȂD������Ȃ�������Ȃ����H�@����Ȏ����v�����Ă��܂����B

�܂�ŁA���̏��̎q�̎������A���́w�Q�x�̎�l���́A������Njy���鎷���ƃ_�u�b�Č����Ă��܂����B���������������ɉ��Ɏ������Ă���̂��B

���̊p�앶�ɂ̖{�͉������t���Y�ŁA���ꂾ���ʼn������r�Q���Ȃ��M�d�ȋC�����Ă��邪�A�n�[�h�{�C���h�̒�`�ɂ��ĊȌ��ɂЂ��Ƃ��Ă���Ă���B�Ƃ��낪�����ŁA�h�͖�T�����n�[�h�{�C���h�h���牓���h�ƌ`�e���A���l�ȈӖ��Ń��X�E�}�N�h�i���h���n�[�h�{�C���h����藣�����ق����ǂ��ƒ�Ă��Ă���̂��B����͂Ȃ��Ȃ��[���B

�����́A�n�[�h�{�C���h�ɑ��A�m���[���Ȃ镪�삪�Ɨ�����Ȃǂƍl���镗���͖��������ɈႢ�Ȃ����A���́w�Q�x�Ɋւ��āA��t���Y�̓n�[�h�{�C���h�Ɩ��ł��Ƃւ̈�a���������Ă����̂�������Ȃ��ˁB

�@�͖�T�� �w�Q�x (�p�앶��)�P�X�U�R�N

�@�͖�T�� �w�Q�x (�p�앶��)�P�X�U�R�N

![]()

�Q�O�O�U�N�W���P�U��

�l�Ԃ͗��R�������Ƃ��s�����邱�Ƃ�����i©���j

�ǂ����ăg���v�X���̏����̎�l���ɂ͑���n�ɕt����A���������y��ƂȂ���̂��Ȃ��̂��낤���Ƃ����Y�܂����̂����A�ǂ��l���Ă��u�����v�Ƃ����Ƃ��납��o�����Ă���̂ŁA�������Ǝv���ēǂނ����Ȃ��B�n���̏������Ă���Ƃ������A�������n���ɗ��������̂ɕ�������āA����������Ă��邩�̂悤���B�V���L�҂Ƃ���������������A�d�����o����A�����������������l���A�В�����m�荇���̏�����1���ό��ē��ł��ĂȂ��Ă���Ɨ��܂�A���́A���͂���̖쌢���e���փh���C�u�ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���B�ǂ�ł������ł͎�l���̎v�l�͖����ŁA���ɂ͐��`�������������������킹�A�l���܂�����A�Ȃ��߂�����o����B�Ƃ��낪���X�g�ɗ��鍠�ɂ́A�����̑S�Ă����̏�ɑ��݂��Ă����̂�������Ȃ��Ȃ�قNJ������Ă��܂��̂��B�������狳�P��͕̂s�\�B����ŗ�߂��ڂŌ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�u���E���͖{�C�Ŗ쌢���e���ւ̃h���C�u���y����ł���A���ʂɐ����Ă����l�̐l�Ԃ����炾�B�@�i�P�X�T�S�N��i�j

�@�W���E�g���v�X�� �w����ꂽ�j�x (�}�K�Е���)

�@�W���E�g���v�X�� �w����ꂽ�j�x (�}�K�Е���)

![]()

�Q�O�O�U�N�@�W���@�P�R��

�Ă̌㔼�̋C���ɍ��������̃��Q�G

���܂Ɉ�������o���Ē����Ă钆����ЂƂB

���������O���Ƃ͎v���Ă������̂́A���炽�߂ăW���P�b�g�����Ă݂���X�Q�N�̂b�c�������B�Ђ��`�A�����P�S�N���O�������̂��B

�����́A�ĊO�l�Ɋ��߂ɂ����㕨�������B�w�ǂ��J���@�[�ȂȂ��ǁA���ꂪ�u���͊C�̎q�v�Ƃ��u���H�͂Â��� �ǂ��܂ł��v�Ƃ���{�@��̋Ȃ������̂��B������S�����Q�G�ɂ��Ă�B

�v���f���[�X�̏��ʘa���ɂ�鋭�x�ȃ_���E�T�E���h�Ɏx�����Ă��Ȃ�������A������̑�����������Ȃ��B

���ł́A��{�@������w�J���@�[�����ʂɂȂ��Ă��܂������ǂ��i����@���͈̂������j�A���ɂ͂��̃`�G�R�E�r���[�e�B�Ɠ���@�w��̖��Չ�����������{�̗̉w�Ȃ��ʂ����������̎������C���p�N�g�傫�������B

����܂łɂ���Ȃ��Ƃ�����Ă��̂͂��Ԃ���r�ꂮ�炢�Ȃ낤���ǁA�ǓƂȍ�Ɖ߂��āA�N���C�t���Ă��Ȃ������̂��B

�C���p�N�g���������Ƃ����̂́A�̗w�Ȃ��q�n�b�j�D���l�Ԍ����ɃA�����W������ł͂Ȃ��āA�̗w�Ȃւ̃��X�y�N�g���͂����茻��Ă������ƁB

������ȑO�A�Ⴆ�ז쐰�b���u�t�j�N���E�t�j�N���v������Ƃ������ꍇ���A���Ԃ�C���͈������ł���B�ɂ��܂��Ă�B

���̂X�O�N���A�u���{�̗̉w�Ȃ͂������v�ƌ������Ⴂ�l�������o�Ă�����ł��ˁB

�`�G�R�E�r���[�e�B�́u�G���h�E�I�u�E�U�E���[���h�v�̃J���@�[�́A�X�L�^�[�E�f�B���B�X�̌��Ȃ��J���@�[�������{�̗̉w�ȁi�́A�����������{�̗̉w�Ȃ̐l�͉̂��Ă��ł���A������j�ւ̃��X�y�N�g�E�J���@�[��������ł��B

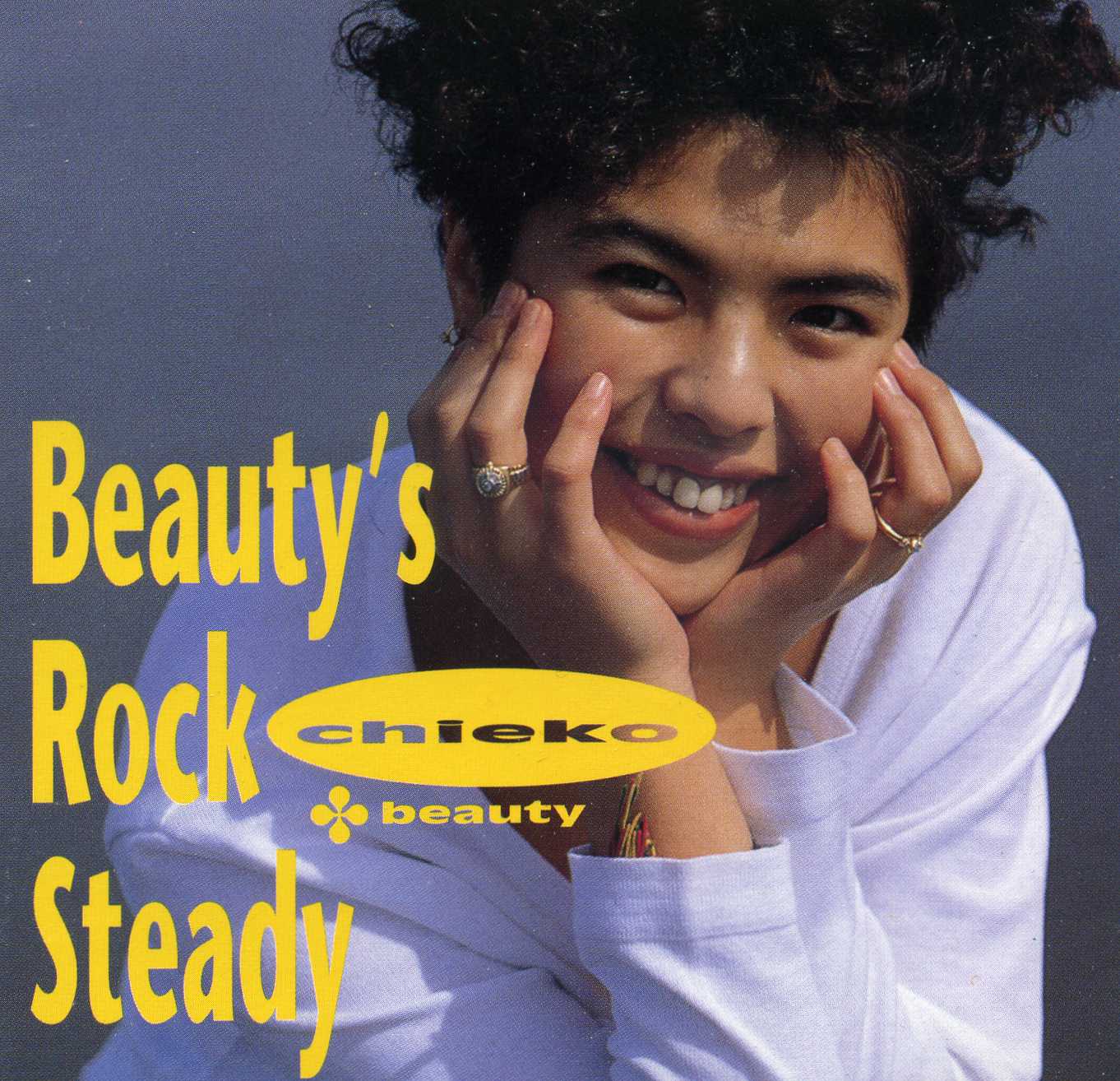

�`�G�R�E�r���[�e�B �u�r���[�e�B�[�Y�E���b�N�E�X�e�f�B�v (1992)

![]()

�Q�O�O�U�N�W���P�Q��

�u�_�[�e�B�[�E�n���[�v�ȍŋ��̋��|�f��B

�u��H�v�i�O�P�N�E���j����@���i�c�u�c�j

�f�U�X�^�[�r�e�ɂ܂Ŕ��W���Ă��܂��āA�����܂Ƃ��Ɋy����Ō��Ă��炦���Ƃ͎v���Ȃ��ȁB�Q�O�O�P�N�B�X�E�P�P�ƕ�������C���[�W�̕���������A���A��������������Ղ��B�Q�O�N��Ɍ�����ǂ��Ȃ邾�낤���H�@���x�͋t�ɉ��������������ς蕪����Ȃ���������Ȃ��B

���������Ӗ��ł́A�{���͏��R����z���[�ŁA���ꂱ��Ɨ�����t������A�H�삪���ӂ�ă]���r�̂悤�ɏP���Ă����Ƃ����l��������̂�������Ȃ��B����ɍ��킹�ēǂݎ����s���Ă�������߂����番����Ȃ��Ȃ�B

������A���Ԃ�n�}�[�t�B�����̃h���L����������悤�Ɍ���̂������ł����āA�l�b�g�E�R�~���j�P�[�V�������̈��������肾�̏I���_���̂����ѕt���悤�Ƃ��Ă��債�Ď���͖��������ł���B

�Ⴆ�A�L�◈�����~�������߂邪���ł��Ă��܂���ʂŁA�ǓƂƎ��ւ̋��|��`���Ȃ�A�������ꍇ�A�~�������߂��Ԃŏ��ł��Ă����`�ʂƂȂ�B�����A���̉f��̏ꍇ�A�d�v�Ȃ͕̂ǂ̑O�ɂ������ތ`�ւƂȂ��Č��̉����ʼne�̂悤�ɂȂ�ł܂邱�Ƃ̕��ł���B���̃v���O�����E�s�N�`���[�ɑ���ϗ��ς̓}�j�A�ɂ���������Ȃ��̂�������Ȃ����A�c�O�Ȃ��炱��͂��������f��Ȃ̂��B

�������A����͋~�������߂�ꂽ�����v���q���䏊�ɗ����Ă���w��ŋN����B�Ȃ��̂́A�~�������߂�s�ׂ����~�������߂�����̌����Ȃ��Ƃ���ŕǂɌ������ĕ����Ă����Ă��܂����Ƃ̕��������肷��̂́A���̂��낤���Ƃ͎v���̂����B

����A���|��e�������]�̉�ł���������F�́A�����v���q�̔w��ŁD�D�D�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ������B

���́A�����������Ƃ͎������̓���Ɍq����ǓƂ⋰�|�̊���ƃ��A���ɒ������Ă���B�f��̃t�B�N�V�����ƌ����̍����͂����ɕ���Ă���̂ŁA�v���O�����s�N�`���[�̕\�ʓI�ȃX�^�C���͎��Ƃ��Đl�Ԃ̊���ɐ[���Ă����B

�u��H�v�͌���ł���B

![]()

�Q�O�O�U�N�W���P�P��

�w�E���ƒǐՂ̃T���o�x���B�肽���Ƃ́A�������A

����@���͖{��S�R�ǂ�ł��Ȃ��ƌ����̂����A����͂܂��R���낤����ǂ��u�b�L�b�V���łȂ����Ƃ͊m�����낤�B�������R�^���Ƃ͈قȂ�Ƃ��낾�Ǝv���B���̐l�̏ꍇ�A�����v���O�����E�s�N�`���[�I�ϗ��ςƂł������ׂ����̂Ɉ�ԏd���������āA���ꂪ�f��̌|�p�Ƃ��Ă̗��j�ɉ��荞�݂��|���Ă���Ƃ��낪����B���E�I�ɂ��ނ����Ȃ��i�������A���{�ɂ͂�����l�A�k��@���Ƃ����l������̂����j���݂ŁA������A���̂̒m��Ȃ��l�͂��Ȃ��B

�����A���́u�b�t�q�d�v��������Ɣ[�������Ȃ������������āA���炭���������Ă��܂����B�ł��A�����ǂ�ł���ς荕��@���͍���@���ł��������Ƃ��킩�����B

�Ăь����Ȃ�A���́A��X�̓T���E�y�L���p�[��I�̂��A�����ĂP�O�O�N�̗��j���N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ɏW���̂��A�n���n�������Ǝv���Ȃ�����A�����{�C�œ˂��l�߂Ă��܂����Ƃō���@���Ƃ��������X�^�[�͐��܂�Ă��܂����̂��B

�����I�̕K�Ǐ��ł��ˁA�ԈႢ�Ȃ��B

����N���́w�E���ƒǐՂ̃T���o�x���f�扻�������Ǝv���Ă���Ƃ͈ӊO���������A�����莄�͍���@���ɂ̓f���B�b�h�E�����[�C�́w�A���N�g�D���[�X�ւ̗��x���A�}�C�P���E�}�[�V�����E�X�~�X�́w�X�y�A�[�Y�x���f�扻���Ă��炢�����B

�@����@�� �w����@���̉f��p�x(�V����)

![]()

�Q�O�O�U�N�W���@�V��

�t�����X�̒���͑����B Part �U

�u�n�C�W���b�N�E�A���[�v�i�X�X�N�E���j�C���E�{���b�Z�i�c�u�c�j

�����Ȃ��v���O�����E�s�N�`���[�Ƃ������ƂŌ����A�����C���E�{���b�Z�̓��{�ŗB��c�u�c�����ꂽ�P��B�e�����X�g���n�C�W���b�N����B�c�u�c�����ꂽ���R�B���ꂾ�������ߎ�Ō�͉��̏��i���l������܂���B

�ُ�Ƀe���|���ɂ��A�W�J���������ʘb�ŁA����̌Y���B�͉����ƌ����Ă͎���֍s���Ď����ƊW�Ȃ��b�����Ă���B�����Ȃ͎̂���Řb���n�߂Ă���u�݂͊�ς��悤�v���Ď���ֈړ����Ă����ł�������ׂ�Ƃ����A���̂��߂̈ړ����킩��Ȃ��f��̘b�@��������E�Ԃ肾�B

�t�����X�炵���I�@

�������A�w�ǂ̐l�͊���ɃC���C�����邾�����Ǝv���B

�V���n�ŔƐl�Ɖ�̂ɂ킴�킴�K���X����̖��H�̒��ɓ������肵�āA������͌Î��䂩�����K�`�K�`�̉f��I�b�@�B

�����S�O�Ȃ����C���A�K���X���ӂ��邻�̖�����ȃe���|�͈����Ȃ��B

��s�@�ɏ�荞�ރe�����X�g�E�O���[�v�́A���Ԃ��肬��ɓ��������y��s�@����ړ�����B���̍����W�c�����i�Ńt�B�b�N�X�ŎB�肫��A���ꂪ�v���O�����E�s�N�`���[�̑�햡�B

����ς�A�ǂ����悤���Ȃ��A�������̂��D�݁B

�q���C���̏��x���͂������胍���O�E�R�[�g�����B

�@

![]()

�Q�O�O�U�N�W���@�T��

�t�����X�̒���͑����B

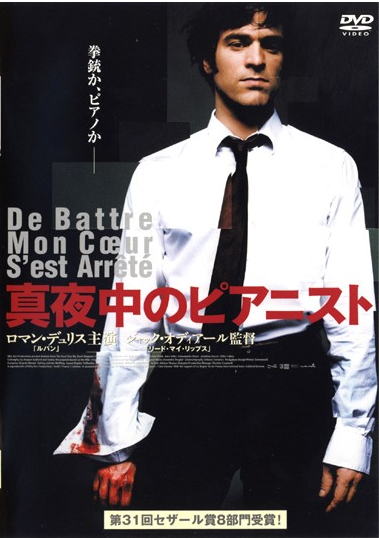

�u�^�钆�̃s�A�j�X�g�v�i�O�T�N�E���j�W���b�N�E�I�|�f�B�A�[���i�c�u�c�j

�W���b�N�E�I�|�f�B�A�[���̕��e�́A�W�����W���E���[�g�l���̉f��̋r�{�������肪���Ă���~�V�F���E�I�|�f�B�A�[���ŁA�{�l�͕��e�̋r�{����`���Ȃ���W�V�N�́u�L�����O�^�C���v�i�G�h�D���[���E�j�G���}���@����j�œƗ����A�X�S�N�A�ő��J���g�Ƃ����Ă����`���I�m���[����ƃe���[�E�z���C�g�i�āj�́w�^�钆�̑��_�x������Ƃ����u�V�g���ׂŖ����v�Ƃ����f��Ŋēf�����[�����B

�\�����Ȃ��������t���݂��������ǁA�ǂ�������ς�A�X�O�N��ȍ~�t�����X�͑ʖڂɂȂ��Ă���C�����āA�肪�o�Ȃ������B

�u�^�钆�̃s�A�j�X�g�v�́A���ʂɂ܂�Ȃ��̂ŁA�����������Ƃ��Ȃ��̂����ǁA���̃t�����X�ɖ{���ɂ��̒��x�̂������Ȃ��̂��Ƃ�����ߎS���ȂƎv���A���₢��1��Ō�����̂������������1�{���炢���Ă݂悤��Ǝv�����̂́A������͂�͂�t�����X�̐��E�헪�Ƃ͖����ȁA�����Ȃ��v���O�����s�N�`���[���{���ɍs������Ă�낤�Ǝv���A�����������̂ق����ʔ����낤�ȁA�������̕����������Ƃ������ɂ����v�l�͌����Ȃ��̂ł������B

�@

�@

�āu�}�b�h�E�t�B���K�[�Y�v�W�F�[���Y�E�g�o�b�N�i�V�W�����j�̃����C�N

![]()

�Q�O�O�U�N�@�W���@�S��

���{�̓s�A�m�E�V���K�[�̕�ɂ�(���̎q�̓R�[���h�E�v���C�͒����Ȃ��̂��ȁj�B

�O�R�N�ɗ�ؔ����i���[�����C�_�[�X�j�̃\���A���o���ubonyari bonyari�v�ɎQ�����āA���ȁu����Ȃ��u���v���f���G�b�g���A�N��Ȉ�ۂ��c�����H�R�r�q�̂���Əo���f�����[�A���o���́A�ǂ����C���f�B�[����炵���̂����A�C���f�B�[�Ŏ��Ɋ�����ƌ����ׂ����A�����������A���̂��߂̃C���f�B�[���Ƃ����̂������āA����Ȃ���|�V����͓̂������낤�Ǝv���ƁA�������т邽�߂ɂ́A�x�e�����ƃR���{���[�g���邱�Ƃ���Ƃ����킯�ŁA��ؔ�����~�Øa����Ƃ���Ă�̂͐�������Ȃ����ȁB

�̂��Ă�����e�͉��̂��A�R���b�P�p�����ق��邽�тɂ��̎q���v���o�����Ⴄ�ڂ���A�o�b�e�B���O�Z���^�[�Ń{�[���ɑ_�����߂�ڂ���A�W���M�X�J���̃^���ɕt����ڂ��ŁA�v����ɑS����l���͂ڂ��ł��B

�u�l���̂��̂��̂́A���������l�̓s��������v�Ƃ��������ǂ��ł��B

�H�R�r�q�u�w��{�œ|����邾�낤�v�i�Q�O�O�U�j

![]()

�Q�O�O�U�N�W���@�R��

�A�����J�W�O�N��̖T���������ɂ�����ƔZ�k�������j

�V�O�N�ォ�犈�����Ă��ĂR�O�N�łS���ڂƂ������炨���낵���Ǎ�Ȑl�ŁA���͑S���m��Ȃ������B��ɂ���ăN���X�E�X�e�C�~�[�o�����̖��O�������Ĕ������̂����A�X�e�C�~�[��i�ɑʍ얳���B�f���炵���A���o�����B

�������A���͂Ƃ�����A�܂��̓Q�X�g���������āA�P�[�X�ɓ\��ꂽ�V�[���ɕ��ׂ�ꂽ���O�����������ōA���������Ɖ��𗧂ĂĖ肩�˂Ȃ��B�ǂ�������炱��ȃ����c���W������̂��H

�W�[���E�p�[�\���Y�i�o�[�Y�j�A�}�[�V�����E�N�����V���E�A�t�F�C�E�n���^�[�i���b�c�E�A�N�e�B���j�A�t���b�h�E�X�~�X�i�e�����B�W�����j�A�W�F�C���Y�E�}�G�X�g���i�{���S�X�j�A���܂�X�e�C�~�[�E�t�@�~���[�̂悤�ȃP�C�g�����E�P�A���[�ɃT�b�h�E�R�b�N�����B���b�c�E�A�N�e�B���A�{���S�X�̂悤�Ȗ��O���������Ă���ӂ肪�����܂����W�O�N��I�ŁA���̐����c���Ă�����j�̗���͊�ՓI�ł���B

�J���g���[�����Ɏ����Ȃ���A�����Q�X�g�̋��͂ȃA�����J���E�p���[�E�|�b�v�̈ꔭ�ŕ���������I�ȃM�^�[�E�T�E���h�����ށA������Ƃ�����ł͗L�蓾�Ȃ����y�B�T���[�E�X�v�����O���p�����Ă������ʂȂ̂��A����Ƃ��N���X�E�X�e�C�~�[�Ȃ�ł͂̐�����Z���B

�f�q�d�`�s�I�@�A�����J�A�����ɂ���B

���̃u���[�X�E�t�B�[�����O���ӂ��M�^�[�i�Ǝ��������ꍇ�A���̓g���E���@�[���C���I�Ɉ��������ėh��Ă��܂��̂����ǁj�����X�̃T�[�L�b�g�ŒW�X�ƌJ��o����Ă���̂��낤�Ȃ��B

�@

�@![]()

![]()

![]()

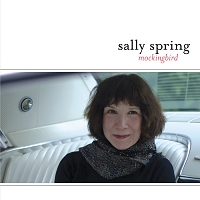

sally spring�umockingbird�v(2006)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���R�O��

���̑�Ƃɂ��Ă��̃^�C�g���Ƃ�������

���������́w�r�e���x�B���A�ǂݏI���܂����B

���X�ؓւ̂��������ihttp://www.faderbyheadz.com/a-Site/�j7��23���ɂ��̖{�ւ̃R�����g�������āA�u�����Ɋ��܂��Ȃ��҂͂��Ȃ����낤�v�Ƃ������B���������ɓǂݎn�߂Ă����̂Łi���A�����̖{�s���ēǂނ̂łP���ǂݏI���̂��x���j�A�ǂ�ȃ��X�g���낤�Ɗy���݂ɂ��Ă������A�ǂݏI�������{���ɗ܂��o�Ă����B

�����Ƃ��͂Ƃ��Ƃ�r�e�҂Ƃ����킯�ł͂���܂��A���������قǂ̐l���A�����܂łr�e�����т��r�e�o�J�i��ƂȂ����j�Ől�����Ō�܂łr�e�őS�����悤�Ƃ��Ă��邱��Ȍ��ӕ\����ǂ܂���ẮA����������邵���Ȃ��B�@

�������A�ߔN�A��̂̂r�e�ň������悤�ȃe�[�}��������x�@��N�����˂Ȃ�Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ��g�߂ɂ͑����Ă��āA�ŋ߂̐l�͎��͂���ȌÂ��r�e��m��Ȃ��āA�u����Ȃ̐̂�����v�ƌ����ĕ����Ƃ����ԓx���Ƃ邱�Ƃ��o���Ȃ��炵���̂����ǂ������B

�Ǘ��Љ��R�������A�l�퍷�ʁA�n���K�͂Ō��鎋�_�ȂǁA�������͋[���I�ȑO�����������Ă���̂���A�ƌ��������̂����A�c�O�Ȃ���̂̂r�e�͐�ł���ŁA����Ȃ�Ɍ@��N�����ɒT���ɏo�Ȃ��ƊȒP�ɂ͌�����Ȃ��̂��B

����������@�V��A����N����̖{�����X�ɕ�������Ă��Ă���̂́A�P�Ɉꏄ�����Ƃ����ɂƂǂ܂炸�A���ہA���A���������K�v�Ȃ̂��Ǝv���B�����ɏƂ炵���킹�Ă��A������x�Ċm�F�������Ƃ����v���������āA�̂̂��ꂱ���Â��悫����̂r�e��ǂݕԂ��K�v���ɋ����B�ق�ƁA�ǂ܂Ȃ�������Ȃ���Ȃ����Ƃ���v���B

�r�e���J��Ԃ������Ă͖̂]�܂ꂽ�ł͂Ȃ��Ƃ͎v����ł����B

���������ɂ͂r�e�̌J��Ԃ��ł͂Ȃ��A���̂܂܁A������������s�����Ƃ�����ڎw���Ăق����Ǝv���܂��B

����ɂ��Ă��A��ˎ����قǂł͂Ȃ����A�����������e�[�}�g�債�߂��ēr���ŕ����ۂ�o���������삪������������̂ˁB

���������w�r�e���x(�V���V��)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���Q�X��

�������Ă��S���ÂтĂȂ��G���s�E�W���Y�i�Ɖf��j

���̂Ƃ���b�c�����������������̂ŏЉ�������̂��������̂ł����A���̉f��̃T���g���Ղł���e�n��̓Z�N�X�e�b�g�́u�w�A�s���E�T�[�J�X�v�i�P�X�V�Q�N�j�����̂ЂƂB�����o�[�͑��ɓ��쌳�F���ؗǗY�A��@�����B�f��̃T���g���ƌ����Ȃ��犮�S�ɓƗ������I���W�i���E�A���o���Ƃ��Ē�����W�ȓ���B�e�n��m�̃I���K�����ނ��Ⴍ����N�[���B����ɋe�n��͂̃t�F���_�[�E�s�A�m�ƕ�̂r�|�r���������ނ��āA�{���͋t�Ń��C���͂�����̓�l�Ȃ̂����A�I���K�������邱�Ƃɂ���č��܂Œ��������Ƃ��Ȃ��悤�ȃT�E���h�̂��߂��������������B�������Ăi�`�y�y�͈��̊i���Z�ł�����ˁB

���āA�f��u�w�A�s���E�T�[�J�X�v�͌ܖ؊��V����Ȃ�ł����A�ē͐����@���B���͓��{�̂�������̐l�����̐l�̉��o�����Y���h���}�Ȃǂ����Ă��ł����A���܂�ɂ��ߏ��]���ŒN���m��Ȃ��Ƃ����B���̉f����T���g���͂������ďo�Ă��A�c�u�c�͂��납�A���Ău�h�c�d�n�ŏo�������Ȃ����A�s�u���������̒m�����A�����B

���������b�c�͏o���̂�����A�c�u�c�����Ƃ��Ȃ�Ȃ����ƁA�{���ɋF�肽�����炢�̋C�����ł��B

�@�@

�e�n��;��ïĢͱ��ݥ�����(1972)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���Q�W��

�m���[���̒�`�Ƃ́A���̋Ɍ��ɂ���Ǝv���B�s�ނ��Ƃł͂Ȃ��B

�~�X�e���[�����̉���ҁ@�g��@�m����Homepage�u�I���ߐF�g��m�v�@�V���Q�V���u�ǒ�̂Ԃ₫�v�ł̃m���[����`�Ɋւ��镶�͂�������ƈ����|�������B���͍������̒Z���u���w�̂ӂ邳�Ɓv�����p���A����̌����u�˂����������́v�A�u�������̂Ȃ����́v�A�u��̌ǓƁv���m���[���ł���ƌ���Ă���i����͂�����ӂ邳�ƌĂ�ł���j�̂����A�ǂ������̈���̕��͎��̂��[���������Ȃ��B�����ɏo�Ă���̂̓O�������b�́u�ԓ��Ёv�⋶���̂P�G�s�\�[�h�A�H�열�V��̂Ƃ���Ɏ������܂ꂽ�_���̌����炵�̘b�Ȃǂł���B�Ȃ�قǁA�����ɂ́u�˂����������́v������A�u�������v�Ɍ����A�u�ǓƁv�����݂��邩������Ȃ��B�������A�����ň��Ⴊ���ɂ��Ă���̂́A���̂��̂ł͂Ȃ��A�����s��ł��Ȃ���Ε��w�ł͂Ȃ��ƌ����Ă���킯�ŁA����ɋg��@�m�����A�u�������ċ��C��\�͂�O�ꂵ�ĕ`�������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ������_�ɗ����āA�m���[���ɑ��ĕ��w�Ƃ��Đ����Ȃ��̂ł���悤�Ɉ����Ă��܂��B

����͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B

�܂��������m���[���ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A�u�ł̉��v�Ƃ����_�Ԍ��Ĝ��R�Ƃ���ώ@�҂̗���ł͂Ȃ��A�����ƒ��ڂɓ����҂ł���Ƃ������Ƃł��B���Ɉłɂ���l�ԓ��m�����狿�������Ă��Ȃ���u�m���[���ł͂Ȃ��v�Ǝ��͎v���B

������u�~���������v�̂ł����āA����̂悤�Ɂu�Ȃ��Ȃ�A�ӂ邳�Ƃ͉�X�̂�肩���ł͂��邯��ǂ��A��l�̎d���́A�����Ăӂ邳�ƂA�邱�Ƃł͂Ȃ�����B�c�c�v�Ȃǂƌ����Ă�����A���炭�_���̌����炵�̘b�ɋ�������H�열�V��ɂ����Ȃ�Ȃ��B

�W���E�g���v�\���������̂́A�Ⴆ��Ȃ�_���̘b�ɋ�������ƂƂ��ɁA�u�˂��������v�̂ł͂Ȃ��A���S�ɋ���������ł͂Ȃ����Ǝv���B

�����҂łȂ���Ί��S�ȋ��C�Ɋׂ邱�Ƃ͂Ȃ��B�u���w�̂ӂ邳�Ɓv��ǂނ����ł��������͂�����Ɖ������Ǝv���B

�s��ł��邮�炢�́A���ʂɓ�����O�ł͂Ȃ����낤���B

�����҂Ƃ��Ă̋��Ȃ����Ắw�Q�b�^�E�F�C�x�̃��X�g�i���݂ɉf��Ƃ͑S�R�Ⴄ�j�̂悤�ɂ͏����Ȃ��̂��B���������{�X�g���E�e�����ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂��B

�������Ȃǂƌ����Ă�悤�ł́A���̐؎����͂킩���Ă��Ȃ���ł͂Ȃ����Ǝv���B�f��u���e���v���������āA���̐؎������������Ȃ���A�m���[���͂킩���ƁA�͂����茾�����Ă��܂��邾�낤�B

![]()

�Q�O�O�U�N�V���Q�R��

���A�ł��`���ɂ����A������l�Ȃ�ł͂̂W�O�N��I�،�

�G���u�~���[�W�b�N�E�}�K�W���v�W�����́A�l�I�A�R�i�|�X�e�B�b�N�j�̓��W�B���A�Y�e�b�N�E�J�����̃��f�B�E�t���C���̃C���^�����[���ڂ��Ă���B�C���^�����[���e�̋��X�܂ŁA���Â������͓�����l���Ɗ����āA�y���V���b�N�͂������B

���ʍD���������M�^���X�g���}�K�W���A�o���V�[�Y�̃W�����E�}�N�K�t�ł������Ƃ́B�A�����J�Ńg���E���@�[���C���̖��O���o�Ă���͓̂��R�ƌ����ׂ������A�C�M���X�ōŏ��ɃW�����E�}�N�K�t�̖��O���o�Ă����̂́A���Ԃf�C�E�t���C�������߂Ă��B�����A���̒ʂ肾��ȁA���f�B�B�i�}�N�K�t�ɂ͉��x�ڂ��̍����j�@���ہA������̔N�ザ��Ȃ��ƃW�����E�}�N�K�t�̖��͏o�Ă��Ȃ��Ǝv����B�C�M���X�ōł��F�C������������A���͂ɋ߂��H�L�ȕ\���͂��������M�^���X�g�������B�i�Ǝv���Ă����͎̂������ł͂Ȃ������̂��j

�u���܂ł̖l�́A�u���[�X�ɋ��������������Ƃ��Ȃ������B�D�D�D�u���[�X�������������Ƃ����̂́A�p���N�E���b�N�ň�����l�Ԃ̐M�O�݂����Ȃ��̂Ȃv���Č�����l���������B�u���[�X�ւ̒�R���Ȃ��Ȃ��ė����̂��ŋ߂̂��ƂŁA�������炢�̎��Ԃ��������Ă���B

�V�O�N���X�O�N��ɔ�ׁA���Ȃ����ȉ��y�Ƃ̌W��荇���̎�����������W�O�N��̔��ɓ����I�ȏ،����Ǝv���B

(John McGeoch 1955-2004)

(John McGeoch 1955-2004)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���Q�Q��

�f����I�a���r�e�̉���

�u�r�e�p�Ȃ��N���ҁ^�n������l�Ԃ��������I�v�i�V�S�N�E�āj�W�����E�k�E���N�V�[�i�A���u�g�r�j

�܂����A����Ȃ��̂�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂����AAmazon�Ō����Ă��܂����̂ōw�����܂����B

�́A�����P�Q�`�����l���i�e���r���m�j���̉f��ԑg�ła���f�悪���������������Ă������Ɍ��āA������ۂɎc���Ă���A������x�@�����Ό��Ă݂����Ǝv���Ă����f�悾�B

����Ƒ����R�ɃL�����v�ɗ��Ă��ē��A�ʼn����@���Ă���ƁA�O�ł͓ˑR�������̖������r�₦�A�ڂ̑O���^�����ɂȂ�قǂ̌������˂��A�k�����N����B���̌�A���A�ɂ����Ƒ��������āA���������l�X�͊D�ƂȂ�����Ă��܂��B�R���~��āA���X�ƒ���K��邪�A�S�Ă̐l�͏����Ă��܂��Ă��āA�N�����Ȃ��S�[�X�g�^�E���ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂��B�����f�U�X�^�[SF�̂ЂƂƂ��Ă悭����b�����A���T���W�F���X�̂悤�Ȃ�����Ƃ����s��̊X�������S���̖��l�ɂ������i�����������Ă��āA���̏I���ς͂��������^�ɔ���B��l�A��l�ƕv�X�ɉƑ������������c�������Ԃ�������āA�����ȐV�����Ƒ����o����̂����A��]�������Đ����������Ƃ���ނ�́A�������A��ɂ̓��C�t���e���g���Ă���B

�i�A�����J�l�̃t�����e�B�A���_���ے�����悤�ȃV�[�����B�j

���܁A�����ŋ���ȑ��z�̗z���˂��A��ʂɑ傫�Ȍ��ւ��L����l���A���Ԃ̌������S���킩��Ȃ������ɁA�s����������B

�W�����EL�E���N�V�[�́A�V�O�N��ɂs�u�f�����������B�����ēŁA�Ȃ��Ȃ��Y�����O�ł���B

�剉���A�s�[�^�[�E�O���C���X�i�u�X�p�C����v�j�Ƃ����̂����������������B���������s�u�o�D�͉f��̑�\�삪�Ȃ��̂ŁA���̐l�͒m��Ȃ��ł��傤�ˁi��������Ȃɓ���݂Ȃ��ł����ǁj�B

����ɂ��Ă��A�t�F�C�N�I�ŏ����̈����s�o���ȃX�s���o�[�O�̋[���a���r�e�u�F���푈�v�ȂƔ�ׂ�ƁA�C�i���犴�������鐳���I��\�Z�r�e�̉���ł��B

�@(VIDEO)�@

�@(VIDEO)�@ (DVD������)

(DVD������)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���Q�P��

�u�ӂ�����Ȃ̂ɂ��킵�탉�C�u�c�A�[�v�s���܂���ł���

���������`�P�b�g�܂ōw�����Ă����̂ɁA���낢��s��������܂��čs�����Ƃ��o���܂���ł����B

���������`�P�b�g�܂ōw�����Ă����̂ɁA���낢��s��������܂��čs�����Ƃ��o���܂���ł����B

���É��N���u�E�N�A�g���ł� ������ �����������������̂k�h�u�d�B�i���݂ɂR�O�O�O�~�ł����B�j

�Q�X�g���A���[���`���̃V���K�[�\���O���C�^�[�A�t�@�i�E�����[�i�ŁA��̂ǂ������R���{���[�V�����ɂȂ�̂��Ƃ��Ȃ�y���݂ɂ��Ă����̂ł����B�c�O�B

�ǂ��炩�Ƃ����A�����̑Ώۂ̓t�@�i�E�����[�i�̕������C���ŁA�ޏ����g���k�h�u�d�ł͂ǂ̂悤�ɉ����������Ă��邩�m�肽���������A���C�E�n���J�~�ɂ���āA�ǂꂮ�炢�ς���Ă��܂��̂��A����͂��Ƃɂ��ƍ������A��x�ƒ����Ȃ����̂ɂȂ邩������Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł����B

���ǁA�ǂ���������ł��傤�B

![]()

�Q�O�O�U�N�V���P�T��

�o�[�O�}�������ʼnf��̗��j�������

�i�f��ɂ����鍑�Ёj�́A���E�e���ŎB��ꂽ���[�p�b�T���u���b�̉�v��|�Ă����f��ɂ��āB�t�H�[�h�u�w�n�ԁv��a������u�}�����̂���v�͌��Ă��邪�A�~�n�C���E�������Ⓡ�k��A���o�[�g�E���C�Y�܂ł��B���Ă����Ƃ́B�͕킪���قY����Ƃ������A�v�͔�r���ăP�`�����邿����ƈӒn���Șb�B

�i�f��ɂ����鉉�o�j�͊K�i�����łǂꂾ���f������o�ł��邩�Ƃ����b�B�q�b�`�R�b�N���Ɏ��A�u�����v��u�f�R�v�A�u�T�C�R�v���g���Ȃ���A���̐l�̓C���O���b�g�E�o�[�O�}���������Ȃ̂Ŕޏ������Ō�낤�Ƃ��Ă���B

�o�[�O�}���͗h��߂��̕��s���ł����������D�ŁA�K�i�ƃo�[�O�}���͖{���藣���Ȃ��B�u�����v��I��Łu�R�r���̂��ƂŁv���Љ�Ȃ��s��������B�܂��A�����K�i�ƕ��ꏈ���̊W�ɍi���Ă��邽�߂ł����邯�ǁB

�o�[�O�}���ɂ��Ă͏��Y���P�Ɂw�f�� ���{�P�x�i�}�����[�j�Ƃ�������������̂ŁA�������������Ɨǂ��ł��B������ł́u�����v�̓o�[�O�}���̏W�听�Ƃ���B

�i�f��ɂ�������j�j�́A�S�_�[���́u�f��j�v�Ƃ����f��ɓo�ꂷ��15�l�̏����ɂ��āB�A�C�_�E���s�m����n�܂�A�������G���U�x�X�E�e�C���[�Ȃ�����āA�Ō�̓i�^���[�E�E�b�h�i�Ɓu�{���ҁv�j�Œ��߂�������B�S�_�[�����f������O�Ɋ��ɎB���Ă��܂����f��ɑ��鎹�i���u�f��j�v���`�����Ă���Ƃ����g���ӂ����Ȃ��b�B

��Ԗʔ��������̂́A�V�h�E�`�����V�[�i���g�_���T�[�j�̓o�ꂪ�~���[�W�J���f��̏I�����������Ƃ����ӌ��B�u�o���h���S���v�Ƃ�������Ӗ��~���[�W�J���f��̍ō���i���ѐM�F�j�ƌ����Ȃ���A�~���[�W�J���ւ̃��N�C�G���i�t���b�h�E�A�X�e�A�Ō�̋P���j�Ƃ����Ȃ����Ȃ��f�悪�A���͎��̃~���[�W�J���f��Ƃ̍ŏ��̏o��������肷��̂ŁA�V�h�E�`�����V�[�ŏI������Ȃ�č�����ꂽ��A���������Ȃ��Ȃ����Ⴄ��ł����ǂˁB

�@

�@

�w�f��ւ̕s���Ȃ�U���@���Х���o����j�x �@���d�F (NTT�o��)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���P�Q��

�N���C�W�[�E�_�C�A�����h�͉i���̋P���ɁD�D�D

�V�h�E�o���b�g���S���Ȃ��Ă��܂��܂����B�V���V���A�U�O�B

�s���N�E�t���C�h�̃t�@�[�X�g�E�A���o���ɂ��ẮA�ǂ̂悤�Ɍ��t�ɂ�������̂��킩��Ȃ��̂����A���炭�͎��オ���ݏo�������̂ŁA�X�E�B���M���O�E�����h���̈�̏ے��ł������Ƃ������͂��ڂɂ��邱�Ƃ�����B����͓����̋L�����Ȃ��悤�ȔN��������{�̎q���ɂƂ��Ă��ǂ����Ōq�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�w�閾���̌��J�����x�Ɗ���̃V���O���Ȃ͒m�炸�ɐ��ݕt�����o�n�o�\���O�Ƃ̍ŏ��̏o��������̂��B

�l���Ă݂�A�t�����[���[�u�����g�̍��A�P�O���߂��Ă��������x�̈ӎ��������Đڂ��邱�Ƃ��o����B�q�b�s�[���T�C�P���{�f�B�E�y�C���e�B���O���A�����O�w�A�[���ǂ̂悤�Ɍ��ꂽ�̂��A��������Ȃ�Ƃ��l���邱�Ƃ��o����B�������A�����Q��R���������̔N��ł́A�����͂�����������I�Ȃ��̂Ɠ����ŁA�������ڂ��O�ɂ��ӂꂽ�̂��B��Ԗ��ӎ��Ɏ���𗁂т��̂����������Ƃ�������B

��N�A�t���C�h�̃t�@�[�X�g�������A���̕s�m�����������ӎ��͈�u�ɂ��Ď����̒��ɏĂ������B

�V�h�E�o���b�g����l�ō�����킯�ł͂Ȃ��̂����A�E�ނƂƂ��Ƀs���N�t���C�h�͕ς���Ă������B

�V�h�E�o���b�g�����Ȃ���A�u�V�[�E�G�~���[�E�v���C�v��u���V�t�@�[�E�T���v�A�u�A�[�m���h�E���[���v�͐��܂�Ȃ������̂��H

���ǁA�R�O�N�ȏ���O�ɑS�Ă͕��ꂽ�܂܂����A���������ƁA�������͂Ƃ��ɓ�̉𖾂���߂Ă����̂��낤���A���ꂪ����I�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B

�@

�@

![]()

�Q�O�O�U�N�V���@�W��

�i�`�l�֘A�@��R�e

�������ɂ��ꎝ���Ă�l���Ȃ����낤�ȂƎv���̂����A�u���[�X�E�t�H�N�X�g���̃\���E�A���o���B������LP�łȂ��b�c�ŁB�����ɂ��Ă��炪�A���ɂ��������߂������̂��������B���ɂ����Ȃ�Ȃ`�n�q�d�l�łi�`�l�̖ʉe�Ȃ��B

�ł����͂�����ƍD���������̂��A�����͊m���ɁB�uThis Is The Way�v�Ƃ����ȂƂ��ˁB

�������A���炽�߂Ē����ƁA����A�ǂ��ɂ��~���悤���Ȃ��ł��B����������Ȃ̏��L���Ă��邱�Ƃ�[�����ȁB

�ł��A���ƂȂ��̂Ă��Ȃ��̂������B

�@

�@

BRUCE FOXTON�wTOUCH SENSITIVE�x(1984)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���@�V��

�W�����@���C�u�E�C���E�W���p��

�i�`�l�֘A�ő�Q�e�B�̃G�A�[�`�F�b�N�����J�Z�b�g�E�e�[�v�B�u�s�g�d�@�i�`�l�@�o�b�l�@�k�h�u�d�v�Ƃ����^�C�g���������B�P�X�W�P�N�T���P�U���̒���T���v���U�ł̘^���B�ܘ_�w�T�E���h�E�A�t�F�N�c�x�����������Ă̂k�h�u�d�ŁA�����̋Ȃ͂��܂�����Ă��Ȃ��B�u�����́[�v�Ɠ��{��ň��A����|�[���E�E�F���[�̂Ԃ��Ƃ�����������B���ɂ͏��̎q�����������悤���B

�i�`�l�́A�k�h�u�d�Ղ̂b�c�������o�Ă��邪�A���̂ǂ�������̃J�Z�b�g�e�[�v�̕������e�����Ǝv���ˁB

�����A���N�Ԃ�Œ�������A���A���Ă܂����i���j�B

![]()

�Q�O�O�U�N�V���@�U��

�j���[�E�E�F�C�����̃U�E�W����

������ԍD����J�`�l�̃A���o���͎��́w�T�E���h�E�A�t�F�N�c�x�Ȃ̂��B�W�O�N�B�C�M���X�̓|�X�g�E�p���N�̎���ɓ����Ă����B���ɉ��ł�����̎�����}���悤�Ƃ��Ă���B���Q�G�A�Ƃ�킯�_�u�̓����B����̃o���h���A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[���Ăю�ɂ��o�����B�����I�ȃC���X�g�D�������^���B�܂��A���Ă̗l�X�ȃW���������y���t�F�C�N�I�Ɉ��p�����肵�n�߂�B�w�T�E���h�E�A�t�F�N�c�x�ɂ͂��������v�f���S�Ď�T���Ԃœ����Ă���̂��B

�i�`�l�͎���́w�U�E�M�t�g�x�Ō��I�ɂ��̌�̃X�^�C���E�J�E���V���Ɍq���鉹�y�ւƌX���Ă����킯�����A�����ł́A����������܂��Ă��Ȃ��ߓn���ɂ���B�������A�u�r�s�`�q�s�v�������A���̉ߓn���ɂ����ăj���[�E�F�C���̔g�ɓۂ܂�A�}�炸���˂���Ă��܂����|�[���E�E�F���[�̋Ȃ͍ō��ɂ������Ă���Ǝv�����B

�m���ɂw�s�b�ɂ��N���b�V���ɂ��X�y�V�����Y�ɂ��o�h�k�ɂ��x����Ƃ��Ă��܂����B�����A����Ȃ��Ƀ����f�B��������o�Ă���̂��B�����̕]���̓p�b�Ƃ��Ȃ��������A���A������ԂŒ����ƈĊO�������l�������Ȃ����ȁB

�@JAM�wSOUND�AFFECTS�x(1980)

�@JAM�wSOUND�AFFECTS�x(1980)

![]()

�Q�O�O�U�N�V���@�P��

�j�b�L�E�T�h�D���@�iNIKKI SUDDEN)�@����

�����͂i�`�l�̘b�ł����������Ǝv���Ă����̂����A�G���uDIG�v��ǂ�ł��Ăт�����B�j�b�L�E�T�h�D���������Ė{���Ȃ̂��H

���������v������̋��߂��郉�C�^�[�̃R�����g�Łu�킪���ɂ�����j�b�L�E�T�h�D����e�̎��Ԃ��n���̋ɂ݂ł��������Ƃ͎c�O�łȂ�Ȃ��v�ȂǂƋX����������Ă͂��邯��ǁA�C�����͂킩��ʂł��Ȃ��B��̂R���Q�U���ɖS���Ȃ������āA�����G���ɍڂ�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H

�K���A�����ƕ]���̂��鍑�͂�����CD���w�ǂ��e�ՂɎ�ɓ���B

���{�Ղ͊F���ł�����ɖ��͖������A���Ƃ��₵���b���B�m���ɓ��{�ł͂��ɐ����Ă��邤���Ƀj�b�L�E�T�h�D�������邱�Ƃ͏o���Ȃ������̂��B

�j�b�L��T�h�D�����ăh�C�c��V�A�Ől�C����悤���B�~�J�E�J�E���X�}�L�i�t�B�������h�j���t�@���������炵�����A�A�L�E�J�E���X�}�L�̉f��u�^�钆�̓��v�Ő����ǂꂽ�T�����[�}�����e�����p���L�b�V���Ƀ��b�N�����[�������Ȃ�V�[�������������ǁA�����̒��ł��A�Ȃ�ƂȂ����������C���[�W�ŁA���V�A�ƃh�C�c�ƃt�B�������h�ƃj�b�L�E�T�h�D���͂Ȃ�����Ă����D�D�D�@���{�ɂ͖�����A�������܂ł�ꂿ������X�g�[���Y�n���b�N�����[���́B����Ȃ�ł������Ă̂��ˁB

�S�X�̎��B�j���[���[�N�̓j�b�e�B���O�E�t�@�N�g���[�łk�h�u�d���s�������̖�炵���B

(1956-2006)

nikki sudden�Waiting on Egypt/The Bible Belt� (1982/1983)

![]()

�Q�O�O�U�N�U���R�O��

�������TOWER RECORD�ŃW���P�����B

�G���j�I�E�����R�[�l�Ƃ����A�^�����R���s���[�V����CD��ҏW�������ƂŁA���▭�Ɏ�C�ɂ܂݂ꂿ������������Ԃɂ͂���ł��傤���H

�����͌����Ă��A�W�O�N���A�����R�[�l�Ȃ�Ă߂����ɒ������͏o���Ȃ�������ł���B�N���b�V�������C���̃I�[�v�j���O�Łu�K���}���̋F��v��炵�����A����͐����I�Ǝv���Č����Ɂu�[�z�̃K���}���v�T���g����T�������̂ł��B�N�����E���悤���m������������Ȃ��ł��B�ǂ����̂͗ǂ��Ƃ����������ꂾ���̂��ƁB

���Ղ̌Ăѐ������i���������̃����R�[�l�ɂ͂����ς�����̂ŁA���������C�ɂ����Ⴂ���܂��j�U�U�N�u�C�^���A�����̃e�N�j�b�N�v�T���g���ՁB�ҏW�Ղł��炭�O�ɂ����{�ŏo�Ă��悤�ł����A�P��CD�ł͏��������ł��B�Ȃ����Q�Ȃłr�����������������t���Ă���B

�����R�[�l���y�̗ǂ��Ƃ���͂����Ӗ��ňꔭ�^��I�Ȑ��X�����������āA�Č����o���Ȃ��������Ă��邱�Ƃł��ˁB�܂��A1�Ȃɂ������鎞�ԂȂǂ낭�ɂȂ������̂ł��傤���B

�s�A�m�E�\���Ȃ���X�L���b�g�ȁA�T�C�P�ȃX�E�B���M���O�E�����h���E�r�[�g�A����������y���܂Ńo���G�[�V�����ɕx���e�̂P���B�����f�B�́A����Ȃɑ���Ȑl�ł��A���̃T���g���݂̂̃I���W�i���B�O�ɂ������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������̂ł��B

�@ENNIO MORRICONE�uCOME IMPARAI AD AMARE LE DONNE�v (2006)

�@ENNIO MORRICONE�uCOME IMPARAI AD AMARE LE DONNE�v (2006)

![]()

�Q�O�O�U�N�U���Q�X��

��ȁA��������Ƃ͎v���Ȃ�

�}���[�E���f�B�A�C�B�P�X�U�V�N���܂�̕��l��ƁB�Z�l�K���l�ƃt�����X�l�̊Ԃɐ��܂��B�W�T�N�ɂP�V�Ńf�����[�B

���ɒ���͉����ɂ��y�Ԃ��A�{�Z�ҏW���{�M����B�Ȃ��Q�O�N����Ȃ�����������Ƃ�����̂��s�v�c���B�m���Ăďo���Ȃ��̂��A�m��Ȃ�����o���Ȃ��̂��B��̃t�����X�ɂǂꂾ���m���Ă��Ȃ���Ƃ�����̂��Ǝv���B

�����ʔ����̂��A��������A�����|�����B���|��]�Ȃǂ�ǂ�ŁA���̏��������������Ă��邩�A�����[���T������Ă��邩�A�����V�������߂��A����炪�m���ɂ킩�邱�Ƃ�����B�������Ă��肪�������Ƃ�����B�������A���ہA���̍�Ƃ��Y����Ȃ��Ȃ�̂́A���ł��Ȃ����͂̊�Ȕz��A��ȏo���ɂ���̂ł͂Ȃ����B�܂�͕��͂��̂��̂��i�|�ꂽ���{��ł͂���܂����j�B���ꂪ�O�q�̕��|��]�����Ƃ���̐[�݂⌻�����q���邱�Ƃ����낤���A���ꂪ���������ď����͊��ł���ɂȂ��B

�}���[�E���f�B�A�C�̕��͂͂Ƃɂ�����Ȉʒu�W�𐬂��Ă���B

�Ӗ�����Ƃ���́A���A���Y�������ł͂Ȃ��Ǝv���B�����ł͂Ȃ��ǂ����Ƌ��炭�q�����Ă��܂��Ă���B�Ⴆ�ŏ��́u���N�����v�̕��͂͂������B�u���e�ƕ�e�Ƃӂ���̑��q�����̏����Ȃ��݂�F�̌����A���䂩�������߂炢�Ȃ���悤�₭�J���Ă͂��̂��̂ЂƂ�����̉֎q������A�t�H�[�N�̂ق��͂��̂�������Ȃ�Ƃ��Ăł����̉��܂ʼn����������Ƃ���̂ŁA���R�I�ł������ȂŖ����������ꂽ�l�̐O����̓t�H�[�N�̎����肾�����͂ݏo���v���̂��t�H�[�N�̎��_�ɗ����Ă��܂��Ă��邱�̕��͂��A���}�ȓ���`�ʂ̒��ɂЂ�����Ȃ�ł���̂ɂ�����Ƃ����|����������B�ӂ��Ƃ���H�n��������ЂƂ̃p�������ȘH�n�ɏo�Ă��܂��悤�Ȉ�a�������̍�Ƃ̏����ł͕p�ɂɌ����̂��B���Ȃ��Ƃ����{�ɂ͂��Ȃ��^�C�v�̍�Ƃ��Ǝv���B

�@�w�݂�ȗF�����x �}���[�E���f�B�A�C (�C���X�N���v�g)

�@�w�݂�ȗF�����x �}���[�E���f�B�A�C (�C���X�N���v�g)

![]()

�Q�O�O�U�N�U���P�X��

������ƃy�C���t�@�E���e���Y�ɖ߂��Ă܂�

�r�g�`�b�j�̐V�����Ђ�����Əo�Ă܂����B�Q�O�O�R�N�ȗ��ŋv���U�肩�B����̓X�g�����O�X��z�[���Z�N�V�������z���A���Ȃ�y�C���t�@�E���e���Y�ɋ߂��ł��B�ǂ������������ł��傤���H

�X�N���b�e�B�E�|���b�e�B�̐V����o���悤�����A�����̃~���[�W�b�N�E�}�K�W���̓��f�B�E�t���C���̐V�씭�\�ɍ��킹�āA�A�Y�e�b�N�J�����𒆐S�Ƀl�I�A�R�̓��W��g�ނ���炵���B���A�l�I�A�R�̔g�����Ă���Ƃ����C�z�͎��͑S�������Ȃ��̂����A�ǂ����Ŏd�|�����Ă�̂��ȁB

�Ƃ������A�r�g�`�b�j�͔�r�I�Ǎ��������Ă���Ă���A�C�M���X�ł͊��ƃ��X�y�N�g����Ă���悤�ŁA�R�[���h�v���C�̘A���Ȃ������Ă�炵�����A���̓C�M���X�ɂƂ��āA����͔��ɖ]�܂������Ƃ��Ǝv���܂��B

���ς�炸�A�W�����E�w�b�h�̃M�^�[�͗ǂ����Ŗ��Ă邵�A�v���U��̔ޓ��Ȃ�ł͂̃X�g�����O�X�E�A�����W������A�����������I�ȃo���h�Ȃ�ȂƉ��߂Ďv��������B

������Ǝ������C�Â����܂����B�}�C�P���E�w�b�h�ɂ͊��ӂ��Ă��A�ق�ƁB

�@

�@

SHACK�uTHE CORNER OF MILES AND GIL�v(2006)

![]()

�Q�O�O�U�N�U���P�V��

���`���[�h�E�t���C�V���[�Ǔ��͂������炢�ł��傤

�u������ʁv�i�T�T�N�E�āj���`���[�h�E�t���C�V���[�i�v�n�v�v�n�v�j

���˂ɕ������ꂽ�u������ʁv�B���Ԃ�v�n�v�v�n�v�Ȃ�t���C�V���[�Ǔ����炢�̈ӎ��͂��������낤�B�����玄�͂v�n�v�v�n�v��M�����Ă܂���B

���ꂩ��G���u�������������@�Q�Q���v�ł́A�t���C�V���|�Ǔ��Βk�Ƃ��Ă���ȏ�Ȃ��g�����A����@�� �~ �@���d�F�������B�Ȃ��Ȃ������[���b���ǂ߂�B�i�l���Q���p�����B�e����̂͑�ς��Ƃ����b�ɂȂ��āA���ꂾ���ʼn��X�Ƙb������ł���j

��������ł��������t���C�V���[�̉f��͌��Ă��ĂQ�X�{�B����ł��A�S�R���߂Ă��Ȃ��ł����A�Ƃɂ�������l�̓��o�[�g�E�A���h���b�`�i�I���h���b�`�j����肢�Ƃ���������Ă���B���ɂ����̂Ƃ���A���f�������ł����A�������ăA���h���b�`�͖����ɂƂ�ł��Ȃ��V�[���i�^���j�������āA�˂��グ�Ă�����̂������ł����A�t���C�V���[��������ˁB

�u������ʁv�͂P�X�O�U�N�̎��b�ł���E�l�������f��ɂ������̂ŁA���̐l�͂����������̎�̔ƍߎ��b�݂����Ȃ̂���������B���Ă���B�������ꂪ�����Ƃ��㖼���Ƃ��Ă���オ���ė��邱�Ƃ��Ȃ��A�܂�Ō����ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ���ł����B�ǂ�������ȕs�C������Y�킹�Ă��āA�㖡�������B���́u������ʁv�����X�g�V�[���͂��Ȃ�A�S�ŗe�͂Ȃ������B

![]()

�Q�O�O�U�N�U���P�U��

�����ŗ����e���T�E�e�����A�W���M�X�E�J����

�u�v���b�g�z�[���v�i�O�O�N�E�����j�W���E�W�����N�[�i�c�u�c�j

�u��u�̖��v�ɑ����W���E�W�����N�[�̑�2��͂P�T�O�����钷�ڂ̒�������j�ƂȂ����B����͂P�X�V�X�N����P�X�X�P�N�܂ŕ`�����B�R���Ȃ̟��z�i�t�F�������j�Ƃ��������o���_�ɁA��҂����ō\�����ꂽ�������c�����ƂƂ��ɔ��W�A�]���A���U���J��Ԃ��Ȃ��痷�ɏo��B

�����ɏo�Ă���̂́A���y�A���y�A���y�ł���B�W���M�X�J���r���b�W�E�s�[�v���́u�W���M�X�J���v���▭�Ȓ�����ŃJ���@�[����A���W�I����̓e���T�E�e���̉̂������B���c�̘A���̓M�^�[����ɖ炵�ăt�H�[�N���̂��A���̂����o���h���n�߂ăI���^�i�e�B���Ƃ��������Ȃ����[�t�@�C�ȉ��t�ɋÂ肾���A�X�e�[�W�ł͂ւȂ��傱�ȃp���N�ŃS�~�𓊂������A���Ƃ̃v���O�����ɂ͑o�q�o���̂v�������ȃA�C�h���̗w���������Ă���B���������R�̒��ŁA�����ő�q�b�g�����炵���u�v���b�g�z�[���v�Ƃ����q�n�b�j�o���[�h�������B�f��̃T���g���߂��͔̂���ÍO�ŁA���D�Y�����y���A������ƃS�_�[�����ӎ����������Ŗ��Ă͏����A���Ă͏�����B

�����̍L�������ɂ��������B���c�A���������Ă��Ă��w�i�Ɉ��܂�ď������_�ł����Ȃ��B���Ԃ��v���ʂ�ɓ����Ȃ����̂悤�ɁA��ʂ��ς��̂�҂��Ă��Ă����̏�ʂ܂łɂ��炢������B�D�Ԃ�����Ƃ����̂ŁA�������X�J�������Ƃ炦�Ă��Ă��A�D�Ԃ̉������ʼn�ʂ͓����Ȃ��B����҂��Ă���Ɖ�ʂɋD�Ԃ͓����ė���̂������c�A�������Ēʂ�߂��A�A���͑���e�܂��Ȃ��猩����݂̂��B

���ƃg���b�N���R�̒���������������đ����ė����Ǝv������A�H���ԈႦ���̂��A�����t�^�[�����Ė߂��Ă������B

�W���W�����N�[�������Ǝv���̂͂����������ŁA���ł���������ʂ�����Ȃɂ����Ƃ��Ƃ��B���Ă��܂��̂��ƁA����������Ƌ����Ă���قǂ��B�Ƃ������Y�z�œ����~���������̏]�Z�킪�X�q����ʐ^�����o��������V�[���A���̃o�b�N�̍L��ȎR�A�R�̕��i�A�����o���]�Z��̎�A���ۋ����܂����B

���̊ēA�q�n�b�j�ł��ˁB

�@

�ެ�ެݸ��̉f��@��Q��

![]()

�Q�O�O�U�N�U���@�P�S��

��͂��x����Ɣ������Ȃ��炵��

�������ł͂Ȃ����A�A�����J�ł͌R�ւƊ��U���郊�N���[�^�[�����āA�������\�Z���������Ă���B�\��̎q�����I�݂Ɋ��U���ē���Ă��܂��ƁA���ƂŎ~�߂����Ǝv���Ă��R�Ŗ����N�����Ď~�߂�����ꂽ�Ƃ����L�^�Ƃ��Ďc�邱�ƂɂȂ�A���ԂŏA�E���悤�Ƃ����ہA�R�̉��_�L�^���`�F�b�N����ďA�E�̓���������B�ƁA������āA�q�������͌R�����Ȃ��ł���B

�R�ł́A�g�}�g�W���[�X����ꂽ�L���x�c��l�Ԃ̓��Ɍ����ĂČ����܂���̂����K���B�㊯�͊|���������v����B�u���̏����E���A���̎q�����E���A�E���A�E���A�S���E���I�v�A�����J�̕��m�͗��K�ł�������ċ���ł���B

�C���N����A�������m�̈�l�͂������B�C���N�̈�ʐl�Ƙb�����Ă����B�����q���������B�ˑR�ǂ����ŏ㊯�̍U������Ƃ������߂���сA��Ăɏe���˂��n�܂����B�I����Ă݂�ƌ������̂͂������܂ł�������ɘb���Ă����C���N�̏��̎q�̑̂̈ꕔ�������B���ōU�������̂��͂킩���Ă��Ȃ��B�����ɂ͈�ʐl�������Ȃ������B

�������A�킩�肫���Ă��邱�Ƃ����A�푈���ɂ����āA���œG�ƈ�ʐl�̋�ʂ͖������B��ʐl�̎p�����Ă���G�̉\������菜�����͏o���Ȃ����̂ɁA���m�͂������ȉ��ɂ��т��т����Ė���Ȃ�����J��Ԃ��Ă���A�����肾���炾�B

���ہA�m�肽�����Ƃ͂��������ׂ����b�ł���B���|�Ƃ͌����A�{���̘b���ǂ����P���ɂ͉L�ۂ݂ɏo���Ȃ����B

�����A�A�����J�l�̖��m���ߌ����L���Ă���̂͗e�Ղɗ\�z���o����B

����ł��u���m�v�̑O�ɁA�悭�g���錾�t�A�u�z���͂��g���v�B

������̕�����͂���d�v�ł͂Ȃ����H

�ߗ��s�҂▯�Ԑl�̌딚�E��˂����O�ɁA�z���͂�����A���͂����ɂ���̂ł͂Ȃ����Ƃ͖����ł͂Ȃ����B

���̐푈�ɑ���z���͂́A��ɃW���[�[�t�E�w���[�́w�L���b�`���Q�Q�x��e�B���E�I�u���C�G���̏����Ȃǂɕ����Ă�����x�ł͂���܂����B

�@�w�������Ă���Ȃ��A�����J��Ҋv���@�Ȃ����̍��ɂ܂���]������̂��x��@���ʁ@(�C��)

�@�w�������Ă���Ȃ��A�����J��Ҋv���@�Ȃ����̍��ɂ܂���]������̂��x��@���ʁ@(�C��)

![]()

�Q�O�O�U�N�U���P�O��

�Ƃ͂����A�W���E�W�����N�[�̐����͌���킩��ł͂Ȃ���

�u�̈�ȁv�i�O�R�N�E�����j�W���E�W�����N�[�i�c�u�c�j

�u�̈�ȁv�����P�����āA����ς�ǂ������B

���Ԃx�������Ă��ǂ����낤�B�������̃X�s�[�h���A���̉f�悾���̂��̂�����B

�����āA�����ɉf���Ă���Ƃ����A�l���̌�����������ۂޑN�₩��������B

���]�Ԃ̃X�s�[�h�ƃo�C�N�̃X�s�[�h���w�Ǔ����ł���B��̂���͂ǂ��������Ƃ��ƍl����̂����킩��Ȃ��B���������G��ɖ������A���x�����̊G�����邽�߂ɉ�L�ɒʂ��߂�悤�ɁA�u����ȁv�̎��]�Ԃƃo�C�N�̃X�s�[�h�������������߂ɌJ��Ԃ����̉f������������ƂɂȂ邾�낤�B

�r���r���ƃV���I�W�C�Ƃ�����l���A�Е����������邩�Ǝv���A���̊Ԃɂ��A�����Е�������B����̓`���I�`���I�ƃ`���I�T���̊W�ɂ����Ă������ŁA�C�������牡�ɂ���B

�����炱���͂����ɂ����̂��H�@����ȋ^��Ȃǂ����܂��Ȃ��ɁA�J�����������ړ�����A�����͗�����������ď��߂��炻���ɂ������̂悤�ɐU�����Ă���B

�������A����Ɉ�l�Â����f��Ȃ��Ȃ�A�I���ɂ͒N�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��B

�@�@

�@�@

�ެ�ެݸ-�̉f��@��R��

![]()

�Q�O�O�U�N�U���@�X��

���̐����͐������ɂ����A�Ƃ������{���ɐ����̂��H

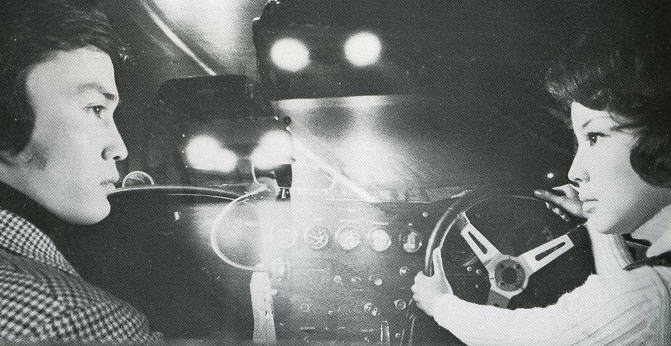

�u��u�̖��v�i�X�V�N�E�����j�W���E�W�����N�[�i�c�u�c�j

�W���E�W�����N�[�̑�P��u��u�̖��v�͂ǂ��ɂ��~���̖����b�Ŏ�l��������i�E�ƁF�X���j�����Ɋ���ړ������ɂ����B�ǂ�������������̂��킩��Ȃ��f�悾�B�������A�����������ނ����ɐԗ��X�Ƃ����Ƃ��낪�����āA�x�b�\���Ɠ����Ŗ��ɍD���������Ă��܂��B���ɒp����������ʂ����Ȃ��炸����A�P�`�����悤�Ǝv��������B�w�E�������Ȃ��������Ȃ��̂����A����ł��Ȃ��A���̉f��͑f���炵���ƌ��킸�ɂ͂����Ȃ��B

�ē��Q�V�ŎB�����f��ł���B�����ɂ͐l�Ԃ̂��������邱�Ƃ̑ދ������Ă��t�����Ă���B�������悤���A���������҂��悤���A���̑ދ����͔@���Ƃ�����������u���B

�B���Ă��܂������̂͂��傤���Ȃ��Ƃ��������ŁA���̉f��͈��|�I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂����B

�����ȃk�[���F���o�[�O�ƌ����邩������Ȃ��B�u����ɂ��₪��v�u��l�͔����Ă���Ȃ��v�Ɠ����n�_�ɗ����A�u��̐l�X�v�u�n���̓����s�v���l�̒B����������B�u���q���v�u���Ƃ����u�v�ƁA�k�[���F���o�[�O�͑S�Ă�������n�܂����̂ł͂Ȃ��������B

���ꂪ�ǂ������B�ƌ���ꂽ���̔��_�Ƃ����̂͂܂����Ă������̂����B

�Ă��t�����Ƃ���ŁA���ꂪ��̉��ɂȂ�̂ł����B�l�͂����ʂ�߂��āh�l�h�ɂȂ����Ƃ����B������̂��{�����Ƃ����̂ɁB

�܂�A�u����ɂ��₪��v�͔n���ɂ��悤�Ǝv���Δn���ɏo����f��ł���B���ہA����ɂ��Ȃ��l�͑���ɂ��Ȃ��̂��B

�h���L���h�ƒk���Ă��܂��A�����Řb�͏I���B

�u�����I�v�Ƃ����l������A�u�����H�v�Ƃ����l�����邵�A�܂��u�����I�v�ƌ����Ă�l���u�����H�v�Ƃ����l���A�������тĂ������ɂ����Ă͂ǂ����ł��������Ƃł��傤�B

����ɂ��Ă��A�E�[���H��̒ʂ�ŃC���C���˂������Ă���p���A�u���������v�ȁB

�@�@�@�@

�ެ�ެݸ��̉f�� ��P��

![]()

�Q�O�O�U�N�U���@�W��

�h�D�[�s�[�Y��

�����x�c���܂������o�����B�w�h�D�[�s�[�^�C���x�̔��\�͂X�T�N�Ƃ���������͂��̑O�ɂȂ��Ă��܂��̂��B�܂�͓`���̃o���h�@�h�D�[�s�[�Y���P�O�N���o�ĕ�������̂��B�Ƃ������Ƃ͂��̃L�������C���E�m���@�N��������̍��͂����H

�܂��͐�s���Ĕ������ꂽ�V���O���b�c�u�t�H�[�G�o�[�E�����@�~���[�W�b�N�E�~�[���Q�v���B

�����Ȃ�u��������[�ԁv�łr�s�`�q�s�B�`�G�R�E�r���[�e�B�[�̂X�Q�N���Ȃ̋L�����������ܑh��B

������A�����Ă݂��{�ƃZ���t�E�J�o�[�̓A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�ƃn�[���j�[�݂̂̃V���v�������nj��̐k�������݂ƂȂ��Ęc�ނƂ���܂ōs���Ă��܂��R�A�E�A�V�b�h�ȃo�[�W�����B���̊��o�ł���A�����x�c�ɂ͏o�����ł��B���̎��R�ȃG�R�[�̐[�݁B�����B

�܂��A���ƂR�Ȃ̓h�D�[�s�[�Y�ł͂Ȃ���ł����A�����x�c�̐������t�����N�E�U�b�p�̐��_�������p���o�n�o���͑S�Ăɋ��ʂ��Ă���B����̗\���́A�܂��ԈႢ�Ȃ��B

�V���Q�W���̂Q�����A���o���u�c�n�n�o�d�d�@�s�h�l�d�Q�v���҂�����܂���B

�@

�@

(�������A���ײݥɳާ��́A�����ޯ̧۰��ް���̑��R���q�������炵����ł���)

![]()

�Q�O�O�U�N�U���@�U��

�i�T�j�G���E�z�[�\�[���Ƃ������C�ȍ��

���N�́w�ꕶ���x��ǂ�ňȗ��A�ǂ����z�[�\�[���̂��Ƃ������|����A�W����T���悤�ɂȂ����B�O�ɓǂi����q�́w�A�����J��O�����̒a���P�X�T�O�N��̏�����Ƃ����x(�ʗ���)�ł��P�X���I�̗��s��Ƃ̑�������w�𒆐S�Ƃ��鏗���ł��������Ƃɑ��A�z�[�\�[�������Ȃ�A�C�ɍ��Ɏ����Ă������Ƃ��L�q����Ă��Ėʔ��������̂����A���̍�Ƃ͂��̎��A�h�i�ȃs���[���^���ł���Ȃ���A�K�������w���I�ȃX�g�[���[���x���Ƃ��ĕ`���̂łȂ��A���g���ʓI�ɂ͋��E��f�r���A�A���r���@�����X�ɉՂ܂�Ă����߂�����A���������_�Â��Ă���Ƃ������͗h�ꓮ���Ă���B�������A�ꌩ�ދ��ŕ��}�Ȋ��ʃe�[�}�Ǝv���Ă���w�ꕶ���x������Ƃ��ēǂ܂ꑱ���Ă��闝�R���낤�B

����ǂw�ꕶ���̒f�w�x�́A���{�i�T�j�G���E�z�[�\�[������w�ꕶ���x�P�T�O���N�ɂ�����A�Ҏ[�����w�ꕶ���x�����{�Ƃ������Ƃ��`�e�����ȏ������A�w�ꕶ���x�̓䂪�����Ɋ��S�ɂ͉����Ă��Ȃ����Ƃ����X�ɏ؋����ĂĂ���悤�Ȃ��̂ŁA�ӊO�ɖʔ����B

���C�ł��܂�l�Ɛڂ��邱�Ƃ�����ł͂Ȃ��������̍�Ƃ��A���̂ɂ���������߂������������`�����Ƃ��o�����̂��B�~�X�e���A�X�ȍ�Ƃ��B

�������܂��A���[�݂ɂ͂܂肻���ȋC������B

������A�{�����ɂ��鐼�J��Ƃ̘_���u�w�ꕶ���x�̉f�����v�́A�������ɉf���I���Ǝv���ēǂ�ł����̂ŁA�C�ɂ��������B�{�l�����ہA�f���ɂ͂�������Ă����炵���̂ł���B�ܘ_�A�z�[�\�[���͉f��̑��݂��Ȃ���������̍�Ƃł���B

�@�w�ꕶ���̒f�w�x �ē����� ��(�J���Џo��)

�@�w�ꕶ���̒f�w�x �ē����� ��(�J���Џo��)

![]()

�Q�O�O�U�N�T���R�O��

�W�����E�t�F�C�q�C�@�������Ȃ��

�P�X�V�W�N�h�C�c�ōs��ꂽ�W�����E�t�F�C�q�C�̂k�h�u�d���b�c�Ŕ������ꂽ�B��ɂ���ĂЂƂ�łЂ�����e���Ă䂭�A�̂������Ȃ��Ƒt����A�v���̂ق��q�Ȃ̔��肪����ʼn����傫�������B���S�ɃJ���g�����Ă����X�O�N��ȍ~�����m��ʐl�ԂƂ��Ă͂��̔���̑傫���͂ɂ킩�ɂ͐M����قǂ��B�h�C�c�ł͗]���l�C���������̂��낤���B

�������A�������t���������Ă���A����͂�����͂�t�F�C�q�C�̉��ł���B�J���g���[��u���[�X������ɂ�����̂́A�����f�B�����킶��ƕ���Ă����A���e��Ȃ���������ɏo�����Ē��a���痣�ꂽ�n�_�ւƋȂ�A�ꋎ���Ă����Ă��܂��B�`��ȃt�B���K�[�s�b�L���O���������r������X���A�������������r�Ԃ��̂悤�ɁA�����ăt�F�C�q�C�̃M�^�[�͗D�����\��͂��Ă��Ȃ��B�@

����ł�����ȉ������������������B

�~���̂Ȃ���ɋ~���̂Ȃ����y�B�M�^�[�̃����f�B�B�t�F�C�q�C�͌����ĉ�����낤�Ƃ��Ȃ��B�ǖق��Ƃ����̂ɂ₽��Ǝ萔�̑��������A���킵�Ȃ����Èł̒��ŋ����݂̂��B

JOHN FAHEY�@�u�����@�������v(2006)

JOHN FAHEY�@�u�����@�������v(2006)

![]()

�Q�O�O�U�N�T���Q�Q��

�A�����J�͌��z�i�������j����

�u�t���[�N�X�v�i�R�Q�N�j�g�b�h�E�u���E�j���O�i�c�u�c�j

���N��������J����A���N�ɓ����ăf�W�^���E���}�X�^�[�c�u�c���������ꂽ�悤�ł���B���l�A�r�̂Ȃ������A�葫�̂Ȃ��j�A���g�̂Ȃ��j�A�V�����o�����o���A�s���w�b�h�̏��������A�E�ʂ̏����ȂǁA�u���E�j���O���X�J�E�g�����T�[�J�X�̃X�^�[�������勓�o�����Ă���B

�X�̒��ŏ��l��s���w�b�h�̏����������V��ł���V�[�������z�I�łƂ�킯��ۂɎc��V�[�����B�u���E�j���O�Ƀt�@���^�W�[�f����B��Ӑ}���������Ƃ͎v��ꂸ�A���ӎ��Ɍ��o���Ă��܂������̂��Ƃ͎v�����A�i�T�j�G���E�z�[�\�[���́w�ꕶ���x�Ɍ����X�̉��n�ł̃w�X�^�A�p�[���Ɩq�t�̖���V�[���̂悤�ɃA�����J�ɂ͋ߑ�ɂ����Ă��i���������ߑォ�炵�����݂��Ȃ��̂����j���z�I����Ԃ��ۂ�����J���u�Ԃ�����B�f���B�b�h�E�����`�́u���C���h�E�A�b�g�E�n�[�g�v�̕����������̏����������ӂ�ӂ猻����̃V�[�����v���o�����B�A�����J�͋ߑ�ɂ����Ă��_�b�⌶�z���E���n�����ꑱ���鍑�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ����́w�t���[�N�X�x�����Ă�������B

���z���E�ƌ������C�R�[���ł��邱�Ƃ��A�����J�͍����̂��`�������Ă���̂��B

����ɂ��Ă����̉f��ɏo�Ă���l�X�ȏ������͉���!?

�N���I�p�g���ƃt���[�_�̑ΏƂ�����ɂ��D�D�D����A����ȏ�͌����܂��A�b���܂��B

�@�@

�@�@

![]()

![]()

�Q�O�O�U�N�T���Q�P��

�܂��u���I���v�̎����������������Ǝv�������D�D�D

�u�A���W�F���v�i�O�T�N�j�����b�N�E�x�b�\��

�ǂ�Ȃɑʍ�ł��߂��Ȃ������́B�����b�N�E�x�b�\���̈̂��Ƃ���́A���̉f����X�O���ɂ��Ă��܂������Ƃ��B�m���ɂ���ȏ�ɒ����ƍ��₾���A�{���Ȃ畁�ʂɂQ���ԂɂȂ���e�ł���B�����������A�Z�������ɐ����V���b�g�����߂��Ă��Ȃ�i�D�����Ȃ����ƂɂȂ����B�Ƃ͂����A��ʂ̐ꖡ���͈̂����Ȃ��B���������̓J�����̃e�B�G���[�E�A���{�K�X�g�ɋ~����킯�����A�ɂ��ނ炭�̓p���̕��i�ɋC������邱�ƂȂ��������ɂ��ċc�_�ɓO����ׂ��������B�����p���̕��i�𑶕��ɂƂ炦���f���͉f��Ƃ��Đ\�����Ȃ��������B�X�g�[���[�Ɋւ��ẮA�����܂łɐԗ��X�ɏ�Ȃ����e�̓t�����X�f��ɂ͂܂܂��邱�ƂȂ̂œ����Ȃ��B���Ă��u�����~�߂Ȃ��Łv���́u�����V�B�E�����B�v���̂���Ȃ肳����ꂽ���̂ł��B����ł��ǂ�ȂɐȊ���f�I�ł������s�����B�����Ƀ����b�N�E�x�b�\���̂ǂ����悤���Ȃ��t�����X�l�C����������B�x�b�\���͂����𗠐��Ă��Ȃ��̂��B

�������ŁA���ǎ��n�ƌ�����̂��A���j���E�K���o���N�̉��y�������Ƃ��Ă��A���ɂ͏\���[���ł�����e�ł������B

![]()

�Q�O�O�U�N�T���Q�O��

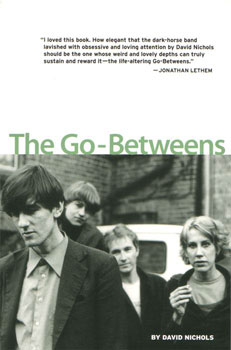

�O�����g�E�}�N���i��(THE GO-BETWEENS)����

�S�[�E�r�g�E�B�[���Y�̃O�����g�E�}�N���i�����T���U���ɖS���Ȃ����B�Q���ɐ��̘b�ʼn������Ă܂��S�W�B�r�g�E�B�[���Y�͂Q�O�O�O�N�ɂP�O�N�Ԃ�Ƀo���h���Č����������A�N�I���e�B�������Ȃ����������Ȃ��o���h���B�V�삪�o��̂��y���݂ȃo���h�̈�ł���A���N���I���W�i���E�A���o���Ƃk�h�u�d�Ղ��o���ȂNJ����͂����Ԃ�����������B

��̂l�`�q�x����̃y�[�W�uCapas de Culto �v�ihttp://capasdeculto.blogspot.com/�j�ŃO�����g�̎ʐ^���ڂ��Ă���̂͌������Ă����̂����A���̐^�ӂɂ͑S���C�Â��Ȃ������B�����A���{�̎G�������ď��߂Ēm�����B

�O�����g�Ƒ��_�̃��o�[�g�E�t�H�X�^�[�͕v�X���D�ꂽ�\���O���C�^�[�����A�w�s�b�̃A���f�B�E�p�[�g���b�W�ƃR�����E���[���f�B���O�̂悤�ɂo�n�o�Ƃ˂��ꂽ�������݂��Ɉ����Ȃ���e���������W�ł���A��l�����Ȃ���o���h�͐������Ȃ��B�����͓�����낤�B

�����������F�肵�܂��ƌ��������Ȃ��̂����A����ɂ��Ă��c�O�����鎀�ł���B

Grant McLennan(1958-2006)

(2005�NLIVE)

![]()

�Q�O�O�U�N�T���P�X��

�u����Ă��Ƃ������Ƃ�����v�Ƒ��ɂ͌������B

���Ɂ@���́A���R�@���̎����ė������e��ǂ݁A�u�S���̕��͍s���͂��Ă��邯��ǁA�`�ʂ̔���ʍ��݂�����B�N���`�ʂ̋Z�I���}�X�^�[������A�S�ɓS�_���i�ρj�v�ƕ]�����������B���ꂪ�������̂��낤���B���̌�̏��R�@���̏����͕`�ʂ��f���炵���̂��B�������A���̕`�ʂƂ́A��ʂ̌q�����ł�������A������̎g�����ł���A���ɉf��I���Ƃ����C������B���̍�Ƃ̐����ʂƂ����̂͐��ʂ̂��̂ł͂Ȃ��B�N���ڂ������Ȃ��悤�ȏ����ȓX��A���̑��a�A�K�[�h�����n�ł���B�ꌩ�̂��������̏�Ȃ��̂����A���������Ȃ̂ŋ�ԓI�ɊJ���Ă���B�͋������犴����B���̗͋����Ƃ̓t���[�����ӎ����Ȃ���ʂ̑傫���ł���A����͎n�܂���I�����Ȃ��A���ӎ��ɑI��Ă��邩�̂悤�ɃX�P�[���������Ă��Ȃ��B�������A�����ɓI�m�ȏ������z���邱�ƂŁA�����Ƀp�Y���͂��܂�̂��B

�u�V�l�Ɣ��v�Ƃ����Z�҂ł́A����ǂő̂��s���R�ȘV�l���ӂƗ���������i���X�ɒʂ��悤�ɂȂ�B��������Ŕ����Ă͂��̓X�Ɏ����Ă������B���鎞�A�X�̖����V�l�̉ƂɓˑR����Ă���B���̌�A��x�A���ƘV�l�͎U���ɏo�ċߏ��̌����֍s���A�V�l�������w�����B

���ꂩ�炵�炭�V�l�͓X�ɒʂ�Ȃ������B�v���U��ɓX�ɗ����V�l�͖��ɓ̒����������o���B

�b�͂��ꂾ�������A�V�l�̐�������т��������ł͂Ȃ����Ƃ�A�����̔��̕`�ʂ��тт�͋����������̔��Ƃ̑Δ�œ`����Ă���B��������ł�͂�ǂ����悤���Ȃ��V�l�̎₵���͏����S�̂��B

���R�@���̍�i�͏��Ȃ��̂����A���̍�i�W�Ɏ��߂��Ă���͔̂����قǂ��B�ق��ɂ��u���̐����v�u�����Ȓ��v�Ȃǂ�����A�ׂ��߂���薼�����łɂ�����B

�@

�@

�w���X�̖��q(�p��)�E���e�x(�u�k�Е��|����)

![]()

�Q�O�O�U�N�T���P�Q��

�����������݂����ꊴ���~�����B

�u�u���[�E���N�C�G���v�i�O�S�N�j�j�R���E�u�[�N���G�t(DVD)

�Ă��ς��Ƃ悭�����Ă���f��B��ԕ`�����������̂͌����A����Ђ̒��Ԃ����������������A�i���L�������̂ƁA�V�т����Ȃ��̂ƂŁA�\�ʓI�ȃL�����N�^�[���������ė��Ȃ������B

�z�e���̏]�ƈ��̏������ʂɗ���ł��āA�J�t�F���ǂ����֓����Ė��Ӗ��Ɏ�l���Ɖ�b���Č��lj����N���Ȃ��Ƃ��A�z�����ꂷ��ɗF�D�I�ɐڂ��Ă��钇�Ԃ��ɁX�����Ƃ��A�����f��I�ɒ]�т܂����Ă�Ƃ��낪�Ȃ��ƁA�t�����X�f��炵���Ȃ��B

�j�̗F��̕�����Ȃ����N���C�}�b�N�X�̃V���b�N�̊��i�����ɗ���҂�����̂ł͂Ƃ����^���������̒��̂ЂƂ��Ƃ����̂Ɂj�������Ă��āA�t�����`�E�m���[���ɂȂ肻���ˁA�Ȃ̂Ȃ��������ʓI�ƍ߉f��ɏI����Ă���B

���т��т��Ă���̂Ȃ�Ď~�߂܂��傤�B�����Ƃ��݂�����Ă��ėǂ��Ǝ��Ȃv���Ă��܂����ǁA�Ȃ��Ȃ��������Ńt�����X�f�悪�m��Ȃ��Ԃɓ��{�ł����J����邱�Ƃ������Ȃ����B���܂�t�����X�f��ł��邱�Ƃ��ӎ������Ɍ����Ă���Ƃ������A���炻���]��ł���悤�ł����邪�A���̉f��͂����������i�����d������f��Ƃ͋t�s����`�ŏo�ė����Ǝv�����̂����ǁA�����������������o���Ȃ��Ȃ��Ă���̂��Ȃ��Ƃ����C������B

�}�V���[�E�J�\���B�b�c�̎��ӂƊW���Ă���f��Ȃ̂ŁA�i���Љ��l�퍷�ʂ̕��͋C�͈���O�ɏo��Ό����Ă��܂��Ƃ�����C�͕Y���Ă��āA�Љ�̓t�����X�̓��F�o�Ă邯�ǁB

�@

�@

�t�����X�F�̎c�������Ƒ~���W�߂����̂悤�Ȃ������Ȗ��킢

![]()

�Q�O�O�U�N�T���P�P��

�A�W�A���E�m���[���ւ̌��y�͂�͂�K�v��

��{�@���́A���_�������\�ɔ������Ă��܂����C�^�[���B�v���ɉf��ɂ��ď������ɃX�e�B�[���ʐ^�̈��p�������Ȃ��Ă��܂��l�̕����M�p�o����̂ł͂Ȃ����낤���B�t�B�����E�m���[���𒆐S�ɏ����ꂽ�V���w�a���A������B�@�m���[���E�W�������̉��y�x�i�t�B�����E�A�[�g�Ёj�́A�Ȃ��Ȃ��ӕ\��˂��ʐ^�̗̍p�������A������̚n�D�����o�Ă��āA�{�S�̂���Z���ȃm���[���̈ł������オ���Ă���悤���B

�u�C���t�@�i���E�A�t�F�A�@�V�v�����グ���Ă���̂������[���B��{�@�����m���[���ɖڊo�߂��̂͂X�O�N��ɓ����Ă���Ȃ̂ŁA���̎��_�ł͊��ɍ��`�m���[���̍Ő����͉߂������Ă���B���݂̃m���[���̈��肵����l�C�ƁA���`�m���[���̎����͔����ɃY���Ă��āA���̌��⍁�`�f�悪���ނ������Ƃ�����A�A�W�A�̉f����m���[���̎��_�Ō��邱�Ƃ��r�₦�Ă��܂��Ă���̂��B�u�C���t�@�i���E�A�t�F�A�v�͂��������b��ɂȂ��Ă����f�悾�������A�������A���̎��_�̓X�g�[���[�̓ǂݎ��ł͂Ȃ��A�f��̊��\�I�ȕ����ł����Ăق����Ǝv���Ă����B���̖{�ł̑�{�̎��_�͏\���ɔ[���o������̂��B���Ɂu�V�v�ւ̌��y�ł��邱�ƂƊ؍��f��ɂ܂Ŕ������Ă���_���A�P�ɉߋ����܂Ƃ߂邾���łȂ��A���Ɍq�����Ă��Ċy���݂��B���܂��Ƀt�����X�̃m���[�����W�߂Ă���Ƃ�������Ă��ăh�L���Ƃ��Ă���B

���������A���N�͂������������b�N�E�x�b�\���̋v���Ԃ�̐V�삪���J�����悤�����A�����b�N�E�x�b�\�������̂ĂĂ͂����Ȃ��Ɩ����ɍl���Ă��鎄�Ƃ��ẮA��i�̏o���ƁA��{��m���[�����\�^�̃��C�^�[�̔������C�ɂȂ�Ƃ��낾�B���̓{�X�g���E�e�����Ƃ��f�j�X�E���w�C���A�}�C�N���E�R�i���[��]������悤�Ȃ�◝�����������C�^�[�͐M�p�ł��Ȃ��̂ł���i�r��~���Ƃ��B�g��@�m���������j�B

�@�w�a���A������B �ܰ٥�ެ�ق̉��y�x���{�@��

�@�w�a���A������B �ܰ٥�ެ�ق̉��y�x���{�@��

![]()

�Q�O�O�U�N�T�� �U��

�t�B�����E�m���[���̊����ȂP��

�u���e���i�f�����@�b���������j�v�i�S�X�N�j�W���[�t�E�g�E���C�X(DVD)

����̓}�b�L�����[�E�J���^�[�B���̐l�̓m���[���̍�Ƃł͂Ȃ��A�u�䓙�̐��U�̍ŗǂ̔N�v�i�S�U�N�j�̌��������A�l�X�Ȓ��삪�����ƁB�r�{�̓J���^�[�ƃ~���[�h�E�J�E�t�}���ɂȂ��Ă��邪�A�J�E�t�}���͖��O��݂��������ŁA���ۂ̓_���g���E�g�����{���Ԏ�莞���ɉB��ď������炵���B

���̃N���C���E�m���F����Ƃŏ����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��{�삾���A���e�͊����ȃt�B�����E�m���[�����B�X�g�[���[�̋~���̖����A�j����������|�����ٓI�ȔƍߓI�����A�ł̒��S����ǓƊ��ɂ��肬��Ƃ��߂����A���Ă��邱����̊�܂Ő��߂Ă���B���������̂��W����������ʐE�ƍ�Ƃ������Ă��܂��Ƃ��낪�����̃n���E�b�h�̒�[�����낤�B

�u�������ȁB�����͌N�������@���[���[�B���Ƃ͈����i�m�����������������j���B�v�@���̖��Z���t�ɂ͋��������Ȃ��B�{���ɂ悭������ȂƎv���B

�t�B�����E�m���[���Ƃ��Ă͂��܂�ɗL���ȉf��ł���A���ĂȂ��ች�̘b���o���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ邪�A���ۂɂ͂����Ȃ��Ȃ�����@��͂Ȃ��B�v����Ƀt�B�����E�m���[�����́A�{���}�C�i�[�ȑ��݂��Ƃ������Ƃ��B

���炽�߂Č��Ă݂�A�����������Ǝv���B

�@

�ŏ��̃^�C�g���́uDeadly Is the Female�v�ł������B

images�F

�@

�@�@

�@

![]()

�Q�O�O�U�N�T�� �S��

�f��͉R�����i�́A��������������O����Ȃ��j

���傤�ǁw�X�B��̖�̉f��w�Z�x�i���㏑�فj��ǂݏI������Ƃ���ɂs�u�������������̂Ō��Ă݂܂����B�R���P�R���T�T������̃e���r���m�u�X�B��̃h�L�������^���[�͉R�����v�B

�h�h�L�������^���[�ɂ��čl����h�h�L�������^���[�����Ƃ������ŁA���̃��C�L���O���B��Ƃ����ԑg�ɂȂ��Ă��Ȃ��炻�ꂪ�S���o�D���g�����t�B�N�V�����ɂȂ��Ă���B�i���^�ȁj

�X�B��̉f��́u�`�v���u�`�Q�v�����Ă��Ȃ����A�h�L�������^���[�f���w�nj��Ă��Ȃ����ǁA�����Ă��̐l�͂s�u�����āA���X�h�L�������^���[��������Ȃ��悤�ȉf���ɂ͑��X�G��Ă��邵�A�����������B

�h�L�������^���[����דI�ł����邵�A���o������A�R�����Ƃ����̂́A�����^������قǂ̎����ł��Ȃ����A�ʔ����̂́A�莝���̈����c�u�J�������g���āA��l���炢�ŎB���Ă��Ă����͂�f��ł���Ƃ������Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��A�����łǂ�ǂ�i��ł��邱�Ƃ��B�������������Ȃ��f��ł����ƍ����@�^�́u����ɐ�����v�͂܂��������ʂɉf��Ƃ��ĎB�e����Ă������A�͐������́u��������v�͂܂��Ɍl�I�f�悾�����B�ł��A�u��������v���������͂����������������̂��B����Ńh�L�������^���[�f������߂Ĉӎ������B

����̔ԑg�ł́A�ʂ�Ă������e�Ƃ̍ĉ���J�����������Ă̂��N�Ƃ��̕��e�i���Ƃ���͐��X�h�v�̖��ҏo���ł������j��X�B�炪�C���^�����[����Ƃ�����ʂ������āA������ɓ�l���������悤�ɂӂ����Ă�B���ꂪ�����f��Ƃ��������悤�̂Ȃ���ƂȂ��Ă��āA�����J�����̎莝���f���ł����ɂ���͉f��Ȃ̂��B

�������A���ꂪ�f��ł���Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��H

�����ĉ����ӂ����Ă��ł���A����͂����f��Ȃ̂��H

�ǂ����Ⴄ�B��͂�O�゠���Ă̓W�J�ɂ���Ă��̂ӂ����Ă��ʂ��f��ƂȂ�悤���B����̃y�L���p�[�ƃW���j�[�E�g�D�̈Ⴂ�Ɍq�����Ă���C������B

�ԑg�I�Ȍ��_�Ƃ��Ă���̂́A�h�L�������^���[���L�ۂ݂ɂ���ȁB�����̐���̂ЂƂ̍�i�ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv�����A�����[���̂́A���ꂪ�f��i���͂s�u���܂މf����i�j�Ƃ��Ėʔ������ǂ����́A��͂�h�L�������^���[�Ƃ̊ւ����Ɩ��ڂɌ��т��Ă���Ƃ������Ƃ��B���ꂪ�y�L���p�[�Ɍq����B�G���b�N�E�����[����S�_�[�����ɂ߂ď��l���ŊȒP�ɉf����B���Ă���B����@���⃔�F���_�[�X���f��ƃh�L�������g�̋��ԂŎB���Ă���ƍl���Ă��邱�Ƃ̃q���g������̔ԑg�̒��ɂ���悤�Ɋ������B

���@��j�A�����@�^�A�����@���A���܂������A�����쎡�Ȃǖʔ����A���������Q��B���h�ɉf��ȂP�{�ł����B

�@

�@

![]()

�Q�O�O�U�N�T�� �R��

���́A�������̓y�L���p�[��I�̂�

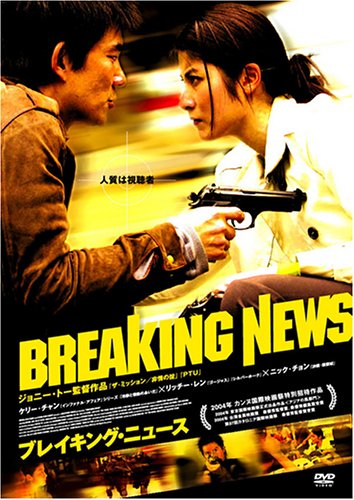

�u�u���C�L���O�E�j���[�X�v�i�O�S�N�j�W���j�[�E�g�D(DVD)

����ɂ��Ă����B�f��Ƃ����͓̂���B���̉f��͔�̑ł��ǂ��낪�����B������ʂ���������B�ǂɂ����ꂩ���鏝�������Ԃ������E���Ă��������c�ꖡ�B���̉�ʊp�x�������B�K�i�̌��Ԃ���`����B������ԃh�A�m�u�B�G���x�[�^�[�̓����̕`�ʁB�o�X�̑��ɊJ���������猩����ǂ���̃o�C�N�B���ɑf���炵���B�A�C�f�A���ځB�e���|�������B

���̈���ō��`�̊X���݂̕`�ʁ|�����炳�܂ɗǂ��B�ď钆�ɑ��̊Ԃ̋x�e�Ŕт�H���B�H�v���Â炵��BGM�B

�ʔ������������Ⴄ�B

�W���j�[�E�g�D�����������̂͂������B����͂��̖����o�����X�ŃX�^�C���b�V���ȉ��o�����ԁB�������ǂ����䖝�ł��Ȃ��B

���́A����ς�D���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�d�v�Ȃ̂̓X�^�C���ł͂Ȃ��B�Ⴆ�T���E�y�L���p�[�̃X���[���[�V�����͕ʂɓ���ȋZ�p�̃X���[���[�V�����ł͂Ȃ������B���ɋ���~���ނ���悤�Ȏv�������������̃X���[���[�V�����̓y�L���p�[�̉f��S�̂ō��o�������̂��B�����������ɂ����Ȃ�Ȃ������ƁA�y�L���p�[�̉f��͌���Ă����B�y�L���p�[�̃X�^�C���͂��肬��y�L���p�[�̑S�Ă𐬂藧��������E�̃V���b�g�������̂��B

�|���ăW���j�[�E�g�D�̃X�^�C���ɂ͐��藧�����Ă�����̂������B�X���݂��Y��߂��Ă͂����Ȃ��B������BGM�͂���Ȃ��B�H�����i�������߂��Ă͂����Ȃ��A�Ǝ��̊��͑i���Ă����B

���܂��Ɏv���̂��B�u�U�E�~�b�V�����@���̝|�v�i�W���j�[�E�g�D�j���Ղ�グ��O�ɁA�ǂ����āu�N���[�T�[�v�i�R���[�E�����j�̌���ɒN���C�t���Ȃ������̂��ƁB

�W���j�[�E�g�D���x����Ă͂����Ȃ��̂��B���Ԃ�r�͂����̂��낤���ǂ��B

���������Ӗ��ŁA���X�g���C�͗����Ă��邪��a���Ǝv���B

�o���F�P���[�E�`�����A���b�`�[�E����

�o���F�P���[�E�`�����A���b�`�[�E����

![]()

�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()