ぐじゃぐじゃロックミュージック その壱

ぐじゃぐじゃロックミュージック その壱

「ギターのことなど」 連続射殺魔

エレキギターという楽器はどういうものなのか、それがさっぱりわからない。もう40年以上にわたってロックンロールを聴いてきたけれども、エレキギターの音が好きなのだけれども。

でもうまいギターは好きじゃない。正確に言えばテクニカルな、技巧的なギターは好きじゃない。

エレキギターの音がすきなのだ。

ギターからシールドで直にアンプにつないで出す、素直で未加工の澄んだ音。

ファズやディストーションを効かせた濁って重い黒い音。

とんでもない音が出るエフェクターはいくらでもあるし、そもそもそれは電気的に増幅された振動なのだから、やろうと思えばほとんどすべての変化が可能であろう。

でもギターの音はどこまで行ってもギターの音。

根本的なかわらなさ。

ギターの音だけでびっくりした人が今までに数人いて、そのびっくりにはいろいろな意味があるのだけれども、ライブ村八分のA面一曲目、イントロの最初のカッティング、ギターリフを弾いた山口富士夫にはびっくりした。

スターリン「虫」の濁った重いタムのギターにも、驚いた。

それはいろいろな場合があるだろうけれども、ひとつには完全に、そのものが持っているなにかの中に自分が没入してしまうということだ。

その中に入り込み、時間を感じることはなく、その中で生きる。

楽器の中で、それを起しやすい音は、その音を持っている楽器は、エレキギターであると考える。

ギターの音はどこまでも奏者の感情に沿って、感情の起伏を電気的に増幅し、こちらの精神を呑みこもうとする。

似たような感情のままに音の出せる楽器には、他にサックスとかトランペットなんどのように、管楽器があるのだけれども、そちらは歌うというのに近いのではないのか。

ギターはどうやっても奏でる、だろう。そして、時として切り裂き、そして優しく撫でてくれる。感情を癒してくれるのも気分を爽快にしてくれるのも、やってくれる。

別にギターに詳しいということはない。機種にも興味はないし、全世界的に有名なギタリストにも、さして興味のあるわけではない。ただギターの音が好きなのだ。そしてギターがメインの音である、ロックンロールが好きである。

そこでぽつぽつとそのようなロックンロールについて書いていきたいと思うのだが、まあきちんとした論文でもないし、単に感想にはしたくないと思っているのだが。

で。どこから始めて行こうかと考えて若いというところから、話を開始したいと、思う。

ロックンロールはティーンネイジャーの音楽で、ティーンネイジャーではない人たちがそれを耳にすると、うるさいと言われる。今はそうではないのだが、昔はそうであった。昔とは30年くらい前の日本だが。40年前の日本でも、50年前の日本でも事情は変わらない。

ただティーンネイジャーのための音楽を作っている人たちは、ティーンネイジャーではないことが多い。

結局音楽にしても何にしても、きちんとした形あるものを作るのには、技術を習得するための時間がいるし、ある程度の成熟も必要となる、のが常道で。

でも、時々はそうではないものがあって。

そのことを取り上げてみよう。

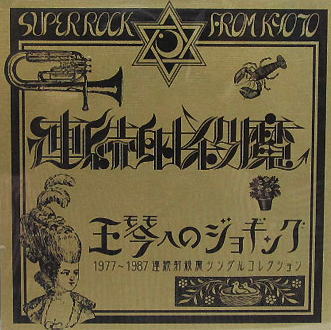

1985年にHIPレコードというところから一枚のLPが出た。LPを出したバンドは連続射殺魔、題名は「SHARL」。そしてこれは和田哲郎のギター。

もともと1976年にだしたカセットテープをLPで出し直したものだった。連続射殺魔のシングルとかはそれまでにも買っていたのだが、いまいちだった。

じゃあなぜこれを買ったかといえば、ちょうどそのレコード屋(大須にあったロックンロールスウィンドルですが)で何かを買って、もらったカードにスタンプがいっぱいになったので、格安で買ったのだった。

そんな風なので、しばらくほかっておいたのだが、ある時ターンテーブルに乗っけてみて、針を落としてぶっ飛んだ。

Love Songs Love

素敵な貴方

割れた鏡

Hard Rock

Touch Me

甘美陰鬱

17才のギタリストの為の練習曲

君はいつも

1曲目がギターのインストなんだけど、ギターがもう縦横無尽に駆け回り、高温から重低音まで弾きまくり、しかもメロディが突き刺さる。ギターだけじゃなくて、ベースも一緒に疾走し、時には追い越し、並走し、とてつもない緊張感。

もうびっくりで打ちのめされた。二曲目はスローテムポのラブソング。透明感のあるメロディ。カミソリのようなギター。

冷静に分析すると、ここにはパンクロックの影響はない。あるのはジャックスなど、日本のアンダーグラウンドロックの影響、ハードロック、そしてT Rexなどの、グラムロック。

うちゅうのはかい

うちゅうのはかい

ばくはつのおと

さまよう のう

さまよう のう

ぎまんのまる

B面の一曲目「甘美陰鬱」の歌詞だけど、最初のこのフレーズしか聴き取れない(しかもこの通りなのか自信がない)。でも、この17才らしい虚無感の表出。

なんといえばいいのかわからない、というのが聞いた時の衝撃だった。ただ、じゃあなぜそれ以降の連続射殺魔が、和田哲郎の作る音が自分にピンと来ないのか。

これに比べると、浜野純がその後でやるガセネタは、違う。ガセネタのギターは、妥協がない。ハードロックの、インプロビゼイションの、極北ともいえる。突き詰めていった、その果てに、でも、音楽はないと思う。とことん最後まで、事の果てまで押し進めるには論理の力が必要で、そしてそれは、残念ながら音楽ではないのだ。

和田哲郎もネットに書いてあることを信用すれば、1977年に阿木譲のすすめにより京都に住み、メンバーを変えて連続射殺魔として活動する。

これはあくまで自分の考えなのだが、音楽的に成長することが、必ずしも良いということではないのじゃないだろうか。

自身音楽家として生計を立てるという見地に立つならば、どうしてもそれは必要なことなのだが。

同じネットの記事を信用するならば、和田哲郎は80年くらいから東京に戻り、じゃがたらやVID-SEXなどのミキサーとしても活躍し、87年からは琴桃川凛として活動をしている。

琴桃川凛としてリリースしたカセットとかも実は聴いている。自分の持っている琴桃川凛のカセットの中に、Love Song Loveをやっているものもあるし、84年の連続射殺魔のライブもある。

それらは悪くはなく、むしろいいものなのだが、でも、17才の彼らが多分無自覚に作った“あれ”には敵わない。

それはまあ、謎なのだが、でも、ちょっと毛恥ずかしい、「謎」でもある。

だよね。だってそれが・・・・・・だもの。

2014.1.18万象亭