![]()

![]()

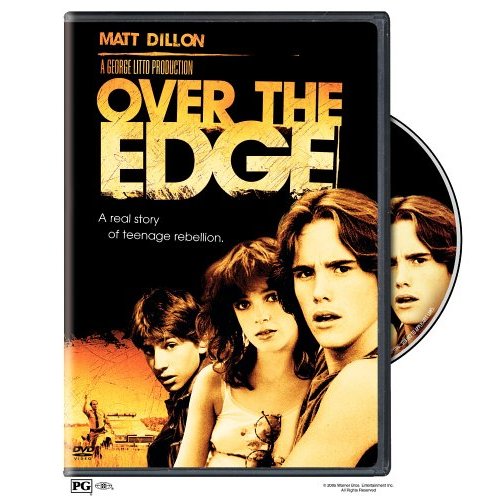

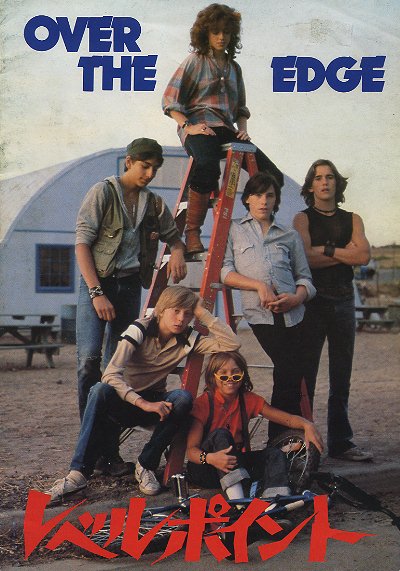

「レベルポイント」(1979) OVER THE EDGE

監督:ジョナサン・カプラン

脚本:チャーリー・ハース、ティム・ハンター

出演:マイケル・エリック・クレイマー、パメラ・ルドウィグ、マット・ディロン、ハリー・ノーサップ、ヴィンセント・スパノ

アメリカが地方を描き出したというのがいつからなのかはわからない。昔っから描いているじゃないか___と言われれば

そうなのかもしれない。

だが、何故地方を描き出したのか___が、重要なことに思えてきた。

それは実際に切実であった。

地方を出て、都会に出れば何か新しいことが起きる。 退屈なこの村を飛び出したい。 70年代の初めまではそんなことを

言って、青年が都会に出て行くというのが一つの図式であるかのように語られることが確かにあった。

しかし、この「レベルポイント」が出てきた時には、その方式は崩れており、都会から人々が郊外へ流れ出て(=戻ってきて)、

ある意味地方は都会と微妙に繋がってしまうのと同時に差異が意識出来なくなってしまった。

地方は相変わらず退屈だったし、だからといってもはや都会に幻想を抱くこともない。

残ったのは、どこへ行ってもいっしょだという諦めであり、出口のない閉塞感であり、息の詰まる思いだったのだ。

映画「レベルポイント」はあまりにも象徴的にその風景をフィルムにおさめてしまった思い切りやりきれない映画であるとともに

初めから何か非常に郷愁を誘う場所となった。

1本の国道が都会と地方を結んでいる。車に乗れば1時間か2時間

1本の国道が都会と地方を結んでいる。車に乗れば1時間か2時間

で大都会に出る。

一つの陸橋があり、その向こうはさして特別でもないもうひとつの街

と繋がっていて、反対側は我が住む町だが、妙に都会ずれし、管理

が行き届き、無個性な住宅がずらずらと並ぶ画一的な場所だ。

次々と都市の論理が子供たちの行き場を奪っていき、行き詰った時の

出口は塞がれる。

舞台とするサンフランシスコのニューグラナダという町は、ひとつの典型

でしかない。

ただもう、このニューグラナダという町は、アメリカの一都市というより

私たち日本人が見ても、「日本にもあるある、こういう町」と思えるような

風景を持っており、そのちょっぴりモダンアート風な学校のデザインや

整然とした小奇麗なアパートや住宅街、殺風景な郊外にポツポツと小さな

都会を捏造する様は、自分が住んでいる現実の風景と奇妙に一致した。

1台のパトカーが、この陸橋の上から少年たちにB・Bライフルを打ち込まれ、 「レベルポイント」は始まる。

彼らハイ・スクールの学生は、極端に悪い組織的な犯罪グループでもなく、

彼らハイ・スクールの学生は、極端に悪い組織的な犯罪グループでもなく、

見た目はいたって普通であり、例えば皮ジャンに身を包むというようなわかりやすい反抗の形は出てこない。

ただの子供たちだが、マリファナもLSDも仲間内で出回り、銃を持ち出して無邪気に遊ぶ。

子供っぽいので火遊びのように見えるが、どうも火遊びと言えるほど彼らは「知らない」のではなく、彼らにとって、「これは続いてしまうのだ」という予感があるのだ。

以前ならば、「ああ、自分がやったことは無知で馬鹿げていた」などと過ちに気付いて後悔することもあった。

しかし、「レベルポイント」では、「何が違うと言うのだ」と思う疑念がもたげて、自分がやってしまったことの反省が出て来ない。

ただ、「反省が出て来ない」のは自分にとっても苦しいのである。

「レベルポイント」で、14歳でデビューしたマット・ディロンは、特別なスターでもない身近にいる少年が、「理由なき反抗」のジェームス・ディーンのように苦しみにとりつかれ、何度も死にいたる存在としてこの時代の象徴となる。彼は全く特別な存在ではなかったゆえに、逆に誰もがマット・ディロンを理解してしまった。

まあ、そんな時代があった気がする。

親の車を引っ掻き回して、出て来たテープをかけ、「こんなのしかない」と言ったのがジミ・ヘンドリックスの曲だった。(親がジミ・ヘンドリックスを聴いているということですよ) 無免許で乗り回しながらディロンたちは、しかしその音楽で十分ノッてしまうのだけど、そんな彼らが自分たちで聴くのは、初期のチープ・トリック。カーズ、ラモーンズ。

最後に流れるのは、ヴァレリー・カーターの「ムーン・チャイルド」だ。

アメリカ映画では、その音楽が語るものを見逃してはならない。

その後、この少年たちはどこへ行ったのか? マット・ディロンは、今、ああいうことになっている(別に私は肯定してるんですけど)し、この映画のファッションに強く触発され、大好きだったらしいニルヴァーナのカート・コバーンは今はなく、ソニック・ユースのキム・ゴードンは今もいる。

Writen By K. M 2007-5-18