歌の世界/世界の歌①

John Hardy

John Hardy was a desperate little man

He carried two guns every day

He shot down a man on that West Virginia line

You oughta seen John Hardy getting away

You oughta seen John Hardy getting away

John Hardy stood in that old barroom

So drunk that he could not see

And a man walked up and took him by the arm

He said Johnny, come and go along with me

Poor boy,

Johnny, come and walk along with me

John Hardy stood in his old jail cell

The tears running down from his eyes

He said I've been the death of many a poor boy

But my six-shooters never told a lie

No, my

six-shooters never told a lie

The first one to visit John Hardy in his cell

Was a little girl dressed in blue

She came down to that old jail cell

She said Johnny, I've been true to you

God knows,

Johnny, I've been true to you

The next one to Visit John Hardy in his cell

Was a little girl dressed in red

She come down to that old jail cell

She said, Johnny, I had rather see you dead

Well, Johnny, I had rather see you dead

I've been to the East and I've been to the West

I've traveled this wide world around

I've been to that river and I've been baptized

So take me to my burying ground

So take me to my burying ground

John Hardy was a desperate little man

He carried two guns every day

He shot down a man on the West Virginia line

You oughta seen old John Hardy getting away

You oughta seen old John Hardy getting away

特にどうということはないのだがこの世には歌というものがある。歌というものは楽器の奏でるメロディが不可欠なのだけれども、ここにはそのメロディはない。

だってここに書いてあるのは言葉だけだもの。言葉だけ。言葉だけでメロディを思わせるというのはできるのかもしれないが文章力の足りない自分には無理な話しだし、試みようという根性すらないというのが、正確なところ。まあ好きな詩・歌詞・謡・何らかの旋律を思わせるような言葉・ただの言葉・くだらない言葉・腐った言葉・言葉のゴミ、なんかを題材に文章でも書いてみようというのが本稿の、狙いでもあったりする。

で、第1回がアメリカの民謡の、ジョン・ハーディという歌で。

ジョン・ハーディは ねじくれた小男

いつも2丁の拳銃をぶら下げている

奴はウェストバージニア鉄道で男を撃ち殺した

君はジョンハーディが逃げていくのを見たか

君はジョンハーディが逃げていくのを見たか

これはけっこう有名な歌のようでいろんな人が歌っている。

ジョン・ハーディは古臭いバーにいて

ぐでんぐでんに酔っ払っている

男が来て彼の腕を取った

彼が言うんだ ジョニィ こっちに来て

俺と一緒にいこう

かわいそうなやつ ジョニィ こっちに来て

俺と一緒に歩いていこう

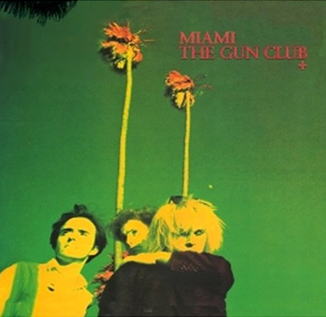

印象に残っているのは、GUN CLUBが演奏しているバージョンで、彼らはサンフランシスコのパンクバンドだったのだが、パンクっぽくはなかった。パンクっぽいというのはヘンな言い方のようだが、アヴェンジャーズとかXとかディッキーズのようではなくて、もちろんラモーンズのようでもないという事。カントリーっぽかったのだった。一度も嗅いだことのないスワンプの、沼の匂いの漂うパンク。

ザリザリでビートの効いたジョニーキャッシュ。そしてジョニーキャッシュが少なからず狂っているように、ジェフリー・リー・ピアースは完全にどうにかしていた。

ジョン・ハーディは拘置所の 檻のなか

両の目から涙があふれている

たくさんのかわいそうなやつのように俺は死ぬ

でも 俺の六連発は決してうそは言わなかった

いや 俺の六連発はうそをつかない

最初にジョンハーディを尋ねてきたのは

青いドレスのリトルガール

彼女はその、古い拘置所にやってきた

彼女はいう ジョニィ私はあなたを信じる

ああ 神様 ジョニィ私はあなたを信じる

二番目の客がジョンハーディを訪ねてくる

それは赤いドレスのリトルガール

彼女はその古い拘置所にやってきた

彼女はいうジョニィあんたの死ぬところが見たい

そうよジョニィ 私はあんたの死ぬところが見たい

俺は西部にも行ったし 東部にも行った

この広い世界を見て回った

俺はその川に入ったし、そこで清められた

だから俺の死体は荒野に埋めてくれ

だから俺の死体は荒野に埋めてくれ

ジョン・ハーディは ねじくれた小男

いつも2丁の拳銃をぶら下げている

奴はウェストバージニア鉄道で男を撃ち殺した

君はジョンハーディが逃げていくのを見たか

君はジョンハーディが逃げていくのを見たか

この歌から浮かび上がるジョンハーディは、ひねくれていて自分に自信がなく、拳銃を腰に下げているときだけ、人に対することができるというインフィオリティコンプレックスの持ち主のように思われる。

例えばこういう人物が、民謡の中に出てくるとこ

ろが面白いのだけれども、またこの歌がずうっと歌い続けられていることも、日本の現状に比較して考えると、驚きでしかない事実のように思われる。

一言、なぜだろう。

なぜアメリカの風俗には、生活には断絶というものがないのだろうか。日本にはそれは無数にあるように思う。

古くは明治維新のとき、われらはそれまでの風俗を捨てた。先の戦争が日本の負けで終わったとき、それがなにかはよくわからないが、なにか大事なものをどこかに落とした。

最終的には戦後50年、バブルで日本中が狂奔したとき、それまで持っていたものをすべて自分から投げ捨てた。

だからそれ以降は、まったくの新世界である。

新世界に生きるわれらには、心のよりどころになるものがまったくない。おお。しかもわれらはそれを意識的に行った。

どうしようもないことなので、なにもしないことがよいことではあると思われる。まあいいか。なにもしない、なにもしない。なにもしないという精神を、われらは発見しよう。動かない、ここより、どこにも行かない。ここで、闘う。 だれと?

The Historical John Hardy killed a man during a craps game、was

found guilty of murder in the first degree 、and was hanged on

January 19、 1894.

歴史上のジョン・ハーディは、クラップ賭博の最中に相手を殺した。それが第一級殺人とみなされ、1894年の一月19日に、絞首刑になった。

文責:猪家流漢

Gun Club 「Miami」 (1982)